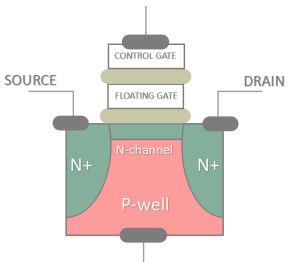

固态硬碟最小單元的基本架構如下:

我們知道計算機中所有的資訊儲存最終都必須回歸到 0與1,原則上,隻要存儲單元能提供兩種或兩種以上可供辨識的狀态,便可以拿來紀錄資料。

在 NAND-Flash 中,當我們需要寫入資料時,會在圖中的控制閘(Control Gate)施加高電壓,然後允許源極(Source)與汲極(Drain)間的 N信道(N-Channel)流入電子,等到電流夠強,電子獲得足夠能量時,便會越過浮置閘(Floating Gate)底下的二氧化矽層(SiO2)為單元所捕獲,這個過程我們稱之為穿隧效應(Tunnel Effect);

一旦電子進入了浮置閘,即使移除電源,隻要沒有足夠能量,電子是無法逃離底下的二氧化矽層的,捕獲電子的狀态便會一直維持下去,時間可以長達十數年之久,視用來絕緣的二氧化矽層耗損狀況而定。

讀取資料時,我們同樣會在控制閘施加電壓,好吸住浮置閘裡的電子,但不用到穿隧注入(Tunnel Injection)電子時那麼高,同時讓 N通道流過電流,利用電流來感應浮置閘裡電子捕獲量的多寡,靠感應強度轉換為二進制的 0與1,最後輸出成資料。

假如我們需要擦除資料,就必須靠釋放浮置閘裡頭的電子來達成,此時我們不會對控制閘施加任何電壓,而是反過來對單元底下的 P型半導體(P-Well)施加電壓,源極與汲極間的電流流過二氧化矽層底下的 N通道時會反向讓浮置閘裡的電子再次穿越二氧化矽層被吸引出來,我們稱之為穿隧釋出(Tunnel Release)。

SLC Single-Level Cell,意味着每個存儲單元隻存放 1bit訊息,靠浮置閘裡電子捕獲狀态的有或無來輸出成資料(即使在 0的狀态浮置閘裡其實還是有電子,但不多),也就是最簡單的 0與1;

MLC Multi-Level Cell,意味着每個存儲單元可存放 2bit訊息,浮置閘裡電子的量會分為高、中、低與無四種狀态,轉換為二進制後變成 00、01、10、11;

TLC Triple-Level Cell ,更進一步将浮置閘裡的電子捕獲狀态分成八種,換算成二進制的 000、001、010、011、100、101、110、111,也就是3bit。

SLC 與 MLC 的比較主要可以分為壽命、成本、功耗、效能與出錯率五個面向。

原理說明

固态硬碟存儲資料主要靠單元中浮置閘所捕獲電子的量,電子要進入或離開浮置閘都得藉由穿隧效應進出用來阻擋電子的二氧化矽層。而二氧化矽層其實隻有10nm左右厚度,在每一次的穿隧注入電子或釋出時,二氧化矽的原子鍵會一點一點地被破壞。是以,資料的擦除工作會愈來愈慢,因為電子會慢慢占據原本用來絕緣的二氧化矽層,抵銷掉施加在控制閘上的電壓,導緻需要更高電壓才能完成工作,而這會讓氧化物更快被擊穿,等到整個二氧化矽層被電子貫穿,該單元也就正式壽終正寝啦。

得出結論

SLC 隻有有或無兩種狀态,MLC 卻有四種電壓狀态,為了達到這四種狀态,電子得頻繁出入二氧化矽層,加速單元的耗竭,這也就是為什麼 SLC 可以有十萬次擦寫壽命而 MLC 卻隻有一萬次的原因。

當然啦,TLC更慘,平均隻有五百到一千次擦寫壽命,是以主要拿來做市售的親民價随身碟。

SLC因為隻有兩種狀态,最容易辨識,是以在同一種主要晶片與計算邏輯下速度最快,功耗也最低,狀态穩定,以現代技術而言出錯率幾乎可以忽略不計。

SLC的一個Cell隻存1bit資料,MLC的一個Cell卻能存2bit或者更多的bit資料,但晶片的體積并沒增加,等于壓縮存儲了資料,這樣的結果就是相同的一塊晶片存儲的容量變大,自然價格就便宜了。

MLC與 TLC都十分仰賴 ECC,一有出錯就會導緻倍數以上的資料損失,好的是,截至 2012年底,各大廠 ECC技術其實都已經相當成熟。

截止2017-08-01有對于單顆Flash,SLC最大支援512GB,MLC最大支援4TB,TLC最大支援6TB。

上面這張圖就是所謂的晶圓,剛出廠切割完就長這樣,上面每一個小方塊都可以拿做成一張記憶卡。問題是,就像記憶體顆粒即使剛出廠都會有壞塊一樣,剛出廠的晶圓上也不是每片顆粒都是優等生,就英特爾、鎂光(Intel、Micron這兩家公司的晶圓由共同合資的IMFT,IM Flash Technology生産)來講,

(1)有些可以拿來做最高等級的同步顆粒;

(2)有些修複校驗後可以拿來當次等的同步顆粒;

(3)而有些不管怎樣折騰都是雞肋,食之無味,棄之可惜,但還是可以賣,就拿來做最低階的異步顆粒,主要用在國民價記憶卡上。

是以,千萬不要看到打上英特爾或鎂光就以為是什麼極品,沒那麼神,還要對照顆粒表面的編碼才能判定品質良窳。

顆粒的同步/異步,主要是兩個管腳的定義不同,同步模式下,顆粒不需要告訴主要“我準備好了,可以讀/寫了”,而是随時ready的狀态,這樣可以省下一個時鐘周期。

用英特爾 25nm顆粒的分級表來總結,給您個清晰的輪廓。