《就業、利息和貨币通論》筆記

之前的文章中,我們一直在進行第四個主題“國家經濟在被什麼控制”的學習。這是一個大主題,

我們先是通過《逃不開的經濟周期》這本書,了解了經濟周期的規律

然後,通過《繁榮與衰退》《光榮與夢想》以及《繁榮與蕭條》這三本書,研究了經濟周期的曆史實證,也就是美國200多年裡經曆的經濟發展和危機起伏。

其中,有關1929年至1933年的經濟大蕭條,被反複涉及。因為它既是了解資本主義經濟周期的關鍵事件,也是市場經濟中政府與市場關系的重大轉折。這對于判斷當下的經濟形勢,仍然有不可或缺的借鑒意義。

接下來的文章學習中,我們還有兩個小闆塊,一個有關經濟發展的經典理論,另一個有關市場經濟的反向思考。

關于這一時期經濟發展的經典理論,我會通過三本書帶領你一起梳理。今天我們先來看1936年出版的《就業、利息和貨币通論》,作者是英國經濟學家約翰·梅納德·凱恩斯。

美國總統羅斯福之是以能帶領美國走出經濟大蕭條,就是受了“凱恩斯主義”思想的影響。在這本書中,我們會更加深入地探讨在經濟發展中,政府與市場不同的角色。

其實,從18世紀後半期至今的200多年時間裡,在資本主義市場經濟的研究中,政府與市場的關系,一直是個核心命題。

凱恩斯并不是這一研究領域的開創者,在他之前,至少有兩本看法不同的經濟學大書,都涉及這個問題。

第一本,是1776年出版的,亞當·斯密的《國富論》,主張充分發揮自由市場的作用。

這本書的重要性,在于它奠定了資本主義自由經濟的理論基礎,也就是市場和人的重要性。人們在市場中追逐利益,國家經濟得以發展。

亞當·斯密認為,如果經濟活動不受政府幹預,市場價格機制這隻“看不見的手”,就可以引導大家實作個人利益最大化,并且會推進公共利益最大化。這些思想,在後來歐美資本主義發展中得以展現。

第二本,是将近100年之後,1867年出版的,卡爾·馬克思的鴻篇巨著《資本論》,主張政府要幹預市場經濟。

這本書的重要性,在于它以剩餘價值為中心,對資本主義經濟制度的内在沖突進行了徹底批判。

馬克思認為,資本主義生産關系中價值配置設定不公平,導緻階級沖突不可調和,必然引發無産階級革命。資本主義自由經濟将被取代。這些思想,在19世紀後半期的歐洲無産階級運動,特别是1917年的俄國十月革命中得以展現。

之後,歐美資本主義國家經曆20世紀20年代的經濟繁榮,随即陷入空前的經濟大蕭條。當時主流的聲音認為,自由市場經濟已經失靈,如果資本主義不能挽救自己,就有可能退出曆史舞台。正是在這樣的曆史大背景下,羅斯福總統從1933年開始在美國實施政府幹預市場的“新政”,很快取得明顯效果。

那麼這些幹預行為,究竟是資本主義市場經濟的一部分,還是改變了資本主義的屬性?

當時對于這些經濟政策,學界一直沒有進行完整的理論闡述。直到1936年,凱恩斯出版了《就業、利息和貨币通論》(以下簡稱《通論》)。這本書重新界定了資本主義條件下,政府與市場的關系,也随即掀起了經濟理論研究的革命。

之後,“凱恩斯主義”逐漸取代傳統經濟學,成為西方經濟學的主流理論。從20世紀30年代開始,歐美資本主義國家先後根據凱恩斯提出的思想,通過政府刺激并管理市場,出台各種幹預政策。

是以,從20世紀30年代一直到70年代,可以說是歐美資本主義國家的“凱恩斯時代”,也是政府幹預市場的“國家資本主義”時代。

雖然這一時期,針對這本《通論》的批評和争議非常多,但并不影響它在經濟研究和現實應用中的劃時代地位。

那麼,凱恩斯在這本《通論》裡,究竟對哪些重要經濟問題進行了突破性研究?為什麼會被公認為具有理論革命性和現實指導性呢?

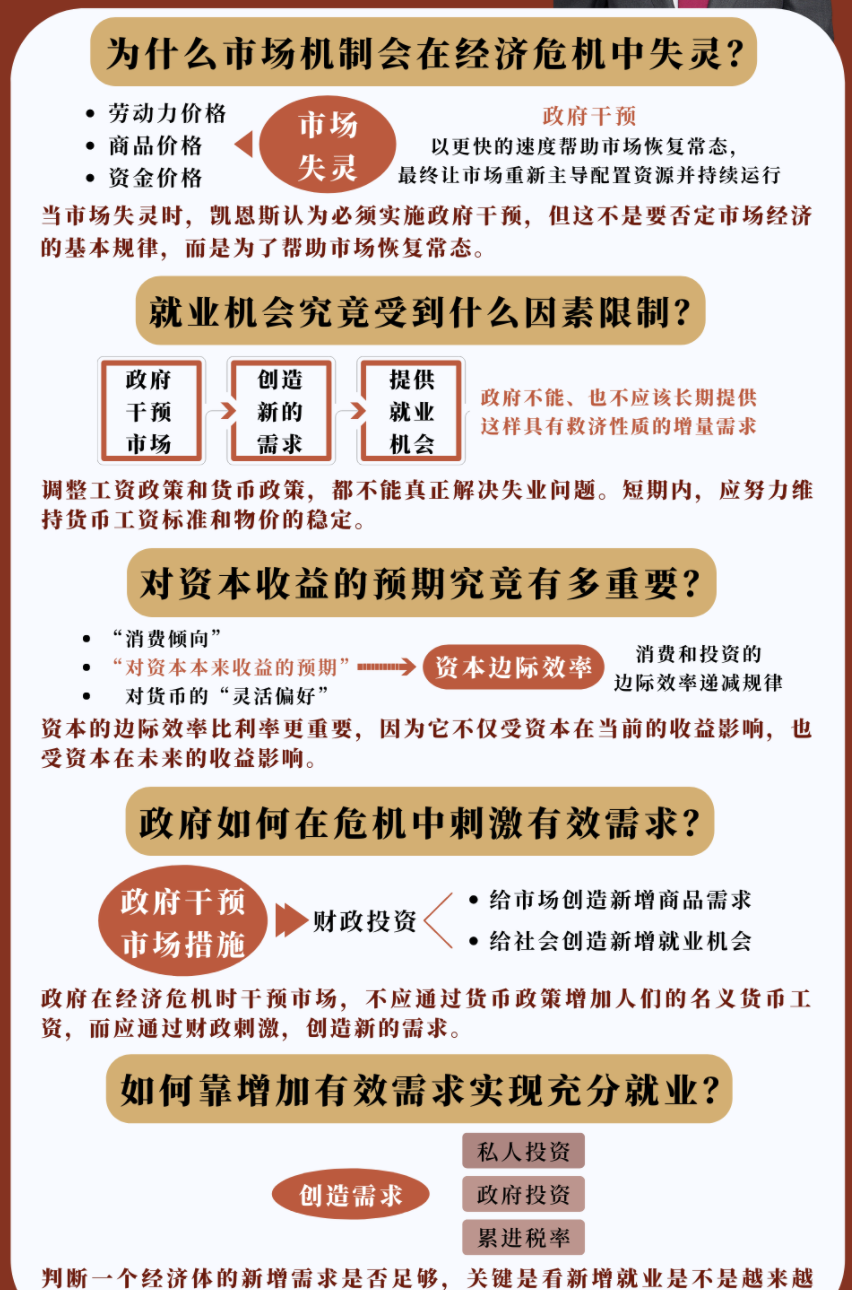

凱恩斯最突出的研究貢獻就在于,面對經濟危機,政府為何以及如何幹預市場。綜合各方面的解讀,我認為這主要展現在三個方面:

一是關于供給與需求的關系

二是關于就業

三是關于有效需求

首先,從經濟學的理論基礎來看,凱恩斯重點分析了供給與需求的關系。

他明确否定了,傳統經濟學有關“供給創造需求”的觀點。他認為,用這個理論基礎難以解釋,為什麼全社會無法實作充分就業,為什麼經濟增長會突然失速,經濟繁榮會轉眼變成衰退和蕭條。

于是,他重新定義了經濟學中供給與需求的關系。雖然市場上的供給表面上來看會創造一部分需求,但真實情況卻是嚴重的“有效需求不足”。

所謂“有效需求”,是指與商品總供給達到均衡時的社會總需求。在自由市場之外,可以通過政府幹預經濟的方式,來創造新的需求。

其次,從經濟發展的核心目标來看,凱恩斯重點分析了如何實作充分就業。

他明确提出,一個國家的就業水準并不是由供給決定的,而是由有效需求決定的。因為一個國家的總供給,在短期内不會有大的變化。是以,就業水準實際上取決于總需求的多少。當發生經濟衰退或蕭條,市場自發産生的需求不足,就業是以不充分。

此時,如果政府不加幹預,就等于聽任有效需求不足繼續存在。這事實上也等于是聽任失業和危機蔓延。是以,在面對經濟危機時,政府必須采取财政刺激政策,特别是增加财政投資,創造新的需求,進而彌補市場自發産生的需求不足。這個論證現在看來依舊非常有力。

最後,從市場經濟的真實運作來看,凱恩斯重點分析了有效需求為何不足。他認為,有三個基本心理因素:“消費傾向”‘、“對資本未來收益的預期”,以及對貨币的“靈活偏好”。

在三個基本心理因素裡,凱恩斯非常看重人們“對資本未來收益的預期”。他認為,當經濟衰退或蕭條出現,人們預測自己的投資在未來賺不到錢,甚至還會賠錢。而越是收益預期降低,也就越不敢投資和消費,形成惡性循環。

是以,凱恩斯明确提出:政府要想解決有效需求不足的問題,就應當從消費傾向、投資引誘和貨币工資三個方面對症下藥。其中,各項财政刺激政策,遠比貨币政策更為重要。

基于此,凱恩斯提出了他對于政府和市場關系的五點重要觀察:

第一,市場價格、工資和利率,就是商品、勞動者和資金的成本。當經濟危機發生,表明這些因素無法進行自動調節,市場失靈了。

第二,消費是經濟活動的唯一目的,就業受到總需求量的限制;而總需求要麼是現在的消費,要麼是現在準備的未來消費。

第三,人們對未來收益的預期,将影響現在的投資和消費行為。

第四,在經濟遇到危機時,政府幹預市場,不是簡單通過貨币政策增加名義貨币工資,而是通過财政刺激政策,創造真實的有效需求。

第五,要實作充分就業,不是靠有伸縮性的工資政策,或有伸縮性的貨币政策,而是靠增加有效需求和未來工資上漲的預期。

作為最有影響的現代經濟學家,凱恩斯被認為是“宏觀經濟學之父”。他創立的宏觀經濟學,和弗洛伊德創立的精神分析法以及愛因斯坦發現的相對論一起,被認為是20世紀人類認知的三大革命。

由于市場機制會在經濟危機中失靈,此時政府必須恰當幹預,幫助恢複經濟。這一點,現在已經是我們的共識。但在20世紀30年代的經濟大蕭條時期,有關這一争論,卻非常激烈。

1776年以來,歐美資本主義國家更相信亞當·斯密在《國富論》中的闡述:就是市場價格機制這隻“看不見的手”,可以自動推進經濟發展,并能在經濟周期中自行調整,保持正常運轉。

是以,從1929年經濟大蕭條開始,一直到1932年,很多政治家和經濟學家仍然相信,市場會逐漸恢複正常,胡佛政府當時也依舊寄望于市場。

雖然當時有人也開始懷疑,市場是不是失靈了,但對此進行完整闡述的經濟學家還很少。即使是上周我們剛分享完的《繁榮與蕭條》,歐文·費雪在1932年出版這本書時,也隻是談到一個預測:如果大蕭條真的即将結束,那麼顯然它更多是人為努力的結果,而不是市場在經濟周期運作在自動起作用。

四年之後,凱恩斯在1936年出版了這本《通論》,真正系統論證了,為什麼出現經濟危機時,市場機制會失靈。主要展現在三個方面:

勞動力價格

商品價格

資金價格

接下來,我們逐一來分析。

前邊我們說過,亞當·斯密所定義的“自由資本主義”,充分強調市場的作用,相信市場可以對經濟活動進行自我調節。

18、19世紀的曆史也确實證明了,“自由資本主義”有利于資本自由流動,也有利于土地、勞動力等資源,向最有效率的領域和企業集中,或者自發地流向市場中的空缺地帶。

但是,凱恩斯發現,按照“自由資本主義”的思路來讨論經濟問題,在現實中最大的不同就是:實際使用的資源數量,通常會少于可用的資源數量,不充分利用是常态。

比如一個國家可以就業的勞動人口,往往會多于實際就業的人口,也就是所謂充分就業,在現實中根本實作不了。其他的市場資源,比如礦産、土地、勞動力等,也有類似情況。

這就表明,即使看起來可以高效配置資源的市場機制,實際上也無法充分利用各種資源。是以,自由市場經濟一定存在某些結構性不足。而這種不足,就是導緻經濟危機的深層原因之一。

第一個展現就是勞動力價格。

比如最典型的失業問題,關于失業,現在有很多分析的類型。但在當時,經典學派分析認為,隻有兩種原因會導緻失業,也據此劃分出兩個種類:

一種叫“摩擦性失業”,就是由于估計錯誤或需求變化,各種職業資源的配置,總會有暫時失調的情況,是以就會有一部分人暫時失業。

另一種叫“自願性失業”,就是由于立法、習俗、工資等問題談不攏,有一部分勞動者,暫時自願處于失業狀态。

但凱恩斯認為,經典學派忽略了現實中第三種原因導緻的失業:“不自願失業”,也就是總有一部分人,願意接受現行工資,但仍沒有工作。尤其是當經濟危機發生時,“不自願失業”的人就會更多。在1929年的經濟大蕭條中,凱恩斯分析的這種失業情況,确實在歐美比比皆是。

那麼,為什麼會出現這樣的情況呢?凱恩斯認為:在市場經濟條件下,企業對勞動力的需求,會受制于生産成本的限制,其中勞動力隻是生産成本的一部分;此外,生産成本還受制于産品銷售價格和消費者的接受度,結果就是企業對勞動力的真實需求,通常會小于勞動力的總供給。

當經濟危機發生時,市場上勞動力的總供給,會大大超過實際需求。這必然導緻更多人失業,即使是那些沒有失業的人,工資也會被壓低,進而壓抑市場消費需求。企業生産和銷售也進一步受影響,不得不進一步裁員或壓低勞工工資,由此形成惡性循環。

有關失業和工資問題,表明勞動力價格隻靠市場調節,并不總是見效的,會出現失靈的情況。同時,商品的價格,以及資金的價格(也就是利率),隻靠市場自我調節,也會在經濟危機中失靈。

在正常情況下,它主要受供求關系影響,供不應求的商品價格會上漲,供大于求的商品價格會下跌,這是一個價格常識。但這種供求關系調整的價格機制,至少在兩種情況下會出現嚴重扭曲。

一是有行業壟斷出現的時候。完全按市場邏輯運作,會出現壟斷。無論是一家獨大的絕對壟斷,還是幾大企業形成的寡頭壟斷,壟斷者都會打壓參與競争的同行,減少商品或服務供給,進而讓消費者被迫用更高的價格購買商品或服務。這種情況在交通、能源等行業特别明顯。

二是經濟極度繁榮時。供需兩旺,會導緻原材料和勞動力等成本上升,銷售價格上升,直到超越消費者實際需求和支付能力,進而迅速進入需求萎縮、價格暴跌的惡性循環,并傳導至整個産業鍊。此時,如果産業各環節的負債率不高,即使在價格下跌的情況下,損失大機率也是可控的;如果碰巧某個環節有較高的負債,則可能遭遇滅頂之災;而這種損失也會傳導至其他環節,造成災難性後果。

在這兩種情況下形成的商品價格扭曲,實際上都無法靠市場自我調節恢複常态。不過,在19世紀大部分時間裡,行業壟斷和經濟過熱問題都不算嚴重,是以當時的幾次經濟危機,不像1929年這次形成那麼嚴重的商品價格扭曲。但是,随着大蕭條持續時間超過以往,商品價格長期低迷無法回調,此時市場就嚴重失靈了。

當經濟持續增長且通脹走高時,中央銀行應當調高利率,适當收緊貨币,避免經濟過熱

反過來,在經濟持續低迷且通貨緊縮時,中央銀行應當調低利率,适當放松貨币,以刺激經濟複蘇

這是市場邏輯中的常識。但是在實際運作中,當利率較低時,随着經濟持續增長,企業會迅速加大資金借貸力度,以擴大再生産,進而形成比較高的企業負債,也即資本的逐利性。這種高風險營運,一旦碰到利率上調和市場轉向,對企業就是雪上加霜,如果來不及調整債務結構,就容易在經濟衰退中倒下。

在19世紀末和20世紀20年代末這兩次經濟危機中,各行業的負債都比較高,企業債務風險破裂也導緻多重後果。越是打折出賣資産還債,越賣不掉資産,進而形成更重的債務。我們上周在分享《繁榮與蕭條》這本書時,曾詳細讨論過。這都表明,利率在市場的自行運轉中也會被嚴重扭曲,此時的市場也是失靈的。

結果就是,如果當時經濟衰退或蕭條情況比較嚴重,僅靠市場經濟的固有規律運作,是無法恢複常态的。在凱恩斯來看,此時就必須在市場調節之外,實施政府幹預。

那麼,凱恩斯所說的政府幹預,是不是否定市場經濟的基本規律,甚至是要抛棄市場在資源配置上的主導作用呢?

當然不是,他所強調的政府幹預,是為了以更快的速度,幫助市場恢複常态,最終讓市場重新主導配置資源并持續運作。

凱恩斯本人在各種論述中,始終強調他對“自由資本主義”的堅信和擁護,包括對私人産權的保護,對競争的鼓勵等等。在他看來,政府在經濟危機中幹預市場,是要克服資本主義市場經濟的弊端。是以,具體的幹預措施,不能違背市場經濟規律。

具體來看,凱恩斯認為,政府幹預市場的恰當措施,主要展現在财政政策和貨币政策兩個方面:

在财政政策方面,最重要的就是稅率調整。經濟危機時,無論企業還是個人,都需要減稅。這會帶來政府收入的減少,但政府可以通過增加預算赤字或發行新的國債,確定政府的正常運轉。

在貨币政策方面,最重要的則是放松貨币供應,比如利率下調、銀行存款準備金下調、恰當多發貨币等,增加市場流動性。

但凱恩斯強調,無論是财政還是貨币政策,都需要注意其中的杠杆效應,目的是幫助一個國家的經濟回到正常軌道。如果政府的各種政策矯枉過正,政府事實上變成了經濟的主角,那市場機制和資本會受到壓抑,這将不利于市場恢複常态,對經濟複蘇不會有幫助。

更重要的是,如果政府幹預市場的力度過大,尤其是在财政投資等方面大有作為,那麼容易造成政府官員的權力膨脹,甚至會出現腐敗等社會問題。是以,也要對政府幹預市場的行為進行密切監督。

自由資本主義充分強調市場的作用,但凱恩斯發現,實際使用的資源數量通常會少于可用的資源數量,不充分利用是常态。

市場調節并不總是有效的,勞動力價格、商品價格,以及資金價格等信号可能會失靈;在危機中,這種市場失靈的現象會更嚴重。

當市場失靈時,凱恩斯認為必須實施政府幹預。但這不是要否定市場經濟的基本規律,而是為了幫助市場恢複常态。

就業和失業問題,和我們的切身利益息息相關,一直是我們關注的重點問題之一,受疫情影響,這兩年大家的感受也更為強烈。

你可能一直在新聞中看到各個國家的失業率,那你知道失業率在多少時,屬于正常或者是偏低的水準嗎?答案是4%-5%,中國失業率剛好在這個區間附近。

但是,像意大利、西班牙、印度、俄羅斯、法國、英國和美國的失業率,在疫情期間都在10%以上,群眾生活深受影響。

比如美國,在疫情的沖擊下,失業率大幅飙升。2019年9月,美國失業率還隻有3.5%,當時創下半個世紀以來的最低值。到了2020年4月,美國失業率高達14.7%,重新整理了經濟大蕭條以來的最高紀錄。美國的就業崗位一下子減少了2050萬個,群眾生活也深受影響。

在這本《通論》裡,凱恩斯就把就業問題當成重中之重來研究。他還提出一個新名詞——“充分就業”,這個詞成為宏觀經濟學家研究的重要問題,而且政策制定者對此也非常關注。

在凱恩斯看來,所謂“充分就業”,不是每個能工作的人都有工作,人人都沒有失業;而是在特定工資水準之下,所有願意接受工作的人,都獲得了就業機會。那麼具體如何實施呢?我們一起來看。

經典學派認為失業主要有兩種類型,

一種叫“摩擦性失業”,比如有人轉行或搬家,新找工作需要時間,由此造成一部分人處于暫時失業狀态。

另一種叫“自願性失業”,是一部分勞動者本來可以找到工作,但由于立法、習俗、工資等問題談不攏,自願放棄工作。

但是凱恩斯提出,其實還有第三種失業類型——“不自願失業”,也就是總有一部分有工作能力的人,他們願意接受現行工資水準,也仍然沒有工作。這種情況在出現經濟危機時,會大量出現,核心原因就是經濟萎縮時,市場對勞動力的需求不足。

之前在經典學派看來,嚴格意義上的“不自願失業”并不存在。他們認為,這是那些能就業的人,對貨币工資标準太過計較而導緻的,事實上也是“自願性失業”。

但是,凱恩斯對此進行了明确反駁。他認為,評價貨币工資标準的高低,不能隻看絕對數字,還要考慮貨币的購買力。

比如,如果因為通貨膨脹,導緻貨币購買力下降10%,那1萬美元的薪水,實際上隻相當于過去的9000美元,在這種情況下,如果勞工不願意接受實際薪水下降,就不能算是“自願性失業”。

此時,勞工與雇主的工資談判,就顯得極為重要,也極為艱難。對勞工來說,為了獲得不低于之前的購買力,肯定希望适度上漲一些工資。但這種願望很難實作,對雇主而言,除非能有更好的營運收入,否則幾乎不可能給勞工加薪。特别是經濟進入衰退或蕭條之中,雇主不僅不會加薪,反而會降薪甚至裁員,結果就是更多人失業或收入下降。

面對經濟危機下的就業壓力,過去一直采取兩種解決方案,一種是調整工資政策,另一種是調整貨币政策。凱恩斯也仔細分析了這兩種解決辦法的優勢和劣勢:

第一種辦法,調整工資政策,也就是降低貨币工資水準,增加就業人數,進而減少失業。這種辦法的好處是,全社會總的貨币數量不用增加,通脹不會更嚴重,但由于總體失業人數減少,社會比較穩定。壞處也顯而易見,誰也不想自己的工資減少。

第二種辦法,調整貨币政策,就是不降低貨币工資水準,而是通過中央銀行适度增加貨币數量,進而減少失業。當政府增加貨币數量時,人們的支出和需求也相應增加了,這就刺激企業銷售量增加,為了追求利益的最大化,企業會雇傭更多的勞工進行生産,進而增加就業。這個辦法名義上沒有降低工資,失業人數也減少了,但由于貨币數量增加,可能導緻通脹水準上升,貨币工資的實際購買力,其實是下降的。

凱恩斯認為,這兩個辦法實際上都不能真正解決失業問題。經過詳細分析,他也提出兩個建議:

第一,盡力維持一個穩定的貨币工資标準。關于貨币工資标準的穩定,在凱恩斯看來,對那些經濟相對封閉的國家尤其重要。那些經濟比較開放的國家,可以通過匯率的變動,也就是本國貨币的升值或貶值,來維持貨币工資标準的穩定。

第二,在短期内努力維持物價穩定。對于在短期内穩定物價,凱恩斯認為,關鍵是要避免就業量在短期内出現大變化。如果有大量人員短期内失業,必然導緻消費水準下降,物價也會出現大幅波動,進而進一步波及貨币工資的購買力。同時,在物價相對穩定的情況下,如果沒有出現大量人員失業,也就是實際就業水準仍然接近充分就業,那麼未來的貨币工資标準就有機會慢慢上升,進而推動經濟走向正循環。

那麼,如何在工資水準不變、物價保持穩定的情況下,還能避免大量人員在短期内失業呢?這就引出了凱恩斯在《通論》中最重要的主張:政府通過幹預市場,創造新的需求,進而提供更多就業機會。

這也很好了解,企業之是以要裁員或者降低工資,本質是因為收入減少了。如果現在想強行穩住就業人員同時穩住工資水準,那就需要有第三方輸入來填平這個收入窟窿,這個第三方自然就是政府。

我們結合美國經濟大蕭條時期,羅斯福的一系列舉措一起來看。

根據《光榮與夢想》這本書中的記載,1933年羅斯福上任後兩個月,就推動美國國會通過《聯邦緊急救濟法》,先是把各種救濟物資撥往各州,然後就把救濟改為“以工代赈”,也就是給失業者提供從事公共事業的機會,等于創造了新的勞動力需求。

從1933年到1936年,美國先後招募了200萬失業青壯年勞動力,每人工作9個月,從事植樹護林、防治水患、水土保護、道路建築等工程建設。之後美國國會撥款50億美元,先後雇傭2300萬人,從事工程建設或公共服務,這就讓美國一半以上的勞動力有了工作。

正是通過這種政府幹預市場的擴張性政策,事實上美國當時已經實作了凱恩斯所分析的:貨币工資标準不變,物價穩定,同時有更多人就業。

如果回到之前我們提出的三種失業情況,凱恩斯認為,減少“不自願失業”,不僅在現實中可行,在理論上也說得通。

簡單地說,一個國家的就業,會受到總需求量的限制。凱恩斯認為,總需求要麼是現在的消費,要麼是現在準備的未來消費。

現在的消費,這一點很好了解,那現在準備的未來消費是什麼意思呢?這就需要結合政府究竟如何幹預市場來了解。

其中一個關鍵點是,政府不能、也不應該長期提供這樣具有救濟性質的增量需求。否則市場無法真正實作新的良性循環,還會回落到需求不足,失業大量增加的糟糕局面。

我們再來結合美國在1933年之後的實踐,政府創造需求的過程中,有兩點你不容忽視:

第一點,美國聯邦政府當時重點支出的,是各種工程建設費用,高達180億美元,進而在這一時期修建了近1000座飛機場、12000多個運動場、800多座校舍和醫院。這都是基礎設施建設,正是靠着這些良好的基礎設施,美國在二戰後迎來了經濟大繁榮。

第二點,從1935年開始,随着美國經濟逐漸走出大蕭條,市場恢複活力,政府也需要逐漸退出市場,要讓市場機制重新回到主流軌道。

也就是說,無論經濟增長,還是充分就業,都不是靠政府來包打天下,而是靠市場良性運轉。從現實來看,産業更新和技術創新,不僅可以提高就業者的貨币工資水準,而且能夠容納比較充分的就業,為美國這樣巨大的經濟體提供持續增長的動力。

摩擦性失業和自願性失業,是一個國家的“自然失業率”;更值得重視的是,大量“不自願失業”的存在。

調整工資政策和貨币政策,都不能真正解決失業問題。短期内,應努力維持貨币工資标準和物價的穩定。

通過政府幹預市場的擴張性政策,美國事實上實作了凱恩斯所總結的貨币工資标準不變,物價穩定,同時有更多人充分就業。

在經濟危機中,市場自發産生的需求是不充分的,是以政府就要幹預市場,增加财政投資,創造新的需求。凱恩斯認為,需求不足受三個基本因素影響:

消費傾向

對資本未來收益的預期

對貨币的“靈活偏好”

在這三個因素中,凱恩斯非常看重人們“對資本未來收益的預期”。他認為,人們對未來收益的預期,将影響現在的投資和消費行為,進而形成“資本邊際效率”。

就像從2020年疫情以來,雖然很多人的工資水準并沒有實際下降,但是因為對未來的生活增加了不确定性、對未來的投資的收益增加了不确定性,整個社會普遍都減小了投資和消費的幅度。

凱恩斯認為,這實際上是指未來預期新增一個機關的投資,可以得到的利潤率。總體來看,這種利潤率會随着投資額增加而遞減。

請注意,凱恩斯這裡所說的“投資”,不是股市買賣證券的金融投資,而是企業擴大再生産的實業投資。

比如,你的實業投資是100萬,預期能得到5%的利潤率;但如果投1000萬,預期能得到的利潤率可能就不到5%;如果進一步增加投資額,投1個億,預期利潤率可能會進一步降低。

為什麼會呈現出這種逐漸遞減的趨勢呢?主要就是擴大投資,就需要新的土地、廠房、機器、能源和勞動力等資源。而随着這些資源需求的增加,這些資源會更加緊俏,投資的成本就會上升,進而導緻新增投資的收益下降。

特别是那些供應量無法迅速提高的資源,比如工業區位置優良的土地、受過良好教育并教育訓練成熟的勞動力,以及規模越來越大的資金,都會随着需求增加而變得緊俏。除非有新的供給,否則獲得這些資源的成本,會吃掉很大一部分利潤。

從這個角度看,凱恩斯實際上指明了,無論政府幹預還是市場營運,其實都要從最終的經濟産出效率上仔細權衡,并不是幹預越多就越好,也不是市場越活躍就越好,而是要計算成本和收益,測算好“資本的邊際效率”。

凱恩斯在《通論》中反複強調“資本的邊際效率”,是因為在他看來,這個概念比一般意義上的中央銀行或商業銀行的利率更為重要。

因為利率是靜态的,是當下看得見的成本,隻表明目前的影響,或隻說明了目前的資金成本。但投資需要看未來,人們無法通過目前的利率去連接配接未來。

而“資本的邊際效率”,不僅受資本在目前的收益影響,也受資本在未來的收益影響。通過這個名額,可以把人們對未來的預期,和現在連接配接在一起,進而在投資決策中進行充分的考慮。

比如,

未來的勞動者工資會發生什麼變化

新技術發明是否會引入到特定行業

優質土地資源是否供應充足

這些都會改變一個行業的生産成本,進而改變“資本的邊際效率”。

以我們熟悉的制造業為例,如果預期制造業勞工的工資會持續上升,那就意味着投資制造業,未來會面臨越來越高的勞工工資及社保成本,這很可能讓投資者打退堂鼓。

但是,也有兩種例外情況,即使勞工未來的成本上升,也不一定會影響到新的投資決策。

第一種情況,制造利潤很高的産品。勞工成本在總成本中占比非常小,即使成本上升,也不會讓産品無利可圖。典型例子是蘋果手機,裝配生産主要在中國工廠,雖然中國勞工的工資近年來一直上升,但這并不影響蘋果手機繼續在中國生産。其中一個因素就是蘋果手機利潤率較高,中國勞工的工資提升對利潤的影響不大。

第二種情況,采用新的技術創新。比如自動化生産,替代部分勞工,特别是能形成規模生産優勢。這時,仍然留下來的部分勞工,工資和社保成本上升再多,也不一定影響投資。

是以,人們對未來的預期,市場可能形成的變化,尤其是各種生産成本的未來變化,都會影響投資的增長速度。

了解了“資本的邊際效率”對企業家投資決策的影響,你就能了解凱恩斯對财政刺激的看法:

要不要進行政府幹預、如何進行幹預、幹預到什麼時候是恰到好處的,一切都要考慮市場對未來的預期,考慮企業家對未來投資收益的預期。

當企業家對未來的投資預期很悲觀,市場無法自行恢複投資熱情的時候,政府可以動用貨币和财政政策來刺激企業家的投資意願。其中,凱恩斯特别看重的是用好财政政策。

比如隻要政府容忍更高的财政赤字,就可以适度降低企業的稅收,進而鼓勵企業在特定行業擴大投資

再比如對一些存在基礎設施瓶頸的行業,政府出面進行基建投資,羅斯福從1933年開始在美國推動的各地機場建設,就有效提高了當時美國民航業的投資預期。

通過在基礎性研究方面加大投資,進而推動企業在産品研發創新方面的投資預期,也是非常有效的做法。比如20世紀三四十年代,美國出于國防需求而在實體、化工等基礎研究上的投入,帶動了杜邦、通用電氣等在企業在材料和電氣領域的創新投資。

是以,凱恩斯在《通論》這本書裡,提出了四點重要觀察:

第一,市場自發産生的需求是不充分的,是以必須創造新的需求。當市場不能自行創造,那就通過政府幹預來創造,特别是經濟蕭條時。

第二,創造新需求,首先靠投資而不是靠消費。通過刺激投資,進而增加就業,再帶動消費增長,可以促使經濟複蘇。

第三,投資是否增加,主要看資本的邊際效率。新增投資的預期資本邊際效率提高時,投資需求才會提高,投資刺激才能實作。

第四,政府需要綜合運用貨币政策和财政政策,其中投資刺激主要靠财政政策。

從之後的曆史事實看,這些觀察和結論,不僅影響了20世紀30年代的歐美國家,後來中國在應對美國2008年次貸危機的影響中,也能看到政府刺激投資的各種做法。

消費和投資的邊際效率遞減規律,是導緻需求不足的重要原因。

資本的邊際效率比利率更重要,因為它不僅受資本在目前的收益影響,也受資本在未來的收益影響。

要不要進行政府幹預,如何進行幹預,要考慮市場和企業家對未來的預期。

上章說到,政府要在危機中幹預市場,刺激産生新的需求。那具體應該如何實施呢?

結合之前講到的内容,你可能也能想到一些舉措,

比如讓央行降息

讓财政部減稅

讓政府投資建高鐵等基礎措施

或者像美國、新加坡那樣直接給群眾發錢

這些政策措施,很多國家确實曾經使用過。但是,每一項具體的做法,也都有它正面和負面的不同效果。

那麼,究竟如何分析政府幹預市場的各種政策措施?在解決經濟危機的過程中,哪些才能真的刺激新需求的産生呢?結合凱恩斯的這本《通論》,我們一起來看看他的分析。

通過上一講的學習,我們已經有了一些基本共識:随着投資的規模越來越大,效率會越來越低,是以市場總需求經常是不充分的。在經濟衰退或蕭條時,需求不足的情況更嚴重,靠市場無法自行恢複。

是以,政府采取措施幹預市場,就是必要的。凱恩斯提倡的政府可以幹預市場,最終目的不是取代市場,而是幫助市場更快恢複自行運轉。也就是說,政府幹預市場、刺激需求的行為,是有固定特性和限制條件的。

第一是臨時性。隻有發生嚴重的經濟危機時,政府才能幹預市場。如果經濟正常運轉,政府不能亂幹預。同時,隻要度過了經濟危機,政府幹預的行為也應當盡快減少并退出,不能把臨時幹預的行為,變成常态化的動作。

第二是公益性。政府刺激市場需求,會産生經濟收益,但政府的目的不是要賺錢,而是幫市場恢複賺錢能力。這就決定了政府幹預市場的目的,不是與民争利,而是讓市場循環起來,要讓利于民。

第三是選擇性。政府對市場的幹預,應當有重點、有側重,不能什麼都幹預,哪裡都要管。即使是在經濟危機中,也要把市場能做的事讓給市場,特别是對那些比較能夠充分競争的領域,政府不必強行幹預。

基于政府幹預市場的臨時性、公益性和選擇性,凱恩斯在《通論》裡提出了一個基本主張:政府在經濟危機時幹預市場,不應通過貨币政策增加人們的名義貨币工資,而應通過财政刺激,創造新的需求。

為什麼凱恩斯認為貨币政策并不是特别有效呢?多發貨币,增加勞工的貨币工資,為什麼不能刺激需求産生呢?

凱恩斯認為,如果過多增加貨币供應量,看起來勞工的工資上升了,但這實際上會讓政策效果大打折扣。

首先,貨币數量增加後,市場上的貨币流動性會提升。但如果商品供給沒有增加,那麼貨币的購買力會就會下降,容易産生通貨膨脹。比如,多增加10%的貨币供應,或通過發現金的方式,讓大家手裡的錢都多了10%,很可能導緻一些供應量有限的剛需商品,價格迅速上漲,進而導緻大家手裡的錢多了,實際購買力反而下降了。

其次,中央銀行增加了基礎貨币的供應量後,流通中的貨币數量不一定就會增加。因為貨币流通還會受到銀行的準備金率、超額準備金率和現金比率等因素的影響。每次發生經濟危機,通常會表現為金融系統的危機,銀行流動性困難甚至倒閉。央行即使增加貨币供應量,這些貨币流入金融系統後,跑冒滴漏的現象非常多。比如當時在美國經濟大蕭條時期,還出現居民囤積現金、不存款、不消費的情況,這都讓中央銀行的貨币政策起不到應有的作用。是以凱恩斯并不贊同歐文·費雪,通過貨币政策過多幹預市場的看法。

凱恩斯認為,至少在20世紀30年代,财政政策才是政府幹預市場的主要手段。

具體來看,他提到三種财政刺激政策:

一是多減稅。減輕企業和個人負擔,對企業來說,少交稅就可以有更大空間平衡其他成本,特别是可以少裁員,讓生産和服務繼續,既保住生意,也替社會保住就業和GDP增長。對個人來說,少交稅,可以多消費,或者把現金變成儲蓄後,通過市場轉化為投資,對經濟都是好事。但富人減稅和窮人減稅并不完全是一回事,減稅的結果,也可能帶來新的财富配置設定不公平,富人更富,窮人更窮,是以當時對這一點也有争議。

二是多花錢。也就是碰到經濟危機,政府要通過财政赤字預算,確定必要開支不受影響,比如國防和行政開支,以及社保和救濟等托底的保障支出。但政府多支出,公共債務也會迅速增加。有關預算赤字,凱恩斯和羅斯福總統會面時,曾明确提出過建議,但在當時,這個辦法存在争議,羅斯福也沒有明确表示贊賞。

三是多投資。這一點,可以說是政府直接創造新需求的好辦法,但在當時也引起了不少争議。這是因為市場自發進行的産業投資和金融投資,會考慮資本的邊際效率,也就是要計算成本和收益。但政府直接投資,考慮的邏輯就不完全是直接的投資收益,而是另外兩個重點:一是給市場創造多少新增商品需求;二是給社會創造多少新增就業機會。

關于政府投資這部分是政府幹預市場的重點,需要更詳細展開讨論。我們先來看财政投資創造的新增商品需求。

比如政府投資建一條新的高速公路,需要有新的機械裝置,也要有新的水泥、瀝青、鋼材等原材料,還需要新的石油能源。這些都是本次投資直接創造的新增商品需求,這些新增訂單,對生産這些裝置、原材料和能源的企業,形成新的需求,他們可以多開工。

除了直接的刺激,還有間接刺激。道路修好了,新的交通運輸需求就來了,相應的卡車、客車消費也會增加,并帶動沿途餐飲及商品的需求增加。是以才有了這個幾乎全世界都通行的規律:要想富,先修路。

如果單算這條高速公路的投資建設,政府不強制收過路費,财政投資其實不那麼合算。但如果算算這項投資直接和間接創造的上下遊需求,那就合算多了。

再來看财政投資創造的新增就業機會,也能産生直接和間接的刺激。

之前我們講過,從1933年開始,羅斯福總統在美國搞緊急救濟法,重點就是以工代赈。政府出錢防護山林,修建道路和學校,先後雇傭上千萬人從事公共工程建設,直接創造新增就業,這些人就能獲得新收入。

同時,财政投資所帶動的上下遊産業的新增訂單,也有利于這些行業穩住勞工,甚至多雇傭勞工。這樣,全社會的就業機會都增加了。道路修好後,交通運輸和沿途服務,還會創造新增就業機會。

好了,财政投資能帶來新的商品需求和就業機會,那麼,如何衡量财政投資的刺激效果好不好呢?要看“乘數效應”的大小。

“乘數效應”是凱恩斯在《通論》裡提到的一個重要概念。在宏觀經濟學中,所謂乘數效應,就是指經濟活動中一個變量的增加或減少,會引起經濟總量變化的連鎖反應。

這個概念有些抽象,我們結合政府幹預市場的具體措施來看。比如剛才說的建設投資高速公路,不僅要看修這條路花了多少錢,還要看它能帶動相關産業新增多少産值,并帶動多少新增的社會就業。

從理論上看,乘數效應自然越大越好。但實際上,政府幹預市場時,乘數效應往往比預想得要小,甚至幹脆沒有。這是因為,市場的傳導機制比較複雜,每個環節是不是都能高效率、透明化運轉,能不能確定公平性和持續性,對乘數效應都有影響。

比如,修建公路新增的機械裝置,如果是來自企業的閑置或積壓産品,并沒有形成新的生産訂單,最多就是相關機械裝置企業能消化掉一些庫存,但不會新開工、新雇傭人員。這樣,公路建設對機械裝置行業的拉動就是有限的,乘數效應就會減弱甚至消失。

再比如,修建公路所需要的水泥、瀝青,沒有按高标準足額采購,或者在采購中有壓價或腐敗行為,那麼對水泥和瀝青的新增訂單也會大打折扣,對這些行業恢複或擴大生産,效果也很有限。

還有,公路建成之後,如果過路費偏高,或對裝載運輸有過多的限制,真正用這條新修公路的人和車輛都會減少,相應的帶動作用、乘數效應,也會大打折扣。

政府在經濟危機時幹預市場,不應通過貨币政策增加人們的名義貨币工資,而應通過财政刺激,創造新的需求。

政府通過财政投資幹預市場,核心不是考慮成本和收益,而是如何給市場創造新增商品需求,給社會創造新增就業機會。

衡量政府幹預市場的措施做得夠不夠,除了看減稅、花錢和投資數量,還要看對應的政府開支和财政投資的“乘數效應”。

凱恩斯在這本書裡把就業問題當成重中之重來研究,還提出一個新名詞“充分就業”。它并不是指每個能工作的人都有工作,而是在特定工資水準下,願意工作的人都有工作機會。

從曆史事實來看,當一個國家的經濟持續穩定增長時,“充分就業”通常不難實作。如果用失業率來反向衡量,就是4%-5%的自然失業率。像2019年底之前的美國,以及中國這些年,都是這樣。

但麻煩的是,在經濟危機時,很多國家的失業率在10%以上。凱恩斯想要研究的是,這時如果想要重新實作“充分就業”,還能不能保持工資水準,并且不用多發貨币,最好未來還能讓大家的工資有所上漲。

要實作這些目标,其中的關鍵點在于,如何解決市場的需求不足問題。

凱恩斯認為,要創造需求,這就涉及三個層面:

私人投資,投資創造下遊産業需求,增加下遊産業盈利,進而間接為消費創造了條件

政府投資

累進稅率,降稅措施降低了企業和個人的經營成本,間接提高了企業和個人的實際收入,進而間接為消費創造了條件

我們一起來看。

凱恩斯提出創造需求的第一個層面,是努力刺激私人投資,進而創造新的就業。這一點,當時并沒有引起很多人的重視。

之前我們說過,凱恩斯的一切舉措,最終目的是為了讓市場經濟恢複常态。是以他在讨論如何實作“充分就業”時,明确提出:要在經濟危機中采取各種措施,刺激私人投資增長,也就是促進市場自發投資,為增加個人消費創造條件。

具體如何刺激私人投資呢?當時古典學派認為,利率既是儲蓄的回報,也是資金的成本,提高利率有利于儲蓄,但不利于投資;降低利率有利于投資,但不利于儲蓄。

但是凱恩斯認為,要刺激私人投資,這可不是靠中央銀行降低利率、放松貨币就能搞定的。

凱恩斯通過詳細論證,發現其實私人投資對利率變化沒那麼敏感。因為資金成本雖然重要,但更重要的,還是新的投資機會和未來的預期投資收益。隻要預期收益足夠高,資本成本高些影響也不大。

他這個觀察分析,後來在很多經濟領域被驗證。比如2000年至2015年的中國房地産市場,很多開發商籌集資金的年利息在10%至20%,原因是他們的投資收益遠高于此。

那我們再回到凱恩斯剛才的論證,私人投資對利率變化不那麼敏感,是以單純從貨币政策入手,比如降低利率,試圖刺激私人投資就非常困難。真正有效的,還是給私人投資創造新的、高回報的投資機會。

這樣的機會有嗎?當然有。凱恩斯分析至少有三類投資新機遇:

第一類新機遇,是原本禁止私人投資介入的行業或領域。在經濟危機時,可以考慮向私人投資開放。比如國防安全和軍工等行業,主要訂單來自政府,對采購價格不那麼敏感,而且由于相關安全稽核嚴格,合規的企業不多,競争沒那麼慘烈,誰能投資誰就受益。這是美國早就采取的辦法,很見效。

第二類新機遇,是一些被商業巨頭壟斷的行業。如果打破壟斷,也能鼓勵私人投資進入,進而創造新的需求,并提高行業效率。問題是,那些通過市場競争,形成壟斷格局的行業,是不是必須在政府和司法幹預下,堅決打破壟斷,進而重新激發私人投資的新預期和新行動呢?答案是肯定的。比如在19世紀末、20世紀初的美國,依據反壟斷法,政府對摩根銀行、美國電話電報公司AT&T強行分拆。雖然對這些巨頭企業的利益有影響,但确實鼓舞了新的競争者進入,使得這些原本很難有新投資的行業,重制生機。行業規模擴大了,就業也就增加了,總體上對國家和行業有利。

第三類新機遇,則來自發明創造的市場化開發。之前我們講到,美國是一個保護私人産權、鼓勵發明創造的國家,專利保護也做得比較完善。是以,面對市場低迷,一些有技術含量和市場潛力的新産品,通過私人投資開發,成為市場上的消費新潮流。市場規模的迅速擴大,也可以讓私人投資的預期收益不斷提高,進而鼓勵新的投資進入。

是以凱恩斯認為,刺激私人投資是大有可為的,可以增加市場就業。

凱恩斯提出創造需求的第二個層面,就是促進國家或财政投資,直接提供新的就業機會。

這一部分内容,我們之前在分享《光榮與夢想》、《繁榮與蕭條》時曾詳細讨論過。比如通過公共工程、救濟金,以及在教育等領域進行公共投資,創造新的就業需求,同時彌補市場自發的投資不足。

這些做法,你已經比較熟悉,我就不詳細展開讨論了。有一點需要提示的是,國家或财政投資主要是在經濟危機中發揮特殊作用,不應當追求短期商業利益的最大化,也不應當在危機後長期存在。随着市場機制恢複活力,國家或财政投資就應當逐漸退出來。

凱恩斯提出創造需求的第三個層面,是通過實行個人收入累進稅,刺激消費。

所謂累進稅,是指随着收入的增加,随着應征稅額度的增大,稅率逐漸累進升高。比如中國的個人所得稅,稅率從3%至45%不等。

凱恩斯認為,實施累進稅,目的是讓高收入人群多交稅,增加政府的稅收,進而讓政府可以增加支出。

一方面,政府利用新增稅收,可以增加投資計劃,直接刺激和拉動消費

另一方面,也可以在救濟、補貼等社會福利方面有更大餘力,讓低收入人群更有購買力

不過,高收入人群有各種辦法可以隐瞞自己的實際收入,達到避稅的效果。是以說,累進稅對于增加消費的效果有限。

另外,即使累進稅能夠拉動消費,凱恩斯也提醒說,對比較開放的經濟體來說,如果新增的消費,通過購買進口商品實作了,那麼新增的消費,對本國經濟增長的拉動就有限,能解決的新增就業也有限。

是以,雖然消費拉動也是創造需求和新增就業的一個方案,但更有價值的,還是國家或财政投資。

當然,随着經濟開始複蘇,主要靠市場自我運作的私人投資和消費驅動,就應當逐漸變成主角,這也是凱恩斯反複強調的觀點。

到這裡,我們已經講了凱恩斯建議,要通過刺激私人投資、政府投資和實施累進稅率,來拉動需求。那如何判斷一個經濟體的新增需求,已經比較充分了?或者說,國家和财政投資何時可以退出市場了呢?

在凱恩斯看來,判斷名額也很明确,就是看新增就業是不是越來越難。也就是前面提到的名額——失業率是否回落到4%-5%。

具體來看,當那些市場化主導的競争性行業,新增投資逐漸趨零,無法再容納新的勞動力時,可以視為這個經濟體的投資需求已經基本得到滿足,表現在各項經濟增長名額上,也應當是進入複蘇階段了。此時,也就到了各項政策陸續退出的時候。那具體應該怎麼退呢?有兩種可操作的方案:

一種是依法退出。以1935年美國的做法為例,美國最高法院直接判定羅斯福在大蕭條時期推出的多項法案“違憲”,進而以司法裁判的方式,為政府停止幹預市場提供法律依據。

另一種是限時退出。比如1997年亞洲金融危機期間,香港特區政府設立平準基金入市托底,最終穩住港股大勢,然後從2001年開始陸續退出,最終盈利1000多億港币,用于政府開支和市民福利。

2008年次貸危機期間,美國财政部也曾出面購買通用汽車、美國國際集團AIG等公司的股票,以求穩定大局。然後從2011年起,美國财政部也陸續賣出這些公司的股票,回籠資金。在金融股方面,美國财政部有盈利,但在産業股方面,美國财政部有虧損。

很顯然,盈虧問題并不是美國财政部考慮的首要問題。因為這是政府臨時幹預市場的救急行動,而不是要在市場中長期存在。

從這個角度來看,哪怕是距離1936年凱恩斯出版這本《通論》,已經過去了70多年,美國政府在面臨次貸危機時,還是會運用凱恩斯當年提出的辦法。

最終,無論是當年的凱恩斯,還是今天的美國政府,不管多麼重視政府幹預市場,也不管如何努力增加需求,他們的最終目的,還是要讓市場恢複正常運轉,而不是讓政府取代市場。

在經濟危機中要創造新的就業機會,不能隻靠市場,而是要通過鼓勵私人投資、增加政府投資等措施提升有效需求。

在危機壓力下,刺激私人投資至少有三類新機遇。同時,國家或财政投資,遠比消費拉動更容易創造新的需求。

判斷一個經濟體的新增需求是否足夠,關鍵是看新增就業是不是越來越難。具體可以看失業率是否重新回落到4%-5%。