說到孔子,如果想了解他的言行思想,必須閱讀《論語》。書中講“仁”的五十八章,用“仁”字一百零五個,可見“仁”這個概念在儒家學說中的重要性。那麼,孔子為何會如此頻繁的提到一個簡單的“仁”字呢,我們要先了解這看似簡單的一個“仁”字背後,不簡單的曆史背景。

古時把尊卑,貴賤,親疏,厚薄看的很重,是以周公制禮作樂,以成文法典規範衆人言行,劃厘清關系。比如:“天子堂高九尺,諸侯七尺,大夫五尺,士三尺”社會身份不同,堂的高低尺數就有别。可以說“禮”就是周朝前期幾百年的“八榮八恥”。而到了周朝後期,孔子的時代,社會政治大動蕩,西周時期的舊禮節,舊制度已名存實亡,徒具虛名了。甚至大夫敢亂用天子的禮樂,弄得君不君,臣不臣。孔子是一個道德出衆,守舊且念舊的boy。在遇到“禮崩樂壞”的社會危機時,毅然的挺身站出,周遊列國推行自己的政治理想,希望維護周王的老制度。

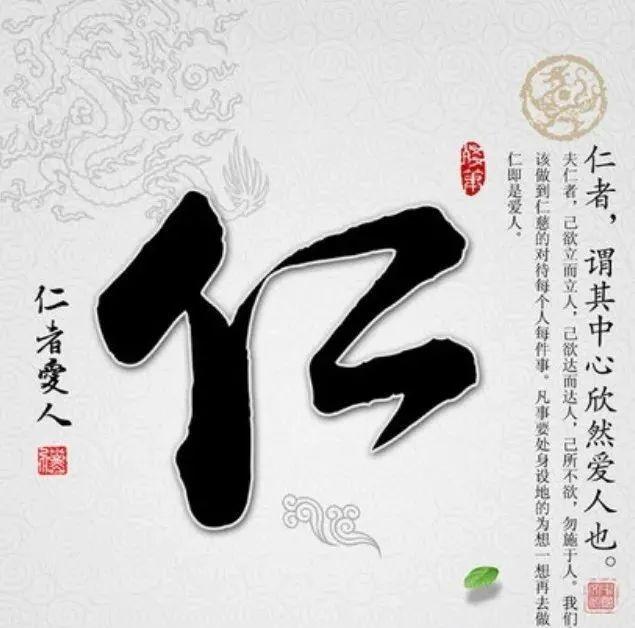

但是空口白牙的告訴諸侯,你要守禮,要尊禮啊。沒有諸侯聽得進,于是孔子就“借仁推禮”。有學生問孔子什麼是“仁”,孔子說是“夫妻”。而“夫妻”的人都會盡到自己的社會義務(知禮守禮)。他認為“仁”是人心,換句話說“不仁”就是沒有“人心”,和禽獸沒有差別。是以用現代的語言說,孔子用“仁”這個緊箍咒,道德綁架了“不施仁政”的諸侯,“不行仁”的人。

你是要當人還是禽獸,自己選吧。不得不說孔子并不是個書呆子,而是深谙人心的“聰明人”!

現在我們知道了孔子反複念叨的“仁”是“夫妻”。有人又會問,那麼如何去夫妻呢?是見到誰都去擁抱他,親吻他嗎?相信封建的周朝也不可能這麼開放。“夫妻”具體方法歸納為兩個字:“忠”和“恕”。“忠”用一句話說是:“己之所欲,亦施于人”;“恕”用一句話說是“己所不欲,勿施于人”。忠和恕一起施行,就是“仁之道”,即實行“仁”的方法。後來的儒者又稱為“絜矩之道”(用自己的感受為尺,來衡量調節自己行為的标準)

是以,如果碰到垃圾人冒犯,讓你生氣,無需計較。因為他們“不仁”,是以隻是一個披着人皮的禽獸。笑一笑,大度的走開。呼吸一口新鮮空氣,生活還是美好的!