李可可

作畫之前,沈光偉先生習慣提筆靜默片刻——不是審慎和猶疑,而是聽任思緒飛去千餘公裡、追溯30餘年再轉回。然後,高山杜鵑在惦念中開放,無謂枯榮,無問西東。

1984年,沈光偉第一次在黃山遇見高山杜鵑。後來他慕名去四川看花,卻錯過了時節,杜鵑都敗落了。

那是一種令人驚訝的、極其慘烈的頹敗。初夏本該萬物葳蕤,高山杜鵑卻花葉俱殘,之前搏命般盛開顯得十分缺乏理智。它們看起來像是死了。

“很悲怆,很蒼涼。”沈光偉說,“我惦念它們。高山杜鵑對我來說,不一樣。”

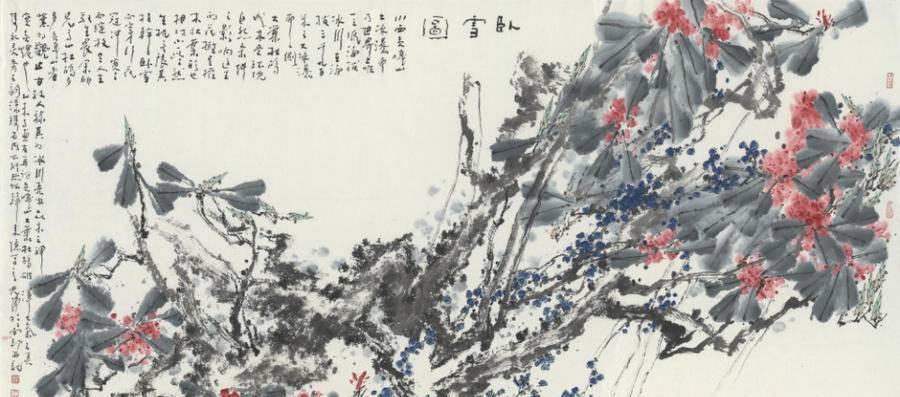

卧雪圖 沈光偉

沈光偉認識高山杜鵑20年後,才夠膽去描繪它。在很長一段時間裡,他被吸引、被激勵、被震撼甚至被驚吓,内心有團火卻找不到柴薪,有音符卻組不成樂章,他一年又一年朝聖般進山,一年又一年熱淚盈眶,直到情感積蓄到幾乎爆炸,藝術手段與心靈感覺找到切點開始融合,經年記憶、萬千花影才化為獨特的筆意與顔色鋪陳紙上。

出口一旦打開就容易決堤,是以我們常常看到提筆肅立、默默不言的沈光偉,他在凝神,安撫心中的洶湧。

人們畫畫是為了什麼呢?炫技、求名、得利抑或單純自嗨自樂、自說自話?打馬經過的遠行客擡手将這些标牌紛紛射落。藝術至終無非是懷着敬畏謙卑之心探尋和表達生命本身的能量和價值。“有人提到了這個層面,有人沒有提起卻在實踐。這個意義應該是貫穿始終的。”沈光偉說。

杜鵑們沒有死。嫩芽在殘花枯葉中萌出,那是一種多麼可愛的存在,纖巧的,飽滿的,粉綠的,嫩紅的,包裹的,層疊的,似葉又像花。它們在灰燼裡重生,陪伴種子走向成熟。不多時,山林的日光、雨水與沃土又将它們供養得肥壯油綠。

沈光偉喜歡這些葉芽,将它們刻畫成筍子的模樣。畫中葉芽旁邊的樹葉十分巨大,往往有20多厘米長。但沈光偉說,這隻有實物的一半。

适者生存,生物界不相信眼淚。越是巨大的植株越難存活,葉長尺半的高山杜鵑,注定活得掙紮。為了得到日光,它們用盡了辦法——它們匍匐、挺立、扭曲、斜插,摸爬滾打。沈光偉曾經用腳步丈量過一棵杜鵑樹,它躺倒的部分足有二十步長,卑微爬行繞過其他樹木來到日光之下,它又立刻高昂,向天生長。舉步維艱中,它還常常挂一身寄生植物。令人感動的是,寄生者和寄主沒有彼此絞殺。沈光偉也用單純的筆墨歸納和描繪那些寄生者,它們有自己的美,纖弱而豐富。

山之靈 沈光偉

“高山杜鵑讓我聯想到母性的偉大。”沈光偉說。高山杜鵑的先天條件并不好,它們根系虛弱,隻好把營養儲存在碩大的葉子裡,以供開花育籽之需。花期結束,葉子也枯竭而落。這很像一個母親用所有的營養孕育胎兒,她似乎心甘情願被榨取、被掠奪。

沈光偉把這種感動稱為“傳移”。花鳥畫家不同于植物學家,畫家是意在筆先,描摹萬物皆為畫心。他們把生物屬性轉移為内在覺悟,再把内在覺悟轉移為紙上煙火,一生二、二生三、三生萬物,芥子須彌,有道存焉。

人類世界不如自然界來得單純,但向死而生的道理大抵也差不多。說起來,沈光偉也是曾經急病突起、命懸一線的人。病或痛都無法避免,如同季節不能更改。幸好有些“不一樣”的東西,冥冥之中可以助力生命的重組與複蘇,深淵互視,光體互映,這不一樣的專一之愛若是執念,那就執吧!

這些年來,沈光偉為執念故,畫了無數的高山杜鵑,畫了還想再畫,不是因為手熟。高山杜鵑的特質與畫家的内心追求高度契合,又總讓畫家覺得未盡得其意,仍有可挖掘、可完善之處,覺得照此下去,必能尋得大愛真谛。“藝術的目的到底是什麼?就是歌頌生命、贊美永恒。高山杜鵑展現了大愛,大愛就是永恒。”沈光偉說。

古人很少畫杜鵑,尤其是高山杜鵑,這不屬于傳統中國畫題材。沈光偉認為自己目前依然在傳統圖式中,這與所接受的教育以及自身知識儲備有關,但他有意尋找花鳥畫創作的當代性,力求從題材和形式上有所突破。高山杜鵑算是創新題材,形式方面,沈光偉多年來所追求的個性化筆墨語言已相當成熟。

“畫家要有自己的顔色,比如吳冠中的國畫用色無外乎紅、黃、綠;他的油畫用色,我總結為‘西餐色’,是沙拉、奶油、烤面包和咖啡的顔色。”沈光偉筆下的杜鵑花有白有粉有紫有紅,可素可豔,但周圍環境寒氣逼人,畫中葉片不再油綠,而是花青與墨所營造的冷色,告訴人們它曾曆經冰雪。那種灰藍來自思想和審美的深谷。寄生的小花,則常用石青點成。“我限制自己的顔色,在限制中就産生了類别。”

舞神 沈光偉

沈光偉看遍山野,提筆描摹,不管多大尺幅,往往隻特寫一枝,關注從個體開始,由點及面。這一枝,足夠帶領繪者和觀者走進幽谷密林,走進古風新意。

現在,沈光偉可以不用年年去看杜鵑了,隻是到了花開時節,他都會畫杜鵑。這一切,“源自生命的感動和藝術家的情懷,源自一生永不忘卻的惦念。”這句話取自沈光偉為恩師于希甯《冰魂頌》所寫的《冰魂頌歌》。有些事情裝在心裡更牢靠,何必相見。沈光偉記得,于老有些代表性作品,就是出于未見之惦念,比如《超山宋梅》。于老去看那棵梅的時候,梅樹已經被伐了,他很難過,回來以後畫了他最大的一幅梅花。他48年前見過的一棵常熟宋藤,再去時也沒有了,為時隔48年滄桑巨變、奇珍謝世,他畫了一生中最大的那幅畫《春滿乾坤》。“他不可能完全記得藤原來的樣子,而是靠想象賦予了它一個新的生命形态。”沈光偉說。

沈光偉去年畫了一套“百梅圖”并舉辦了展覽。畫這批畫,客觀上是因為新冠疫情期間有了空閑,更多還是對恩師的懷念。沈光偉桌上一直擺着于老的詩集,“這套詩草是我1996年整理的,裡頭有于老118首梅花詩,是以我畫了‘百梅圖’。”

望月圖

生命的價值、審美的理想需要合适的載體,有時附着在某件事兒上,有時寄托在某個人身上,總有來處和去處。對于高山杜鵑,沈光偉寄情千遍、畫了千遍也題過千遍,仍如初見。在去年底的一幅作品中,他題道:“高山杜鵑入畫圖,畫史上鮮有傳世。文人雅士之吟詠大都傾注了悲怆蒼涼之情懷,或成為其獨有的文化情愫。餘愛畫高山杜鵑幾十載,遍尋江南名山,最讓我感動不能忘懷的是其生命的不屈與奔放,每每為之寫照。若稍得其精神足矣。” 有蒼涼悲怆,更有重逢的盼望。花鳥畫之是以能成為一個獨立的大畫種,是因為它能更多地表現人文,表現人與自然的關系,它的溝通方式美好、直覺又豐富,可以用千萬種方式來訴說念想。

沈光偉繼續題道:“餘與高山杜鵑之情緣,始于黃山而成于巴蜀,1987年曾有古風述懷:‘百度尋它八萬裡,九寨黃龍近咫尺。奇峰異水不屑顧,山花凋落我來遲。何鳥啼血嘶嘶悲,日朗瀑布聲聲泣。珍珠灘上少顔色,靜海默默把頭低。雪山紅原伴歸途,岷江飲淚瀉長堤。安得來年相逢早,滿目瓊花映碧池。’——辛醜在望意寫川行之印象,大葉杜鵑之美深镌五内,不得忘懷耳。”

不得忘懷,是以那麼多的觸情生情。沈光偉家中物什也總與惦念有關,随便一撚指,便扯出綿長的時間線來。牆上挂着舊友用“抽筋剝皮皴”創作的山水,桌上的陳年賬本紙用朱砂新畫上了紅竹,題着于希甯先生的話:“一竿奏,二竿就,三竿四竿随意湊。”畫家就這樣與恩師、與老友、與花草、與筆墨悠遊于歲月長河,在藝術和人生的廣闊天地漸行漸遠漸深廣。

萬物皆有活法、皆有使命,或在市井,或在深山。年複一年,高山杜鵑依舊向死而生、不計後果地開放,感謝這植物的生命力和共生之誼,可以讓我們持續悟道,讓我們周遊山河更覺人間值得。

沈光偉

1950年出生于山東省濰坊市

山東藝術學院教授、碩士研究所學生導師

中國美術家協會會員

山東省美術家協會顧問、花鳥畫藝委會名譽主任

山東畫院藝委會副主任

山東省中國畫學會副會長

山東省中國畫專業學術委員會顧問

2017年獲山東省委省政府“泰山文藝獎”藝術突出貢獻獎

壹點号可說