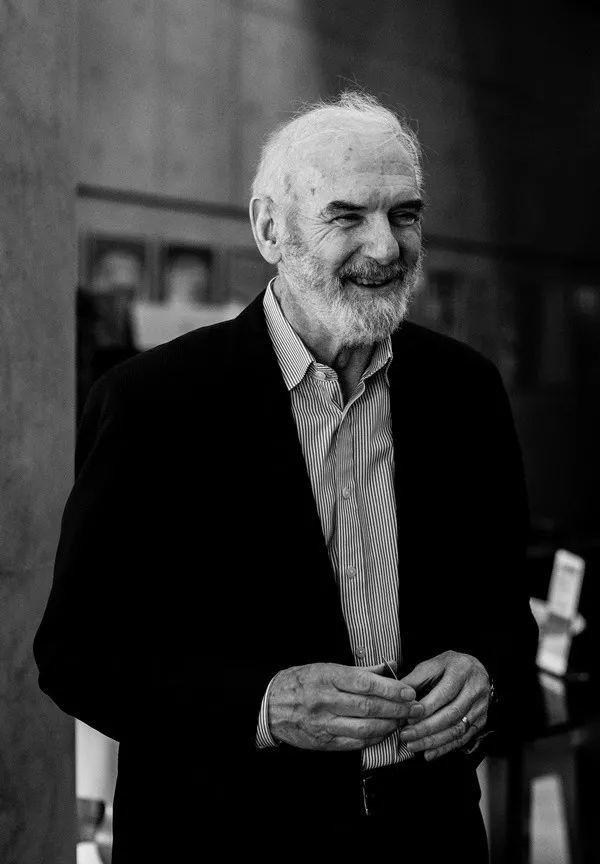

據多位耶魯大學教職員工在社交平台釋出的消息,著名曆史學家、耶魯大學榮譽教授史景遷(Jonathan D. Spence)于當地時間2021年12月26日辭世,享年85歲。

史景遷,被認為是費正清之後美國漢學家中的代表人物之一,也被譽為“最會講故事的曆史學家” 。史景遷曾這樣評價研究中國曆史的重要價值:“在整個世界的版圖上,中國是一個重要的、極有魅力的存在。西方人需要花長時間去消化分析他們拿到的資料。能一目了然的東西并不存在。我們對中國的看法越模糊,越多面化,離那最捉摸不定的真實性也就越近。”

對曆史有點興趣的愛書人,家裡總有一本兩本史景遷的著作。史景遷(Jonathan D. Spence),1936年出生于英國,國際知名的中國近現代史專家,1965年-2008年在美國耶魯大學曆史系任教。曾任美國曆史學會主席,研究領域為近現代中國史,中西關系史,中國法制史等。

史景遷的著作極豐,主要包括了《追尋現代中國》、《雍正王朝之大義覺迷》、《太平天國》、《改變中國》、《曹寅與康熙》、《康熙》、《天安門》、《大汗之國:西方眼中的中國》、《王氏之死》、《利瑪窦的記憶宮殿》、《胡若望的疑問》。

史景遷研究中國曆史,以獨特視角觀察悠久的中國曆史,以“講故事”方式寫作,是蜚聲國際的漢學家,也是學術暢銷書高手。

作為一位研究中國曆史的西方學者,史景遷最大的貢獻就是以優美流暢的文筆,把中國近代錯綜複雜的人物與史事,通過嚴謹的曆史考證,參照專家的鑽研成果,以“說故事”的傳統曆史方法,娓娓道來,讓西方讀者得以認識一個豐富的中國,也讓新世代的中國人對自己的曆史有了感覺。

著名漢學家費正清曾這樣評價史景遷的作品成就:“在他感同身受、叙事巧妙的文字裡,中國人所經曆的這些,都化為有血有肉的遭遇,盡管有時候殘酷不堪。通過真切摹寫出人物的品性及其處境,史景遷親切地帶領我們走進這些人的生命,讓我們仿佛親眼目睹了這一切,仿佛跟他們有過直接的交流。這種感覺,隻有最好的曆史作品裡才能賦予。”

1

史景遷是誰

史景遷是個中文名字,這是喬納森·斯賓塞(Jonathan D. Spence)在耶魯大學研讀曆史學博士學位期間,史學前輩房兆楹先生給他取的。寓意明顯,期望也高,祝願他學曆史就要景仰司馬遷,以其為楷模。

史景遷出生于英國倫敦的書香世家,從祖父開始家人便在不同的領域從事着法國文學、古典文學、意大利語翻譯等方面的研究。他一直對人文學科有着濃厚的興趣和好奇,大學時學習了英國史,劍橋的交流項目将他帶到了耶魯,遇到了芮瑪麗(Mary Clabaugh),從此他轉向了中國史。

史景遷以研究中國近現代史聞名,與孔飛力(Philip Alden Kuhn)、魏斐德(Frederic Evans Wakeman, Jr.)并稱為北美漢學三傑。他在耶魯大學主講的中國曆史是學生們最歡迎的課程之一,他的課堂永遠都是學生太多,多到要找不少研究所學生組成一個陣容可觀的助教班子。同時,他也因為酷似影星肖恩·康納利而被網友評為最帥的曆史學家。

除了課講得好以外,史景遷也是最擅長寫作的曆史學家之一。他的著作,大多能深入淺出,且文筆流暢、叙事性強。著名曆史學家許倬雲曾形容:“給史景遷一本電話簿,他可以從第一頁的人名開始編故事,編到最後一個人名。”他是美國為數不多的能使專業史學著作成為暢銷書的作者之一,同時對中國曆史知識在英語世界的傳播影響深遠。

史景遷的第一次中國行是在尼克松訪華不久後的1974年,他與14位耶魯大學的教授一起到中國轉了一圈,去了北京、天津、上海、廣州等地。2005年,上海遠東出版社引進了“美國史學大師史景遷中國研究系列”,包括《王氏之死:大曆史背後的小人物命運》等共8種。

2

最會講故事的曆史學家

史景遷從自己在耶魯的博士論文《曹寅與康熙》開始,就開始嘗試獨樹一幟的研究與寫作風格。他常拒絕參加學術會議,幾乎不寫專題論文,卻高度重視文本的趣味性與知識性,絕大部分著作都聚焦于個體在中國近代史動蕩洪流中的命運和掙紮。

他憑借一己之力把曆史人物的傳記推到了頂峰,不僅寫過康熙皇帝(《康熙》)、洪秀全(《太平天國》)這樣影響曆史走向的大人物,也寫過漂泊歐洲的中國人(《胡若望的疑問》)及鄉下貧苦民婦(《王氏之死》)的獨特傳記。

《曹寅與康熙》

他像說書人一樣娓娓道來,像劇作家一樣搭建結構與懸疑,但這背後均是嚴格的考證——無數當時的中西方文獻、民間來往書信、地圖、出土器物等,不斷給想象中的宮殿壘砌結實的磚石。史景遷如同一個精巧的工匠,在紙上搭建着他的古代中國。

如果要講述17世紀的山東農村生存處境,你會怎麼寫?

通常的曆史學家,如果想給這樣一個曆史空間以結論,或許會基于地方志、官員筆記、簡述風土人情、旱澇疫情、大小官司等等,但史景遷是怎麼做的?

他從古籍的寥寥幾行字裡,抽取了一個既沒有生平、也不了解情感,充滿空白、連名字都沒有的死者王氏,然後基于其他史料開始還原現場。

王氏的故事很簡單:她和丈夫一貧如洗,不知為何她突然與另一個男人私奔,出走後又走投無路,最終不得不獨自回來。在返家的當晚,憤怒的丈夫把她掐死在他們的破屋内。

《聊齋志異》

史景遷以山東郯城的地方志、黃六鴻的《福惠全書》、蒲松齡的《聊齋志異》為史料基礎完成了這部作品。這使得整本書擁有妖狐、法術、刺客等“想象”,閱讀本書可能會成為你從未有過的奇妙冒險。史景遷用虛假還原出真實,給予了一個虛構的王氏以真實的感情以及選擇。事實上她圓滿完成了載體的作用,主角就是背後真實的曆史情景。

《王氏之死》

史景遷甚至不下結論,他隻是從宏觀推移鏡頭至偏僻鄉間的農婦生活,探讨清初老百姓的生活環境,并把蒲松齡的文學想象穿插到夢境之中,這就是他最具代表性的作品《王氏之死》。

3

啟發不同文化要互看

史景遷《改變中國》探讨近代西方人士如何參與及推動中國的曆史變化,從早期的傳教士湯若望、南懷仁,清末的戈登、赫德,一直寫到民國時期的鮑羅廷、白求恩、陳納德、史迪威。并從西方人在華活動擴充到中西文化接觸所引發的思維刺激與調适,探讨不同文化碰撞時互相了解與誤解的困境。

《改變中國:在中國的西方顧問》

史景遷就像福爾摩斯一樣,利用他掌握多種歐洲語言的優勢,進入中外曆史材料的迷宮之中,追索隐藏在曆史帷幕後面的蛛絲馬迹,想象中外曆史文化接觸的夾縫中,遠赴異鄉的人物是如何生活的,而其遭遇又如何存留成曆史的記憶。

《利瑪窦的記憶宮殿》,上溯到明末耶稣會士來華傳教,如何利用歐洲流行的記憶術作為敲門磚,打入中國士大夫群體。

《胡若望的疑問》,寫一個中國天主教徒胡若望匪夷所思的流落法蘭西故事。

《大汗之國》,則綜觀西方人如何想象中國的曆史曆程,從蒙元時期的魯伯克修士、馬可波羅,一直到當代的尼克松、基辛格。

北京大學樂黛雲教授曾評價:“史景遷的主要貢獻是,啟發不同文化要互看,進而造成一種張力。自己看自己,比較封閉。我看你,與你看你自己是不一樣的。”

編輯 | 程婷

綜合 | 澎湃新聞 新京報 耶魯北京中心