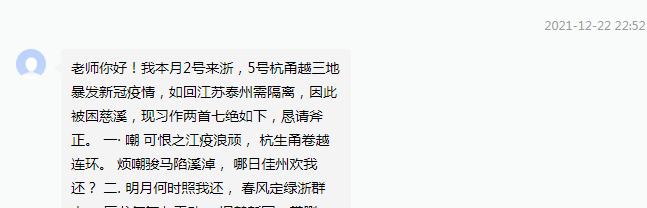

昨日接到咨詢一份,是一位朋友的時事相關作品,兩首七絕。

既然自稱七絕,當然先看平仄。因為兩首七絕是同一時期所作,可以看作組詩,那就一同分析。

一· 嘲

可恨之江疫浪頑, 杭生甬卷越連環。

煩嘲駿馬陷溪淖, 哪日佳州歡我還?

二.

明月何時照我還, 春風定綠浙群山。

巨龍複舞九天動, 舊魅新冠一掌删。

兩首七絕都是仄起入韻格式,而且押的都是平水韻“十五删”部。這就有意思了。像這種情況,詩人在同一情境下連寫兩首同樣格式,又同一韻部的七絕,隻有兩種可能,要麼就是文字高手,要麼就是韻腳字掌握得比較單一。

如果是有充足的情感要抒發,為什麼不直接一首七律?即飽滿,又規則。而使用兩首七絕來分開抒發,隻說明了一點,情感很激動,但是内容不夠支撐一首完整七律,隻能借絕句留白之手掩飾。

格式沒有問題,這位朋友已然是格律好手,何以見得?“煩嘲駿馬陷溪淖, 哪日佳州歡我還”,出句第五字平轉仄,對句第五字就仄轉平,而且都不會造成詩病,這就能說明點問題了。

格律好手,詩的水準如何呢?那就進入“可以言詩”的階段。

我們先來看看他寫的内容,結合自注。

“可恨之江疫浪頑,杭生甬卷越連環。 ”

雖然是大白話,但是對于一個外省人來說,我是費了蠻大的功夫才搞明白這些詞的。比如說“之江”是指錢塘江,“杭甬”我知道是指杭州、甯波,可是這“越”是哪兒呢?我隻知道“百越之地”,在當代應該是指浙江東部,但是這樣和“杭甬”就不應該并列了,畢竟大家都在浙江東部。又查了下,估摸着應該是指紹興——這真是我的知識盲點,要不是為了看這首詩,也不會去查五号疫情爆發,然後看着這幾個城市連成一線,我還是隻能猜測是指紹興,依舊沒有準确答案,不知道作者或者當地人能不能詳細告知。

如果“越”是指紹興,那麼“越連環”倒是說得過去的,如果是我了解的浙江東部的意思,那麼這裡就是有些不通。

可恨錢塘江一線又有疫情興風作浪,杭州有、甯波有,頑固地在浙江東部滋生。

“煩嘲駿馬陷溪淖, 哪日佳州歡我還。”

這兩句也不複雜,詩人以駿馬自喻,表達自己被困在疫區,期望早日回到家鄉的心态。“淖”讀“nào”,就是爛泥巴的意思。為什麼用“溪淖”?溪裡不都是石頭嗎,何來爛泥?開始沒想通,多的是爛泥巴的比喻,為什麼選擇了“溪”?後來看自注才知道,應該是作者為了說明是被困在“慈溪”,好麼,又一個地名。

讀到這裡,已經神經衰弱,是以對句一出現“佳州”,立馬聯想有哪個地方叫“佳州”?想了半天,查了半天,隻有陝西東北部有個“佳縣”。趕快看自注,詩人明明是江蘇泰州的啊?打開地圖,徹底搞清楚,其實也沒隔多遠。那這裡就隻能了解為詩人覺得泰州好,是以用“佳州”代指了。前面搞了那麼多實指地名,這裡又來個虛指,真是讓人想不到。

這比上一堂地理課還要累。

這就是我讀這首詩的觀感,太累,因為我地理不及格。而在詩人心中,定然是以一首七絕塞入了這麼多地名而感到自豪的。但是我作為一個讀者,我感覺不到有多好,隻覺得讀起來麻煩,那麼你頂多也就是打動當地人,因為這些地名給人共情的空間太少。

刨除地名影響,詩本身還可以,但是也有不順暢的地方——自然是強塞地名惹的禍,比如“煩嘲駿馬陷溪淖”,如果不是要強行塞入慈溪的“溪”,改成“煩愁駿馬陷泥淖”,是不是念起來就舒服多了?或者幹脆把“陷”字改成合正格的平聲字:“煩愁駿馬囚泥淖”——因為詩題為《嘲》,咱們将詩内的“嘲”字去掉,是可以的。

如果覺得“囚”字不生動,那我們就使用“跌”字,雖然是入聲字,但是現在發一聲,至少在吟誦的時候就會減弱“駿馬陷泥淖(仄仄仄平仄)”中平聲太少的感覺——“煩愁駿馬跌泥淖”。

“佳州”這個詞反正是虛指,不如用大家都熟悉的“家鄉”不好嗎?“歡”也不對,有誰把“歡迎”簡稱為“歡”,不都是簡稱“迎”嗎?何況“歡”字還明明白白地擠韻。我們用仄聲字歸入正格——“哪日家鄉得我還?”,實際上是“我哪日得還家鄉”的一種有意思,更有節奏感的表述。

注意“得”字為入聲字,是以平仄關系反而合正格了。

前面兩句,因為地理知識困乏,就不改動了。是以這首七絕調整理順之後就是這個樣子:

《嘲》

可恨之江疫浪頑,杭生甬卷越連環。

煩愁駿馬跌泥淖,哪日家鄉得我還?

注意,因為這類詩内容的特殊性,是無法從内容意境上做出調整的,僅僅是從字詞平仄和表達通順上下了點功夫。即使如此,對于一個外地人來說,要讀懂這首詩,還是需要花些力氣。當然對于囫囵吞棗的讀者來說,倒是無所謂。反正你說的是浙江疫情嘛,我管你“杭甬”是哪裡,“越”又是哪裡?

再來看第二首,這一首沒有題目,也沒什麼必要,因為更加沒什麼内容。

第一首詩還在陳述事實,并發出自嘲的感歎,這第二首就有點往口号體發展了,當然,沒有了那些折磨人的地理問題,就顯得更加“淺白”了。

前兩句有些承接《其一》的意思,但又沒有完全承接,還算是講了一些美好願景。意思也沒必要解釋了,這還看不懂的,也就不要說寫詩了。

這裡隻講一下如果是我,會怎麼處理。首句“明月何時照我還”,平仄為“平仄平平仄仄平”,不就是“仄仄平平仄仄平”,這不和“哪日家鄉得我還”一樣嗎?意思也一樣,那不幹脆就使用第一首的最後一句做這個起句不好嗎?更确定二首詩的連貫性,這多有意思?

其實我們也可以用“明月何時照我還”作為第一首的尾句,更好更順。隻不過這是王安石的原句,偶一借用無妨,兩首詩都用,就顯得有點兒厚臉皮了。

是以我們使用自己的“哪日家鄉得我還”。

同時因為有第一首作品的詳盡地理位置交代,對句裡面的“浙”字也就不要再出現了,重複出現有什麼意思?我們多出一個字,那麼就把山名細化,找個合平仄的杭、甬、越的景點即可,“玉皇山”、“鳳凰山”都可以,隻要是“仄平平”就行。

既虛指了浙東,又有細緻落實。

是以這兩句要是我寫,會更偷懶:“哪日家鄉得我還?春風定綠鳳凰山。”

後兩句要怎麼改呢?像這種憑空大言“巨龍複舞九天動”,是最不好改的,因為這是完全沒有生活細節的憑空想象,而且隻是一種比喻,是以就不改了,改了就不是他的詩了。但是第四句需要理順,什麼叫“一掌删”?這明顯就是第三句吹得太高大上,第四句接不上氣了,随便找個韻字把這句完結了。

氣沖霄漢,一定要自己接得住,接住了,就是氣勢如虹,接不住,就是大言空談。

何況我們還處在疫情當時,要表達出對抗的決心來,我們取來主席詩詞中的“若等閑”來接住第三句的大氣勢。

“巨龍複舞九天動,百戰新冠若等閑。”

哪日家鄉得我還,春風定綠鳳凰山。

巨龍複舞九天動,百戰新冠若等閑!

這首作品就勉強調整如上,隻不過是把最拉胯的末句更換了,雖未必合詩人願意,但至少氣勢不虧。

這個時候,我們再把其一,其二放到一起通讀,是不是就覺得沒有那麼難了解,沒有那麼氣焰忽漲忽落了?

《信》