14世紀末到17世紀初,北半球各國軍隊都陸續普及了火器,但在火器的更新換代方面,當時的明朝卻出現了基礎不牢、後勁不足的問題,在火門、火繩的時代原地踏步,絲毫看不到邁入燧發槍時代的希望。

當我們把目光投向其它領域,同樣會發現類似的問題:整個大明王朝的科技都陷入了停滞,就像《三體》中描寫的人類科技被“智子”鎖住一樣。

讓我們把時間軸向前撥動,看看事情是怎麼發生的。

先發優勢能維持多久?

南宋開慶元年,壽春(今安徽壽縣)軍民制造出“突火槍”,它被認為是世界上最早的發射彈丸的管型火器;1970年,考古人員在黑龍江阿城出土了元代火铳,它被認為是世界上最早的金屬型管狀射彈火器。

經過元代的發展,中國火器獨領風騷,以緻于到了元末,群雄并起,天下混戰時,義軍的火力竟超越了同時代歐洲的正規軍。

直到15世紀初葉,明軍的火器相對歐洲仍有一定優勢

元至正十九年,朱元璋與張士誠在紹興開戰,首次動用了火筒、火箭;七年後,朱元璋圍攻平江(今蘇州),大、小“将軍筒”(早期火炮)與“襄陽炮”(投石機)并用,猛轟張士誠的城牆。

至正二十三年,朱元璋與陳友諒在鄱陽湖決戰,火箭、火铳、鐵炮、将軍筒一齊登場,開啟了東方水戰新畫風。

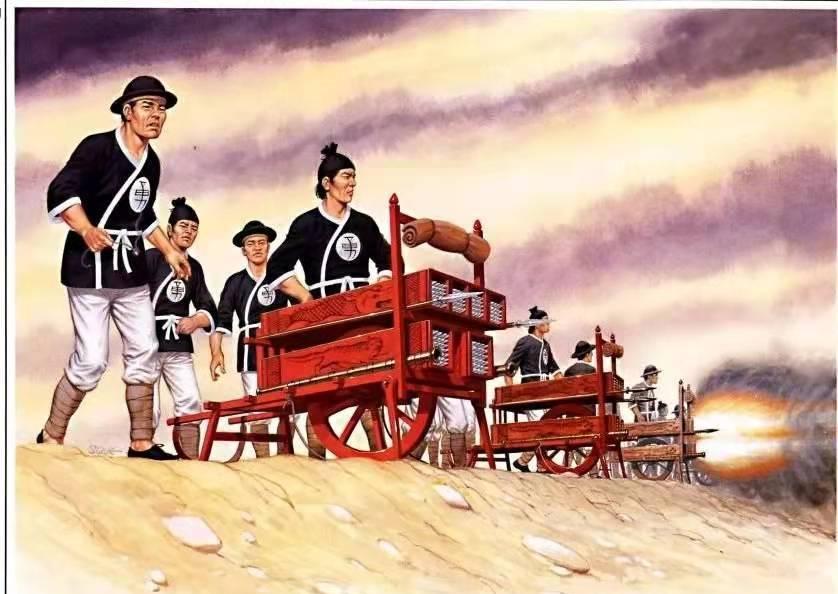

陸戰、海戰中,冷熱兵器并用,是明軍的畫風

洪武二十一年,明将沐英(朱元璋的養子)在平定雲南的戰事中首創了“三疊陣”——以三排橫隊,交替換位,輪番射擊,確定火力持續性。

永樂朝,明軍征鞑靼,“三疊陣”疊代更新——隻輪槍,不輪人,輸出頻率進一步提升;到了嘉靖朝,陝西三邊總督曾銑計劃奪回河套(未果),為此專門提出要把“三層輪射”增加為“五層輪射”。

不管怎麼輪射,總之這套戰術,曾被認為領先歐洲兩百年。

武器與戰術雙向選擇,東方與西方殊途同歸

宋開局,元振興,明井噴,東方的火器優勢,西方永遠追不上了吧?

事實上,線性思維的一個重要誤區就埋在這裡——先發優勢一定是永恒優勢嗎?

英國人發明了坦克,在索姆河突破了德軍防線;二十多年後,德軍的坦克卻在北非吊錘英軍裝甲部隊。

類似地,中國人發明了火藥,在唐末就投入了戰争,但是七百年後明末的火藥,也并不比唐末有本質的提升,僅僅是硝硫炭三元素的配比更加優化。

從唐末到明末,軍隊戰鬥力的生成模式并沒有本質上的躍升

線性思維很節省腦力,因為它回避對真實世界的複雜性給出解釋,是以像“先發優勢”這樣舒适的認知習慣,線上性世界中很有市場。

線性思維還有一個可怕之處:對同一事情的諸多解釋中,哪一種最廉價,甚至最押韻,哪一種就最容易被接受。

比如我們的火器被西方反超,最廉價的解釋是明清易代,最押韻的解釋是閉關鎖國,朗朗上口,簡單好記。

17世紀,遊牧者在歐亞大陸獲得主導地位是普遍現象,火器的發展也并未是以而停滞

那如果這些解釋與某些現象沖突呢?線性思維還有一個辦法:把現象強行線性化。

由此衍生出很多耳熟能詳的傳說。

傳說一:佛朗機是後膛炮,是以明軍的火炮技術,早在16世紀就進入後膛時代了

寬泛地說,佛朗機的确算是一種後膛裝填的火炮,這在前膛火器大行其道的16世紀,确實獨樹一幟,是以這一傳說的前提基本成立。

子铳雖自母铳後膛裝入,但子铳的彈丸仍然是前膛裝填

但結論就有問題了。

直到19世紀末,南北戰争打完了,普法戰争也打完了,各國才陸陸續續淘汰前膛槍炮,邁入後膛時代,是以佛朗機在16世紀的出現,并不是前膛與後膛的斷代線。

19世紀的大部分時間,前膛火器仍是主流

就像機槍誕生的标志,被公認為是氣動馬克沁,而非更早的手動加特林。

事實上,佛朗機對我國火器發展的真正意義在于:

1.提醒有識之士,西洋槍炮已經超越了東方,值得引進;

2.認識到“長徑比”的重要性。

第一點不必贅言,“佛朗機(Farangi)”這個詞本身就是明人對葡萄牙的稱呼。明朝中期,葡萄牙殖民者強占澳門,他們使用的一種火炮也流入明軍手中。

佛朗機采用的仍是火門點火方式

這種火炮的一項獨特技術讓明人眼前一亮:全炮分子、母兩部分,子铳可以預先裝填,專司替換,母铳則專司發射,這樣,火力輸出的頻率就比“一根管子通到底”的傳統火炮高很多。

III号佛朗機的裝填,注意圖中子铳尾部預留的點火繩

明人把這種火炮用泊來國的名字命名——佛朗機。

但是,如果一味沉浸在“領先世界多少年”的傳說中自嗨,我們就會忽略更加關鍵的知識,比如第二點——長徑比。

在佛朗機身上,已經隐約看到了日後标準化工業的影子

我們描述現代火炮,會說“70倍口徑75毫米火炮”“56倍口徑88毫米火炮”等等,用口徑的倍數來确定身管長度,已經是現代火炮設計的基本常識,但在古代,這個關鍵的知識卻是同佛朗機一起泊來的嫁妝。

從葡萄牙人手中獲得佛朗機炮後,明人便開始對其進行本土化改造,用今天的話說就是“山寨”。

山寨就要逆向設計——量取實物尺寸,鑄造各種比例的佛朗機。

崇祯年間的本土化佛朗機

但在試射時,明人發現,随意改比例,後果很嚴重:輕則炮彈無力,重則直接炸膛。

而這其中最關鍵的參數,就是口徑,隻有當子铳長度在口徑的9~12倍(騎乘佛朗機為5~6倍),母铳長度在口徑的20~45倍之間時,佛朗機的性能最可靠。

這個反複試錯得出的結果,無意中契合了現代火炮理論中“炮膛燒蝕最嚴重的部位,在膛線起點至炮口方向10倍口徑以内”的結論。

前膛時代的火炮理論,在基礎層面與現代理論相通

半個世紀後,荷蘭殖民者的火炮傳入明朝,明人同樣以泊來者的名字為其命名——紅夷(荷蘭人時稱)大炮,并且繼續山寨,還特意從澳門聘請葡籍技師前來指導。

當對方強調“長徑比”時,明朝工匠心領神會,因為當年山寨佛朗機的經驗還在。

紅夷大炮取代重型佛朗機,重新提醒人們,17世紀仍然是前膛時代

傳說二:關甯鐵騎的标配是三眼铳

首先,關甯鐵騎到底是誰?很多網友聽過一種說法:關甯鐵騎是後人杜撰出來的,曆史上并不存在。

這種說法太過絕對。

狹義上,确實沒有哪支具體的部隊叫“關甯鐵騎”,但廣義上,1622年廣甯之戰後,退守遼西走廊的明軍中,所有精銳騎兵都可算作是“關甯鐵騎”。

與“關甯鐵騎”同時代的歐洲火槍騎兵,縱使手持火器,但面對長槍方陣,仍然不敢造次

如何定義“精銳”?

能否在野戰中,與後金/清軍騎兵抗衡就是最佳标準。

以這個标準來看,最著名的兩個戰例恐怕就是1627年的甯錦野戰和1629年的廣渠門野戰了。

事實上,這兩次野戰,明軍騎兵能在對陣後金時不落下風,很重要的原因是“背城而戰”,但一些廣為流傳的說法中,重點渲染的卻是關甯鐵騎因使用了招牌兵器——三眼铳而得勝。

“關甯鐵騎”真的是火铳騎兵嗎?

奇怪的是,在我親自翻閱的所有關于這兩次作戰的史籍中,并沒有見到對三眼铳的記載。

反倒是其他一些細節,重新整理了我對那個時代精銳騎兵的認知:

「今之号稱名将者,不過恃其弓馬技藝,蓄養降夷為家丁,勇敢直前耳」(《籌遼碩畫》卷十四)

崇祯九年,已是宣大山西總督的盧象昇一針見血地指出,邊方戰鬥“全在精騎摧鋒”,并組建了直屬騎兵營,作為總督麾下标兵。

另據《豫變紀略》記載,遼鎮一位參将沈挺之,曾入關平叛,他的一個家丁,名叫羅進忠,作戰時“躍馬彎弓連射之,則應弦而倒,賊衆披靡”。

無獨有偶,為洪承疇生擒初代“闖王”高迎祥的,也是一位弓馬娴熟的家丁,名叫孫守法。

由此,我們不難對那個時代的“精銳騎兵”,給出基本畫像——與主将有很強的依附關系,精通騎射,很多還帶有胡人血統。

進一步,我們可以推測,明末很多所謂“悍将”,尤其是遼東系,主要是拼誰的家丁厲害,而家丁戰鬥力的基礎是弓馬騎射,并非火器。

弓馬騎射不隻是遊牧騎兵的看家本領,對于駐守遼東的“關甯鐵騎”來說,也是必備的首要技能

事實上,對于火器,遼東邊将們的态度很值得玩味——朝廷正規軍可以用,俺的家丁最好别用——家丁是将軍們橫行邊鎮的底氣,金貴着呢,還是弓箭防身最靠譜,薩爾浒的教訓就是前車之鑒。

是以,“關甯鐵騎人手一根三眼铳”的說法,就更加存疑了。

三眼铳,是典型的火門槍,至遲到嘉靖朝就已經落伍了,在與倭寇的鳥铳(火繩槍)對陣時,除了近戰能掄人,幾乎沒有優勢可言。

相比于傳統火門铳,三眼铳不過是多了兩根管子,本質上還是火門流

嘉靖年間,日本鳥铳傳入明朝,到嘉靖末年(1568年),已全面取代輕型佛朗機,到崇祯初年,重型佛朗機的地位也被紅夷大炮取代。

而那些淘汰下來的火器,多被發往邊鎮,其中就包括大批三眼铳。

雖然三眼铳的精度極差,但在近距離上,對紮堆的敵人亂轟一氣,還是很有效的,轟完還能當大棒使,故而一些不擅弓箭的騎兵,很青睐這種簡單粗暴的兵器,這也許就是“關甯鐵騎标配三眼铳”說法的由來吧。

三眼铳的擊發方式決定了,在馬戰中,它一定會被弓箭所壓制

幾個關鍵疑問

老兵器重獲新生,新疑問卻層出不窮:

為什麼曆經宋、元、明三代,本土火器始終徘徊在火門槍階段?

為什麼從火繩槍開始,到後來的燧發槍、擊發槍乃至定裝彈來複槍,越來越依賴外部輸入?

為什麼建立更先進的火器部隊(相比于神機營)的理念被一再提出,卻始終無法落實?

典型的火繩槍機構,注意箭頭所指的藥池

實際上,明軍的火器技術,就像小說《三體》中,地球科技被三體世界派來的“智子”鎖在一個低維水準上那樣,無法從内部醞釀出實質性變革,眼花缭亂的品種,掩蓋的是原地踏步的技術。

而鎖住明軍的這顆“智子”,并非來自天外遠方,而是來自曆史深處。

燧發槍機,箭頭所指處為燧石夾

改造自然還是融于自然?

人類的知識觀,從古典時代開始,就分出兩個方向,一個是東方型“全知道”,一個是西方型“不知道”。

1.全知道:世上所有知識,都記錄在聖賢書中,裡面有一切問題的答案,至于那些沒被記錄的知識,都不重要。

而我們今天知道,這些“不重要的”知識,包括數學、實體、化學,是自然科學的基石。

你可以學,但科舉不考。

要解鎖燧發槍科技,必須先解鎖力學、機械和制圖

像葉夢熊、徐光啟、李之藻、孫元化這樣的火器專家,之是以留名史冊,恰恰不是因為其科學造詣,而是因為他們在科舉選拔中脫穎而出,進入了“士”的行列,因而其在火器事業上的貢獻,也被順便記載下來。

而像協助湯若望著成我國古代最權威的火器百科全書——《火攻挈要》的焦勖,由于沒有考取“功名”,即使科學造詣再深,也隻能是邊緣人物,在正史上連生卒年都不曾留下,後人隻能猜測其身份是一位科學家,至少是一位鑄炮專家。

傳統東方手藝的傳承,并不注重圖文材料的詳實,而西方技術的歸納總結則剛好相反

2.不知道:承認人的知識有限,未知世界遠大于已知,“聖賢”亦非完美之人。

代表人物柏拉圖,提出“理念論”,認為現實世界并不完善,這種不完善,源于它和理念之間的差距,是以世界應當被改造。

而改造世界的工具,就是自然科學。

燧發槍的下一代——擊發槍,核心技術是火帽的應用,而火帽技術的核心是雷汞的制備

在改造世界的過程中,他們創造出很多自然界本不存在的東西,比如硝化甘油。

熟悉軍事的朋友都知道,它是無煙火藥的主要成分。

無煙火藥,與中國人發明的黑火藥,本質上已經不是同一個東西了。

黑火藥的應用橫跨火門槍、火繩槍、燧發槍三個時代,終于被無煙火藥取代

火藥從東方傳到西方,有人說不把配方告訴他們就好了,可問題在于,在火藥的發展史上,配方恰恰不是最重要的,因為隻要西方知道了火藥的存在,從此以後,燃燒與爆炸這件事,就不再是可能性的問題,而是方法問題了。

對西方來說,火藥是一個外來變量,但不是一個依賴變量

與西方改造世界的思維相比,我們東方智慧的精髓是天人合一——我們的制造,是對大自然中本就存在的物質的重新組合,所做出來東西,理論上吃下去是可代謝的。

還拿火藥舉例,最早就是煉制丹藥時的意外收獲,以至于到了明末,火藥還是在古代醫藥配方理論的指導下調制的,遵循“陰陽五行化生”“君臣佐使”學說。

這就使古代的火藥理論始終處在“前科學時代”。

永遠有那麼一種“隻差一步”的唏噓

前科學時代,工匠的技藝與其說是技術,不如說是手藝——師徒相繼,心口相傳,很難推廣。

不推廣就難以疊代,難以形成細緻的社會分工,而細緻的社會分工,恰恰是制造業脫離作坊化、手藝化,邁入工業化、标準化的先決條件。

同樣,沒有全面的、基于陌生人廣泛協作的社會分工做基礎,明軍想組建現代化、專業化的火器部隊,也是不可能的。

每一個小作坊都獨力傳承着先輩的手藝,但不打破陌生人協作的藩籬,規模和分工的紅利就形成不了

依明制,大、小神器(指先進的主力火器)必須握在工部手裡,軍器局、鞍辔局具體負責,後期為了加強壟斷,還設定了由皇帝的親信——太監控制的王恭廠、兵仗局,專營神器,地方不得私造。

嘉靖四年,巡按直隸禦史熊榮請求邊鎮自己制造火器,自己留着用,兵部反駁道::“歲輸軍器入京,乃國家舊制,若依各邊……非居重馭輕之體!”

一句“居重馭輕之體”,道出了明廷的真實考慮。

古代官辦工場的制造力,不可與近現代資本工廠相提并論

微觀世界:科學時代的方碑

阿瑟·克拉克曾在小說《2001:太空奧德賽》中寫道:一個外星文明在月球上留下一塊方碑,人類測量其三邊長度,比例是1:3:9。此後,窮盡人類所有最高精度的測量技術,三邊之比永遠是完美的1:3:9,克拉克寫道:

“那個文明用這種方式,狂妄地展示着自己的力量。”

鴉片戰争前夕,清軍最先進的火藥,硝、硫、炭比例大緻是76%:12%:12%,而同時代英軍的配比則是75%:10%:15%(槍用)/78%:8%:14%(炮用),表面上看起來很接近。

基礎科學服務于應用技術,資本運作讓技術服務于具體行業

但問題在于,清軍這個比例,是工匠們基于經驗手藝,反複試出來的,而英軍采用的比例,依據是化學家謝夫列裡的方程式:

在劉慈欣的小說《三體》中,外星文明對微觀世界的探索,遠遠超過地球文明,而把對微觀世界的認知層次,作為衡量一個文明科技水準的關鍵名額,雖然來自科幻小說,但其現實意義是非常強的。

在前科學時代,人對微觀世界的認知幾乎為零。

《三體》中,在“智子”的幹擾下,地球文明對微觀次元的操控程度,被限制在五維以下

我們可以想象,一個被“智子”鎖住的文明,也許能從石器時代發展到工業時代,也許能用飛機坦克取代弓箭長矛。

但是,它永遠提不出E=MC ,是以,也就造不出原子彈。

是以說,用線性思維看曆史,我們是了解不了真實世界的複雜性的,也就很容易沉浸在先發優勢的紅利中自嗨,進而忘記去探索更高次元的世界。

真實世界是不能用線性思維簡單解釋的