在智能駕駛領域,很多新技術的量産上車都比預想的要晚,雷射雷達卻是個例外。

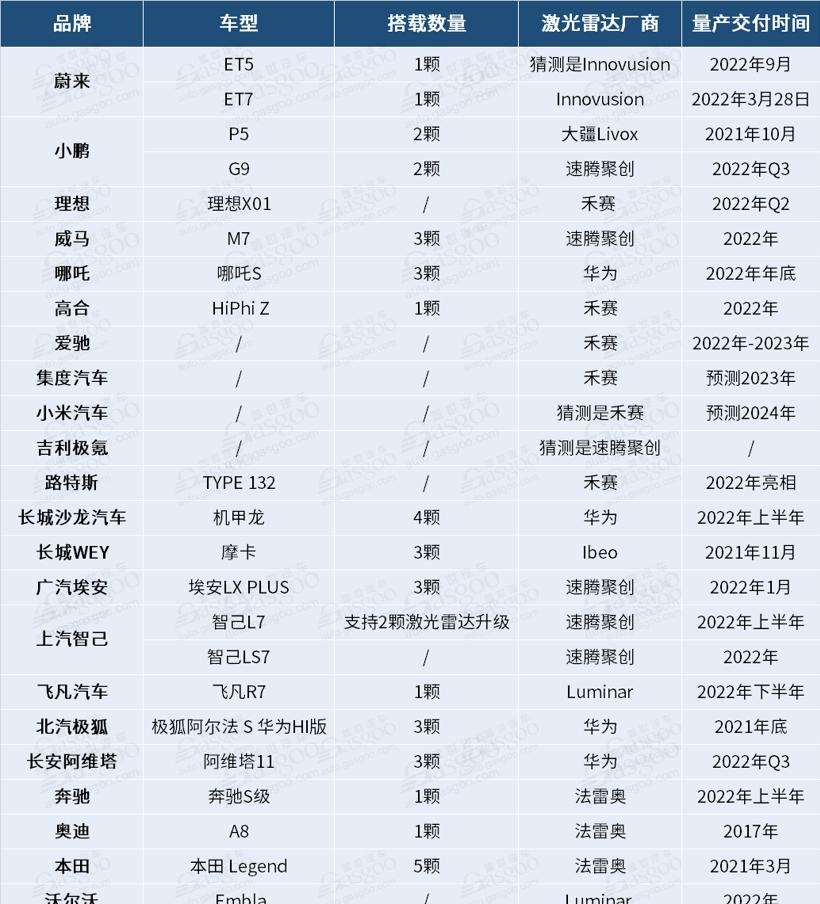

進入2021年,在蔚來、小鵬、理想、北汽極狐、廣汽埃安、長城等一衆品牌的帶領下,越來越多的車企開始宣布在新車上搭載雷射雷達,并且單車搭載量也越來越多。比如長安汽車旗下全新高端智能電動車品牌阿維塔首款車型阿維塔11就搭載了3顆雷射雷達,長城汽車新推出來的沙龍品牌首款車型機甲龍所搭載的雷射雷達甚至達到了4顆之多。

就傳遞時間來看,這些車型很多都是今年釋出,明年才正式大規模傳遞。據蓋世汽車不完全統計,明年至少有15款以上搭載了雷射雷達的新車上市。這意味着,2022年有望真正成為雷射雷達的量産大年。

那麼,綜合雷射雷達的性能及成本等多方面因素來考慮,目前到了這項技術大規模量産上車的時候嗎?對此蓋世汽車近日展開了行業調查,結果顯示,在這份數百人參與的調研中,僅三成參與者認為目前雷射雷達“上車”的時機已經成熟,絕大多數認為時機還未真正成熟,尤其是雷射雷達性能、成本以及市場基礎等,都有待進一步的優化。

圖檔來源:蓋世汽車

雷射雷達上車,僅三成參與者認為時機成熟

在過去幾年裡,雷射雷達一直被認為是L3+自動駕駛的标配。在L1、L2階段,雖然可以允許駕駛員适當地feet off(腳放開)和hands off(手放開),但駕駛員的眼睛卻需要一直盯着路況。這種情況下,即便是毫米波雷達、攝像頭等存在一定的局限,依然可以滿足需求。

但到了L3階段,根據目前的定義,是允許駕駛員在某些場景保持eyes off(視線離開)的。比如奔馳剛剛通過了德國聯邦機動車運輸管理局(KBA)嚴格技術條例審批的L3自動駕駛系統,就允許在條件适宜、車流密集的高速路段,由智能領航系統接管駕駛任務,駕駛員則可以進行其他操作,諸如通過車載移動辦公系統聯絡同僚、上網或是觀賞電影等。

這意味着,在L3階段,整車搭載的傳感器配置在某些場景中是可以完全取代人類駕駛員的眼睛的,這對感覺系統的要求相較于L2甚至L1無疑呈指數級增長。是以感覺精度更高、探測距離更遠的雷射雷達便被考慮了進來,一方面用于彌補毫米波雷達、攝像頭等的缺陷,另一方面提升感覺系統的備援性。

均勝電子副總裁、均勝智能汽車技術研究院院長郭繼舜此前就曾在公開場合表示,他是雷射雷達堅定的支援者。“我認為隻有充分異構的傳感器網絡,才能夠形成魯棒系統”。

然而今年,L3+自動駕駛雖然并沒有如期照進現實,依舊有很多車企宣布了雷射雷達量産計劃。對此,26%的參與者認為主要系量産車上自動駕駛功能快速演進,需要雷射雷達的支撐。

通過梳理各大車企對雷射雷達量産車型的規劃不難發現,這些車型在自動駕駛功能的設計上,很多都是直接奔着L3去的,或者在體驗上無限接近L3。比如小鵬P5,基于全新的XPILOT 3.5 自動駕駛輔助系統,就可以在目前已經實作的高速NGP基礎上,進一步實作城市NGP。剛剛上市的蔚來ET5,通過搭載蔚來最新的自動駕駛技術NAD,以及蔚來超感系統Aquila和超算平台Adam,也将逐漸實作高速、城區、泊車、換電等場景點到點得自動駕駛體驗。

而這些都是現階段整車廠規劃的L3自動駕駛典型的應用場景。盡管目前L3自動駕駛在技術、責任劃分、監管等層面還面臨多重挑戰,但在高速公路、城市快速路、交通擁堵等特殊場景,已經被确認有望率先落地自動駕駛。并且很多車企已經在技術上可以實作,隻待政策的真正“破冰”。

從這一點上來講,現階段很多車企宣布雷射雷達上車,也是基于一種硬體預埋的政策。即不管現在高階自動駕駛量産時機成不成熟,先把雷射雷達、攝像頭等的數量堆上去,以在後期時機恰當,或者政策放開的時候,通過OTA實作L3及L3+自動駕駛。寶馬集團負責研發的董事韋博凡此前就表示,未來寶馬iX将能通過軟體更新的方式獲得L3級自動駕駛系統,因為iX在技術上已經滿足L3功能。

長城的咖啡智能也支援以 OTA的方式 将 L3 更新疊代到 L4 乃至更高等級的自動駕駛。這也就不難了解WEY摩卡為何大膽地搭載了3顆固态雷射雷達,此外還配備了多達8個毫米波雷達、8個攝像頭和12個超音波雷達,這款車一開始就是奔着L3去的,甚至更進階别的自動駕駛。

而除了技術演進需要,也有20%的參與者認為目前雷射雷達上車的時機已經成熟是因為自主車企品牌更新和産品定位需要。

尤其近兩年,品牌向上已經成了自主車企發展的主旋律,而在有雷射雷達量産計劃的車企中,除掉奔馳、寶馬這樣的豪華品牌以及蔚小理等造車新勢力,确實有很多是自主車企的高端品牌,像北汽極狐、廣汽埃安、長安阿維塔、上汽飛凡汽車、長城WEY、長城沙龍汽車等。吉利旗下的高端品牌極氪汽車雖然目前還有沒宣布雷射雷達量産計劃,但也于近期與速騰聚創達成了合作,不排除未來會在相關車型上搭載速騰聚創的雷射雷達。

圖檔來源:長城汽車

之于這些高端品牌而言,智能駕駛尤其是進階别的自動駕駛無疑是重要基因,特别是當大家都開始在這個賽道上發力,想要脫穎而出必然需要在技術上有更出色的表現。這個時候雷射雷達作為進階自動駕駛的象征,自然而然就成了大家的首選。

而且不可否認,有了雷射雷達無論是在資本市場還是量産車市場,整車廠們也有了更好的講故事素材,何樂而不為。

性能、成本等仍是掣肘,多數認為量産時機不成熟

誠然,自動駕駛的演進離不開雷射雷達的支援。但在很多業内人士看來,眼下還沒有到非雷射雷達不可的程度。據此次調查結果,47%的參與者就認為今年車企紛紛釋出雷射雷達量産計劃,其實時機還并不成熟。

這背後,雷射雷達的性能和價格還不能滿足量産車市場要求,以及高階自動駕駛的演進仍存較大的不确定性是兩大主要因素,而這也是雷射雷達大規模量産的關鍵基礎。

以價格為例,據此次調查,雷射雷達如果要大規模量産,94%的參與者接受的價格在5000元以下,其中認為價格控制在500元以下的占比25%,在500-1000元之間的占比39%,在1000-5000元之間的占比30%。顯然,現在絕大多數的雷射雷達還無法滿足這個需求。

據相關分析資料,目前可量産雷射雷達的平均價格為 1000 美元左右,折合人民币大約6000元左右。如果批量裝車,考慮到規模化降本,成本或許稍有些下降。以小鵬P5為例,沒有搭載雷射雷達的550E車型,售價為19.29萬元,而搭載了兩顆雷射雷達的550P車型售價為19.99萬元,中間相差7000元,這意味着單顆雷射雷達的價格約在3500元。

圖檔來源:小鵬汽車

但如果要進一步降到100美元或者200美元,得是未來幾年的事了。華為此前就表示計劃将雷射雷達的成本降低至200美元(約1276元人民币),甚至是100美元(約638元人民币),但華為并沒有給出明确的時間表。據悉其96線混合固态雷射雷達的成本是目标控制在500美元以内。

圖達通聯合創始人兼CEO鮑君威則預計,當圖達通年出貨量在10萬台時,成本将會下降到1000美金左右。而目前将搭載圖達通雷射雷達的蔚來ET7還沒有開始傳遞,這意味着這個10萬台目标短期内也并不容易實作。

還包括速騰聚創也曾披露,如果訂單規模達到10萬-100萬台,則硬體價格可下探至200-500美元。而根據此前Yole Développement的報告,目前在全球ADAS市場速騰聚創(10%)的市占率次于法雷奧(28%),排名第二。雖然尚不清楚速騰聚創的實際出貨量,但據法雷奧最新統計資料,目前其已經生産了超過15萬顆雷射雷達,這意味着速騰聚創要達到上述目标也還有相當長的一段路要走。短期内,成本仍将是雷射雷達上車的一大掣肘。

另外則是自動駕駛的演進情況,其實并沒有為雷射雷達量産提供一個很好的市場基礎。如前面所言,雷射雷達最主要的舞台便是L3及更高階的自動駕駛,然而目前除了德國、日本等少數市場在嘗試為L3放行,絕大多數的市場是不允許L3自動駕駛汽車上路的,這其中就包括中國。

“雖然現在有一些比較領先的車企宣稱自己已經能達到L3甚至L4級别的自動駕駛,但因為各地法規以及政策不同,現在的自動駕駛級别認證還缺乏統一的官方定級認證。從功能上來劃分的話,大部分車型自動駕駛功能依然停留在L2或者L3上面,距離完全自動駕駛還有非常長的路要走。”近日,是德科技汽車電子與能源事業部大中華區業務拓展經理祝曉悅在媒體溝通會上就如是說。

進階别自動駕駛汽車無法上路,便意味着雷射雷達的實際效用會大打折扣。縱然在L2及L2+自動駕駛階段,雷射雷達也可以用于提升感覺安全,但問題就在于輔助駕駛階段是否需要這麼昂貴的傳感器,其實也是有待商榷的,畢竟最終羊毛都是出在羊身上的。

而且現階段雷射雷達還面臨着缺乏相應的測評标準支撐的難題。尤其是對雷射雷達上量産車的性能要求,以及車規環境測試條件等,業内都還未形成标準,這導緻目前整合行業缺乏一定的透明度。

圖檔來源:法雷奧

目前雷射雷達廠商在描述産品性能時,往往都是停留在标準目标物的最遠探測距離上,但這很多其實是理想環境中的感覺結果,而實際應用過程中,諸如雨霧天、晴天逆光、霧霾等都會成為雷射雷達實際使用中的幹擾因素。并且根據輔助駕駛功能應用場景不同,整車廠在雷射雷達選型過程中的訴求其實也各不相同。為此2021年10月,全國汽車标準化技術委員會電子與電磁相容分技術委員會已經組織了《車載雷射雷達性能要求及試驗方法》标準起草的工作,但距離形成正式的标準還需要一定的時間。

另外則是售後問題,目前來看,雷射雷達這樣的高精尖技術暫時還無法像一般汽車零部件一樣,出了問題直接去4S店或者其他維修點維修,這對後期用車其實也會帶來很大的不友善,畢竟一旦雷射雷達無法正常使用,便意味着其他相關的自動駕駛功能也會受到影響。

從這一點上來講,雷射雷達在産品性能、價格等方面相較于前兩年已經有較大的改善,但真正“上車”與否其實是需要整車廠多方面考慮的,比如産品定位,實際場景應用以及後續市場及政策基礎是否能給予足夠的支援。對于整車廠而言,跟風量産雷射雷達并不代表産品性能一定優秀,反之沒有搭載雷射雷達,也不代表産品就不出色,歸根結底對于目标消費者而言能夠真正創造使用者價值才是最好的。

目前,整車廠積極推進雷射雷達上車固然在業内釋放了有利信号,綜合各方面因素考慮,預計培育市場還需要一定的時間。雖然明年雷射雷達在市場化數量上可能會有一個大的跨越,但真正的大規模量産或從2023年開始,未來幾年逐漸放量,向着爆發期邁進。