自大禹傳位于其子後,我國封建史上的統治權傳承制度便由禅讓制變更為嫡長子繼承制。

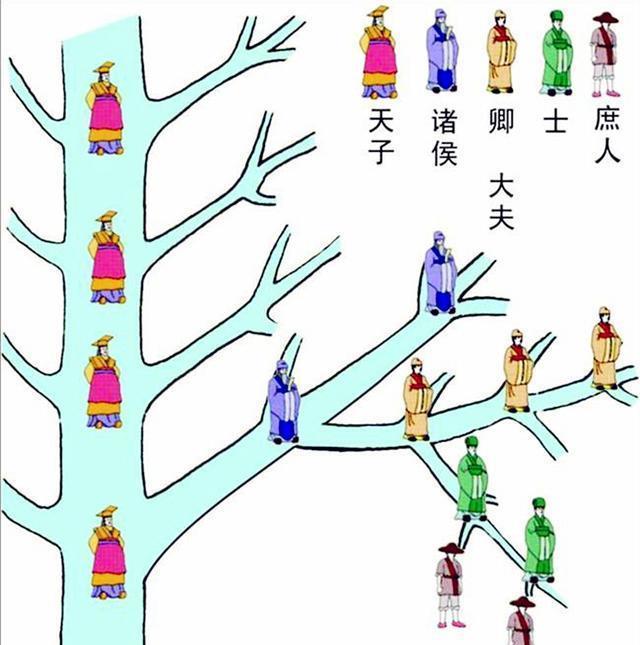

嫡長子繼承制是宗法制度最基本的一項原則,即王位和财産必須由嫡長子繼承,嫡長子是嫡妻(正妻)所生的長子,西周天子的王位由其嫡長子繼承,而其他的庶子為别子,他們被分封到全國各重要的戰略要地。由嫡長子繼承的王位可以確定周王朝世世代代大宗的地位,庶子對嫡子的大宗來說,是小宗,而在自己的封地内又為大宗,其繼承者也必須是嫡長子。

在我國曆史上十餘個朝代中,唐朝是嫡長子繼承制是進行得最不穩定的一個朝代。在大唐統治中原的三百年時間裡,因皇權繼承爆發的沖突不勝枚舉,是以,發生的宮廷内鬥與統治階層内部的自相殘殺數不勝數。尤其到了唐朝中後期,絕大多數皇帝的登基過程都變得充滿血腥味,唐朝的最後十三位皇帝,幾乎每個在上位期間都經曆過異常慘烈的宮變,非常具有時代特色。

其他朝代同樣發生過類似的事件,但唐朝皇位繼承的不穩定因素卻與其他朝代有些不同,其中,充斥着宦官的身影。從唐肅宗開始直至唐昭宗,竟有十一位皇帝的即位過程受到宦官的操縱。清朝的史學家趙翼王對此給予了較為中肯的評價:“唐朝的宦官權力遠遠高于皇帝,他們有權力擁立君王、殺死君王、廢黜君王,就像是兒戲一般,這在古今中外都是比較罕見的。”

皇宮中有宦官這種畸形産物,這是我國封建統治時期的特色,宦官的存在幾乎貫穿了整個封建統治史。隻不過,在唐朝初期宦官根本沒資格走上政治前台,他們隻是為皇室成員服務的奴仆罷了。

玄宗登基後,後宮女眷的人數顯著增加,相應的,為她們服務的宦官勢必會随之暴增。據統計,當時身穿黃衣、紫衣的宦官共有幾千人,其中,官階最高的甚至官居三品,要知道,這些可都是有資格列戟于門的高官。

随着安史之亂的發生,政局動蕩不堪,皇帝與文武官集團之間失去了信任,宦官自然而然地成為統治者最寵信的人。皇帝将越來越多涉及到政務的工作傳遞到宦官手中,宦官們的地位水漲船高,恃功得寵者不計其數。

從唐玄宗中期開始,宦官逐漸獲得了朝政的議論權,這項權力随着時間的推移又逐漸擴大至發言權,甚至,在儲君的廢立問題上宦官亦有了參與的權力。

太子李瑛遭到廢黜後,宰相李林甫希望擁立年輕的壽王為太子,但是,宣宗卻認為肅宗是除李瑛外年齡最大的皇子,按照無嫡立長的原則應該立肅宗為太子。

雙方就這一問題無法定奪之際,高力士谏言道:“推長而立,這是亘古不變的原則,誰敢不服?”玄宗采納了高力士的建議,最終,将年齡較大的肅宗冊立為太子。由于,高力士在擁立儲君的過程中居功至偉,是以,深受肅宗信任。從這以後,宦官擁立皇帝成了一種慣例,直到後來的代宗即位仍是高力士的主意。

雖說,當時的宦官專權問題比較嚴重,但是,仍處于一個可控的範圍内,其時李輔國、程元振、魚朝恩等宦官相繼專權,宦官的權力與日俱增,不過,統治者仍有能力除掉這些禍亂朝綱的閹人。然而,當時的統治者并未選擇解決宦官問題,而是借助宦官之間互相的沖突達到政治平衡,借此達成自己的目的。

正因如此,此時的宦官雖然在立儲問題上擁有話語權,但是,還沒到完全控制皇位繼承的程度。這種狀态一直持續到唐德宗登基,直至此時,統治者已失去了控制宦官集團的能力,權勢熏天的宦官集團已有能力控制皇帝。是以,唐德宗之後的宦官集團在接下來的所有政治鬥争中都處于絕對優勢的地位,皇權、閣權日漸衰微。

唐德宗之後的統治者,除了唐順宗之外,幾乎全部由宦官擁立。其中,唐敬宗和唐憲宗兩位皇帝還是宦官集團殺掉的。這時的統治者已經意識到了宦官問題的嚴重性,然而他們已失去了制衡宦官集團的能力。在軍國大政的處理上,皇帝已完全依賴于宦官集團,在選擇繼承人的問題上,皇帝亦失去了話語權。

有時統治者心目中已經有了最佳的繼承人選,可他們卻已無法做主,隻能任由宦官擺布。唐文宗晚年身染惡疾,在彌留之際命人召來一些朝中大員,在龍榻前下達了令太子監國的谕旨。然而,這份谕旨還未傳出皇宮,就已被宦官集團篡改。到掌有實權的神策中尉仇士良、魚弘志等人反對太子監國,便截獲谕旨改立皇太弟,根本沒把唐文宗當回事。

唐朝中後期的這十幾位皇帝中,倒也不乏開明之士,宦官的所作所為亦會遭到統治者的反感,可是,為何在此期間沒有一個統治者站出來打壓宦官集團呢?

因為,宦官們早已在多年的專權中摸索出一套規則:

對待統治者,宦官們往往會揣摩其心理,他們對如何讨好一國之君了若指掌,用各種各樣懷柔的政策架空皇帝,使之乖乖地退居幕後不理朝政。大太監仇士良在退休前曾向同僚傳授過一套“馭君之道”:“天子不可令閑,常宜以奢靡娛其耳目,使是新月盛,無暇更用他事,然後吾輩可以得志。慎勿使之讀書,親近儒生,彼見前代興亡,心知上憂懼,則吾輩疏斥矣。”

隻要通過某種方式讓皇帝沉浸于享樂,使之堕落,失去勵精圖治的上進心,宦官們自可保證自己的權力和利益。

除了皇帝之外,宦官們還有一套拉攏大臣的方法,借此壯大自己在政治場上的影響力,在政壇上始終處于主導地位:

唐敬宗生性暴虐不堪,時常會無緣無故地虐待身邊的宦官。久而久之,宦官均對其頗有微辭,某日,宦官劉克明不堪忍受,一怒之下除掉了唐敬宗,打算擁立绛王為新君。在此期間,王守澄、梁守謙二人想要改變局面,是以,便拉攏了宰相裴度和翰林院韋處厚,幾人共同擁立江王為新帝,聲讨弑君的劉克明。

在整場政變的進行中,裴度的作用非常關鍵,他為王守澄、梁守謙二人出謀劃策,成功擁立江王。

前文我們提到,宦官通過經驗控制了皇帝,那麼,其他皇室成員難道沒有力量與宦官抗衡嗎?他們總不見得在皇帝的繼承問題上毫無話語權吧?

然而,從唐朝中後期來看,并沒有出現皇室諸王、後宮嫔妃擁立自己滿意的皇室弟子為皇儲的情況。這些皇室成員在皇宮中往往會采取兩種态度:

一種是與宦官集團同流合污,雙方相安無事;

另一種則是與宦官集團進行争鬥。

實際上,在整個唐朝後期根本沒有任何勢力是宦官集團的對手,是以,皇室成員與宦官集團之間進行的鬥争往往以皇室成員全面落敗告終。想要在一場政變中取得成功,勢必要手握重兵,而唐朝中後期的宦官集團手中擁有極其強大的軍權。唐文宗的妃子楊賢妃,曾考慮過擁立安王為皇儲,與仇士良的看法截然相反。

對于宦官集團來說,他們怎會将皇位繼承的控制權拱手相讓呢?在文宗性命垂危之際,仇士良及一些宦官攔截了皇帝的谕旨,冊立颍王為新君。沒過幾天,落敗的楊賢妃及安王就被一紙谕旨處死,莫名其妙地成了犧牲品。

通過對史料的整理分析,後人還發現了這樣一個奇特的現象。

宦官們為了鞏固自己的權力,收獲更大的利益,往往不讓既定的皇太子順利登基,反而會擁立其他皇子為帝廢黜太子。從唐憲宗到唐昭宗這八位皇帝,隻有敬宗是以皇太子的身份登基的,是以,也出現了“李氏子孫,内大臣立定”的奇怪局面。

除此之外,還有一個問題,那就是:在控制皇位繼承時,宦官集團内部時常意見相左。

由于,宦官集團人數衆多,其中,又有各黨林立,每個閹黨的利益各不相同,是以,宦官集團時常會發生内鬥。某個閹黨一旦掌握了皇位繼承的控制權,往往會在第一時間鏟除異己,獨攬大權。有些式微的宦官,有時可通過成功擁立新君而一步登天,取代其他閹黨權傾朝野。

是以,在皇位繼承過程中宦官集團往往會十分活躍。

那麼,為何唐朝的宦官問題會愈演愈烈呢?史學界現階段有如下說法:

中唐時期,統治者為了對抗閣權,設立了與之針鋒相對的樞密使,借此來分化宰相集團的權力。随着樞密使的權力越來越大,不但閣權受到分化,唐朝政治場的格局亦來了一場大洗牌。樞密使戰勝了内閣,權力不斷滲透,此時的樞密使行使的權力已與宰相無異。

由于,樞密使的權力水漲船高,逐漸影響到皇權的繼承中。宦官想要控制皇位的繼承,勢必要手握軍權。唐朝皇帝并未意識到這一點,反倒将神策軍護軍中尉這一要職賦予宦官,進一步加強了宦官的權力。除了禁軍之外,皇帝特派到地方的監軍無不是宦官,此後地方監軍、護軍中尉互為表裡,互通消息,将内外軍權牢牢把控。

宦官集團既已掌握了全國軍權,廢立皇帝自然不再是難事。

參考資料:

【《資治通鑒》、《新唐書》、《舊唐書》】