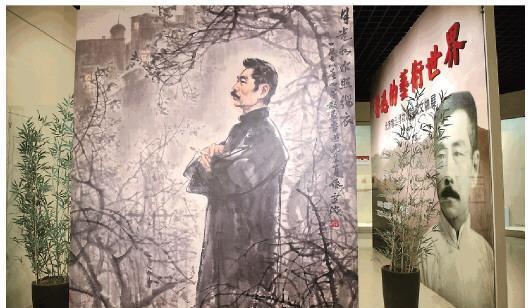

“魯迅的藝術世界”展覽。本報記者周長慶攝

作為20世紀的偉大人物,魯迅先生的人格魅力和思想光焰幾乎影響中國一個世紀。他是著名文學家、思想家、革命家、民主戰士、新文化運動的重要參與者,中國現代文學的創始者之一。毛澤東曾評價:“魯迅的方向,就是中華民族新文化的方向。”

對魯迅而言,如果說文學創作是一種對苦難的抗争的話,對藝術的終生熱愛則是他快樂的源泉。今年是魯迅先生誕辰140周年,北京魯迅博物館從館藏文物中精選120件(套),在吉林省博物院舉行了“魯迅的藝術世界——北京魯迅博物館館藏文物展”,讓人們看到這位被毛澤東譽為“骨頭是最硬的”文學巨匠的另一面:豐富多彩的藝術收藏和精神世界。

收藏原拓中國現代版畫2000多幅、原拓外國版畫近2000幅、碑拓及漢畫像6000多張;購藏中外藝術類書刊600多種;最早介紹外國美術在中國刊物上發表;創辦“木刻講習班”,培養了中國第一代現代版畫家……除了創作和翻譯,魯迅把大量精力用在藝術活動上。他既是中國現代美術思想的先驅者,也是現代美術的研究者、教育者與實踐者。

美術家魯迅

俗話說:“三歲看小,七歲看老。”少年時期的愛好和家教對人的一生影響巨大。魯迅少年時就酷愛美術,熱衷于搜集《山海經》《詩畫舫》等帶有插圖的書,并影寫書中繡像。他在美術領域如同文學領域一樣,有着自己獨到的見解,在他留存的手迹中常見手繪配圖,其著、譯作品的封面也多親自設計。

魯迅在《從百草園到三味書屋》中寫道:“先生讀書入神的時候,于我們是很相宜的……我是畫畫兒,用一種叫作‘荊川紙’的,蒙在小說的繡像上一個個描下來,像習字時候的影寫一樣。讀的書多起來,畫的畫也多起來;書沒有讀成,畫的成績卻不少了。最成片段的是《蕩寇志》和《西遊記》的繡像,都有一大學。”足見魯迅從小對美術的熱愛是他一生鐘愛藝術的啟蒙。

展覽展出了魯迅兒時喜歡的年畫、剪紙《福祿壽》《盜靈芝》《九龍柱》,它們現在都能列入非物質文化遺産了。

在我國傳統社會中,文人墨客大都喜愛收藏文化典籍乃至書畫作品。在人們的印象裡,魯迅對傳統文化特别是封建文化持激烈的批判态度,而實際上,他在很多方面繼承了古代文化傳統,并為傳承、弘揚優秀傳統文化出了不少力。他收藏了很多中國畫、畫冊和中外美術書籍,展覽展出的有《秦泰山刻石》《出師頌》《石濤山水精品》《吳昌碩書畫冊》《百華詩箋譜》《海上名人畫稿》《原版初印芥子園畫譜》,以及林琴南、陳師曾等名家的山水畫、花鳥畫。

魯迅還收藏了多幅别人為自己創作的畫像,此次展覽中有兩幅展出:一幅是1928年司徒喬畫的速寫《魯迅像》;一幅是日本肖像漫畫家堀尾純一1936年1月13日在上海為魯迅畫的漫畫像,并在畫的背面題辭:“以非凡的志氣,偉大的心地,貫穿了一代的人物。”當天魯迅在其日記中記錄:“午後往内山書店,遇堀尾純一君,為做漫畫肖像一枚,其值二進制。”看來魯迅為這幅漫畫是付了費的,而且價格不菲。從題辭看,這個日本人也是非常佩服魯迅的。

“中國新興木刻版畫之父”

我國的新興版畫運動是魯迅先生最早倡導和發起的,他被譽為“中國新興木刻版畫之父”。

1928年,魯迅在上海創辦“朝花社”,編輯出版《藝苑朝華》,選登外國優秀木刻美術作品。1931年,在上海舉辦“木刻講習班”,培養了中國第一代新興版畫家。他先後在上海、杭州、廣州等地指導創立了春地美術研究所、野風畫會、MK木刻研究會等新美術團體,将木刻研究和新興版畫運動如火如荼地推行到大江南北。魯迅在注重收藏外國版畫和美術書刊的同時,也将這些藝術介紹給中國新一代美術家,使本土創作更加豐滿。他舉辦美術展覽,親自編輯出版了多種外國版畫集,并幫助木刻青年出版了多種版畫集。

提到魯迅與新興版畫,珂勒惠支這個名字相信很多人耳熟能詳。她是德國版畫家、雕塑家,代表作品有《織工反抗》《起義》《戰争》《死神與婦女》等,以尖銳的形式把資本主義制度下勞工階級的悲慘命運和勇于鬥争的精神傳達出來。她是魯迅最為推崇的版畫家之一。1936年,魯迅自費編印出版了《珂勒惠支版畫選集》,并親自設計版面、廣告,撰寫序言,并對其高度評價:“在女性藝術家中,震動了藝術界的,現在幾乎無出于珂勒惠支之上——或者贊美,或者攻擊;或者又對攻擊給她以辯護。”展覽中,珂勒惠支的版畫有《突擊》《窮苦》《德國孩子們餓着》等。

魯迅還收藏了一些國家的現代版畫,此次展出了德國、法國、荷蘭、奧地利的版畫《士敏土之圖》《巴黎馬戲》《教會市場》《休息的舞女》《女子與山羊》,還有蘇聯的木刻作品《采蘑菇》《馬拉像》《書籍》,以及《遠大前程》等文學作品裡的木刻插圖。

浮世繪是日本的風俗畫、版畫,主要描繪人們日常生活、風景和演劇。青年時期曾在日本留學的魯迅,對日本的版畫特别是浮世繪也很喜歡。此次展覽展出了他收藏的《色町街上的夕》《康乃馨》《犬》《杭州西湖》等。魯迅由浮世繪還聯想到:“……一個藝術家,隻要表現他所經驗的就好了,當然,書齋外面是應該走出去的,倘不在什麼旋渦中,那麼,隻表現些所見的平常的社會狀态也好。日本的浮世繪,何嘗有什麼大題目,但它的藝術價值卻在的……關于日本的浮世繪師,我年輕時喜歡北齋,現在則是廣重,其次是哥磨。”

北齋以畫風景、市井生活著稱,其風景畫中,以富士山為題材的系列作品《富嶽三十六景》尤為著名,歐洲的印象派繪畫亦受其影響。展覽展出了北齋的《富嶽三十六種景東京淺草本願寺》。哥磨的浮世繪以畫美女著稱,線條精緻,人物表情傳神,生活氣息濃郁,具有鮮明的世俗性,甚至有幾分憂郁、頹廢的情調。展覽中有哥磨的《母子遊戲》。

此次展覽還展出了魯迅收藏的一些外國藝術類書籍,如《白與黑》《蘇聯兒童版畫》《藏書票的故事》等;翻譯的外國文藝論著作,如蘇聯作家普列漢諾夫的《藝術論》、日本作家的《思想山水 人物》《現代新興文學的諸問題》;編輯出版的中外版畫集,如與柔石共同編輯的《藝苑朝花》叢刊。

為弘揚優秀傳統藝術,1934年魯迅與鄭振铎托北京榮寶齋重刻了明代崇祯十七年(公元1644年)刊行的拱花木刻彩印的畫集《十竹齋箋譜》;兩人還合編了《北平箋譜》,共收木刻套印彩箋310幅,魯迅親自裝幀設計,由榮寶齋彩色套印。

魯迅不僅支援重印古代美術經典作品,還收藏了許多與他同時代的中國版畫作品特别是青年木刻家的作品,給他們以實際的支援。此次展出了魯迅收藏的《司令部》《工作》《閘北風景》《流民》《農民者》《木刻界》等木刻版畫,還有魯迅校閱的《木刻創作法》。

在木刻展品中,有三幅是刻畫魯迅本人的:1934年賴少其創作的《暴風雨中的魯迅先生》和《高爾基先生與魯迅先生》(又名《再會!》),曹白1935年創作的《魯迅與祥林嫂》。《暴風雨中的魯迅先生》刻畫了魯迅舉着大旗,頂着狂暴風雨勇毅前行。《再會!》刻畫了魯迅接過高爾基先生的沉甸甸的包裹背在肩上,并沿着高爾基指引的方向闊步前進,表達了兩位革命文學巨匠一脈相承的文化使命。

那麼,魯迅為什麼這樣大力推廣新興版畫特别是外國現代版畫?他在《寫在深夜裡》中說:“……看見了别一種人,雖然并非英雄,卻可以親近、同情,而且愈看,也愈覺得美,愈覺得有動人之力。”

從魯迅1935年6月4日為《全國木刻聯合展覽會專輯》所寫的序中,我們能看到,他是把新興木刻視為新一代青年木刻家表現蓬勃生活的重要藝術手段,并且是具有“更光明、更偉大”前途的事業。他寫道:“木刻的圖畫,原是中國早先就有的東西。唐末的佛像、紙牌,以及後來的小說繡像、啟蒙小圖,我們至今還能夠看見實物。而且由此明白:它本來就是大衆的,也就是‘俗’的……近五年來驟然興起的木刻,雖然不能說和古文化無關,但決不是葬中枯骨,換了新裝,它乃是作者和社會大衆的内心的一緻的要求,是以僅有若幹青年們的一副鐵筆和幾塊木闆,便能發展得如此蓬蓬勃勃。它所表現的是藝術學徒的熱誠,是以也常常是現代社會的魂魄。”

魯迅的金石拓片收藏

魯迅從1913年開始收藏金石拓片,其目的一是保護國家文化遺産,二是金石學研究,三是借鑒古代石刻藝術,弘揚現代藝術。北京魯迅博物館現存魯迅收藏的金石拓片6000多枚,包括漢畫像、磚拓、瓦拓、碑拓等12大類。展覽展出了魯迅收藏的磚拓作品《元平元年磚》,碑拓作品《登百峰山詩》《曹全碑》,瓦拓作品《玄武》《夔鳳紋》《甘林》,墓志《蕭瑒墓志銘》,還有佛教造像等。

漢畫像是我國文化藝術中的傑出代表和瑰寶,是魯迅收藏中的重要類型。漢畫像是漢代人雕刻在墓室、祠堂四壁的裝飾石刻壁畫,在内容上包括神話傳說、典章制度、風土人情等,在藝術形式上它上承戰國繪畫古樸之風,下開魏晉風度藝術之先河,奠定了中國畫的基本法規和規範。魯迅認為:“漢人刻石,氣魄深沉雄大,唐人線畫,流動如生,倘取入木刻,或可另辟一境界也。”展覽展出了魯迅收藏的江蘇漢畫像《射陽石門》、南陽漢畫像《西王母與月宮、玉兔搗藥、九尾狐》、山東漢畫像《孔子見老子》。

魯迅不僅注重收藏,更重視對漢畫像的研究,他曾搜集整理完成了《漢畫像集目錄》,并準備出版《漢畫像集》,可惜因種種原因未能實施。但魯迅突破了漢畫像研究隻局限于考古學和金石學領域的局面,而注重其在藝術領域的運用,這是他對漢畫像研究的獨到貢獻。

魯迅為著作和刊物設計的封面,明顯受到他所喜歡的金石拓片藝術的影響。展覽中可以看到:北京大學編輯出版的《國學季刊》,由蔡元培手書刊名,魯迅設計的封面取自漢畫像石刻雲紋圖案,古雅莊重,民族傳統風格濃郁;魯迅翻譯的俄國盲詩人愛羅先珂的《桃色的雲》,由魯迅設計的封面圖案,取漢畫像中的人物、禽獸與流雲作為裝飾,簡潔典雅;高長虹作品《心的探險》,由魯迅編校和設計封面,“掠取六朝人墓門畫像做書面”。

書法家魯迅

嚴格的幼學、嚴謹的師承及對中國傳統的毛筆書法的酷愛,使魯迅成為近現代一位獨具風采的書法家。在現存的大量魯迅手稿中,篆、隸、行、楷諸體皆工,書風繼魏碑一路,寬博沉雄,簡淡古雅。郭沫若曾評說:“魯迅先生亦無心作書家,所遺手迹,自成風格,融冶篆隸于一爐,聽任心腕之交應,質樸而不拘攣,灑脫而有法度,遠逾宋唐,直攀魏晉。士人寶之,非因人而貴也。”

魯迅手稿的存世量,是近現代文人學者乃至書法家中最多的。

展覽展出了魯迅的部分詩稿、題贈、書信、手稿。包括緻鄭振铎、胡适信的手稿,為女作家蕭紅的《生死場》所做的序言,還有魯迅自傳的手稿,特别是魯迅1936年9月5日(魯迅病逝前一個多月)所寫的内含7條遺囑的雜文《死》的手稿,都彌足珍貴。

魯迅筆下的書法和文學常常互相影響,他的文學作品最初多以書法的形式産生并成型。“靈台無計逃神矢,風雨如磐暗故園。寄意寒星荃不察,我以我血薦軒轅。”魯迅這首《自題小像》詩,是他21歲時所作。1931年,51歲的他再次書寫《自題小像》,既表現了其書法上清勁自然、古雅有緻的風格特點,也代表了他滿腔熱血的愛國情懷。他還把《自題小像》贈給日本友人岡本繁。

魯迅與許廣平之間的大量書信收進《兩地書》。展覽中,有一封魯迅1929年5月23日緻許廣平的信,信中他稱許為“小刺猬”,自稱“小白象”,讓人看到素以“硬漢”形象示人的魯迅與愛侶卿卿我我的一幕,令人莞爾。(記者周長慶)

來源:新華每日電訊