這個問題應該說不太嚴謹。古人和大缸這個兩個概念太大,反正明朝以後,基本上你能看到的直徑接近2米的大缸都可以燒制出來了。

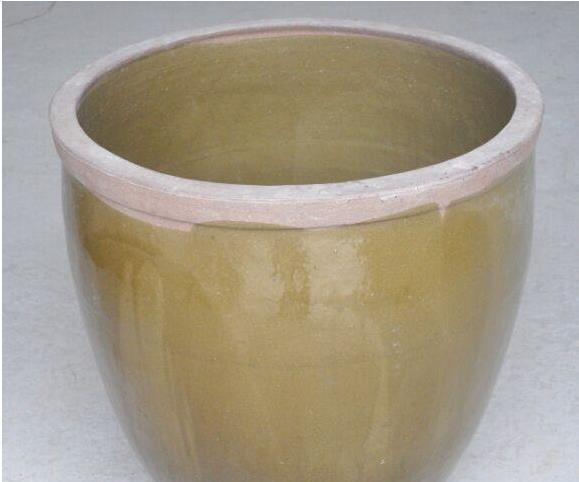

現在是不常見那種大口徑的缸了,因為已經不實用了。以前缸可貴,而且容易壞,是以普通人家用不起。即便破了,也舍不得扔,找個锔匠給锔起來,照常用。

瓦缸怕拍,但是看到缸,人們又喜歡上去拍一下,聽一聽那金屬般的回聲。是以以前農村裡怕缸破,通常埋一半在地裡,這樣放着穩,蓄水、儲存糧食,都沒有問題。

而且這有個好處,以前口徑越大的缸,缸身越容易癟,越容易不圓潤,影響美觀。這放在有錢人家或許當次品處理了,但是一般人家會當個寶拿來用的,是以我們才有機會看到原來缸為什麼不宜太大。

缸身并不是燒制之前做癟了,而是因為缸壁薄,缸口粗,在燒制的過程中,因為應力的原因,次品率太高,是以古人奢侈不起。

在明朝以前,也就是大口徑缸流行之前,最流行的是甕。甕的實體設計實際上比缸更合理,因為“敞口為缸,收口為甕”。因為甕到了口上,開始往裡收緊,這樣對甕壁的壓力會小很多。

大口徑缸出現得較晚,并不代表剛也出現得晚,實際上缸出現得非常早,基本上在新石器後期,有陶土文化的時候,就已經有缸了,比如河南臨汝出土的鹳魚石斧彩陶缸。缸這個字出現得也很早,《史記·貨殖列傳》裡就明确記載過這個字。

之是以有宋朝之前究竟有沒有大口徑缸這個争論,跟馬爺對“司馬光砸缸”提出疑問有關。

很顯然“司馬光砸缸”是一個文學語言,目的是為了押韻。因為《宋史》裡明确記載的是“司馬光砸甕”。

群兒戲于庭,一兒登甕,足跌沒水中,衆皆棄去,光持石擊甕破之,水迸,兒得活。

實際上這也解釋了,為什麼小孩掉進去之後,不從缸口趴出來,而要把缸砸了。畢竟缸是開口的,而且缸口是缸體最開闊的地方,理論上更友善爬出來,小孩掉進缸裡,水有浮力,是很容易扒住缸口的,基本上不太可能造成生命危險。

但是甕就是友善了解了,因為甕口是收口的,小孩掉進去,那是真危險,由于緊張害怕甕口那麼小,進去容易,出來難。加之甕中有水,必須當機立斷,砸破甕壁,才能救出來。

是以“司馬光砸缸”肯定是錯誤的。但宋朝那會有沒有大口徑的缸呢?馬爺也說了,至少宋朝以前沒有大口徑缸的文物被發現。

原創首發,歡迎關注或吐槽