1928年6月4日淩晨5點30分,中華民國陸海軍大元帥、奉系軍閥首領張作霖乘坐的專列經過京奉、南滿鐵路交叉處的三洞橋時,火車被日本關東軍預埋炸藥炸毀,張作霖被炸成重傷,送回沈陽後,于當日死去。東北局勢此時内有關東軍觊觎,外有北伐軍虎視,稍有不慎就會陷入亂局,斷送張作霖的半生心血。而此時被張作霖寄希望繼承大統的張學良尚在北京,留守沈陽的奉系高層鑒于局勢複雜,決定秘不發喪,等候張學良歸來。

突逢大變,張學良倒是沒有驚慌失措,仔細、冷靜思考後,他沒有立即傳回沈陽,而是繼續和楊宇霆在北京安排奉軍回撤。直至一周後的6月11日,張學良才剃去頭發,穿上士兵的灰色軍裝,搭乘火車秘密出關。

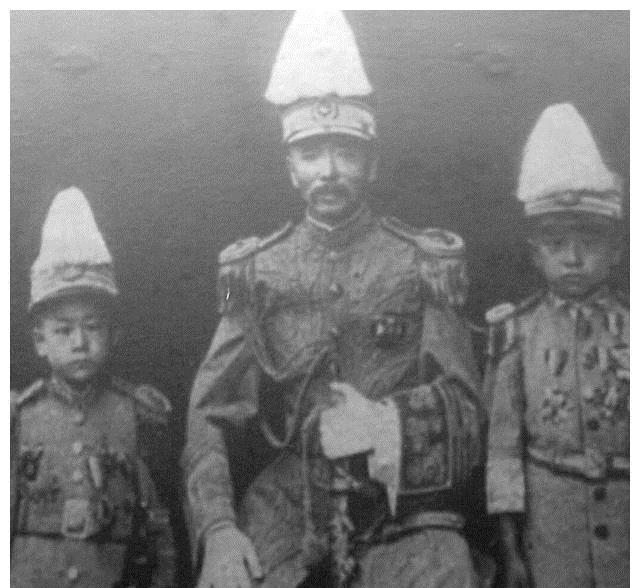

6月19日,張學良一回到沈陽帥府,就仿照張作霖的筆迹代簽遺囑:“餘不幸歸途遇險,今病勢已笃,殆朝暮人間矣……今以奉天重任付之學良,望汝善為料理……”借着這個遺囑,張學良宣誓就任奉天省軍務督辦,拿下東三省中最重要的一個省份大權。

當時東北的勢力分為三股,張學良以陸大、講武堂畢業生為嫡系的“土派”,掌握着奉軍中最精銳的第三、四方面軍;張作霖的把兄弟張作相為首的“舊派”,掌握第五方面軍兵權;以參謀長楊宇霆為核心的“洋派”。這其中以張學良的實力最為雄厚,楊宇霆兵權有限,實力最弱。由誰來繼承張作霖留下的位子,是擺在奉系面前的一個難題。

張學良經過權衡,與幕僚商議後,決定推舉張作相。誰知他竟然對這“東北王”的位子竟堅辭不受,要求改選張學良。原來張作相為人寬厚,資曆老、功勞大,雖然在奉系軍閥中深孚衆望,卻頗有自知之明。他知道自己才能有限,不足以應付東北的險惡局勢,害怕上台後應對失措,被人拱下台去,這樣反倒弄巧成拙;另一方面他也知道張學良自身實力雄厚,未必肯臣服于他。

張學良擁戴張作相有很大一部分原因是形勢所迫,并不是完全真心實意,見張作相堅辭不受,便順水推舟,坐上了總司令的寶座。楊宇霆正在關内布置奉軍後撤,見到張學良、張作相聯合起來,隻好釋出通電宣布擁護張學良。但事實上,楊宇霆并不甘心,曾兩次在灤州密會白崇禧,希望後者幫他取代張學良。

張學良接任東三省保安總司令後,立即面臨一個頭疼的問題。關外,日軍欲壑難填,觊觎東北全境已久;關内,北伐軍節節推進,志在統一全國,壓迫東北服從國民政府指令。無論日本,還是國府,都不會再讓奉系自主一方;怎樣選擇事關奉系前途命運。

日本人和張學良有殺父之仇,而且日本在東北的欲望也越來越難以滿足,即使他想維持目前關系恐怕日本人也不會答應,而且投靠日本,還會背上賣國的罵名。思前想後,張學良決定歸附南京,拿國府做“擋箭牌”,代替自己處理對日交涉。

東北易幟勢必侵犯日本利益,日本方面極力反對并不斷施壓,但由于國民政府和奉系立場堅決,且有英、美等國施壓,日本被迫在東北問題上讓步,改變原先不惜武力幹涉,也要阻止中國統一的立場,稱東北易幟為“中國内政問題”。除日本外,奉系内部的楊宇霆、袁金铠等人也反對易幟,但随着事情發展,楊宇霆等人的反對也找不到充足理由,最後隻好偃旗息鼓。

1928年12月29日,東北全境降下五色旗,改懸青天白日滿地紅旗,意味着北洋政府徹底覆滅,國民政府實作全國統一。

外部壓力暫時緩解,但是内部沖突卻愈發尖銳,張學良要想成為真正的東北王,還有楊宇霆這道坎需要跨過去。東北易幟時,楊宇霆最初極力反對,與張學良心生嫌隙。楊宇霆是個煙酒不沾,沒有嗜好的正統軍人,一生自負好勝,對張學良他俨然以保護人的身份自居,在張學良面前指手畫腳。另外還和黑龍江省長常蔭槐互相勾結,在東北重大問題上,企圖以元老身份左右政局,與張學良背道而馳。

對此忍無可忍的張學良決定對楊宇霆動手。1929年1月10日晚,楊、常逼迫張學良成立東北鐵路督辦公署,要他在任命常蔭槐為督辦的便箋上簽字。這一舉動,促使張學良痛下決心,将楊、常處決于“老虎廳”。但楊宇霆畢竟在其父主政時期一直是東北的重臣,據說張學良在下令前一直猶豫不決,三次擲銀元問蔔後才下了殺楊的決心。

楊宇霆、常蔭槐兩人被殺,張學良才真正成為新一代“東北王”。1930年5月,中原大戰爆發,乘雙方打得精疲力竭之際,張學良通電呼籲“各方即日罷兵以纾民困”、“靜候(南京)中央措置”,奉軍趁機再度入關。10月9日,張學良在沈陽就任全國陸海空軍副司令之職,一躍成為手握東北、華北地盤的全國二号人物。