東漢末年,“黃巾之亂”和“董卓之亂”将這個在風雨飄搖中的東漢王朝徹底擊垮了,早前由于“州刺史領兵制度”的負面影響,盤踞在各地的野心家開始逐鹿中原,霎那間東漢王朝呈四分五裂的狀态。

公元200年,曹操在“官渡之戰”中擊敗了中原地區最強大的軍閥袁紹,并開始逐漸統一中國北方。

我們從曆史的角度來看,曹操的成功不是偶然性的,而是必然性,我們從他和袁紹的一段對話就可以看出兩人的差距:當有人問他二人以何手段平定天下之時,袁紹說的是以青、冀、幽、并為基礎再圖謀進取天下;而曹操提出的是廣攬天下英才為己所用,并以此進取天下。

正是由于重視人才才可以成就一番功業,而這也正是曹操的魅力所在:唯才是舉。在曹操逐鹿中原的過程當中,我們可以看到曹操“唯才是舉”的用人特點:

不計私恩:曹操手下的很多人都曾經是曹操的敵人,張遼是呂布的部下,張郃是袁紹的手下,陳琳還曾經發檄文罵過曹操的先祖,張繡和他有殺子之仇。可是曹操對于這些人都是既往不咎,“士為知己者死”的理念讓這些曾經的敵人死心塌地的為曹操效命。不問出身:在那個看重出身的年代有些出身卑微的人限制了他們進取的道路,曹操本身出身也并不好,故而對于士人的出身他也并不看重,你會發現曹操手下的團體有各色人群,荀彧、鐘繇是豪門代表,樂進是行伍出身,曹仁等人是宗室代表。各種各樣的人才彙聚在一起形成了一鍋“大雜燴”,而這些人群成為了曹操問鼎天下的關鍵所在。

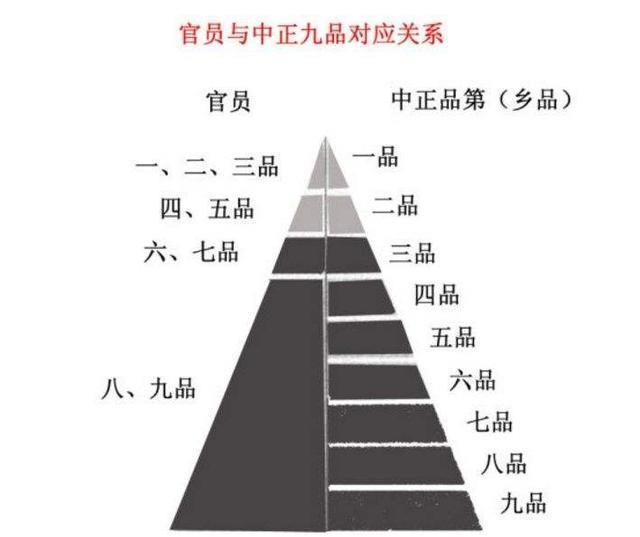

然而當曹丕繼位之後,曹操的這種用人方針并沒有為曹丕所采納,他接受了陳群的意見,在原有漢代“察舉制”的基礎上衍生出了“九品中正制”,而這套官制也是之後魏晉南北朝的主要選官制度。直到“科舉制”的到來才最終所廢除,那麼何以曹丕要做出如此大的改變?

形勢需要,“唯才是舉”已經不适用于曹丕時代

曹操提出“唯才是舉”選用人才的制度的确幫助曹操奠定了曹魏強盛的基礎,這和曹操自身的用人理念也是不無關系的,他主張:“亂世用人才行大于德行,治世才是德行大于才行”。

然而到了曹丕繼位時期形勢已經發生了變化:曹操時期的主要任務是争霸,故而對于人才的品行可以睜一隻眼閉一隻眼;而到曹丕時三國鼎立的局面已經形成,彼此之間的戰亂已經開始不再像東漢末年那樣頻繁了,是以此時的他的任務是迅速穩定局勢,而為了國家長遠考慮他也必須拿出一套适用于時代的選拔機制。

然而從實際角度去考慮,我們會發現“唯才是舉”實在是不适用于那個政局已經逐漸穩定的曹丕時期:

“唯才是舉”的确為曹魏招攬了一大批人才,可是這其中也夾雜了太多德行有虧的人在其中,比如郭嘉、賈诩、許攸等人或多或少都有各種毛病夾在在其中。讓一些德行有虧的人去教化百姓要“孝順長輩,忠君愛國,廉潔奉公”?這樣子不就等于是自相打臉的舉動嗎,是以從這點上去考慮這套選拔制度不利于教化黎民百姓。“唯才是舉”的确為曹魏招攬了一大批的人才,可是卻也帶來了無盡的麻煩,這批德行有虧的人太重功利性:比如官渡之戰之時就有大量的曹操集團賬下的人私通袁紹;而同樣的也有大量的官員有許多不法行為,比如曹氏家族的曹洪每次出征都有劫掠行為。作為君主能允許下屬吃裡扒外嗎?作為天子其更要對百姓負責,而曹洪等人的行為無異于将百姓逼到其對立面,這對于自己的統治而言是一樁好事嗎?是以基于形勢需要,曹丕必須在曹操“唯才是舉”的制度上進行改變。當國家逐漸走向穩定之後,對于人才品行的要求是必要的,因為他有利于對黎明的教化。

而“九品中正制”在其創立初期對于人才看重的首要因素就是品行,其次才是家世、才華等方面,不過後面為何會偏離軌道就是另外的事了,在這就不做過多的叙述了。

統治需要:對世家的妥協

曹操利用“唯才是舉”除了有選拔人才的作用之外,還有一個作用也是極為明顯的,那就是利用了寒門庶子對抗世家豪門來維護自己的統治,從這點上來說曹操是成功的,颍川荀氏、弘農楊氏以及清河崔氏等世家都遭到了不同程度的打擊。

當然曹操的這種打擊不是絕對的,我們可以看到他打擊的那些世家豪門都是反對其稱魏王的,換句話說他打擊的都是心中還存有漢室的。而對于那些支援他的世家豪門其采取的也是一種拉攏和妥協的方式,故而要說曹操“唯才是舉,不看出身”這句話有時候也不盡然,很大程度上他也需要靠世家的支援來幫助其鋪平道路。

是以曹丕繼位後采取的還是他父親的辦法,以拉攏的方式來換取世家豪門對他的支援。不過與其父的手段相比,曹丕的手段的确是過于單一,曹操對世家是“蘿蔔加大棒”,即拉攏和打壓雙管齊下,而曹丕隻是一味地妥協,當然曹丕的妥協也和時局有關:

首先從能力上來說,他不如其父曹操的雄才大略,曹操可以利用寒門庶子、曹氏宗親等勢力把豪門壓制得死死的。可是其本人沒有任何的力量可以依靠,相反他本人也是在司馬氏等衆多世家的幫助之下才擊敗了曹植,故而對于世家其本人也是格外的信任。其次曹魏的江山是曹操打下來的,曹丕說白了隻是撿現成的,故而他也沒有任何的聲望可以順利地完成禅代之路,故而他隻能依靠世家豪門的力量來順利地完成禅代之路。是以這與其說是妥協,倒不如說是一場交易:世家豪門幫助曹丕取得了帝位的合法權;而曹丕則對世家豪門高官厚祿以許之。

故而在漢代“察舉制”的基礎上有了“門第”這一項,其直接決定了其子孫後代的榮華富貴;而寒門貴子難以再有出頭之日。

平心而論,這項制度的實行不知是好是壞:好處在于他可以短時間内幫助統治者穩定局勢;不過其背後的負面效應可是遠遠大于正面效應。

教育環境導緻:寒門難出貴子

今時今日的我們是否也常常會聽到這句話:“寒門難出貴子”,這句話背後的意義并非是寒門學子不夠努力,而是教育環境所導緻的這一系列問題。

東漢中後期,由于外戚幹政、宦官亂政等一系列問題導緻朝綱日益敗壞,故而對于太學的建設暫時顧不上了。而“黃巾之亂”之後,中原各地遍地狼煙,官家所修的太學則是更加的混亂,我們從世家角度可以看到太學出身的士子并未培養出真正意義上的大才,魏晉之際真正從太學脫穎而出的大才堪稱是寥寥無幾。

相反的,那些“四世三公”的高門大戶由于家學淵源以及深厚的藏書可以為他們提供各種知識儲備。在那個時代,書真的是非常值錢的東西,“書中自有黃金屋,書中自有顔如玉”可以充分地形容書籍在那個時代的價值。

而擁有如此先天性條件的世家子弟反而比太學更容易培養出人才,比如鐘繇之子鐘會,司馬懿之子司馬兄弟,夏侯尚之中夏侯玄等等都可以做出有利的證明。

是以在那個時代,真正的人才大多的确是從世家子弟之中脫穎而出的,寒門難出貴子不單單是因為“九品中正制”的局限性,更主要的是因為兩者所受的教育程度有所不同。

而國家為了達到招攬人才的計劃其隻有和世家合作,從世家的優秀子弟之中挑選青年才俊來為國家提供服務,這不能說是他們的短視,而是曆史的必然性。

然而“九品中正制”的實行對于皇權的沖擊無疑是巨大的,我們從曆史的角度來看,世家門閥的存在正是阻礙魏晉南北朝各大政權加強中央集權的最大絆腳石,而到了東晉時期“王與馬共天下”的政治格局的出現可以說是“九品中正制”的必然産物。就算到了東晉後期,門閥士族開始進一步衰落,可是他們還是擁有左右時局的能力,糾其因緣便在于曹魏年間所實行的“九品中正制”。

舉報/回報

發表評論