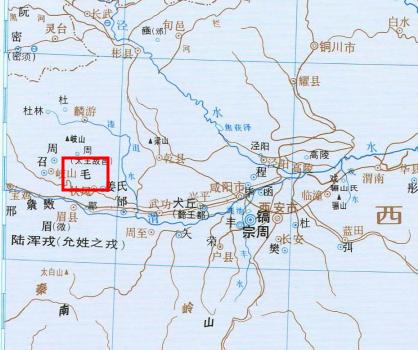

毛姓,出自姬姓,最早以國為氏。周武王滅商後,封弟弟叔鄭(文王第八子)于毛國(今陝西岐山、扶風一帶),世稱“毛公”。清道光年間在陝西岐山出土的西周晚期的青銅器班殷、毛伯敦、毛公鼎等,均是毛國的遺物。其中,“毛公鼎”為現存銘文最長的青銅器,銘文共497字,記述了周宣王告誡和褒獎其臣下毛公厝之事。這說明西周晚期陝西毛國還存在。毛公子孫在周朝世襲卿士,稱為“毛氏”。毛國滅亡後,舉族避難于河南荥陽地區。在毛伯鄭的後裔子孫中, 皆有以先祖爵号、封國之名為姓者,史稱“毛氏正宗”。漢族毛氏族人亦大多尊奉毛叔鄭為得姓始祖。

西周時毛國封地所在

還有一支漢族毛姓,亦出自姬姓,以封邑名為氏。周文王的第九子伯聃被封在毛邑(今河南宜陽縣東北一帶),世稱毛伯聃,為周成王的六卿之一,任司空。《通志・氏族略》中則記載,毛氏是“周文王之子毛伯明之所封,世為周卿士,食采于毛,子孫因以為氏”。

毛姓早期主要是在中國北方發展繁衍,但也開始向南方發展。早在春秋時期,毛氏家族由于發生内亂,就有徙居江南者。晉永嘉年間(307—313年),以毛寶為首的江北毛氏主系随同皇室南遷。毛氏一族自毛寶至毛璩,三代均為晉朝重要将領,堪稱将帥之家。毛寶長子毛穆之承襲父親的爵位,初任參軍一職,成為安西将軍庚翼的幕僚。東晉升平元年(357年),毛穆之被封為建安侯,食邑信安。但他戎馬一生,很少住在建安、信安,後病逝于巴東。毛穆之生六子,以次子毛璩最為知名。毛璩,字叔連,初為名臣謝安的幕僚,後官至益州刺史、征西将軍,戰死于四川,葬于今柯城區汪村鄉五湖村毛家田鋪。東晉安帝追封其為“歸鄉公”,食邑信安一千五百戶,其弟及子孫即以衢州為家,以毛璩為一世祖,世稱“三衢毛氏”。從此,毛氏在衢州繁衍後代,成為望族。毛璩生有四子,其中長子宏之、三子敏之遷于爛柯山生息,故俗稱衢州“柯山毛氏”。

衢州清漾毛氏族譜

五代十國時,三衢毛氏的十二世孫毛讓在南唐為官,官至工部尚書。其長子毛休同仕南唐,官至銀青光祿大夫、國子監祭酒兼殿中侍禦史。北宋初年,毛休出任江西吉州知州,并将父母迎養于吉州任上,不久入籍吉州龍城。毛讓由此成為江西吉水毛氏一世祖。

元末,吉水毛氏後裔毛太華為避兵禍,遷居雲南瀾滄衛(今雲南省麗江市永勝縣)。《韶山毛氏族譜》明确記載:“始祖太華公位下書載,元至正年間,避亂由江西吉州龍城遷雲南之瀾滄衛。娶育子八。明洪武十三年庚申攜長子清一、四子清四官楚,居湘鄉北門外绯紫橋。十餘年後,清一清四複蔔居湘潭三十九都,今之七都七甲韶山,開種鐵陂、烏圹、東圹等處,共田四百餘畝,編為民籍。”就是說雲南瀾滄衛是韶山毛氏始祖毛太華生活并留下後裔的地方。洪武十五年三月,征滇明軍進北勝,高氏内附,化幹戈為玉帛,應募就地從軍,成為明軍主力撤走後留守北勝的軍士之一。随後晉升為百戶,參與興建北勝州城。洪武十九年,毛太華率本百戶軍士在程海之南的鳳羽山麓屯墾,開拓永勝邊屯文化第一村,此地即以毛姓命名為毛家灣,成為永勝毛氏發祥地。後來毛太華率本百戶參加築瀾滄衛城并立下軍功。

洪武三十三年(1400)庚辰,毛太華攜妻和長子、四子奉調内遷;留下次子清二、三子清三在瀾滄衛繼承軍戶,成為永勝毛氏之始祖。毛太華回到内地,在湖南謀取官職,住湘鄉縣北門外绯紫橋。十餘年後,清一和清四兄弟遷居湘潭三十九都,編為民籍。其後清一定居韶山,清四定居鐵陂。毛太華被奉為韶山毛氏一世祖。

韶山毛氏家族在毛太華第七代孫時修族譜,定下派系為:“立顯榮朝士,文方遠際祥。祖恩贻澤遠,世代永承昌。”毛太華在韶山繁衍了十八代後,傳至毛恩普,毛恩普生子毛贻昌,毛贻昌生子毛澤東、毛澤銘(澤民)、毛澤覃。

由上可見,今天的韶山毛氏主要從衢州毛氏發展而來,與其他毛氏,構成今日江南毛氏的主系。

韶山毛澤東故居