封面新聞記者 張傑 實習生 李心月

梵高的畫作如同日光般耀眼璀璨,他的書信則如同銀月,悄聲訴說着這位偉大畫家颠沛流離的一生。提到梵高,人們第一個想到的除了他那些如夢境般瑰麗的畫作外,就是他那些“非正常”舉止,比如割耳朵。他的代表作一張割掉耳朵的自畫像讓人印象深刻,梵高為什麼割掉自己的耳朵?年僅37歲的他為什麼徹底放棄自己的生命?他是怎麼死的?梵高身上無數的未解之謎,或許可以在他的親筆信中找到答案。

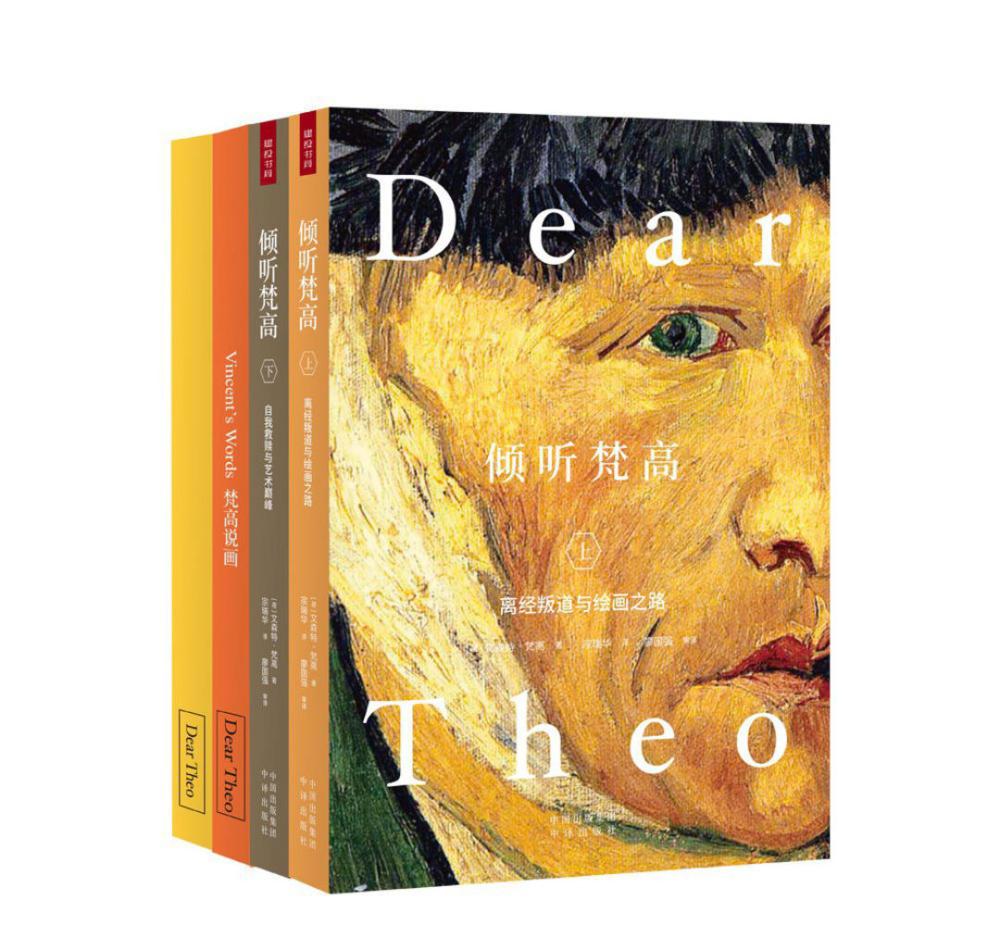

2021年3月,由中譯出版社出版的2021中文收藏版《傾聽梵高》叢書問世。該叢書以梵高的藝術生涯為主線,彙編了記錄梵高生活和藝術創作的代表性信件,保留了梵高和弟弟提奧之間的652封信。這個系列包括:《傾聽梵高(上)——離經叛道與繪畫之路》、《傾聽梵高(下)——自我救贖與藝術巅峰》、《梵高說畫》。上冊收錄了梵高與提奧在1873—1883 年間的通信,記錄了梵高早年的生活狀況和正式開啟繪畫生涯的經曆。下冊收錄了梵高與提奧在1883—1890 年間的通信,記錄了梵高不同時期的經典作品及其創作過程,并通過“荷蘭時期”“巴黎時期”“阿爾勒時期”“聖雷米時期”以及生命的最後階段即“奧維爾時期”将梵高的繪畫之路串聯起來,它們分别代表了梵高藝術生涯的起點、過渡期、求索期、風格形成期和創作巅峰期。

梵高在信中比較完整地記錄了自己的颠沛生活和心路曆程,通過梵高訴諸筆端的傾訴,我們可以真正了解這位在世人眼中“一事無成”的“窘迫者”是如何輾轉踏上繪畫之路,并通過超乎常人的勤勉去點燃自己的繪畫天賦的。從梵高的描述中,我們窺探到了他對藝術、人生的“炙熱”和“絕望”。而梵高的作品連同他的信件,也見證了一位天才藝術家的誕生和隕落。從1873年到1890年之間的通信,基本講述了梵高的一生,可謂一部梵高書信體的自傳。同時,這些信件是現如今我們了解梵高内心世界不可多得的重要史料。

天才的軌迹神秘而不可捉摸,不能隻是觀看,更需要聆聽

文森特·梵高,荷蘭後印象派畫家。代表作有《星月夜》《向日葵》《自畫像》等。他出生于荷蘭鄉村的新教牧師家庭,早年做過職員和商行經紀人,當過礦區傳教士, 最後投身于繪畫。他早期畫風寫實,主要是受到荷蘭傳統繪畫及法國寫實主義畫派的影響。1886年在巴黎結識印象派和新印象派畫家,在接觸到日本浮世繪作品後畫風巨變,畫作由早期的沉悶、昏暗變得簡潔、明亮和色彩強烈。1890年,梵高開槍自殺,結束了37年的生命。

這個生前被世人公認為是“酒鬼”“瘋子”“神經病”“loser”的人,其實他才是跑在那個時代前面的人,時代被他遠遠的抛在腦後。他的畫太過特立獨行,不符合當時的主流審美标準。但當時代跟上他的腳步時,他已經被淹沒在時光的流沙裡。擡頭仰望星空,會發現星星的熱烈、純粹和燃燒。看似再平常不過的向日葵,也可以迸發出生命的意義,感受出濃烈的情感。梵高——正是他靈魂的那團火照亮了世界。

“真正的藝術家都是強者,是超越已有美術範式、我行我素的個人至上者,他們是曆史的脊柱,一個世紀也就那麼幾個人。”藝術家楊佴旻在本書序言中談到,“多年前,當我閱讀過梵高,我說文森特不能隻是觀看,更需要聆聽,觀看太表淺了,天才的軌迹神秘而不可捉摸,隻用一雙眼睛是不夠的。”

被梵高畫作感動的人,都要領提奧的一份情

梵高和他的自畫像一樣,像是一個嚴肅不苟言笑的人。他的一生在後人眼中,就像是煙花一現,輝煌又充滿悲劇。他一生齲齲獨行,如果沒有提奧·梵高,他的弟弟兼經紀人,或許梵高早就崩潰了。正如著名作家、詩人、翻譯家餘光中所說:“天生梵高,把生命獻給藝術,又生西奧(提奧),把生命獻給哥哥。否則世上縱有梵高其人,必無梵高其畫,今日面對《向日葵》和《星光夜》(《星月夜》)的神奇燦亮,全世界感動的觀衆,都要領西奧(提奧)的一份情。”

提奧是梵高的“至親、知音和支柱”,梵高對提奧的依賴和信任,全都通過他的文字展現出來。他的内心純真熱烈,“絮絮叨叨”地對提奧訴說他内心的喜悅、困惑和難過,對生活的感悟和對藝術的了解。可以說,沒有提奧在物質和精神上的雙重支援,就沒有梵高畫作的誕生彙編了記錄梵高生活和藝術創作的代表性信件,更沒有一個有血有肉的、完整的、和我們想象中完全不一樣的梵高,展現在大衆面前。