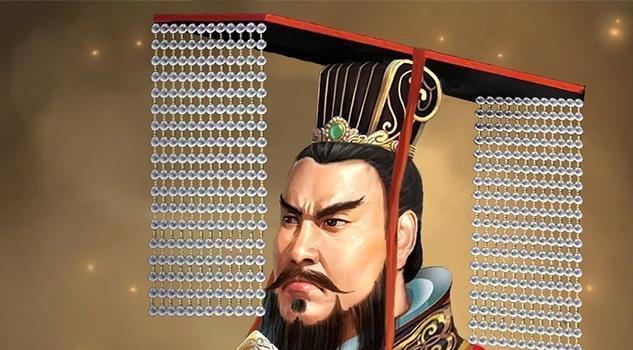

在我國古代曆史中,夏朝的君主稱“後”,商朝的君主稱“帝”,周朝的君主稱“王”。而秦朝統一六國以後,覺得自己“德兼三皇,功蓋五帝”稱王不足以彰顯他的功績。于是提取“皇”和“帝”将其合并,創作了“皇帝”的尊号,且自稱為“朕”。是以,秦始皇是我國古代曆史上第一個自稱皇帝的人。在秦朝之前,是沒有稱皇帝的。“皇帝”的尊号,是秦始皇自創的。秦朝滅亡以後,曆代君主就沿用了“皇帝”的稱号,直到清朝滅亡才消亡。

上古時期有“三皇五帝”,雖然說法不一,不過普遍認為“三皇”是指:“天皇(伏羲)、地皇(神農)、人皇(黃帝)”。“五帝”是指:“黃帝、颛顼、帝喾、堯、舜”。我們都知道,從黃帝到周朝國家是沒有統一的,諸侯國林立,尤其是周朝。諸侯互相攻伐數百年之久。公元前221年,秦王嬴政兼并了六國諸侯,統一了天下。秦王嬴政認為統一天下,是亘古未有的功績,甚至連三皇五帝也比不上他。如果不改變“王”的名号,就無以稱成功。于是讓李斯等文人商議帝号如何改變自己的稱号,以彰顯自己的“豐功偉績”。

根據司馬遷的《史記》記載:臣等謹與博士議曰:“‘古有天皇,有地皇,有泰皇,泰皇最貴。’臣等昧死上尊号,王為‘泰皇’。命為‘制’,令為‘诏’,天子自稱曰‘朕’。”王曰:“去‘泰’,著‘皇’,采上古‘帝’位号,号曰‘皇帝’。”

秦始皇讓大臣商議取一個響亮的帝王名号,衆大臣們商議後報告秦王說:上古有天皇、地皇、泰皇,泰皇最貴,可改“王”為“泰皇”皇帝的号令改為“诏”,天子自稱“朕”。嬴政深思熟慮,認為自己“德兼三皇,功蓋五帝”,決定去掉“泰皇”的“泰”字,采用“皇”、兼“帝”位号,合并稱為“皇帝”。嬴政就自稱“始皇帝”,後世就以此計數,二世三世至于萬世,傳之無窮。于是,皇帝的尊号保留了下來,直到清朝皇帝宣布退位才消亡。不過,後來袁世凱也想稱皇帝,隻是反封建反帝制已經深入人心,是以稱“皇帝”已經不得人心了。