《西山經》

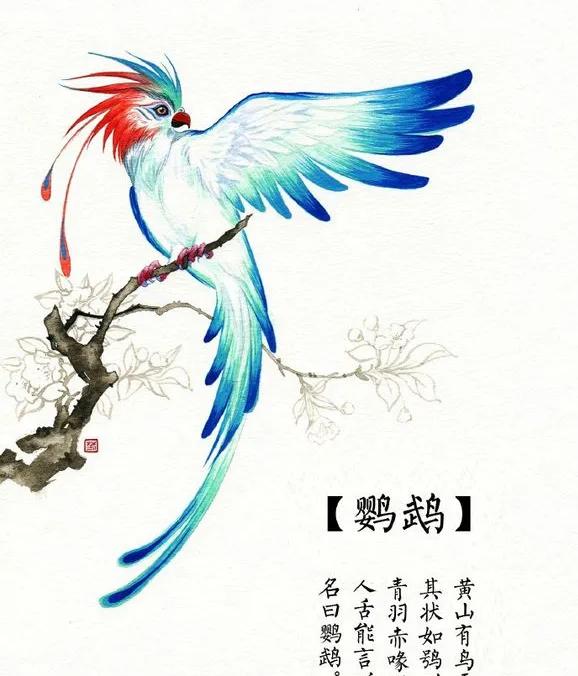

有鳥焉,其狀如鸮(xiāo),青羽赤喙,人舌能言,名曰鹦䳇。

翠山中生活着一種鳥,名叫鹦䳇,也就是鹦鹉。它的樣子像貓頭鷹,卻長着青色的羽毛和紅色的嘴,嘴裡面還有像人一樣的舌頭。它能學人說話,“鹦鹉學舌”這個成語就來源于此。

古人認為鹦䳇學舌就像是小孩跟母親學說話,是以鹦䳇這兩個字裡面有“嬰”“母”。也有人認為鹦䳇能說人話,是因為這種鳥的舌頭的構造像小孩的舌頭,是以能吐出字詞的發音;眨眼的時候,上下眼睑和人眨眼時一樣動,隻有這種鳥有這種特性。

印度流傳着一個“鹦鹉滅火”的故事。很久以前,深山裡住着一隻鹦鹉,還有很多其他的小動物。有一天,山裡的竹林起了大火,鳥獸們都驚恐萬分,到處逃竄,甚至有一些小動物被大火活活燒死了。

鹦鹉看到這種慘狀,十分着急。它想到水能滅火,便趕忙飛到山間小溪邊,用溪水浸透羽毛。等它飛回來,再擠出羽毛裡的水,灑到火上。雖然隻是杯水車薪,但鹦鹉毫不氣餒,一次又一次,取水滅火。

天帝問鹦鹉:"這麼大的火,憑你自己的力量,怎麼把它撲滅呢?”鹦鹉回答說:"這麼多動物都生活在竹林裡,一旦竹林被燒毀,它們就無家可歸了。再說,如果不把大火撲滅,還會有更多的動物被燒死。我的力量雖然很小,但堅持下去,一定能把火撲滅的。”

鹦鹉的行為最終感動了天帝,天帝招來了掌管雨水的天神,下了一場大雨,把火澆滅了。

鹦鹉能模仿人說話,古人相信它們有着人類一樣的靈魂,是以古人把它當作可以通往冥界的神靈之鳥。後來,鹦鹉又成了愛情和歡樂的象征,并出現在文藝作品中。