圍巾手套、暖氣毛毯、火鍋熱水……各種“保暖神器”是冬日标配,卻是我們身體“保溫”的配角。無論冬夏,我們體溫都維持在三十六七攝氏度。時光穿梭到億萬年前,恐龍保持體溫的方式和我們一樣嗎?近日,在中科院古脊椎動物與古人類研究所,副研究員趙祺向記者展示了一個裝滿恐龍骨組織切片的小盒,恐龍的“保溫秘籍”就在其中。

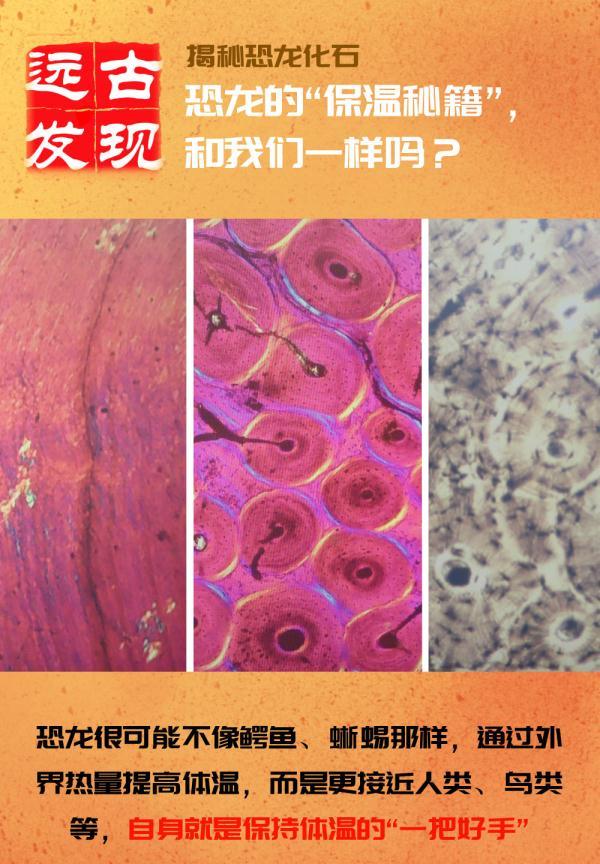

小型獸腳類恐龍骨組織切片。 新華社記者張曉潔 攝

趙祺介紹,将恐龍肢骨中段切片磨到約50微米厚度,透過顯微鏡就可以“解碼”其中的秘密。盡管恐龍被不少人昵稱為“大蜥蜴”,但相比蜥蜴、鳄魚等典型的爬行動物,恐龍骨組織中的一些結構卻意外地和人類更像。

趙祺向記者展示了恐龍、鳄魚和人類的骨組織結構圖。“這種‘小圓圈’我們稱之為次級骨機關,也叫哈弗斯系統,大型恐龍和人類的骨組織裡都有很多密集的‘小圓圈’,鳄魚卻沒有。”他解釋,哈弗斯系統代表更高的新陳代謝率。這幫助研究者判斷,恐龍很可能不像鳄魚、蜥蜴等外溫動物那樣依賴“外援”,通過外界熱量提高體溫,而是更接近内溫動物,如人類、鳥類等,自身就是保持體溫的“一把好手”,可以維持穩定的體溫。

左、中、右分别為鳄魚、植食性大型蜥腳類恐龍、人類的骨組織結構圖。中圖和右圖中“小圓圈”即為哈弗斯系統。新華社記者張曉潔 攝/制圖

通過同位素的方法,科學家估算出了一些恐龍的體溫。比如,泰坦巨龍的體溫是38攝氏度,竊蛋龍則是32攝氏度。趙祺介紹,通過分析竊蛋龍化石圍岩,科學家确認當時的環境溫度約為26攝氏度。“通常情況下,如果一個動物能把體溫穩定保持在比環境溫度高5攝氏度以上,就可被認為是一個比較典型的内溫動物。”趙祺說。

借助高于環境溫度的體溫,恐龍達成了一系列“成就”。“比如一些小型恐龍有孵蛋行為,這首先要求它們有較高的體溫。在南極洲發現的恐龍化石也表明,恐龍分布範圍廣泛,遠超大多分布在熱帶和亞熱帶地區的爬行類。”趙祺說。

高新陳代謝率也讓恐龍增添了别樣的“煩惱”。趙祺解釋,一般情況下,相同大小、相同體溫的内溫動物和外溫動物,前者消耗的能量是後者的6至10倍。這讓恐龍不得不花費大量時間進食。“有些大型植食性恐龍也許從醒來就開始吃吃吃。”趙祺說。

恐龍是内溫動物還是外溫動物不僅關乎恐龍自身,也是科學家研究脊椎動物演化的重要方面。“現今的鳥類由恐龍演化而來,它們和包括人類在内的哺乳動物的演化是兩條線,但最終都演化出了内溫動物。有趣的是,兩者的演化過程有很多相似之處,比如它們最初都通過巨型化來實作體溫的升高,但最終這些巨型化的動物都滅絕了。”趙祺說,真正演化出現在内溫動物的都是小型化的動物。它們有什麼“保溫”妙招?“小型的哺乳動物通過毛發保溫,一些小型恐龍則長有羽毛,通過羽毛保溫。”他說。

文字記者:張曉潔、張泉

視訊記者:張曉潔

策劃/編輯:金地

來源: 新華社