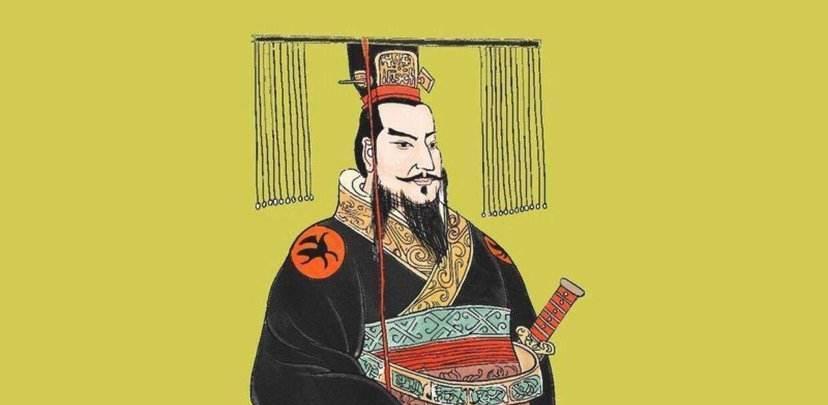

秦始皇是中國曆史上第一個建立了統一的王朝的君主。雖然他所建立的秦朝在他死後不久就迅速滅亡,但秦始皇嬴政還是在曆史上留下了濃墨重彩的一筆,秦朝這一個無比輝煌,卻又很快被付諸一炬的朝代,也引起了曆代文人騷客的感慨。

“秦人不暇自哀,而後人哀之。後人哀之而不鑒之,亦使後人而複哀後人也”。一一《過秦論》

衆所周知,在秦始皇去世後不久就爆發了轟轟烈烈的陳勝吳廣大澤鄉起義,緊接着各國貴族後裔紛紛起義,又有項羽劉邦等人起義,頓時函谷關以東之地,幾乎盡非秦朝所有,秦朝也就面臨了嚴重的統治危機。在秦始皇活着的時候,雖然劉邦說過“大丈夫當如是哉!”項羽說過,“彼可取而代之”但他們都是過過嘴瘾,沒有人真的帶人造反起義,這是為什麼呢?

首先,沖突沒激化到那個程度,而起義是個過程,需要很長的時間。

從皇帝瞎搗鼓到國家滅亡中間還有一個很長的過程,沖突是需要一點一點積累的,少的需要一兩年,多的就需要十幾年甚至幾十年。

秦始皇雖然是一個比較嚴苛的皇帝,但你不得不說他年輕的時候還不咋糊塗,沒咋幹多少壞事,到了晚年就貪圖榮華富貴,征發大量百姓去給他修宮殿修陵墓,還在邊疆搞了大量的工程建築,比如修建長城,雖然說現在說是利在千秋人類文明遺産啥的,但在當時确實是一個苦差事,不知道哭死了多少孟姜女。

本來秦始皇攻打六國的時候,無論是秦國的百姓還是六國的百姓,都盼着仗早點兒打了能早點兒過上安穩的生活,沒生活幾年秦始皇就又折騰起來。他們才發現秦始皇原來也不是多麼好的皇帝,那這樣總該考慮起義了。

可别忘了起義是一個具有滞後性的事件,從想法到實施還需要一個很長的過程,起義可不容易,從人力到武器,戰略戰術,啥子都得考慮好,這可是把腦袋拴在褲腰帶上的差事,不是去抽獎,抽不着還可以謝謝參與,下次再來。

我并不是說,秦始皇活着的時候一定沒人在暗中準備起義,但秦始皇他死的早,折騰完沒幾年就撒手歸西了,是以苦差事就落在兒子胡亥身上了,其實胡亥可能沒有那麼壞,隻是在一定程度上幫老爹背了鍋。

其次,秦始皇活着的時候,起義缺乏一定的物質條件。

秦始皇知道自己的統治不是特别穩固,就把六國的公子王孫都接到首都鹹陽附近集中管理。當時起義都需要找一個上司人,陳勝吳廣起義的時候不就謊稱是楚國大将項燕帶頭的嗎,後來項梁項羽起義還得找一個前楚懷王的孫子熊心去重操舊業,由放羊娃一躍晉升成了楚王,這就是領袖的作用。但當時這些人很多都被秦始皇關起來了,這就給很多人的起義的創業過程中帶來了找不到總經理的麻煩。

另外,秦始皇還把全國兵器都收了起來,鑄成了12個銅人,這明顯就是怕大家造反嘛。沒有領袖還可以假裝,沒有兵器總不能赤手空拳跟别人打吧,這是個很緻命的問題。到陳勝吳廣起義的時候,這個問題還是沒有得到很好的解決,他們“斬木為兵,揭竿而起”,說到寒碜點兒就是拿着棍子跟人家打,但當時的農業發展水準還可以,武器發展水準又不咋高,各種農具比如鋤頭啥的還是能湊合着用一用的,要再過個幾百年,又在拿着農具客串武器去進行起義,勝算就不大了。

最後,秦始皇嚴密的防範措施。

秦始皇有一個特點與後世的部分君主很像,就是愛出巡天下。秦始皇自己就曾經5次出巡,并死在了第5次出巡回都的路上。他的出巡根據陰陽家的說法,叫做厭勝,史記中就記載劉邦所居的東南有天子之氣,秦始皇就出巡東南來鎮壓。當然用正常思維考慮,秦始皇出巡天下,肯定就是為了檢查各地的治安情況,目的是穩定人心,并且把不安定因素扼殺于萌芽之中,不然在皇宮中呆着難道不好嗎?

此外,秦國的軍隊是天下非常雄武的,不然在當初如何滅掉6國,一統天下。秦國原本地處西郵,靠近蠻夷,民風淳樸,彪悍善戰,并且因為軍功爵制的制定,秦國軍隊中的士兵可以通過作戰來提升自己的爵位,這無疑大大提升了他們的作戰積極性,被稱為虎狼之師,隻是後來因為管理不善有逐漸腐化的趨勢。

在秦朝末年無兵可用的時候,秦二世胡亥還指令大将章邯放出了骊山中修建陵墓的30萬囚徒,率領着30萬囚徒出戰,可以說是被逼到了極點。可誰知這30萬囚徒竟然打敗了項梁的部隊,幹掉了項梁,嚴重打擊了起義軍的士氣,最後還是項羽用破釜沉舟之計,斷掉了自家士兵的退路,才把他們擊敗。由此看出秦國軍隊的戰鬥力真的是很強,貿然起義無異于以卵擊石。

此外,秦始皇還修建了寬敞的大路,比如直道,馳道等等。這些道路在和平時期可以提供友善的交通,友善物資的運輸和人員的往來,可一到了戰争時期這又是很要命的,秦朝的大軍可以有浩浩蕩蕩的開過來,迅速把還在萌芽中的起義部隊消滅。

其實在陳勝吳廣起義的時候,多虧了得到了當地的群衆和豪傑的支援,隊伍迅速擴大,并且有趙高這個混蛋一直謊報軍情,讓本就昏庸的秦二世不能做出正确的判斷。但起義還是失敗,繼之而起的項羽,劉邦等人經過長時間的作戰才徹底打垮了秦王朝,由此看出秦朝的實力一直是比較強大,這叫“百足之蟲,死而不僵”,隻是經過曆代皇帝的一直瞎搞,這座雄偉的大廈終于倒塌了。

(文/ 曆史漫談君 · 當歸)