1947年某天的湖北黃安七裡坪,鄉親們一如既往地辛勤勞作着,但此刻的村裡卻來了一位古怪的人,他左顧右盼,似在找什麼人,終于,他在一處破敗的草屋前停了下來,再三猶豫後,終于還是鼓起勇氣敲響了木門。

幾分鐘後,一位頭發斑白的老婦人緩緩開了門,見此來人,連忙問道:“長官,你找誰?”青年見狀,忽然“噗通”一聲跪倒在地,大聲喊道:“娘、娘,我是你們的兒子啊”,顯然,老婦人被眼前的情況吓了一跳,不敢置信地說:“長官,我的兒子早就死在了戰場上了。”

“娘,真的是我,我就是十八年前一聲不響跑去當兵的你們的不孝子鄭國仲啊!”一句話,讓年過花甲的老人徹底淚目,随後兩人緊緊相擁。這其中發生了什麼呢?接下來就讓我們一起回到那個錯亂的年代一探究竟。

此間少年,滿腔熱血,隻為報國

1913年湖北黃安七裡坪的老鄭家,迎來了一個新生命,這個孩子的到來,讓鄭家夫婦很是高興,但是高興之餘,不免又沮喪擔憂起來。在這樣一個動蕩的年代,養活一個孩子是多麼不容易,這大家都心知肚明,準确來說,孩子的成長基本全靠造化。

許是這男嬰也知道自己于父母而言究竟有多麼重要,在衣食難安的農村,竟也安然無恙地長大了。雖然家中貧苦,無法讓孩子上學,但父母還是對他寄予厚望,特此為他取名鄭國仲。

從小,跟随父母在田間奔跑的鄭國仲就明白父母的不易,是以,年紀尚小的他,很早就已經有了賺錢養家糊口的想法,他如是想,亦如是做。1923年,年僅十歲的鄭國仲便跑到了裁縫鋪裡當起了學徒。

在這裡,收入雖然微薄,但年幼的鄭國仲也仍舊樂在其中。很快,鄭國仲憑借着自己聰明的頭腦和靈動的雙手,就已經将裁縫的技術銘記于心,幹起活來也是得心應手。

原本以為一家人的幸福生活就要從此開始了,可是,他卻忘了在這樣一個吃了上頓沒了下頓的年代,尋常百姓人家,又有幾個拿得出錢來裁制衣裳?

于是,滿心雀躍的鄭國仲很快就被殘酷的現實打敗,便又回到了那個貧窮落後的村子。回去後,終日就過着面朝黃土背朝天的生活,忙碌整日而收獲甚少,“力盡不知熱,但惜夏日長”便是最為真實的農村寫照。

枯燥乏味的日子一直持續着,直到1927年11月的這天,一件不尋常的事将甯靜打破。這日,黃麻起義在湖北取勝的消息迅速在各個地方傳開來,14歲的鄭國仲初次聽到了“紅軍”這個詞,也從大人們談論中的三言兩語中簡略的知道了有關紅軍的事迹,于是年紀尚小的他便萌生出了參軍的想法,可是鄭家父母并不同意兒子的請求,即使他們再“無知”,也知道那是個“苦命活”,一不小心就有去無回,兩人隻有這一個孩子,又怎會讓他去冒這個險。于是,此事便就此擱淺。

兩年後,事态迎來了轉機。此時正在地裡幹活的鄭國仲聽聞紅軍正巧在當地征兵,于是他便急忙扔下鋤頭,去了征兵處。到達目的地後,鄭國仲又在一旁周旋了半天,待了解清楚紅軍狀況後,他便堅定地報了名。

看着眼前瘦弱的孩子,征兵員再三詢問,但鄭國仲每次的答案都是那堅定的一聲“是的,我願意加入紅軍隊伍”。出發前,隊伍允許大家臨行前再去探望家裡一次,但為了不讓父母再次反對,鄭國仲選擇了“沉默”。當然和他同行的還有十裡八鄉的一些小夥子,于是便讓他們代為傳話了,此招先斬後奏父母即便不願也已經再無他法。

槍林彈雨的洗禮,少年蛻變副司令

從堅定選擇加入紅軍的那一刻起,鄭國仲就知道此去必定荊棘叢生,艱難困苦。但殘酷的現實卻還是出乎他的意料,于是,少年每日便更加勤奮刻苦地訓練,任憑刺骨的大風如何吹着,磅礴大雨如何拍打在自己身上,少年連眼睛也不曾眨一下。終于,功夫不負有心人,少年練就了一副好體格,親自上了戰場,殺了一個又一個的敵人。

鄭國仲與戰友們一次次地沖鋒陷陣,赢得了很多場勝利,但同時也失去了很多戰友。蔣介石再三地挑起事端,讓鄭國仲越發堅定了共産黨的正确上司。他知道隻有共産黨才能帶領全國人民奔向更好的方向,也隻有共産黨才會真正在意廣大百姓的生活。而鄭國仲自己也早在入伍後不久就加入了我黨。

看着一路走來的戰友們逐漸離自己遠去,鄭國仲隻能将心中悲憤化作前進的動力,在戰場上為他們殺敵報仇。而他出色的表現一直以來也都被大家看在眼裡,幾年之内,他便從排長提升為了團長。

1935年,為了不讓蔣介石“川陝會剿”奸計得逞,鄭國仲奉命率領部隊清掃清蒼溪、儀隴地帶的障礙,以此確定中央紅軍順利渡過嘉陵江。此處敵軍嚴防布守了大量兵力,但鄭國仲卻憑借自己多年來的經驗,僅用一個團的兵力便将敵人盡數剿滅。長征時期,鄭國仲跟随着大部隊翻雪山、過草地,終于熬過了二萬五千裡長征,無數個煎熬的日夜,長征路上留下了一具具忠骨,他們并沒有像鄭國仲一樣幸運,而是永遠“沉睡”在了沼澤地和雪山上。

1940年,時任129師385旅769團團長的鄭國仲在團和十四團獅腦山戰鬥中,浴血奮戰了七天七夜,最終取得“百團大戰”第一階段性的全面勝利,立下大功。八路軍總部曾為此連續四天釋出《捷報》,且總部首長和129師師長均予以了高度評價。彭德懷總司令在百團大戰第一階段總結工作中還特此提出表揚:“守衛獅腦山的部隊英勇頑強”,可見,這是一支英勇神武的部隊。

後來,白晉戰役中,769團負責攻打南關,深知我方所處的不利地位,鄭國仲便來了一場智取:先從秦五坡和極子山下的兩個碉堡悄悄潛入,在鎮上埋伏起來,然後給敵人來個出其不意的突擊。最終,四百餘名日僞軍被殲滅。

1942年5月,日軍突襲我方,恰逢我軍戰前兵力空虛,鄭國仲臨危受命率領679團趕赴前線。敵人來勢洶洶,且經久不衰,為了儲存實力,彭德懷與左權将敵前指揮所轉移,但在轉移過程中左權卻不幸中彈身亡,負責打掩護的鄭國仲得知此事後,自責不已,左權的不幸離世成了鄭國仲心中永遠的傷痛。

1946年,晉冀魯豫野戰軍3縱出擊隴海,鄭國仲時任第三縱隊的副司令。

少小離家“老”大回

1947年,3縱作為劉鄧大軍的左路軍,也跟随劉伯承、鄧小平挺進了大别山。一路作戰,軍隊還是來到了黃安一帶。如此故地,離家18載,叫人怎能不思鄉?

在得知鄭國仲的情況後,劉鄧二人特此準許了他回鄉探親。得到應許後,鄭國仲懷着激動的心情便快馬加鞭趕了回去。可是當他再次回到了那個兒時記憶的住所時,父母的反應卻讓他潸然淚下。

這個自己魂牽夢繞的地方,化成灰他也記得。憑借着兒時的記憶,鄭國仲很快就找到了那個茅草屋,可是,看着近在眼前的房子,他卻遲疑了,他害怕年邁的父母早已不認識他,更害怕在自己離開的這些歲月裡,父母有個三長兩短……

他在心裡想了很多遍,最終還是鼓足勇氣,敲響了那扇木門。幾分鐘後,一位年過六旬的老婦人才緩緩開了門,看清來人後,老婦人趕忙問“長官,你找誰?”不料下一刻,眼前的男子卻噗通一聲跪在地上,連喊着“娘、娘……”,此情此景,着實吓壞了老人,趕忙拉他起來,并說道:長官,我的兒子早就死在戰場上了。鄭國仲趕忙解釋:娘,我就是你們那個“不争氣”的兒子鄭國仲。話音剛落,老人的淚水便流了下來。

門口的響動也驚動了屋内的鄭父,他出來一看,這正是自己“消失”了十八年的兒子啊,那模樣,雖然便了些,可是他還是一眼就認出來了,再顧不得什麼,老人上前去,三人便緊緊抱在了一起……

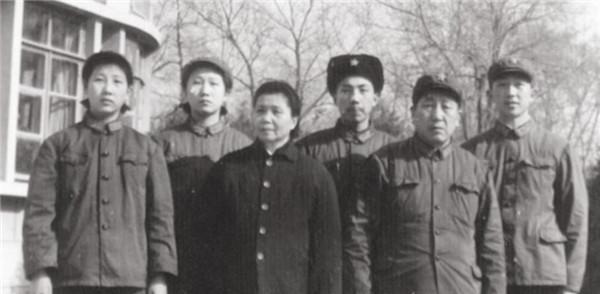

後來,新中國成立,鄭國仲曾先後擔任了青島基地第一副司令、海軍訓練基地司令員、海軍東艦隊司令員,以及海軍副司令。并且,在五五年的授銜儀式上,鄭國仲被授予少将銜,1988年授上将銜。

自從鄭國仲回了老家後,便一直将父母帶在身邊,畢竟父母都已年邁,需要人在身邊照料,而且自己虧欠他們的實在太多太多,是以無論自己去哪,身邊都會帶着二人。

小結

自古忠義難兩全,忠孝又何嘗不是呢?為人民服務的各行人員,誰人不是難以顧全兩方?如今的條件好了,但對于軍人、消防員等全心全意為人民服務的人來說,他們在為國為民奉獻之時,家庭問題仍舊難以顧及。

當然,我們也看到,國家和社會各界這些年來也都在努力解決這個問題,隻是這畢竟不是小問題,解決起來仍舊有些棘手,唯願此後,大家都能更近一步,讓這些英雄的家人在生活的方方面面都能得到最大的保障吧。

圖檔來源于網絡,如有侵權,聯系删除!