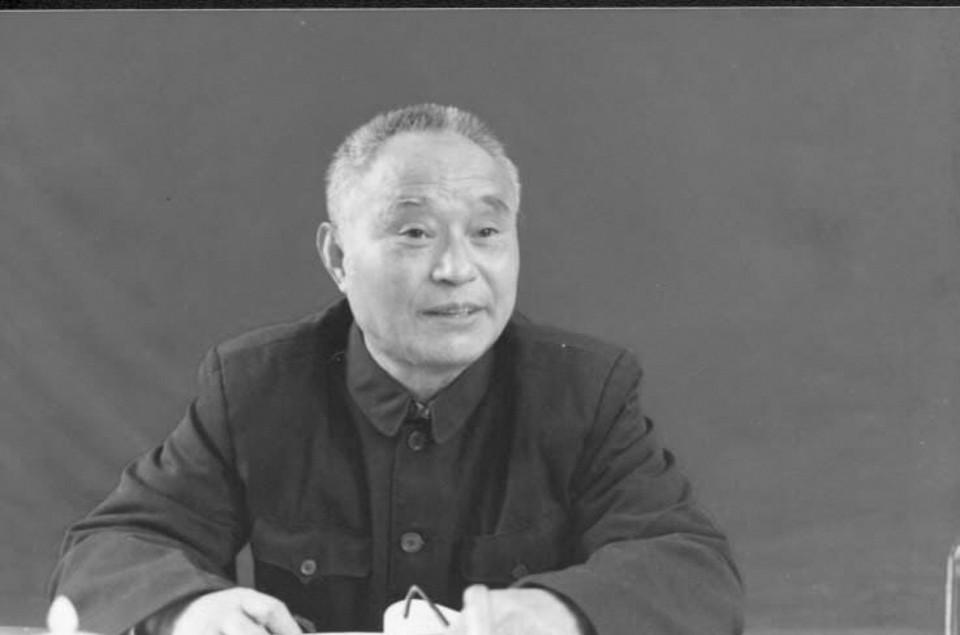

著名文史學者周本淳教授(1921-2002)。

如今是“巨著”湧現的年代,我說的“巨著”主要指書籍體積巨大而言。書本變得越來越厚,開本也越來越大。早年我在家裡打書架時手頭的藏書以32開本為主,隻有中華書局版的《全唐文》之類才是大16開,于是隻打了少量的寬架。沒想到近年來湧進我家的“巨著”越來越多,寬架嚴重不足,令我懊惱不已。有些“巨著”體量太大,我隻好委屈它們橫躺在書架上。我對“巨著”的态度是敬而遠之,即使是友人所贈者也是一視同仁。我愛讀的書大多是“小書”,隻有它們才能讓我手不釋卷。我甚至對某些好寫“巨著”的朋友心存腹诽:為何把書寫得那麼厚?難道一部著作的學術含量與其體積是成正比的?

我為什麼突然發此牢騷?隻因近日重讀周本淳先生的《讀常見書劄記》,頗多感慨。此書1990年由江蘇教育出版社出版,全書僅310頁,又是小32開本,是一本真正的“小書”。裝幀也極其樸素,灰藍色的封面,書名及作者與出版社之名都徑用仿宋或宋體。其實周先生本人就寫得一手好字,又與林散之等書法名家交往甚密,自題書名或求人題簽皆非難事。如此裝幀,當是力求簡樸之故。我當年是逛書店時偶然發現這本小書的,“讀常見書”本是我的人生宗旨,又看到是周先生所著,便立刻買下。因為此前周先生曾應程千帆先生之請負責修訂《全清詞·順康卷》的書稿,他逐字審閱多達700萬字的原稿,糾謬正訛甚多。我曾聽到程先生與周勳初先生談論其事,心想能入程、周二師法眼的學者,定是學問精深。從此這本小書便一直插在我的書架上,時時翻閱。我還曾向南大的研究所學生推薦此書,2006年春天,我在南大教學樓301教室為研究所學生講《杜詩研究》課,為了推斷“杜詩僞蘇注”何時出現而涉及胡仔《苕溪漁隐叢話》前集的成書年代,我說:“《苕溪漁隐叢話》前集前面有一個序,寫于紹興十八年,也就是1148年。……表面上看是這樣,我們在論述這一問題的時候,可以運用胡仔的這個序,它後面署的時間很清楚,就是1148年。可惜這條材料是不能用的。因為《苕溪漁隐叢話》的序雖然是1148年寫的,而他這部書是先寫序後寫書,他寫序的時候書還沒有寫好,是以這部書真正的成書時間要晚很多,已經到紹興三十一年或者三十二年,也就是1161年或1162年。這個研究成果是淮陰師範學院已故的周本淳教授做的。周本淳有一本書,叫《讀常見書劄記》,這是一本非常不起眼的小書,很薄,封面也很樸素,可能一般人都不大注意,可這本書裡有很好的見解。這位老先生做學問非常踏實,他一條一條地研究,他說這個《苕溪漁隐叢話》寫序在前,成書在後,我覺得這個結論完全可以成立。”這段話見于當年的講課錄音,後來一字未改地收進廣西師大出版社出版的拙著《杜甫詩歌講演錄》,是以現在得以引用。由此可證我對這本小書的推崇由來已久。

《讀常見書劄記》的《自序》中說:“顧亭林寫《日知錄》,強調要‘采銅于山’。拿今天的話說,就是要用第一手材料做根據,而鄙棄那種輾轉稗販拾人牙慧的投機取巧行為。我自慚孤陋寡聞,但卻奉顧亭林之言為圭臬。有時看到一些文章的論據,往往喜歡去找一找它的根源,在這個過程中也常常産生一些不同的看法。”話說得樸實無華,卻是自道甘苦的治學心得,也是對後生的入門指南。全書收文68篇,篇幅都是寥寥數頁,最短的如《謝客》《金埒銅山》甚至不足一頁,堪稱名副其實的短文。這些文章無論長短,都有自己獨到的見解,都有充足的文獻依據,确實是“采銅于山”的結果。例如《原名考略》以中唐劉肅《大唐新語》序中有《大唐世說新語》之稱,以及南宋汪藻《世說叙錄》中言及此書四種異題且稱“今以《世說新語》為正”等材料,作為劉知幾《史通·雜說》中“近者宋臨川王義慶著《世說新語》”一語的旁證,證明《世說新語》的書名并非後起,證論細密,足資參考。又如《并非僞作》駁斥清人李绂“僞作說”為“魯莽滅裂”,其撰寫時間在章培恒、王水照諸位名家的論文之前,堪稱孤明先發。周先生終生以教書為業,曾在南京一中及平橋中學教國文,又在南京師專及淮陰師院教中文,本書中某些文章以“古文備課随錄”或“教學拾零”為副标題,皆是其教學心得的結晶。不難想見,當年周先生在課堂裡把這些思考結果講給學生聽,師生之間産生拈花微笑的心靈交流,其教學效果遠勝于把教科書當成标準答案的照本宣科。

周先生的學術成果,以古籍校點最為重要。如《唐音癸簽》(上海古籍出版社,1981),《震川先生集》(上海古籍出版社,1985),《唐才子傳校正》(江蘇古籍出版社,1987),《小倉山房詩文集》(上海古籍出版社,1987),《詩話總龜》(人民文學出版社,1987),以及重訂《苕溪漁隐叢話》(人民文學出版社,1992)等,皆是優秀的古籍整理著作。南京師大的郁賢皓先生說:“一般人多認為點校常用的古籍是比較容易做的工作,不需要有多少發明,其實,這是非常錯誤的看法。應該指出,有的人正是在這種思想指導下從事古籍校點工作,結果出現大量的常識性錯誤,笑話百出。實踐證明,必須具備深厚的學術素養、淵博的知識和嚴肅認真的治學态度,才能從事點校古籍的工作。我最佩服本淳先生的就是在這一方面。”的确,經過周先生的精心點校,這些典籍得到準确的斷句和校勘,為讀者提供了極大的友善。此外,周先生在校點古籍的同時也對該書及其作者進行深入的研究,其成果即展現在一篇篇的前言中,例如《唐音癸簽》的撰者胡震亨,不但《明史》無傳,且無行狀志銘傳世。周先生在《前言》中廣征博引,鈎稽史料,才理清其家世與生平仕曆,并說清該書的成就及缺點。周先生将此書以及《震川先生集》《小倉山房詩文集》的前言收入本書,十分妥當,它們确是具有原創意義的學術論文。

周先生不但親自從事古籍校點,也關心業已出版的古籍校點著作,對發現的問題直抒己見,收入本書的《讀校随感錄》堪稱這方面的代表作。文中指出:“古人所謂點書,指校其誤字、正其音讀及斷其句讀而已。今日校點古籍,為友善初學,率加新式标點,專名号、引号等,對閱讀者使用愈便,對校點者要求愈高。稍有疏忽,動成謬誤。近年既多涉獵此類标點本古書,教學之餘,又複從事若幹校點工作。個中甘苦,略有會心。随筆劄錄,名之曰讀校随感錄,以就正于同好。”全文共分四節,分别從年代、地名、人名、句讀等方面列舉大量事例,既指明其錯誤,又分析其是以緻誤之原因。條分縷析,細入毫芒。有人誤以為此類文章枯燥乏味,其實不然。《北史·邢邵傳》雲:“(邢邵)有書甚多,而不甚雠校。見人校書,笑曰:‘何愚之甚!天下書至死讀不可遍,焉能始複校此。日思誤書,更是一适。’”“适”者,悅也,快也。為什麼“日思誤書”能成“一适”呢?因為發現舛誤與求得真相是同一件事情的兩個方面,是以“思誤書”的結果也即雠正文字,這當然會令人愉悅。清代校勘名家顧廣圻自号其齋曰“思适齋”,且稱:“思而有所不得,困于心,衡于慮,皇皇焉如索其所失而杳乎無睹,人恒笑其不自适,而非不适也,乃求其是以适也。思而得之,心為之加開,目為之加朗,豁然如啟幽室而明之,舉世之适,誠莫有适于此也。”我猜想當周先生在古籍中發現舛誤且想出緻誤之由時,肯定也有“莫有适于此也”之感。我雖缺乏“思适”的本領,但讀到《讀校随感錄》中所舉的某些例子,也會忍俊不禁。比如此條:“中華書局校點本《揮麈錄·後錄餘話》289頁:‘曾文肅十子,最鐘愛外祖空青公。有壽詞雲:“江南客家,有甯馨兒。三世文章稱大手,一門兄弟獨良眉。籍甚衆多。推千裡足。來自渥窪,池莫倚善。題鹦鹉,賦青山。須待健時歸,不似傲當時。”其後外祖果以詞翰名世,可謂父子為知己也。’中間壽詞标點不能卒讀,實則不過《雙調望江南》耳,當标為:‘江南客,家有甯馨兒。三世文章稱大手,一門兄弟獨良眉。籍甚衆多推。千裡足,來自渥窪池。莫倚善題鹦鹉賦,青山須待健時歸。不似傲當時。’合此二誤觀之,凡遇長短句,若不先明詞律,未宜驟下鉛黃也。”片言折獄,快刀斬麻,痛快淋漓,莫此為甚。如此趣味盎然的好文字,何枯燥之有!

周本淳《讀常見書劄記》。

除了《讀常見書劄記》之外,周先生還著有一本更小的“小書”《詩詞蒙語》,也是小32開本,且全書隻有240頁。但是讀者肯定不敢輕視此書,因為它被列入上海文藝出版社《故事會學者講壇系列》第二輯,該輯所收的其餘八種書是:賀麟《文化與人生》、朱自清《讀書指導》、顧颉剛《我與古史辨》、朱光潛《談文學》、羅繼祖《墨傭小記》、鄭振铎《西谛三記》、章太炎《國學略說》、夏丏尊葉聖陶《文章講話》。這些“小書”,哪一本不比當今某些厚如磚塊的“巨著”更有價值?閱讀周先生的“小書”,他的音容笑貌浮現眼前。予生雖晚,尚有幸與周先生在南大校園以及外地的學術會議上見過數面。記得他身軀健壯且步履矯健,不像一位常年伏案的學者。還記得他性格爽朗且言談坦率,不像一位飽經折磨的“右派”。周先生于1965年被下放至蘇北農村務農,後來又橫遭批鬥,但他作于1968年的《自嘲》一詩中說:“為牛為馬随呼應,是鬼是人自主張。偶放強顔争曲直,難遂衆口說雌黃。”如此耿直率性之人,方能著如此直言無隐之書。文如其人,豈虛言哉!

莫砺鋒