科普君

近日,僅西安市兒童醫院一家醫療機構,就連續接診了兩名被電熱毯燙傷的孩子。

其中一名一歲三個月的男童,因晚上睡覺時一直開着電熱毯,又沒穿尿不濕,結果導緻腰部、雙下肢均被二度燙傷。醫生分析,很可能是電熱毯線路有破損,對尿液進行了加熱,結果燙傷了孩子。

還有一名13歲的女孩,同樣是在熟睡中被電熱毯燙傷的。據悉,事發當晚,電熱毯一直開着恒溫模式,結果淩晨3點多,她就被孩子的呼喊聲驚醒,當時孩子的手腳已經被燙傷了。

電熱毯原本是用來暖被窩的,結果卻把人燙傷了,醫生說這叫低溫燙傷。當然不隻電熱毯,眼下正是大雪時節,天氣一天比一天冷,暖水袋、暖寶寶等等保暖神器又開始大顯身手了,一些體弱怕冷的朋友是一天也離不開它們。但随之而來的,就是各種低溫燙傷狀況頻發。

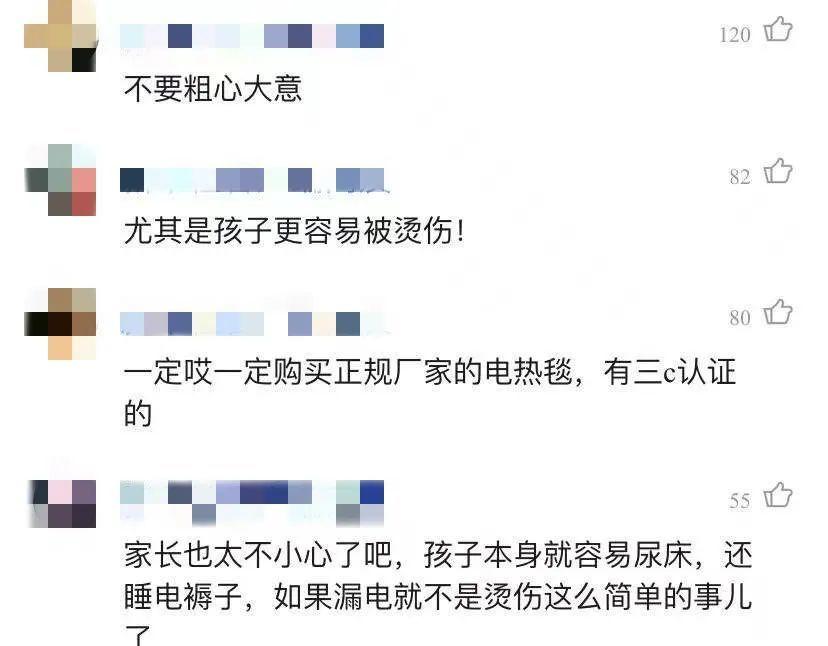

網友評論

究竟什麼是低溫燙傷?

它會對身體造成哪些傷害?

萬一被低溫燙傷了又該怎麼辦呢?

一起來了解

什麼是“低溫燙傷”?

究竟什麼是低溫燙傷呢?低溫燙傷是指身體接觸44~50℃的物體,超過30分鐘,造成的皮膚以及皮下各層組織的漸進性損害。由于低溫不會有明顯的疼痛感,是以即便皮膚已經受損了卻不容易察覺。

北京清華長庚醫院皮膚科主任 趙邑:低溫燙傷的時間很長很長,那也可能讓較深的組織也産生45℃以上的溫度,這樣的話也能造成比較深的損傷。越深的損傷,危害越大。因為我們大的血管,重要組織都在相對深層的組織裡邊,它的供血面積,累及範圍都會壞死,這樣的話損傷就比較大。

實驗檢測哪些取暖用品易使人“低溫燙傷”?

生活中哪些“取暖神器”容易造成低溫燙傷,我們常用的暖寶寶、暖水袋等等,是不是存在燙傷人的危險呢?

實驗表明:通過對幾款市面上常見的取暖裝置進行溫度檢測,發現暖寶寶溫度在50℃左右,充好電的電暖寶以及灌注開水的熱水袋,即使隔着針織套,溫度也在45℃以上,剛好都在低溫燙傷的溫度範圍中。

專家表示,要想防止低溫燙傷,可以先用手背測量一下取暖産品,如果手背覺得燙,基本就意味着溫度超過45℃了,一定不要直接長時間接觸皮膚。

冷天手腳為何更易被“低溫燙傷”?

專家表示,臨床中,很多患者低溫燙傷的部位都是在手腳處,而且天氣越冷,越容易中招。不少人明明隔着厚襪子、厚手套,還是被燙傷了。這究竟是怎麼回事呢?繼續來看實驗。

試驗員在寒冷的室外,把暖寶寶貼在手套的手背一側,此時手套内部溫度為41℃,然後試驗員戴上手套。10分鐘後,試驗員摘下手套,雖然他覺得手依舊很冷,但在皮膚鏡下,被暖寶寶覆寫的皮膚表層處,已經發生了輕微燙傷。

北京清華長庚醫院皮膚科主任 趙邑:手腳在比較冷的環境下,已經沒有那麼清楚的知覺了,這個時候你放上一個暖寶寶,反複熱冷交替,這種情況下,組織損傷是更容易發生的,組織發生損傷的速度更快。

冷熱交替中,略高于體溫就很容易造成燙傷,而且寒冷時手腳相比身體其他部位,更容易處于麻木狀态,很難感受到疼痛,是以長時間使用暖寶寶等還容易造成創傷的加深。是以專家建議,天氣寒冷的時候,暖寶寶最好不要貼在手腳處,如必須使用,每隔10分鐘左右,就要取下。

“低溫燙傷”真的比“高溫燙傷”傷害性低?

醫生表示,低溫燙傷同樣會出現皮膚灼痛、起泡、變色等症狀。但是很多人認為,既然是低溫燙傷,那傷害肯定不像被高溫燙傷那麼大。事實真的如此嗎?

中國科協“源新聞”專家庫成員、深圳大學第一附屬醫院燒傷科主任 吳軍:高溫的時候,人體往往有反應,一下子就收回來了。這種低溫燙傷,往往溫度比較偏低,但是又足以讓我們的組織細胞、蛋白質變相壞死,相當于這塊兒皮膚就燙死掉了,可以燙到真皮皮下組織,到了真皮層,如果面積稍微大一點,超過3厘米以上,往往就需要手術清創,甚至植皮。它實際上自己長不好,需要用手術刀把壞死的皮膚組織切掉。

發生“低溫燙傷”第一時間怎麼辦?

由于低溫燙傷沒有明顯疼痛感,皮膚受損不易察覺,是以被燙傷的人依然會長時間接觸熱源,這就使低溫造成的燙傷往往比高溫燙傷還嚴重。

那麼萬一發生了低溫燙傷,我們第一時間應該怎麼辦呢?

中國科協“源新聞”專家庫成員、深圳大學第一附屬醫院燒傷科主任 吳軍:如果自救,建議用冷水、自來水,不要用冰水,冰水會加重損傷的,就是自來水、室溫的水簡單沖洗。沖洗完以後用幹淨的布,把它包好了以後,一定要到醫院去看。千萬不要在家裡抹醬油,抹牙膏,還有鍋底灰,千萬不要去抹,容易引起感染,一定要到專科醫院去。

使用取暖産品一定記得定期檢查,

尤其老年人、孩子,

更需謹慎使用。

轉發提醒!

- End -

來源:青島日報、新華社用戶端、央視新聞用戶端