鼹鼠來啦

鼹鼠,在我國東北地區被叫作“地爬子”,在山東地區被叫作“地皮子”,這是一種晝伏夜出的動物,眼睛小小的,因為不能長時間在白天活動,是以又被稱為夜行者。

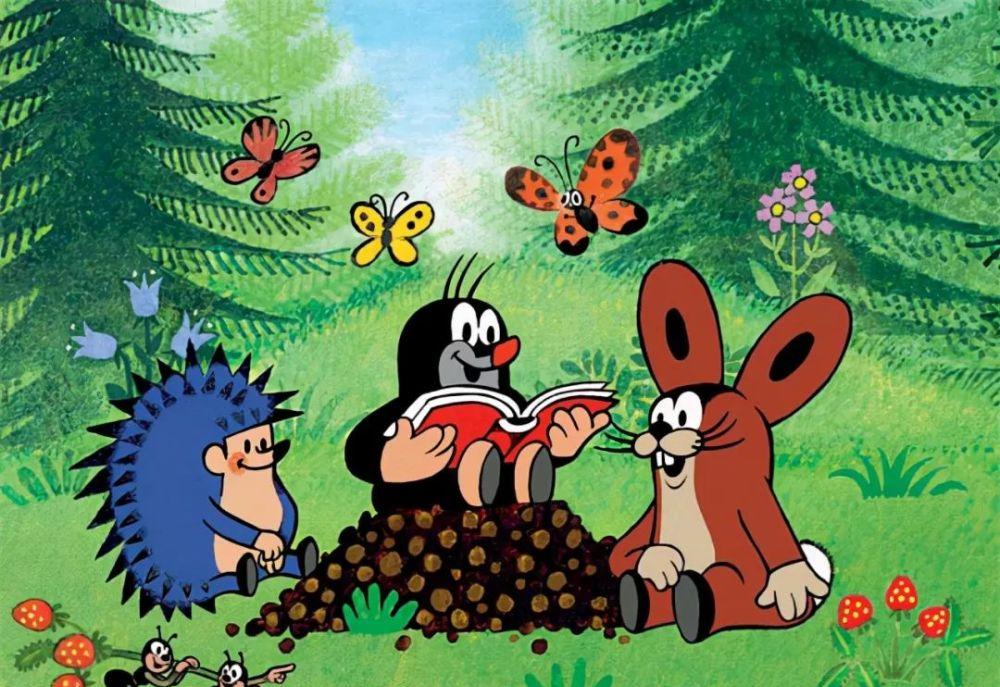

本來鼹鼠這種動物非常低調,并不怎麼出名,但在80年代90年代卻因為一部動畫而響徹神州大地,一度力壓小神龍俱樂部、七巧闆等節目,聲名鵲起震耳欲聾。

這部動畫的名字叫作《鼹鼠的故事》,是捷克斯洛伐克創作的,作者是米勒,1956年,米勒在散步時被一個鼹鼠洞絆倒,因而發現了這種奇怪可愛動物,大家都不太熟悉這種動物的情況下,米勒創作了一系列以鼹鼠為主角的動畫故事。

米勒創作的鼹鼠與真實的鼹鼠有很大差別,它們不但敢于在白天出現,甚至睜開了雙眼,擁有一種快樂向上的樂天派性格。

在某一集中,鼹鼠小哥鑽出洞洞,發現大地已經被冰雪覆寫,于是堆起了一個小雪人,給雪人戴上帽子、安上鼻子,鼹鼠與雪人手牽手在瑟瑟寒風中翩翩起舞。

鼹鼠的故事第一集叫《鼹鼠與褲子》,講的是鼹鼠想擁有一條有口袋的工裝褲,但卻不知道怎麼做,于是自己親手來種植亞麻、紡線、織布,最後做成了一條屬于自己的工裝褲。

為什麼鼹鼠要做褲子呢?因為當時捷克斯洛伐克除了工業發達以外,亞麻制造和加工也需要進行宣傳,于是米勒的動畫《鼹鼠的故事》就成為宣傳亞麻制造加工的不二利器。

《鼹鼠的故事》中的主角小鼹鼠不斷在生活中尋找樂趣,比如上面說過的雪人的故事,鼹鼠制造了一個雪人,教雪人滑雪、打雪仗,一起玩得不亦樂乎,就像是在講述一位與孩子玩耍的父親的故事。

鼹鼠的故事與《好兵帥克》

每一集鼹鼠的故事中都能發現生活中不容易被發現的樂趣,而引得小朋友們開懷大笑。

因為時刻保持開心就像是捷克斯洛伐克文學的代名詞,80年代還有一部捷克斯洛伐克連環畫《好兵帥克》,普通士兵的帥克在殘酷的戰争中始終保持開朗樂觀的心态,即使周圍已經是戰火頻頻,自己卻仍然能夠帶給他人歡樂,與《鼹鼠的故事》有着異曲同工之妙。

《鼹鼠的故事》用拟人的方法,與大家的生活緊密聯系在一起,比如雪人的故事中,最後太陽出來了,大雪被慢慢融化,而鼹鼠的雪人朋友也逐漸變成的一灘雪水,為了拯救自己的小朋友,鼹鼠打電話向急救中心求救。

最後,鼹鼠乘坐纜車将雪人送到了積雪不會融化的雪山山頂,小雪人再也不用擔心化成水了,雪人高興地站在山頂上,對鼹鼠手舞足蹈。

鼹鼠也開心地回到地洞裡。

正如前面所說的,米勒将鼹鼠比喻成一位父親,創造的雪人就是他的孩子,與孩子玩耍是一件開心的事,但孩子總要獨立生活,如果總是呆在父母身邊,就會融化消失,失去自我。

故事的最後意寓着每一個孩子都有屬于自己的領域,父母隻要在關鍵的時刻做好自己應該做的,這樣孩子才能開心成長。

《鼹鼠的故事》并沒有任何文字對白,無論你來自哪個國家都能完全看懂,就這樣,這部精彩的無字動畫,就在80年代成功闖入了80後們的腦中,陪伴我們走過了愉快的一段時光。

“我頭上長犄角~!犄角犄角犄角!我身後有尾巴!尾巴尾巴尾巴!誰也不知道,我有多少,秘密……”

可愛的80後們,你們還好嗎?