說起宋朝,在所有的封建王朝中,被目前曆史學家公然為最好的朝代。

好在哪裡?

首先,當然是士大夫民主政治,宋朝是所有封建王朝中唯一皇權與士大夫共治的朝代,士大夫對皇權确實起到了空前絕後的牽制和監督作用。其次是經濟的高度發達,煤、鐵全世界産量第一,人口過億,全國竟然有七八千個集市。第三,高度開放,海外貿易等等都有長足發展。

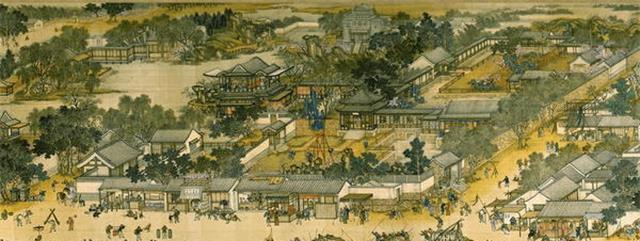

北宋畫家張擇端的《清明上河圖》就是北宋時期都城汴京當年繁榮的見證,号稱十大傳世名畫的《清明上河圖》以長卷形式,采用散點透視構圖法,生動記錄北宋京城開封的城市面貌和當時社會各階層人民的生活狀況。

在繁華的背後,卻有一組讓人意想不到的負面資料。

據曆史記載,縱觀兩宋320多年的曆史,竟然共發生了430多次農民起義,平均一年一次還有富餘,而且更為蹊跷的是,起義次數竟然南北宋對半平分。

一邊是說不盡的繁華,一邊是此起彼伏的起義。

到底是什麼原因發生這樣的情況?

其實原因很簡單,老百姓為啥起義?因為日子沒法過,試想想,能夠吃飽穿暖,誰願意提着腦袋鬧革命?

宋朝沒出過暴君,這點比秦朝、隋朝強多了。但是從宋太祖趙匡胤開始,隻有自己的難處,一場“杯酒釋兵權”的晚宴,可不光光解除了武将兵權那麼簡單。

在解除武将兵權的背後,其實是有無與倫比物質保障的。

這些保障是什麼?

就是土地,在中國農耕社會為主的封建王朝,有了土地就有了一切。

宋朝統治者為了安撫這些被解除兵權的武将,最好的辦法就是分封給他們大量的土地。

這些土地從哪裡來?全國的土地都是皇帝的,皇帝說給多少畝就給多少畝,完全無可厚非。

土地都給了達官顯貴,土地上的農民怎麼辦?老百姓隻能當佃農,完全看着地主的臉色過日子,一直生活在最底層,到處給人打工的農民完全成了豪強地主的奴隸。

宋太宗時期的王小波、李順起義,時間是公元992年,當時的四川連年大旱,可謂是赤地千裡,餓殍遍野,老百姓是度日如年。

就在這種情況下,“凡租調庸斂,悉佃客承之”。什麼意思?就是說,雖然你們沒有了土地,靠給地主老财打工過日子,可是遇到賦稅徭役之類出錢出力的活兒,還得有你們這些佃客承擔。

當然,理由是冠冕堂皇的,“位卑未敢忘憂國嗎”?這個時候讓老百姓實作自我價值,滿足愛國精神需求。

吃啞巴虧的老百姓自然對高官顯貴橫征暴斂、A錢腐敗充滿了怨恨。

王小波、李順上司的農民起義僅僅過了10天,就迅速發展到幾萬人。當起義軍攻下彭山縣也就是今天的彭州市後,憤怒的老百姓剖開縣令齊元振的肚子再填滿錢币,滿足了這位大貪官對金錢的強烈欲求。

可笑的是,齊元振之前還被宋太宗樹為全國廉政模範,多次号召全國的官吏向他學習。這宋太宗的“白内障”确實要好好治治了。

在宋太祖、宋太宗和宋仁宗三朝盛世,大小起義竟達到了上百次。

後來方臘起義,宋江起義算是比較有名頭的起義了。

統治者在“家天下”的利益驅使下,在社會中堅力量達官顯貴和老百姓之間,隻能取其一端,繁華背後是無數百姓的血汗澆注,這也是封建王朝始終跳不出“興衰率”的本質所在。