中國曆史上有很多姓氏,在《百家姓》中有記載的也有幾百個,今天我們要來說說曾姓。

曾氏家族曆史與輩分(上部)目前一般的姓氏大多起源自四千年前的周朝。許多姓氏雖然同字,但其中來源卻有很多種。有些更已無法确實地追查出來處。可是,曾姓卻是姓氏中來源清楚而純正的少數幾個。

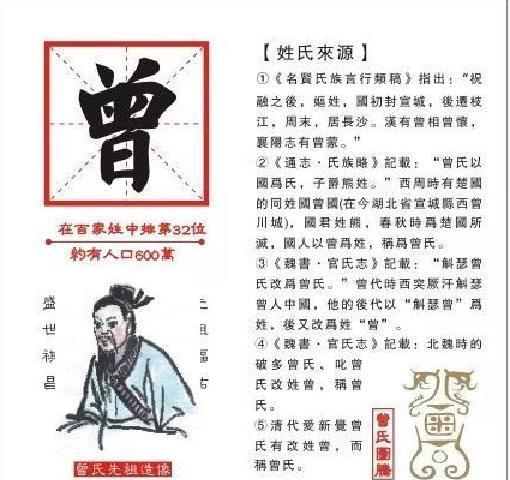

曾姓的來源:

曾姓長久以來,一脈傳自禹的後裔太子巫,名副其實的4000年前是一家,故有天下一曾無二曾的說法。

據有關史料查證,曾姓出自黃帝有熊氏。代神農氏治理天下。姓公孫。五傳至禹。別為姒姓。是以曾氏為夏禹的後裔。曾氏家族長久以來未曾有被外族或外姓冒姓的記錄。現在為曾姓的華人,都是一脈傳自聖君夏禹,名符其實的四千多年前就是一家。

曾姓出自姒姓,是古帝王大禹的後代。禹第四代孫夏王少康于公元前2079年中興夏朝後,封次子曲烈于鄫。公元前567年,鄫國被呂國所滅。太子巫逃至魯國,歎曰城邑已失,留邑何在。。便以國名鄫去邑成曾作為姓氏。

曾姓因為在魯國得姓,早期一直在魯國發展,既是現在的山東。西漢時開始遷居湖南,陝西,河北,山東等地。曾姓南遷始于漢末大約公元8年。當時,王莽篡漢。曾當西漢關内侯的曾子第十五世孫曾據祖,不恥為王莽當官。王莽因而要滅曾氏一族。

據祖便舉族自山東武城遷至江西廬陵,即現在的江西的吉安。現在的曾姓族人大多由此一脈相傳而來。

唐代末年,黃巢起義。公元880年,身為唐團練使與光州府刺使的曾延世,率家族,随王潮攻打福建,并于886年定居于晉江泉州城龍頭山而成為龍山派的始主。宋代時,一部分人從福建遷往廣東。清代1642年,福建人曾振賜移居台灣,成為第一個到達台灣的曾姓人,以後,就不斷有曾姓遷往台灣與南洋各地如新加坡,馬來亞,菲利賓等。

曾姓氏人口分布情況

中國曾姓人口2014年有770多萬,排在第31位。湖南是曾姓第一大省。四川是曾姓第三大省份,大約有30萬人,排在全省姓氏人口的50多名。

曾氏是一個古老姓氏,自宋朝至今1000年中曾姓人口的增長率是呈V形态勢。曾姓在人群中分布很廣,但不均衡,尤以四川、湖南、廣東、江西等省多此姓,上述四省曾姓人口約占中國漢族曾姓人口的66%。其次分布于福建、湖北、重慶、廣西、台灣、貴州。在湘贛粵閩大部、台灣、廣西東北,曾姓占當地人口的比例一般在1.28%以上,中心地區可達2.3%以上。中國形成了江南多曾姓、江北少曾姓的分布現狀。

中國曆史曾出現許多曾姓名人,如春秋時期孔門七十二賢之一曾子、北宋文學家曾鞏、晚清重臣曾國藩等。

曾姓的字輩排行:

字輩是輩分的代表字,中國古代每個家族的字輩譜是十分講究、嚴肅的,族譜中字輩譜往往是必不可少的内容。而且,到了清代,封建統治者還專門為曾顔孔孟四姓禦賜統一的名派。

曾姓輩分排列:希言公彥承弘(宏)聞貞尚胤(衍)興毓傳繼廣昭憲慶繁祥令德維垂佑欽紹念顯揚建道敦安定懋修肇彜常裕文煥景瑞永錫世緒昌曾姓字輩輩分就是家族中的世系次第關系,又稱輩、輩行。

康熙六十一年(1722年),曾姓第63派(派與傳、代、世同義)起使用聖祖仁帝所賜的3句、15字名派:宏聞貞尚衍,興毓傳繼廣,昭憲慶繁祥。後宣宗成皇帝續賜名派2句、10個字:令德維垂佑,欽紹念賢揚。

民國元年(1912年),中華民國剛建立時,大總統袁世凱(一說是孫中山,又說為孔子七十六代孫令贻所續)又為曾氏賜名派4句、20個字:建道敦安定,懋修肇彜常,蔚文煥景瑞,永錫世緒昌。曾氏家族在統一輩序之前,各地曾氏沒統一的輩序,龍山派語為:奎璧呈雲瑞,人文煥國華;召衡思繼武,鼎甲勵承家。一貫書紳永,千秋錫福遐;眙謀資燕翼,世業仰清嘉。

曾姓始祖

曾(Zēng)氏是軒轅黃帝的後代,夏禹王(禹姓姒氏)的六十三世孫。黃帝二十五子昌意為曾姓之祖,昌意生颛顼,颛顼生鲧,鲧生禹。堯命禹父親鲧治理水患,而鲧治水九年無效。舜繼承堯位後仍命鲧治水,結果勞民傷财而沒有消除水患,于是便殺鲧于羽山,舜并命鲧子禹繼續治水。禹受命後,為了治理水患從二十歲開始,曆時十三年,三過家門而不入,采用疏導的方法,終于消除了水患。

因獲得重大的曆史功績,舜讓禹繼位成為部落聯盟首領。後世尊稱為大禹。禹繼承舜位後制定了刑法嚴格懲罰違令者,因而勢力日益強大。時過多年後他因年老力衰,按當時禅讓制應讓東夷部落聯盟首領臯陶的兒子伯益做繼位人,因臯陶父子都幫助禹治水。但禹死後衆多部落聯盟的首領卻反對伯益而歸順禹的兒子啟。啟聯合各部落首領的勢力,殺掉伯益而建立了我國曆史上第一個奴隸制國家夏朝。

其建都于陽城,即今河南登封縣的東南部。啟生仲康,康生帝相,相生少康,少康封其次子曲烈為甑子爵,在甑(今山東臨沂市蒼山縣向城鎮)建立鄫國,為鄫國之始。古以封地為姓,曲烈便從此姓鄫。少康的這一房子孫所建的鄫國曆經夏、商、周三代,大約相襲了近兩千年,一直到春秋時代,即公元前567年才被莒國所滅。

這時候,懷着亡國之痛的太子巫出奔到鄰近的魯國,并在魯國做了官。其後代用原國名鄫為氏,後去邑旁,表示離開故城,稱曾氏,此為曾氏得姓之始。後人尊曲烈世子巫為曾氏第一世祖。從曲烈至巫改為曾姓,經曆54傳至巫,58傳至曾參。

曾參,俗稱曾子,字子輿,春秋末魯國南武城人(今山東省濟甯市嘉祥縣滿硐鄉南武山村,一說山東省臨沂市平邑縣魏莊鄉南武村)。生于周敬王丙申(十五)年(公元前505年)十月十二日,十六歲拜孔子為師。盡傳孔子之孝。提出:吾日三省吾身(《論語.學而》)的修養方法,認為忠恕是孔子一以貫之的思想,提出:慎終(慎重地辦理父母的喪事),追遠(虔誠地追念先祖),民德歸厚,犯而不校(計校)的主張。《大戴禮記》對其言行記載甚詳,相傳《大學》一書是他所著,後世尊為宗聖。目前曾姓均以宗聖公曾參作為自己的開派祖先。

宗聖公曾參是武城曾氏的開派祖先。曾參字子輿,巫的五世孫,生于東魯,移居武城,十六歲拜孔子為師。孔子的孫子孔汲(子思子)師從參公,又傳授給孟子。因之,曾參上承孔子之道,下啟思孟學派,對孔子的儒學學派思想既有繼承,又有發展和建樹。他的修齊治平的政治觀,省身、慎獨地修養觀,以孝為本的孝道觀影響中國兩千多年,至今仍具有及其寶貴的的社會意義和實用價值,是當今建立和諧社會的,豐富的思想道德營養。曾參與他的建樹,終于走進大儒殿堂,與孔子、孟子、顔子(顔回)、子思子比肩共稱為五大聖人。

好了今天的文章到這裡就結束了,喜歡曆史和房産知識的朋友,可以關注一下小甲,每天都會更新好文章哦^_^