抗美援朝進入第二階段後,美軍也學着志願軍修起了坑道,尤其是在上甘嶺戰役後,志願軍憑借坑道抵禦住了聯軍的瘋狂進攻,于是美軍也開始重視起坑道戰術,但志願軍在參觀了美軍修的坑道後,紛紛給出了差評。

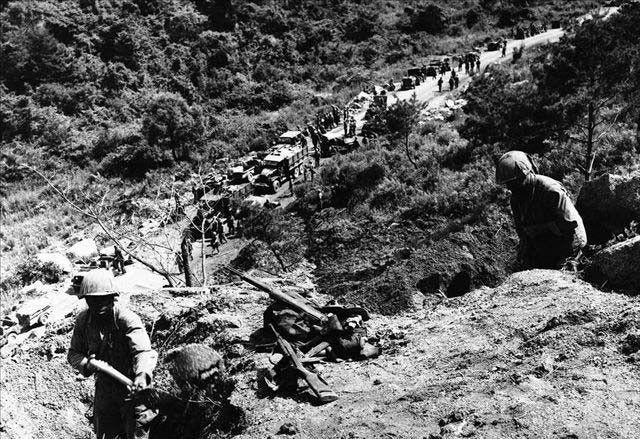

美軍在修築表面陣地工事

在修建坑道之前,美軍抵禦志願軍進攻的主要依靠是表面陣地工事。但随着志願軍重火力的不斷加強,表面陣地工事已經完全抵擋不住了。美軍也開始修起了坑道。但美軍生性懶散,土工作業本來就非其所長,修坑道更是成為他們最厭惡的事,是以美軍的坑道修得相當原始。

1953年初,志願軍40軍120師在梅靓裡東山和馬踏裡西山和美軍陸戰一師反複争奪,先後數次攻占這兩個山頭。當志願軍第一次踏進美軍坑道時,大家都樂了。戰士們紛紛表示,這樣的坑道有多少人都得死在裡面。

美軍希望前線也這樣悠閑,可惜這樣的生活隻存在于志願軍的戰俘營裡

在梅靓裡東山的坑道為例,整個坑道為西北至東南走向,總長約40米,開有兩個口。進出口在背向我方的東南方向,面向我方的西北方向有一個觀察口,平時以麻袋裝土堵住入口隻留一人出入位置,一旦需要,可将西北口完全堵死。

整個坑道内最高處隻有2米,不少陸戰隊員在裡面根本站不直,隻能彎着腰行動。坑道寬3米,由木料配框,隻能說這個寬度勉強夠用。而整個40長的坑道除了分隔出了一間作為倉庫外,再沒有任何分隔。

陸戰一師在梅靓裡東山修築的坑道,人都站不直

坑道的頂部最厚處為7米,最薄處僅3米。完全無法抵擋重炮的轟擊,而且整個坑道内也沒有任何戰鬥裝置。在梅靓裡東山上的另一條U字型坑道,居然隻有一個出入口,一旦被封裡面的人隻能束手待斃。

反觀志願軍在上甘嶺修築的坑道,總長達到8800餘米,大的坑道上百米,小的也有十幾米。坑道裡分隔出救護室、彈藥庫、糧庫、休息室、指揮部、情報室、戰鬥位以外,甚至還有專門的圖書室。而坑道的頂一般都厚達30米,即便是純花崗岩頂,也在20米以上。

修建坑道是極其艱苦的,美軍吃不了這樣的苦,圖為志願軍在修坑道

這樣的頂最薄的地方可以防住220公斤炸彈,最厚的地方可以防住900公斤炸彈。每條坑道都是至少兩個出口,同時修有防毒、防火、防寒等設施。相比之下,美軍的坑道完全是個半成品。

出現這種情況的原因主要有兩個,一是美軍生性懶散,讓他們費盡力氣修坑道,那是不可能的事。另一個就是美軍對坑道的要求不同。在美軍的作戰思想中,坑道隻是臨時的屯兵洞,一旦表面陣地被占領,他們就退入坑道裡,同時呼叫遠端火力支援進行逆襲。是以坑道裡根本不需要那麼複雜的結構,隻要能堅持一會兒就行。

到後期修建坑道還用上了機器裝置

躲在坑道裡的美軍盡量不放一槍,讓志願軍一時間找不到坑道位置。後方炮兵則用空爆彈轟擊表面陣地的志願軍(坑道修得太差,自己的炮也防不住,隻能用空爆彈)。力圖在志願軍找到坑道之前,就利用炮火将他們趕下去。

但志願軍很快就識破了美軍的伎倆,炮兵會在美軍躲入坑道後延長射擊時間,不少坑道就這樣被重炮轟塌了。而且志願軍具備一種神奇的本領,總能在一片混亂的戰場上,迅速找到敵人的坑道入口。然後派出專業的CQB戰鬥小組進去消滅裡面的敵人(見昨天的文章)。

俘虜坑道裡的美軍

從1952年5月,到停戰時為止,志願軍在戰場上找到并消滅美軍坑道的機率達到97%,大部分美軍坑道被CQB小組或是炮兵炸塌,隻有極少數的被志願軍留下來自己使用,究其原因,還是因為美軍坑道的品質,差評!