盡管雅克·柯林·德·普朗西的《地獄詞典》,一本關于惡魔的不朽的概要,在1818年首次出版時大獲成功,但在1863年插圖精美的最終版,才使這本書成為研究和描繪惡魔的裡程碑。埃德·西蒙探索了這部作品,以及它的核心是如何不太可能但切中要害地綜合了啟蒙運動和神秘主義。

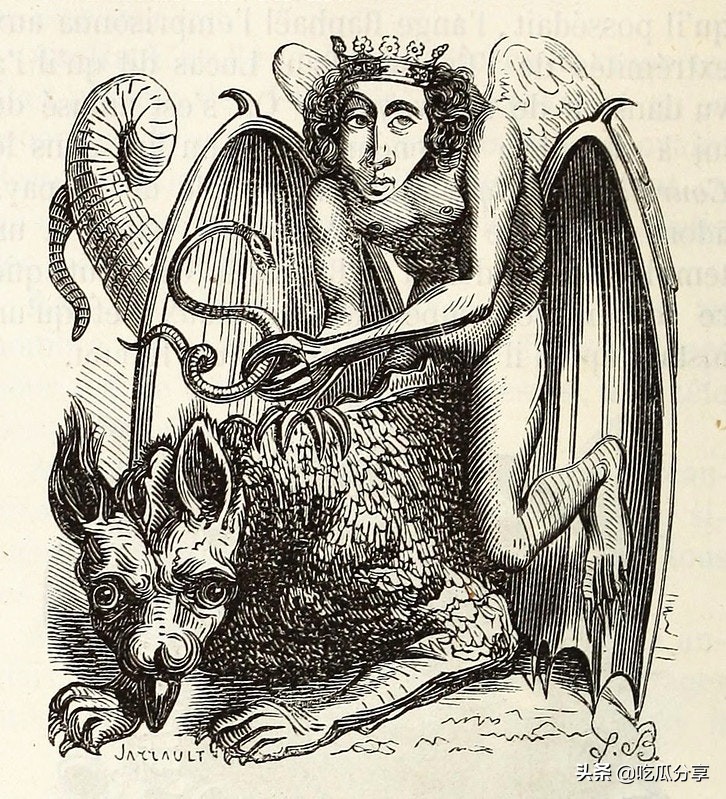

在一個17世紀的聖公會神學家阿什頓和一個地中海女神阿斯塔特的入口之間,是惡魔阿斯塔羅斯。正如法國藝術家路易斯·勒布雷頓為他的同胞雅克·阿賓-西蒙·科林·德·普朗西創作的《詞典》中所描繪的那樣,亞斯塔羅斯是一個皮包骨的男人,爬行動物的爪子戳在他長長的手和腳上,他一瘸一跛地趴在一隻狼獾的背上,這隻狼擁有一對巨大的蝙蝠翅膀和一條蛇形尾巴。柯林·德·普朗西把他的臉描述為“非常醜陋的天使”,勒布雷頓則把其描繪成瘦瘦的,幾乎像馬一樣瘦弱,眼神輕蔑而冷漠,略帶冷嘲熱諷。撇開亞斯塔羅斯的利爪和惡魔坐騎不談,他那精心設計的智慧表情,很可能就像年輕時與科林·德·普朗西的啟蒙巴黎哲學共進晚餐的紙上談兵的知識分子。

這并不是完全不恰當的聯系,因為多米尼加調查官塞巴斯蒂安·米切裡斯将他在17世紀臭名昭著的勞登修道院驅魔時遇到的惡魔歸類為亞斯塔羅斯,并将其與剛在法國誕生的新理性主義哲學聯系在一起。米切裡斯的亞斯塔羅斯是一種地獄般的笛卡爾,他用伊壁鸠魯主義的惡毒承諾和“做你想做的事”的邀請把盧頓的修女和牧師引入歧途。也許對科林·德·普朗西來說,他出生在近兩個世紀後的革命動亂中,這個瘦弱的、有着貴族風度的爬行類惡魔仍然代表着新知識的一些危險,因為亞斯塔羅斯“樂意回答他被問及的關于最秘密的事情的問題,而且……讓他談論創造是很容易的。”

亞斯塔羅斯是科林·德·普朗西《詞典》中古怪的象征,因為惡魔代表了一種文化力量的混亂:理性主義和迷信、系統化和神秘主義、啟蒙運動和浪漫主義運動。1818年《詞典》首次出版時,科林·德·普朗西是新理性主義的忠實學生,他着手對他所謂的“偏差、細菌或錯誤原因”進行編目。然而,在他努力編寫之後的版本時,這位世俗民俗學家發現自己越來越被惡魔學的誘惑所吸引,這種熱情最終導緻他在19世紀30年代熱情地信奉天主教。到了1863年詞典的最後版本,出版商可以向讀者保證,之前強調的“錯誤”現在已經被消除了,目錄現在完全符合天主教神學。序言中權威地宣稱,柯林·德·普朗西已經“重新配置了他的工作,認識到迷信、愚蠢的信仰、神秘的教派和實踐……隻有背棄信仰的人才會來。”

柯林·德·普朗西共寫了近600頁,收錄了65個不同的惡魔,其中包括但丁、彌爾頓和其他一些人的最愛,如阿斯莫迪烏斯、阿紮澤爾、貝爾貝爾、巨獸、貝爾斐戈爾、貝爾澤布思、瑪蒙和摩洛克。這本書最有趣的版本是1863年的最後一版,以勒布雷頓令人毛骨悚然的精确性為例,他傑出的多爾式版畫使這部作品超越了先前版本的相對穩定。

一想到其中一些插圖的宏偉壯麗,既令人啟發,又令人恐懼。例如,在這些小惡魔中有“阿德拉米勒,冥界的大宰相,惡魔君主衣櫥的總管,魔鬼進階會議的主席”,他“以騾子的形式出現,有時甚至是孔雀的形式出現”。勒布雷頓在插圖中把他描繪成雅茲迪人的“孔雀天使”的驢頭版本,充滿了自負的榮耀。有“獨角獸形”的安都西亞斯,他的聲音像是“樹木鞠躬”,“指揮二十九個軍團”。

幾頁之後,阿蒙出現了,他是一隻可怕的地獄野獸,有着黑色的眼珠,是“地獄帝國的偉大而強大的侯爵”。它的頭像貓頭鷹,它的嘴露出非常鋒利的犬齒。”似乎勒布雷頓對野獸的演繹還不夠可怕,科林•德•普朗西提醒我們,這種噩夢般的生物“知道過去和未來”。

然後是厄菲阿爾提斯——一個長着哈巴狗臉、鳥翼、眼睛狂野的小妖精,栖息在一個人的胸口上,就像富塞利的噩夢——科林·德·普蘭西用一句話描述了他,解釋說他來自“噩夢的希臘名字…是一種抑制睡眠的魔咒。”

還有歐律諾姆,他“長着長長的牙齒,滿是傷口的可怕身體,用狐狸皮做衣服。”勒布雷頓将歐律諾姆描繪成一個彎着膝蓋、鋸齒狀牙齒的動物,對着某個看不見的受害者做着鬼臉,“像一隻饑餓的狼一樣露出了他的大牙”。

還有我最喜歡的,貝爾芬格,他蜷縮在那裡,眉頭緊鎖,緊繃在馬桶上,夾着尾巴,試圖拉屎。

當然,柯林·德·普朗西在《詞典》中所關心的地獄不僅僅是小惡魔的排便。他也旨在提供關于曆史和實際效用的指導,在撒旦的仆從中更崇高。還有阿斯莫德斯,《塔木德》聲稱他是與大衛王睡過的女妖的後代,但科林·德·普蘭西認為他是“引誘夏娃的古蛇”。阿斯莫迪厄斯被欲望所驅使,被描繪成一個可怕的三頭怪物,盡管他沒有一個能淩駕于所羅門王的指令之上(被神秘的傳統認為他有控制惡魔的特殊能力),他“給他裝上鐐铐,強迫他幫助建造耶路撒冷的聖殿”。

或者思考“沉重而愚蠢的惡魔”巨獸。科林•德•普朗西回憶起自己在《約伯記》中出現時的情景,他寫道,一些“評論員假裝那是鲸魚,其他人則認為那是大象”。勒布雷頓選擇把“龐然大物”描繪成後者的兩足版本,像某種惡毒的甘尼許一樣,緊緊抓住他毛茸茸的、充盈的肚子。

還有貝爾,“第一個地獄之王”,他有“三個頭,一個是蟾蜍的形狀,另一個是人的形狀,第三個是貓的形狀”,勒布雷頓在他的頭上又加了一些毛茸茸的蛛形動物的腿。

啟蒙運動的理想與魔法和迷信的舊世界之間的聯系,從很多方面來說,科林·德·普朗西本人使這種聯系成為現實。他出生于1793年,距離啟蒙運動的頂峰(或者說最具譴責性的)事件——法國大革命僅僅四年。也許是對那件事的反應,他在他本來平民的名字後面加上了一個貴族的“德·普朗西”。事實上,這不僅僅是一個平民的名字,而是一個與共和黨有着積極聯系的名字,因為科林·德·普朗西的母系叔叔不是别人,正是喬治·丹東,公共安全委員會的激進主席,像他的許多雅各賓派成員一樣,終于在傑曼月的一天早晨,他發現自己被砍下的頭顱擡頭望着斷頭台的刀片。

和他的伯父一樣,科林·德·普朗西最初也是一個自由、平等和博愛的擁護者,是伏爾泰的熱心讀者,是一個狂熱的理性主義者和懷疑論者;也像他的叔叔一樣,他最終會看到自己與他曾經拒絕的教會和解,盡管在惡魔學的黑暗角落裡走了一段彎路。在他的詞典裡,充斥着許多惡魔的幻想,科林·德·普朗西是不同部分的混合體。

他将伏爾泰和狄德羅等人的直線邏輯與一代人之後的象征主義和頹廢詩人的悠長願景結合起來。蘭波,波德萊爾和魏爾倫,他們醉醺醺地踩着雨中的巴黎街道,手裡抓着他們的百合花科林·德·普朗西不僅說服自己惡魔是真實的,而且他還産生了一種通過語言來控制它們的願望,像他的啟蒙運動前輩一樣,渴望在字典和百科全書中對詞語和思想進行分類和定義。惡魔學家是一個在邏輯和信仰之間,在沙龍和地獄之火俱樂部之間徘徊的人,他聽到了可怕的怪物的尖叫,同時用自然主義者冷靜的筆寫作。

就像它的創造者一樣,詞典跨越了兩個時代的興趣。這本書讓人想起約翰·韋耶16世紀的《虛構的君主體系》或17世紀的《所羅門的小鑰匙》,也讓人想起啟蒙運動系統化的知識綱要,如丹尼斯·狄德羅的《Encyclopédie》。這本書的計劃本身是模棱兩可的,因為有什麼能比詞典更現代,但又有什麼能比這本詞典收集的知識更古老呢?

盡管在幾種不同的文化中有古代和中世紀的先例(你可以想想拜占庭的阿裡斯托芬,他在基督誕生前兩個世紀就編撰了一種名為Lexeis的字典),字典,尤其是百科全書是18和19世紀的産物。對于約翰遜博士和他的《英語語言詞典》,或者詹姆斯·默裡,他在牛津大學的文稿室裡彙編了人類的遺囑,也就是《牛津英語詞典》,實證主義知識可以在收集和測量的過程中找到。這本詞典是嚴肅的、理性的、實用的。詞源學就像是解剖,這是啟蒙運動的另一項創新,而字典就像是解剖劇場。對約翰遜來說,這本詞典是對“語言豐富而無秩序,精力充沛而無規則”的一種反應,它用來馴服詞彙,因為它的語言方法是一種“簡化為方法”。

那麼科林·德·普蘭西的地獄版呢?這是一本隻按名字寫的詞典,還是這種親緣關系能觸及更深層次的脈絡?在他的《魔法書的曆史》一書中,曆史學家歐文·戴維斯寫道,魔法書是如何被标記為“對知識的渴望和限制和控制它的持久沖動”的,這一描述當然适用于約翰遜和默裡的項目。“魔法書的存在,”他繼續說,“是因為人們想要創造一個魔法知識的實體記錄,反映出人們對無法控制和容易腐敗的……神聖的資訊。”雖然啟蒙運動的偉大實驗被認為是為了将理性之光照射到迷信的陰影上,但收集所有可能資訊的願望是魔法書和詞典所共有的。這種對完整和包羅萬象的渴望并不隻是表面上的相似,因為魔法書和詞典在對單詞和語言的癡迷上有一個共同的信念——僅僅口頭的聲明就有重寫現實本身的能力。這兩種類型的書都是柏拉圖主義哲學的擁護者,認為一種詞魔法能夠在現實生活中産生轉變。對于理性主義詞典編纂者來說,這意味着對修辭和句法的掌握可以通過解釋和說服的能力影響我們的生活;對巫師來說,這意味着語言的魔力可以改變。在這兩種情況下,文字都有力量,如果它們被适當地組織起來,可以改變世界或好或壞。

這一共同使命的核心是,魔術和理性都對現實的内在可解釋性有一種鼓舞人心的信念:世界有一個既定的秩序,人類的頭腦可以了解和控制這個秩序。無論這種秩序是超自然的還是自然的,這都是偶然的;系統的結構才是最重要的。科林·德·普朗西的詞典可能是一本魔法書,或者他的魔法書可能是一本詞典,但從根本上說,它們之間的差別沒有想象的那麼明顯。

伊蘭·斯塔萬斯寫道:“字典就像鏡子:它們反映出生産和消費它們的人。”如果這是真的,那麼《詞典》中的地獄不僅是科林·德·普朗西(一個生活在陰影中卻又渴望照亮的人)的反映,而且也是我們現代世界的反映。詞典把單詞像惡魔一樣羅列出來,關注正确的順序和文法(以免我們的咒語不起作用),是以字典可以被看作是現代的、世俗的魔法書。《詞典》中的“地獄”并不是一個古老的遺迹,它提醒我們,古代和現代之間的尖銳差別最終沒有什麼意義。我們的世界一直是,也将永遠是,一個惡魔橫行的世界。但是,向c·s·劉易斯道歉,魔法書證明的不是惡魔的存在,而是它們可以被馴服。如果能找到一點安慰的話,那就是隻要我們能夠給我們的惡魔命名,我們就有可能控制它們,不管它們是超自然的還是理性主義的——無論哪種情況,我們都需要一本詞典。