作者:彭小純

江志強監制、梁樂民導演的傳記電影《梅豔芳》近期熱映,不同于此前相同題材的影視作品,這部電影删繁就簡,不細寫星光閃耀的台前風光,而着墨于台後的梅豔芳,穿越幕簾,走入台後獨屬于她自己的個人空間。

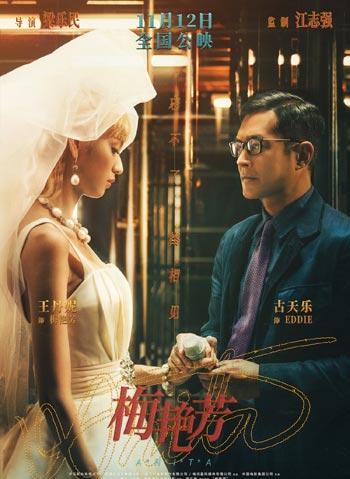

電影《梅豔芳》海報

星光璀璨的旁觀者

影片運用了大量當年的影像資料,作用之一在于懷念,作用之二則是旁觀。台後卸下妝容的梅豔芳,何嘗不是一個旁觀者。既是親曆者,又是旁觀者,這個雙重身份深化了梅豔芳的落寞。而有一個角色從台前到台後都一直陪伴着梅豔芳,便是Eddie。

服裝設計師劉培基Eddie,其原型是梅豔芳遺産配置設定中唯一沒有血緣關系的繼承人,這層關系決定着影片選擇劉培基這個人物的原因。在劉培基的自傳中,也提到台後的梅豔芳處于一種孤獨的狀态。台前是“百變天後”Anita,一呼百應的傳奇,台後卻隻是一個叫梅豔芳的尋常人,孑然一身踽踽獨行。極具個性的服裝成為梅豔芳從台後走向台前的重要條件,而服裝的設計者劉培基,似乎就是舞台幕布的啟簾人,裝扮好台後的梅豔芳,将天後送到台前。

Eddie與梅豔芳相見的第一場戲,看似是為藝人做形象包裝,但他問的卻是梅豔芳的情感經曆,這個觸及心靈的情感話題,使得Eddie這個人物從一開場就屬于台後,始終是一個幕後的支援者,為刻畫台後之“我”的心靈與情感而存在。他設計服裝是為了将梅豔芳送到台前,但服裝本身是梅豔芳本人個性的诠釋,個性張揚的服裝是台後之“我”的外化,這些設計靈感來自劉培基對梅豔芳的了解,服裝就像連接配接台前與台後的媒介,劉培基本人則站在台後,以幕後人的視角觀照梅豔芳的心靈。

影片并沒有把Eddie刻畫為Anita從選秀新星到一代天後的見證者,而是一個傾聽者。透過Eddie的視角,影片呈現出梅豔芳與Yuki分手後的失落,避走泰國的迷茫與思索,以及身穿婚紗的那個柔軟而感性的梅豔芳。孤獨而落寞,遊離于聚光燈之外的台後之“我”,便是影片主要刻畫的形象。從節奏上來說,情節與動作并不緊促,像叙事散文,不急不忙地勾勒出台後的梅豔芳。

所謂白描,便是将極為重要的“一夜成名”用兩三個場景一筆帶過。何等風光的出道時刻,影片卻不營造興奮與激情,在“吹呀吹,讓這風吹”的歌聲裡,場景泛了黃,如同翻開舊相冊,用陳舊的影像帶着觀衆一同緬懷往昔。至于成名後梅豔芳群星環繞的人際關系,更是索性留白。當她處于台後,台前的熱鬧便成了紛擾,并非是人際關系的困擾,而是因為分别——與戀人别、與親人别、與友人别,都隻能靠她自己一人撐過,無人能以身代之。做好飯等待戀人回家的梅豔芳、安慰身患重病的姐姐的梅豔芳、在泰國避世思索的梅豔芳,都是沒有聚光燈、沒有呐喊、沒有伴奏的梅豔芳。

一代天後的剪影

Anita畢竟是一代天後,她的心或許柔軟但絕不脆弱,在追求演藝事業的路上更是倔強,梅姑的傳記再簡略也不能少了對演藝事業的刻畫。對于台後的事業發展,影片選擇了幾個有代表性的人物,貫穿全片的是華星唱片的總經理蘇先生,他是梅豔芳出道時的引路人。

“慢歌唱的是唏噓……快歌唱的是反叛”這段提點簡短而有力。蘇先生在梅豔芳的成長之路上扮演着師傅的形象,牽引着Anita前行。在梅豔芳的每一段戀情中,Eddie耐心傾聽,蘇先生則适時警醒。作為一代天後,梅豔芳對情感的追求和對事業的珍惜,時常拉扯着她,蘇先生的每一次提醒,都在強化梅豔芳作為天後的萬般無奈。在布置演唱會時,蘇先生和梅豔芳一同坐在體育館的觀衆席上,蘇先生說完警醒的話就退場,偌大的場地,滿畫面的空座椅,隻餘梅豔芳一人。在台後,無數個空空如也的座椅便這樣如枷鎖一般困住梅豔芳,和對她寄托了許多期許的衆人相比,個人的情感如她在畫面中的比例一樣,渺小而不得伸展。

刻苦、努力、勤奮……這些人人都可以用的詞彙不足以形容台後的梅豔芳,影片将對事業發展的描述落筆于“為難”。情感與事業、感性與理性之間,天後的個人空間除了落寞與孤獨,還有無盡的為難。想要在為難中找到一條出路,便少不了取舍。

當梅豔芳穿着婚紗站在舞台上唱《夕陽之歌》,觀者已然能夠知曉梅豔芳在那些年月裡的取舍。至于是主動還是被動取舍,都不重要,境遇使然。作為天後,有些東西會比其他人更容易得到,有些東西也會更容易失去。無論是Yuki還是阿Ben,作為天後的Anita沒有與他們走到最後,但作為梅豔芳,依然與他們度過了一段值得懷念的時光,盡管時間如夕陽般短暫。

香江之畔矗立着一座名為“香港的女兒”的雕像,香港人對梅豔芳的喜愛與追思不言而喻。影片中,香港成為了梅豔芳成長的大背景,香港娛樂圈的黃金時代則是她發展的小背景。

港娛巅峰的側寫

要講述梅豔芳,就繞不開香港娛樂圈,梅姑輝煌的一生與港娛的黃金時代有着千絲萬縷的聯系。選秀是港娛黃金時代極具話題的成名方式,與梅豔芳同時代甚至更早,無數風華絕代的女藝人在“香港小姐”中脫穎而出。梅豔芳在“第一屆新秀歌唱大賽”中奪得冠軍成名,可謂是香港娛樂圈的代表。

梅豔芳的輝煌也是香港演藝的黃金時代。80年代有“三王一後”,90年代有“四大天王”,演藝界的創作人才和表演人才不斷湧現,舞台熱鬧非凡。紅遍東亞和東南亞的勁歌金曲、影響了好萊塢的武俠類型片、至今仍勾起大陸粉絲回憶的衆多明星,共同鑄造了香港娛樂圈的高峰。香港影人紛紛北上,此時回憶梅豔芳這位“香港的女兒”,何嘗不是對香港黃金時代的追憶?

複雜的政治環境和曆史背景賦予香港難以厘清的城市環境,香港娛樂圈更是如此。迫使梅豔芳遠走他鄉的“KTV事件”,是香港娛樂圈複雜的背景使然。此外,香港回歸前夕的移民潮中,許多演藝界人士出走國外。影片的采訪影像中的提問“1997年時你會在哪裡”,梅豔芳答“會在香港”,她無疑代表着富有家國情懷的演藝界人士。

影片用克制的方式回顧梅豔芳絢爛的一生,不去描繪大衆已知的紛繁演藝圈,而是從劉培基和蘇先生的視角入手,撥開浮華的迷霧,展現梅豔芳台後的落寞與掙紮。這樣的追思,勝過濃墨重彩的歌頌。

(作者系北京大學藝術學院廣播電視學碩士)

來源: 光明網-文藝評論頻道