讀東周列國,看到燕惠王中了田單的反間計,用騎劫取代了名将樂毅統帥燕國駐齊國大軍。騎劫屢屢中計,失去齊國人心,最後被田單用火牛陣大敗,燕軍被趕出了齊國。齊國收複失地,燕國君臣30多年的努力毀于一旦。

可惜,可歎,可恨。畢竟幾年前,燕國還風光無限。

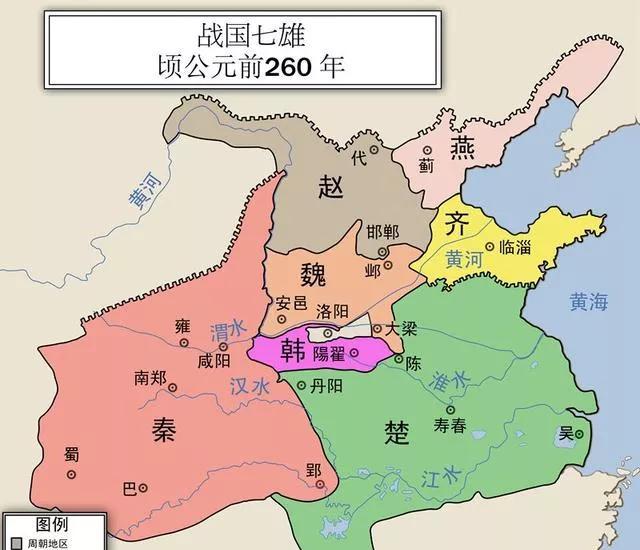

燕昭王派樂毅帥五國聯軍伐齊,齊泯王失去民心、軍心,齊軍一觸即潰,連連敗北。樂毅厚賞秦國、南韓軍隊後讓他們回國。命趙軍進攻河間,魏軍進入宋國土地。燕軍長驅直入,勢如破竹,攻占齊國都城臨淄。半年時間攻取齊國70餘城,都設為燕國郡縣,隻剩下莒和即墨兩城。

樂毅嚴肅軍紀,嚴禁侵犯百姓,減免賦稅,廢除苛法。隆重祭祀齊桓公和管仲,把100多個燕國爵位賜給歸順的齊人。籠絡齊國統治階級,分封了20多個享有燕國封邑的封君,穩定了對齊國的占領。

燕昭王派秦開破東胡,燕國領土擴充到遼東。向南攻占中山國許多地方,燕國跻身強國之列,步入黃金時代。

燕昭王死後,田單利用燕惠王對樂毅的不滿,對燕國施行反間計。造謠說:樂毅包圍莒和即墨幾年,卻攻不下兩城。不是樂毅才能不行,是想養敵自重,想在齊國稱王。燕惠王隻有中下之資,看不懂樂毅明明可以攻下兩城,卻圍而不打,一圍幾年,還不圍死,允許他們打柴取水,還善待兩城百姓。

别說燕惠王,燕國上下都對樂毅不滿。看懂樂毅的隻有燕昭王,可是燕昭王病逝,也沒有跟燕惠王講明白怎麼回事,也許是對兒子的考驗吧。

對樂毅為什麼不攻下兩城,一千多年來沒有幾個人看透。一說是燕軍實力不足以攻下兩城,一說是樂毅就是想自己稱王,故意留下兩城。我年輕時也恨樂毅不攻下兩城,以至于留下後患,讓齊國死灰複燃,燕國功敗垂成。現在有些想明白了,樂毅眼光高遠,志在強大燕國一統天下。

樂毅對莒和即墨圍而不攻,對已經占領的地區減賦稅,廢苛政,尊重當地風俗習慣,保護齊國文化,優待地方名流收複人心,想從根本上瓦解齊國,徹底的消化齊國。

為什麼不攻下兩城,一是不敢打,二是不能打。

不敢打,如果樂毅一開始就攻下兩城,帶給燕國的是滅頂之災,亡國之禍。為什麼會有五國伐齊,因為齊國攻破燕國,帥聯軍打敗秦國,欺淩諸侯,又滅掉了宋國,齊國實力達到頂峰,引起各國震恐,害怕被齊國滅國。

燕國吞并齊國,實力大增,以齊國的财富、燕國的戰士、遼東的戰馬,燕國就有了問鼎天下的實力。一個強大的燕國是各國不願看到的,尤其是秦國和趙國。就會在燕國沒有消化齊國,實力不強時,聯合出兵滅了燕國。

樂毅對兩城圍而不攻,齊國還沒有滅亡。因為燕國沒有滅掉齊國,各國也不能聯合伐燕,也想看到燕國攻取兩城傷亡慘重,以削弱燕國。另外,燕國也給了各國不少好處,也不會立刻翻臉。圍而不攻是為了燕國争取時間。

不能打。齊國是存在了幾百年的強國,齊國人民對齊國是有感情的。立即攻下兩城,滅亡齊國,齊國人民接受不了,必然會反抗,燕國将損失慘重,得不償失。得不到齊國人心,就不能完全合并齊國,強勢占領也會失去。當年齊國攻打燕國,統治殘暴,被燕國人給趕跑了,損兵折将,勞民傷财。留下兩城,也是為了徹底的收複人心。等到齊人認同了燕國,再攻下兩城。徹底的化齊為燕。燕國将成為戰國第一強國。

可恨燕惠王看不懂樂毅,以至于燕昭王君臣30多年的努力,付之東流,燕國再沒有崛起的機會。

其實燕國的位置很好,如果在春秋時代出現幾個有作為的君主,像晉國、楚國那樣大舉擴張,會成為一個大國。因為燕國周圍無強國,有很大的擴張空間,完全可以成為一個強國。北到燕山,西依太行,東到大海,南到黃河。進可攻,退可守,地形優勢明顯。

可惜,燕國幾百年一直默默無聞,史書記載很少。好不容易出了一個燕昭王,燕昭王是戰國時期,少有的雄主和明君。好不容易兢兢業業,勵精圖治,招攬人才,疑人不用用人不疑,各國有志之士紛紛投奔燕國。燕昭王改革内政發展經濟,訓練軍隊,國勢開始強盛。到燕國攻占齊國,東破東胡,南并中山,實力達到頂峰。

一招棋不慎,滿盤俱是空。有好的基礎,如果後代不能延續,也會失敗。當然燕國失敗是因為沒有進行徹底的變法,沒有對燕國進行徹底的改造。燕國走的是明君賢臣的人治路線,見效快,而對人的能力要求很高,如果後人能力不行,就會失敗。

不是燕昭王不想變法,而是燕國太古老,守舊勢力比秦國、楚國更頑固,更難改變。

燕昭王即位時,燕國剛剛結束内戰,趕跑了齊國。燕國殘破,人民困苦,急需休養生息,恢複生産。如果進行變法,燕國就會分裂,燕國都沒有了,還變什麼法。

為什麼不在生産恢複後變法,因為變法不是一時之功,需要幾代人的努力。秦國也是經過幾代君主的努力才完成了變法。燕昭王等不起,當然國際環境也不允許他變法,給他變法圖強的時間。戰國之間戰争連綿,燕國弱小。秦國也不會給燕國變法強國的機會,除非燕國徹底退到東北,才有機會變法。燕國人會跟着燕昭王去東北嗎?不能。

時也,命也,運也。可惜了燕國,可惜了燕昭王,可惜了樂毅。