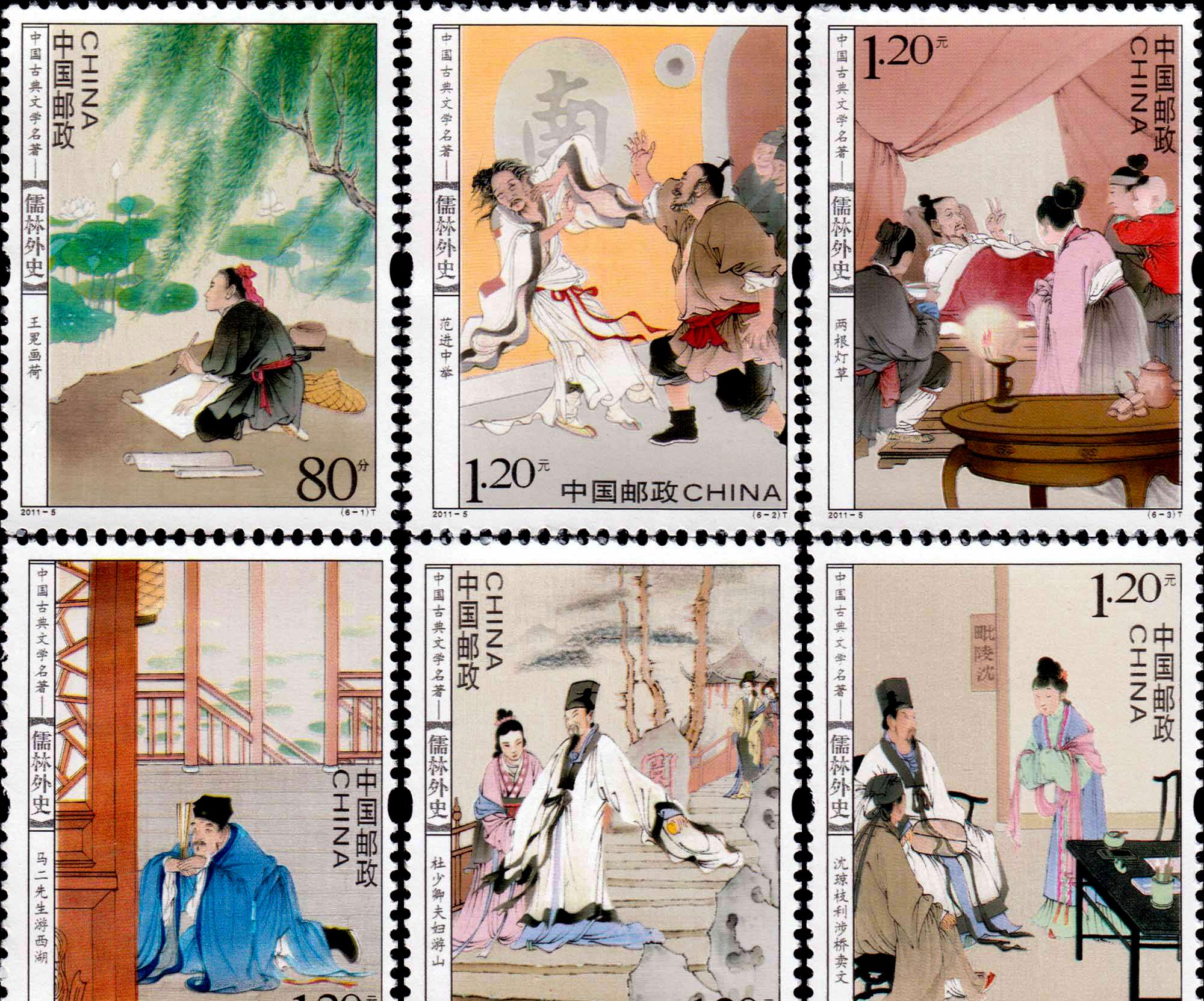

王冕算是中國曆史文化名人,我們在上國小一年級時,就在課本上學習過他的故事,說他是窮人,是牧童,替人放牛,但卻刻苦努力,熱衷練習畫荷,最終成了遠近聞名的畫家,中國郵政出過《儒林外史》的特種紀念郵票,第一張就是“王冕畫荷”。

(《王冕畫荷》及成套的《儒林外史》郵票)

實際上,王冕一生喜愛畫梅花,“畫荷”很可能是小說家吳敬梓故意改出來的情節,用意大概是寄托他自己“出淤泥而不染”的情懷。現代我們能看到的王冕繪畫作品,基本上都是《墨梅》,比如:

(北京保利十二周年春拍的王冕《墨梅》局部)

我們學習的方向是篆刻,為什麼會提起王冕呢,是因為他是一個重要的劃時代标志性人物。元末明初人劉績在他的《霏雪錄》卷上有三則關于篆刻的記錄,其中兩條是關于王冕的:

初無人,以花藥石刻印者,自山農始也。 山農用漢制刻圖書,印甚古,江右熊囗巾笥所蓄頗夥,然文皆陋俗,見山農印,大歎服,且曰:“天馬一出,萬馬皆喑”,于是盡棄所有。(黃惇,《中國印論彙編》,榮寶齋出版社,2010,216頁)

這裡面有一條重要消息,就是:文人們自己動手親自刻制石章,可能是從王冕開始的,王冕很可能是篆刻第一人。

當然,前面的趙孟頫、吾衍,也有作品,不過,他們是篆印,但不刻印,原因很簡單,沒有合适的石料,到了王冕,發現了花藥石(具體不知道對應現在的哪種石頭),總之是文人可以刻得動了,再也不需要假手刻石工匠了。

先介紹一下王冕。

王冕(1287?-1359?)字元章,号煮石山農、飯牛翁、會稽外史,梅花屋主、九裡先生、江南古客、江南野人、山陰野人等等,浙江諸暨人,出身農家,幼年喪父,為秦家放牛,每天利用放牛的時間學習繪畫,晚上則到寺院坐佛像膝上,于長明燈下讀書,“會稽韓性聞而異之,錄為弟子,遂為通儒”,王冕能詩,擅畫墨梅,成名後隐居九裡山,以賣畫為生,結交多僧人,日常和他們談禅說法,在繪畫理論上借用佛法的辨證思維提出“法本法無法,無法法亦法,今付汝法時,法法何曾法”的繪畫理論,畫梅以胭脂作梅花骨體,别具風格,亦善寫竹石。

(王西京《王冕造像》)

沙孟海認為王冕是第三輩印學家(第一代是米芾,第二代是趙孟頫和吾衍),而文彭、何震兩位印學家算是第四輩印學家了(沙孟海,《印學史》,西泠印社出版社,1999,194頁),足見王冕承前啟後的作用,王冕之是以在篆刻史上聲名不響亮,是因為王冕不像文彭那樣是世家子弟(王冕死後一百四十年,文彭才出世),王冕既無弟子,名氣也比不了文家,是以,王冕被篆刻後世的文人們輕視也是自然的了,反倒是文彭,成了公認的篆刻鼻祖。

既然王冕這麼重要,我們的【讀印】系列當然要選一方他的作品了。于是我們就選了這方“姬姓子孫”,如圖:

(王冕和他的姬姓子孫)

明明王冕姓“王”,為什麼是“姬姓子孫”呢?因為王姓其中有一支源出姬姓,周靈王之子太子晉,因值谏而被廢為平民,其子宗敬仍在朝中任司徒之職,時人因其是王族的後代便稱為“王家”,這支族人遂以“王”為氏,“琅琊王氏”和“太原王氏”的兩大王姓望族都源出這一支王氏,王冕以自己身為姬姓子孫而自豪,于是有了這方印。

這方印臨習時,至少要注意以下這三點:

1、規矩中見錯落,規整中見參差。這是一方漢白文印式四字印,印面用缪篆篆法,但四字并沒有嚴格采用“均分印面”的章法格式,而是四字依照字形繁簡設計了占位大小,如圖:

(四個字所占的印面空間)

四個字所占空間完全不一樣:“姬”字橫向超過了垂直中線,“孫”字縱向超過了水準中線,于是“子”字被擠占了右部和下部空間,成了占位最小的一個字。如此,“姓”字保持标準四分之一占位的前提下,既有相對的安穩,又有章法上的參差錯落,不緻章法的完全呆滞。

當然,這并不适合于所有的四字漢白文印,這是四字白文印的“變格”,不是“常格”,原因是這方印的上下四字左右兩側有相同部件的關聯,是以可以這樣“變化”,下面一條會說。

2、相同文字部件的變化、呼應。接上面一條,這方印的四個字有特殊性,“姬”和“姓”同處右側,都有一個“女”部,“子”和“孫”同處左側都有“子”部,這樣相同的文字部件又同處一側的情況,如果處理不好,就會呆滞、死闆,或者出現兩字“碰筆”現象,極難處理,這方印的處理,相當巧妙:

(同形部件的變化與呼應)

“姬”字左移占位,與下面的“姓”字錯落開來,雖然同有“女”部,甚至“女”部的篆法也沒有變化,但因為“姬”的左部擴張,緻使上邊的“女”部向左偏,這其實是向印面中軸線靠攏,同樣,左部的兩個“子”,上部的“子”因為是獨字,是以天然比下部的“子”更偏向右側,這其實也是向印面中軸線靠攏,印面上部左右兩字的結合,正好與下部兩字互相錯開,既保有了變化,又充分利用了同形呼應,形成印面節奏,保證這方印雖參差錯落活潑多姿,卻又絲毫不顯零亂。如果遇到相同的章法難題,可以借鑒。

3、文字之間的咬合、揖讓。前面我們說過,文人印與匠人印的最大差異在于“變化”,在于它不是簡單的“直”,不是簡單的“整齊”,而是借由文人處理出來了很多的“變化”與“趣味”,比如“咬合”、“揖讓”。咬合、揖讓使得印面更加緊湊、團聚,更有整體性,這很重要,這是篆刻這種“方寸”藝術的特性。

(咬合與揖讓)

“姬”與“子”的咬合是直接的粘連,“孫”與“子”的咬合則是“系”部向上拱起,而且恰好拱入“子”右下的空地,咬合緊密,這兩處處理,使印面的左右、上下都全部咬合在一起。“姓”的左右咬合也處理得“不動聲色”,很巧妙。

明代徐上達《印法參同》曾說:

凡在印内字,便要渾如一家人,共派同流,相親相助,無方圓之不合,有行列之可觀,神到處,但得其元精而已,即擅場者,不能自為主張,知此,而後可以語章法。 竊以為字之相集于一印,即如人之相聚于一堂,居左者須令顧右,居右者須令顧左,居中者須令左右相顧,至于居上者,亦須令俯下,居下者,亦須令仰上,是謂有情。得其情,則生氣勃勃;失其情,則徒得委形而已。(韓天衡,《曆代印學論文選》,1999,116頁)

熟記這兩段話,對章法了解很重要。創作印稿時,多思考這兩段話。将這些理論用得最精巧的是吳昌碩,大家可以多觀察他的印作。

(【布丁讀印】之85,部分圖檔源自網絡,版權歸原版權方所有)