轉自“複旦大學中國古代文學研究中心”微信公衆号。

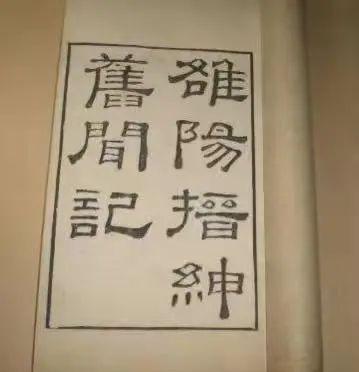

《洛陽搢紳舊聞記》版本流傳考

《洛陽搢紳舊聞記》是一部記述五代時期逸聞故事的筆記。作者張齊賢,由周入宋,累官同中書門下平章事。《宋史》卷二六五、《名臣碑傳琬琰集》下集卷二有傳。

《洛陽搢紳舊聞記》作爲筆記,因其取材多“搢紳所說及餘親所見聞”,且“摭舊老之所說,必稽事實”,是依託事實的;而編纂成書時,“鄉曲小辨,略而不書;與正史差異者,並存而錄之”,有所甄別取捨;加之“別傳、外傳比也”的創作意圖,其史料價值也是不容輕忽的。《四庫全書總目》稱其“亦頗有足資博覽者”,甚至可以“與《五代史闕文》諸書同備讀史之考證也。”[1]足以見得。

此前對《洛陽搢紳舊聞記》進行版本研究的並不多,李劍國先生在《宋代志怪傳奇敘錄》中關於《洛陽搢紳舊聞記》的一條可謂篳路藍縷。他指出了此書“知不足齋本最佳”;提出知不足齋本中“多有校語,不知出南宋無名氏還是出池北草堂,不過校中有據《說郛》者,則顯然出池北草堂”以及“庫本不詳所出”[2]等問題,都對搞清楚該書版本問題至關重要。但是《敘錄》畢竟是文學史著作,對《洛陽搢紳舊聞記》一書著墨不多,有關版本問題的闡述更是隻有寥寥數語。此後對此問題的探討,大多隻是繼承了李先生的觀點,並稍有發展,並沒有進行系統的版本梳理。如收錄于《全宋筆記》和《五代史書彙編》中俞鋼先生的點校本,其校勘說明裡稱以鮑廷博《知不足齋叢書》本爲底本,會校明洪武中張氏刊本、文淵閣《四庫全書》本和兩種《說郛》本。他在底本選擇上,沿襲了李先生觀點,可謂精洽;然而所採用的會校本中,明洪武中張氏刊本的存佚問題需要再加討論,《四庫全書》本是否有利用價值也還值得商榷。趙陽陽的《<洛陽搢紳舊聞記>版本與整理瑣議》[3]則是極少數對該書版本問題進行專篇研究的論文。他進一步考究《四庫全書》本的底本,並試圖追溯知不足齋本中的校記源流,以理清版本流傳情況。鮑廷博的《知不足齋叢書》本中多有小字注且來源不一,是以對校語進行溯源是很有必要的。但該文的溯源工作還有不少值得修正之處;因《四庫全書》本文字較知不足齋本“優長”,而得出以《四庫全書》本爲底本的結論,也尚待商榷。更爲重要的是,此前無論是進行版本研究還是文獻整理,都沒有利用到現存的抄本,也是頗爲不妥的。是以系統梳理該書的版本流傳情況,還是有其意義和必要性的。

一、《洛陽搢紳舊聞記》的著錄與流傳情況

清代以前,各公私目錄的著錄如下:

《崇文總目》卷三·子部小說類:洛陽搢紳舊聞記五卷。侗按:《通考》,十卷。[4]

《直齋書錄解題》卷十一·小說家類:洛陽搢紳舊聞記五卷。案:《文獻通考》作十卷。丞相曹國張齊賢師亮撰。所録張全義治洛事甚詳也。[5]

《遂初堂書目》小說類:洛陽舊聞。[6]

《宋史·藝文志》卷二·史部傳記類:洛陽縉紳舊聞記五卷。[7]

《文獻通考·經籍考》卷四三·子部小說家類:洛陽搢紳舊聞記十卷。陳氏曰:丞相曹國張齊賢師亮撰。所錄張全義治洛事甚詳。[8]

《文淵閣書目》卷八荒字號第一廚書目·子雜:張齊賢洛陽縉紳舊聞記一部一冊。[9]

《國史經籍志》卷四·子類小說家:洛陽縉紳舊聞記十卷。張齊賢。[10]

諸家目錄中,除《文獻通考·經籍考》和《國史經籍志》,各家均載爲五卷。因《文獻通考·經籍考》言“陳氏曰”雲雲,知其未親見該書,而當本自陳振孫《直齋書錄解題》;而陳錄言五卷,故“十卷”很可能爲《經籍考》誤記。作者卷首自序亦雲:“因編次之,分爲五卷。”當知卷數應爲五卷無誤,《文獻通考·經籍考》屬誤載。《四庫全書總目》對十卷之誤,也有辨證,但記爲《讀書志》作十卷。今考《讀書志》未載,《四庫總目》當誤載《經籍考》爲《讀書志》。而《國史經籍志》因“叢抄舊目,無所考核”[11],故繼承此謬。除《宋史·藝文志》外,諸家也多將之列入子部小說家類。

(一)《洛陽搢紳舊聞記》在宋元的流傳

從諸家目錄著錄來看,《洛陽搢紳舊聞記》自成書以來,一直以非常穩定的五卷本形式流傳。且兩宋重要目錄均有著錄,表明其流傳不絕,未經散佚。經靖康兵難,在“館閣之儲,蕩然靡遺”[12]的境遇下,尤能以單行本形式流傳,在北宋私家編纂的筆記中也算是比較難得了,足以見得其在兩宋流傳之廣。

宋代文人筆記、序言中對其也多有引用,直接注明出自《洛陽搢紳舊聞記》的有阮閱《詩話總龜》四則[13],徐師仁《唐秘書省正字先輩徐公釣磯文集序》[14]、無名氏(委心子)《分門古今類事》[15]和洪邁《容齋隨筆》兩則[16]。其中,《詩話總龜》和《容齋隨筆》所載與《洛陽搢紳舊聞記》相比,內容幾乎一緻,文字略有出入;而《釣磯文集序》則和今本《洛陽搢紳舊聞記》差別極大。徐師仁載徐寅遇梁太祖爲:

本朝張丞相齊賢記:正字未第時,道汴州,進謁梁祖,面賦《無雲雨篇》立就,其斷句雲:“争表梁王造化功。”大蒙賞遇。及解褐東還,祖爲開宴,醉中誤觸諱。歸館了悟,憂在不測,復制《遊大梁賦》以獻。其略曰:“客有得意還鄉,遊于大梁。遇郊坰之耆舊,問今古之侯王。父老曰:且説當今,休論前古。昔時之功業誰見,今日之聲名有覩。”中一聯雲:“遂使千金漢將,憑吉夢以神符;一眼胡奴,望英風而膽喪。”祖曾夢韓信授以兵法,胡奴指李克用也。祖讀至此大悅,令軍士傳寫,皆諷誦之。敕字酬一縑,不復責前事。[17]

而今本《洛陽搢紳舊聞記》載:

進士杜荀鶴以所業投之,且乞一見。……荀鶴爲主客者引入,……梁祖自起,熟視之。復坐,謂杜曰:“秀才曾見無雲雨否?”荀鶴答言:“未曾見。”梁祖笑曰:“此所謂無雲而雨,謂之天泣。不知是何祥也?”又大笑,命左右將紙筆來,請杜秀才題一篇《無雲雨詩》。杜始對梁祖坐,身如在燃炭之上,憂悸殊甚。復令賦《無雲雨詩》,杜不敢辭。即令坐上賦詩,杜立成一絶獻之。梁祖覽之,大喜,立召賓席共飲,極歡而散,且曰:“來日特爲杜秀才開一筵。”復拜謝而退。杜絶句雲:“同是乾坤事不同,雨絲飛灑日輪中。若教陰朗都相似,争表梁王造化功。”由是大獲見知。……

福建人徐夤下第,獻《過梁郊賦》。梁祖覽而器重之,且曰:“古人酬文士,有一字千金之語。軍府費用多,且一字奉絹一匹。”徐賦略曰:“客有失意還鄉,經於大梁,遇郊坰之耆老,問今古之侯王。父老曰:且説當今,休論往古。昔時之事跡誰見,今日之功名目覩。”辭多不載。遂留于賓館,厚禮待之。徐病且甚,梁祖使人謂曰:“任是秦皇漢武。”蓋誚徐賦有:“直論箫史王喬,長生孰見;任是秦皇漢武,不死何歸。”[18]憾其有此深切之句爾。[19]

不僅文字不同,賦《無雲雨詩》的主體也不相同。據《詩話總龜》引《洞微志》[20]、《唐詩紀事》[21]、以及《唐才子傳》[22]卷九《杜荀鶴傳》等,《無雲雨詩》的作者應當是杜荀鶴;《全唐詩》收錄時亦著爲荀鶴。《釣磯文集序》系其事于徐寅,當屬誤系。餘嘉錫在《四庫提要辨證》中《徐正字詩賦二卷》篇中也稱今本《舊聞記》“其敘此事,委曲周析,斷非傳寫之誤” [23]。且朱溫梁王之封當在天復三年(903)[24],而徐寅登第事,據《唐才子傳校箋》考證當在乾寧元年(894)[25],時全忠尚非梁王,徐寅自不當有“争表梁王造化功”之言。

關於徐寅事,《舊聞記》載其作《過梁郊賦》卻未說明原因。《釣磯文集序》記徐寅“醉中誤觸諱。歸館了悟,憂在不測”。因醉犯朱溫諱,憂懼及禍,故作賦以獻;劉克莊《徐先輩集序》[26]中的記載,也大體相同。餘嘉錫辨證之:“今本《洛陽舊聞記》無觸諱事,蓋傳寫脫去,據其所言,乃醉中誤犯,非獻賦觸諱,與《十國春秋》不同。” [27]他認為,今本《舊聞記》在傳寫過程中,脫漏了對徐寅因醉觸犯朱溫諱的前情交代。

敘事和《釣磯文集序》相似的有李俊甫《莆陽比事》。其末注明引自《東坡志林》[28]和“張齊賢志”。“齊賢志”所指當爲《洛陽搢紳舊聞記》。其雲:

卷一·縑酬大梁珠叙合浦:徐寅嘗謁朱全忠,誤觸諱,全忠色變,殺其主客。時寅恐不 得脫,乃作《過大梁賦》以獻,前志誤作過太原賦畧曰:“千金漢將,感精魄以神交;一眼吳兒,望英風而膽落。”全忠大喜,令軍士誦之,一字酬一縑,不復責前事。梁王嘗自言夢準陰侯授以兵法。“一眼吳兒”,指李克用也。東坡志林、張齊賢志[29]

《莆陽比事》此條,糅合了《東坡志林》和《洛陽搢紳舊聞記》中關於徐寅見重于朱溫的敘述,面貌可能更近於《東坡志林》。

而《分門古今類事》引《洛陽搢紳舊聞記》也頗多糅雜成分,卷二十《荀鶴惡念》[30]:

梁太祖爲汴帥,頗延接舉人,或有通刺未得見者,雖累月,典謁者必詢其居止,以防非次請召。進士杜荀鶴自九華來,適遇山東用兵,未即見,賓吏乃置之相國寺塔院,凡半載,不問。一日,梁祖請客散後,以骰子自擲,意有所蔔,百擲無貴彩,怒甚,因戲曰:“我與杜荀鶴蔔及第否?”應聲成堂印,大喜,急請杜秀才。杜方沐洗,忽悶絶而仆,久之乃蘇,曰:“我得吉夢。”既見,賦《無雲而雨》詩:“同是乾坤事不同,雨絲飛灑日輪中,若教隂靄都相似,争表梁王造化功。”大見賞遇,夜飲款密,遂送名春官,是年成名裴䞇下第八人。吏問當日何夢,杜不敢隱,雲:“夢在大殿,一僧曰:‘君見梁王即食祿之來也。不久爲詞臣,苟無惡念,未可量也。’”及梁開國,爲翰林學士,恃舊陵虐,謀殺己所不悅者,未成而疾,涉旬乃卒。此豈非惡念也哉。《縉紳舊聞紀》

其記荀鶴吉夢以及惡念報應事,他書所無。而《舊五代史》載荀鶴去世時稱:“旣而恃太祖之勢,凡搢紳間己所不悅者,日屈指怒數,將謀盡殺之。苞蓄未及洩,丁重疾,旬日而卒。”[31]且《詩話總龜》引《洞微志》[32]、《南部新書》[33]及《唐才子傳》[34]諸書都提及杜荀鶴“送名春官”“裴䞇下第八人”事,故而《分門類事》可能糅合幾種說法并進行了一定程度上的加工。因《分門類事》是以“應驗”“應兆”爲中心的故事集,故多有改編以使之合乎主旨,導緻其改編後的版本往往與原貌相差甚遠。

此外還有一些宋人書中提到《舊聞記》的,如南宋趙與旹所著《賓退錄》中:“《三志·甲》謂欀子、偃孫,羅前人所著稗說來示,如徐鼎臣《稽神錄》,張文定公《洛陽舊聞記》,錢希白《洞微志》,張君房《乘異》,呂灌園《測幽》,張師正《述異志》,畢仲荀《幕府燕間錄》七書,多歴年二十,而所就卷帙皆不能多。《三志·甲》才五十日而成,不謂之速不可也。”[35]將《舊聞記》與《稽神錄》等并視爲稗說。

由此可見,《洛陽搢紳舊聞記》在南北宋的流傳相對較廣。而各家對其引錄,也多取其詩本事,如《詩話總龜》、《釣磯文集序》等;或是其有益於補史的部分,如《容齋隨筆》;對於其中神怪傳說、因果報應類,引錄的則相對較少。張氏在自序稱之爲“別傳、外傳比也”的定位,也在兩宋時期得到廣泛認同。

南宋時期無名氏曾校《洛陽搢紳舊聞記》。今存明穴研齋抄本、鮑廷博刻《知不足齋叢書》本及清代幾個抄本,卷末皆附南宋人校記,故知其影響之大。《洛陽搢紳舊聞記》在南宋時流傳之廣,於此可見一斑。

元代雖有《文獻通考·經籍考》著錄,但是畢竟不是實藏書目,並不能體現它在當時的流傳情況;但此外似未見其在元引錄利用之跡。唯辛文房所著《唐才子傳》記杜荀鶴賦《無雲雨詩》事,但文字更近於《詩話總龜》所引《洞微志》及《唐詩紀事》。

(二)《洛陽搢紳舊聞記》在明代的流傳

到了明代,《洛陽搢紳舊聞記》的流布更加廣泛。主要體現在以下兩方面:

一、刻本的出現。《洛陽搢紳舊聞記》在明代以前的刊刻情況,史料無載,但是從其在兩宋頗爲廣泛的流布來看,還是有可能曾經有過刻本的。而已知最早的刻本,出自傅增湘先生訂補、莫友芝撰寫的《藏園訂補郘亭知見傳本書目》,載爲:

宋張齊賢撰,知不足齋本。

【附】明洪武中張氏刊本。明刊本(眉)

【補】明穴硯齋抄本,十二行二十字,墨格。翁斌孫藏。[36]

《藏園訂補郘亭知見傳本書目》中的【附】條,爲莫友芝《郘亭知見傳本書目》成書後,在流傳過程中所增入的他人批注,其作者大都不可考。[37]此後《增訂四庫全書簡明目錄標註》邵友誠【續錄】轉錄之:“明洪武中張氏刊本,翁弢夫有穴硯齋抄本。筆記小說大觀本。”[38]

今考各大圖書館目錄,均已未見此本,可能已經佚失,其面貌如何已經不得而見。但是作爲首個有明確著錄的明初刊本,明洪武中張氏刊本的出現,無疑對明代《洛陽搢紳舊聞記》的流布意義甚大。

二、《永樂大典》和《說郛》的引錄。《四庫總目》稱:“檢《永樂大典》所載此書之文,亦無出此本外者。”今本《永樂大典》載《舊聞記》,不過三條:

卷五八四〇李裝花條:《洛陽搢紳舊聞記》:開寶初,洛陽賢相坊染勞工姓李,能打裝花襭,眾謂之李裝花。[39]

卷一〇八一三拜義父母條:《洛陽搢紳舊聞記》:五代唐莊宗,嘗令劉後拜齊王張全義與其夫人儲氏爲義父母,親造其第。齊王避不敢見,劉後歸,奏之。且言少失父母,願拜齊王并儲氏爲義父母。莊宗許之,齊王累表辭讓,不得已而受之。莊宗令翰林學士禮院定相見及往來牋書儀。[40]

卷四九〇八水中出煙條:《洛陽搢紳舊聞記》:洛陽甘露縣,開寶中有布衣貌古,美鬚髯,策杖,引一僕。鬚眉皓白,擔布囊隨之。命仆扣院門,既昇堂,院主相挹,共語且久。取一大盆置諸中庭,日內滿盆添水,又命焚香視水,中有白煙自水中出,起高丈餘漸成五色,食頃方散。院主曰:恨爲僧不敢禮拜,果謂之神仙耳。布衣已出,期年不至。[41]

《永樂大典》所載比今本《舊聞記》文字稍爲簡略,但從內容上來看極爲相似。明初陶宗儀編纂《說郛》時,也節選包括自序在內的6篇,作爲一卷收錄。明代中期祁承㸁所作《澹生堂藏書目》著錄《說郛》本《洛陽搢紳舊聞記》[42];鮑廷博刊刻《知不足齋叢書》本《洛陽搢紳舊聞記》時所保留的吳氏校記,也多據《說郛》本校改。

有明一代,刻本的出現和叢書、類書的引錄,使其流傳不斷,且影響愈大。也爲清代對其傳抄和刊刻奠定了基礎。

(三)《洛陽搢紳舊聞記》在清代的著錄與研究

清人書目中對《洛陽搢紳舊聞記》一書多有著錄和研究。其中所著錄的版本多爲抄本或鮑廷博所刊刻的《知不足齋叢書》本;內容上則多抄錄書前自序。如周中孚《鄭堂讀書記》、丁仁《八千卷樓書目》及張之洞《書目答問》所著錄的版本均爲《知不足齋叢書》本。而《抱經樓藏書志》著錄爲抄本、《天一閣書目》著錄藍絲欄抄本,且皆節錄《洛陽搢紳舊聞記》書前自序。《四庫全書總目》和《鄭堂讀書記》則對《洛陽搢紳舊聞記》作了較爲深入的研究和考辨。

《四庫全書總目》載提要爲:

《洛陽縉紳舊聞記》五卷 浙江巡撫採進本,宋張齊賢撰。

齊賢字師亮,曹州人,徙居洛陽。太平興國二年進士。累官同中書門下平章事,以司空緻仕。卒謚文定。事蹟具《宋史》本傳。是書前題乙巳歲,乃眞宗景德二年齊賢以兵部尚書知靑州時所作。皆述梁唐以還洛城舊事,凡二十一篇,分爲五卷。書錄解題目次與此本合,獨晁氏《讀書志》作十卷。今案自序,明言五卷,而檢《永樂大典》所載此書之文,亦無出此本外者。則《讀書志》字誤明矣。書中多據傳說之詞,約載事實以爲勸戒。自稱凡與正史差異者,竝存而錄之。亦別傳外傳之比。然如衡陽周令妻報應、洛陽染工見冤鬼、焦生見亡妻諸條,俱不免涉於語怪。又如李少師賢妻一條,稱契丹降王東丹,朝廷密害之,非命而死。契丹已知之。李肅奉命護喪柩送歸,憂沮不知其計雲雲。案《通鑒》《五代史》,東丹即遼太祖長子,太宗之兄,奔唐爲昭信節度使,賜名贊華。因太宗助石晉起兵,潞王遣宦者秦繼旻、皇城使李彥紳殺之於其第。是東丹之死,實緣潞王以兵敗逞忿,旋即滅亡。晉高祖後爲之備禮送歸。時隔兩朝,在晉人本無密害之事,又何所疑嫌而遽形憂沮。此事殆出傳聞之譌,殊不可信。至如紀張全義治洛之功,極爲詳備,則舊史多採用之。其他佚事,亦頗有足資博覽者。固可與五代史闕文諸書,同備讀史之考證也。[43]

《提要》約載作者事跡與書前自序,舉李肅言東丹之例,證《記》中有傳聞之偽詞,不可盡信。但是也正面評價其記載張全義治洛事等,并認爲其足以“備讀史之考證”,極言其史料意義。對於後代的研究還是頗爲重要的。而《提要》載其來源于浙江巡撫采進本,也為我們了解《四庫全書》本《洛陽搢紳舊聞記》的版本狀況提供了線索。

《鄭堂讀書記》則在《提要》基礎上,進一步討論了《舊聞記》中的《泰和蘇揆父鬼靈》及《虔州記異》等關涉神異的幾篇,認爲他們“皆屬神怪之談,真所謂其言不雅馴,縉紳先生難言之也。”對《舊聞記》材料來源提出疑問。鄭氏還探討了鮑廷博《知不足齋叢書》本《舊聞記》的版本來源問題,認爲是“鮑淥飲借吳氏池北草堂較宋本開雕”。[44]

清代因鮑廷博將《洛陽搢紳舊聞記》刊刻入《知不足齋叢書》,使得其得到更加廣泛的流傳和利用。但是明清之際的許多抄本,還是保留了鮑氏刻書之前《洛陽搢紳舊聞記》的面貌,對於了解其版本的流傳以及校勘都有著極爲重要的意義。

二、《洛陽搢紳舊聞記》的版本考述

(一)現存版本概述

《洛陽搢紳舊聞記》是張齊賢於北宋初年所作筆記。因其作者乃是宋初名相,內容則補五代史料,行文又頗通俗生動,故得以在兩宋時期廣泛流布,傳抄甚眾。已知最早的版本是南宋人校本,今已不存。今存明穴研齋本、鮑廷博刻《知不足齋叢書》本及幾個清抄本,卷末附其校記:“丁亥臘月十有七日,燈下校。後四日立春,詔戊子改元紹定矣。”故知穴研齋等本之祖本當爲南宋人校本。至於南宋人所校是否爲刻本,今已不得而知。後有著錄於《藏園訂補郘亭知見傳本書目》中的明洪武中張氏刊本,今亦不傳。

《洛陽搢紳舊聞記》現存版本情況如下:

1.明穴研齋抄本(簡稱“穴研齋本”),國家圖書館藏。

2.清抄本附《王文正公遺事》一卷、《韓忠獻公遺事》一卷(簡稱“鄭本”[46]),國家圖書館藏。

3.清鮑廷博刊刻《知不足齋叢書》本(簡稱“鮑本”)。

4.清朱錫庚跋抄本(簡稱“朱本”),上海圖書館藏。

5.清修文淵閣《四庫全書》本。(簡稱“庫本”)

6.清袁思亮校內府抄本(簡稱“袁本”),上海圖書館藏。

7.清靜緣齋藍絲欄抄本(簡稱“靜緣本”),國家圖書館藏。

一、明穴研齋抄本

明穴研齋抄本,著錄於《中國古籍善本書目》,國家圖書館藏。半葉12行,行21字,小字雙行同。四周單邊,白口,墨格。版心依次書“洛陽舊聞”及卷數、葉數,“穴研齋繕寫”。卷首有目錄,每卷前附當卷目錄。首卷首葉鈐印:“翁斌/孫印”朱文方印、“北京圖書館藏”朱文長印、“惕甫/借觀”白文方印。宋諱字中,避“敬”爲“恭”、“宏”省闕;不避“朗”、“構”等。

關於穴研齋本的時代及收藏情況,龐石帚先生的《穴研齋藏書》[47]和冀淑英先生的《關於穴研齋抄本》[48]均有詳細介紹,玆略述如下:黃丕烈曾收藏穴研齋抄本數種,并盛贊其精良,“穴研齋繕寫本精妙真無匹也”。他在《士禮居藏書題跋記》提到其抄書年代,稱“《何博士備論》二十六篇不分卷,因其爲穴研齋繕寫,珍之。先是,收得穴研齋諸書,初不知時代先後,惟陸遊《南唐書》爲虞山錢遵王藏書,則在遵王先矣。他爲宋人說部,總得於松江故宦家,有賈人知其由來,謂出於康熙朝明相國家”。認爲穴研齋本時代早於錢遵王。而葉昌熾在《藏書紀事詩注》中引錄《士禮居藏書題跋記》說法,并與蔣香山述周季貺之言相對照,“穴研裝璜精美,似國初旗人之風雅好事者,或出自明相國家” 。認爲穴研齋本出自明珠家。繆荃孫《雲自在龕隨筆》對此已有反駁:“穴研在遵王之前,葉雲成容若,則誤甚。”綜上可知,穴研齋抄書的年代早於錢遵王,而明珠父子可能僅收藏過該書,而非抄者。其抄者則可據沈曾植《海日樓題跋》卷三所載“穴硯齋藏王雅宜小楷千字文真跡冊後”一條考出:“《無錫縣志》秦柱字汝立,秦金之孫,工書,師歐陽率更,草師孫虔禮,以薦授中書舍人。《士禮居藏書紀》屢稱穴研齋抄本,而不知其時代先後,觀察此乃汝立印也。”知穴研齋爲秦柱齋館名。而秦柱爲秦柄弟,秦柄據《無錫縣志》爲萬曆五年貢生,故穴研齋本也當爲明萬曆前後所出。

而穴研齋本的收藏情況,冀先生也論之甚詳,可與穴研齋本《洛陽搢紳舊聞記》藏印互證。藏印主要有二:“翁斌孫印”出於翁斌孫(1860-1923),字弢夫,翁同龢兄同書孫;“惕甫借觀”出於王芑孫(1755-1818),號惕甫。冀先生所論穴研齋抄本之宋人說部先爲黃丕烈收藏,經王芑孫借觀,後又歸常熟翁氏,正與此相合。而此前也可能經錢遵王和納蘭容若遞藏。

穴研齋抄本卷末附南宋人校語:“丁亥臘月十有七日,燈下校。後四日立春,詔戊子改元紹定矣。”穴研齋本是現存最早最完整的版本。

二、清抄本附《王文正公遺事》一卷、《韓忠獻公遺事》一卷

清抄本(附《王文正公遺事》《韓忠獻公遺事》各一卷),國家圖書館藏。半葉9行,行22字,小字雙行同。上下單邊,左右雙邊,白口,無欄。版心書“洛陽舊聞”及卷數、葉數。自序後有目錄。首卷首葉鈐印:“長樂鄭振鐸西諦藏書”朱文長印、“北京圖書館藏”朱文長印。末卷卷尾鈐印:“長樂鄭氏藏書之印”朱文長印、“北京圖書館藏”朱文長印。後附兩卷字體不一,當出自不同抄手。有句讀。

鄭本中的藏印,僅有鄭振鐸印和北京圖書館印。鄭振鐸[49](1898-1858),號西諦,福建長樂人。抗戰中“蟄居上海搶救文獻”,儲存甚多。不幸遇難後,夫人高君箴與子鄭爾康將其全部藏書交予北京圖書館。北圖後將其捐書編爲《西諦書目》五卷,著錄《洛陽搢紳舊聞記》爲:“《洛陽搢紳舊聞記》五卷,宋張齊賢撰,清抄本,一冊。”[50]而鄭本在西諦之前之遞藏情況,卻也不得而知了。

鄭本從避諱上來看,改過一些宋諱字,如“恭翔”改正爲“敬翔”,但仍避“弘”諱。因“弘”諱作省闕處理,與穴研齋本相同,是以推測可能是未能盡改之宋諱字。不避“丘”諱[51]。鄭本卷末亦附南宋人校語。

三、清鮑廷博刊刻《知不足齋叢書》本

《知不足齋叢書》本,半葉9行,行21字,小字雙行同。上下單邊,左右雙邊,白口。版心書“洛陽舊聞記”、卷數及“知不足齋叢書”。每卷卷首附當卷目錄。書末除南宋人校記外,有跋語“乾隆丙申孟春,借吳氏池北草堂校本開雕”。

鮑本是現存最早的刻本,也是流通最廣的版本。後來商務印書館出版的《叢書內建初編》本、進步書局出版的《筆記小說大觀》本,都是據之排印的。《知不足齋叢書》是以刻書極精著稱的。法式善《陶廬雜錄》稱其刻書“於杭郡最精,校讎亦縝密”[52]。吳翌鳳《遜志堂雜鈔》也贊美鮑氏“得本之精,讎校之審,視毛氏有過之無不及者”[53]認爲其刻書的成就超過了汲古閣。

據卷末鮑廷博跋語,《洛陽搢紳舊聞記》是以吳長元池北草堂本爲底本的。吳長元,浙江仁和人,生卒年不詳,約乾隆三十五年前後在世,是鮑廷博的好友。吳長元和鮑廷博互相借書校勘抄錄的情況並不罕見。吳曾寫道:“友人鮑以文氏,嗜奇好古,先世所藏兩宋遺集多至三百餘家,亦以未見先生詩文為憾。會有南鴻之便,即以錄本寄之。以文每得異書,不自珍錮,枕函帳秘,往往播在藝林,公諸同好,更能損貲壽梓,以續六百餘年一線之緒,俾汲古之士得家置一編,以供弦誦。”[54]池北草堂本今已不存,其是刻是抄、是流傳已久還是吳氏手抄,也不得而知。但可以肯定的是,吳長元用“別本”對校、《說郛》他校,保留了一部分今已亡佚的“別本”資訊,是有一定價值的。

鮑本中多小字注,李劍國先生提出其不知出南宋無名氏還是池北草堂;筆者將在後文中結合抄本情況對這個問題作一考論。鮑本避“敬”諱爲“恭”,避“丘”諱爲“邱”,避“弘”諱爲“宏”。前者爲避宋諱,後二者所避當爲清諱。[55]鮑本過錄池北草堂本,有南宋人校記。

四、清朱錫庚跋抄本

朱錫庚跋清抄本,著錄於《中國古籍善本書目》,上海圖書館藏。半葉10行,行19字,卷首爲卷一至卷五目錄,版心題“洛陽舊聞”。卷首記朱錫庚跋語:“《洛陽縉紳舊聞記》,宋張齊賢撰,皆述梁唐以來洛中舊事。共五卷,凡二十一篇。多據傳聞之詞,約載事實,以明勸誡。自稱凡與正史差異者,并錄而存之,類別傳外傳之比雲。《簡明目錄》入子部小說家。”下鈐“少河”朱文篆印,旁書“椒花吟舫”。自序葉鈐印:“掃塵齋/積書記”白文長印、“合眾圖書館藏書印”朱文長印、“禮培/私印”白文方印、“杭州葉氏藏書”朱文長印。首卷首葉鈐印:“合眾圖書館藏書印”朱文長印、“杭州葉氏藏書”朱文長印、“上海圖書館藏書”朱文長印。

朱錫庚[56](1762-1827-?),字少河,順天大興人。朱筠之子,繼承父椒花吟舫藏書,《洛陽搢紳舊聞記》見著于其所編《椒花吟舫書目》[57]。朱氏晚年衰頹,恐藏書毀于後人之手,將之“減價而沽,擇人以售”;在他去世後,“先生後人盡將家藏鬻之廠市”。[58]朱氏藏書盡爲後人所售出。朱本的藏印中,“掃塵齋積書印”、“禮培私印”爲王禮培(1864-1943)印,有藏書處“掃塵齋”。“杭州葉氏藏書”爲葉景葵(1874-1949)印。葉景葵與張元濟等創合眾圖書館時,曾從王禮培處購書,《洛陽搢紳舊聞記》當在彼時由王禮培而至於葉景葵,後歸合眾圖書館。

朱本有避“丘”諱爲“邱”之處,故抄寫定晚于雍正三年;而早於朱錫庚藏書時。朱本抄寫最草,且多脫漏。卷末無南宋人校語,且此本與今以南宋校本為祖本的系統文字內容頗有不同;朱本之脫漏處也不能僅歸罪於抄手,而可能是另有所本。朱本作爲現存極少的獨立於南宋校本的版本,其校勘價值值得重視。

五、清修文淵閣《四庫全書》本

《四庫全書》本,半葉8行,行21字,小字雙行同。四周雙邊,白口。版心書“欽定四庫全書”、“洛陽搢紳舊聞記”及卷數、頁數。卷首不附目錄。

庫本卷首有《洛陽搢紳舊聞記》提要,末書“乾隆四十六年三月恭校上”。提要後爲《洛陽搢紳舊聞記》原序,正文卷端題:“欽定四庫全書/洛陽搢紳舊聞記卷某/宋張齊賢撰”。卷末有“洛陽搢紳舊聞記卷某”字樣。

庫本每隔兩到三卷,便會在卷端注明以下幾卷的詳校官、覆勘、總校官、校對官及謄錄者的官職姓名。《洛陽搢紳舊聞記》在卷一、卷四之卷首標注,我們可以看到,其詳校官爲編修曹振鏞、覆勘爲侍讀孫球、總校官爲知縣繆琪、校對官爲中書葉菼、謄錄爲監生周丕。因《舊聞記》本身篇幅較小,故而其負責人也未有變動。

庫本不避“丘”諱,卷末無南宋人校記。

六、清袁思亮校內府抄本

袁思亮校清內府抄本,著錄於《中國古籍善本書目》,上海圖書館藏。半葉10行,行21字,版心題“洛陽舊聞”,每卷前有該卷目錄。末卷卷尾記校語“己未閏七月十九日,用《知不足齋叢書》本校一過。𧄏庵。”自序葉鈐印:“壺仌室/珍藏記”朱文長印、“蒼茫齋/所藏鈔本”白文長印、“剛伐邑/齋藏書”白文長印、“高世異圖書印”朱文長印、“上海圖書館藏”朱文長印。天頭處鈐有內府藏書大印,字跡模糊難識。不過此印應當是上圖將之著錄爲內府本的重要佐證。首卷首葉鈐印:“華陽/國士”朱文方印、“蒼茫齋”白文方印。末卷卷尾的校語旁鈐印:“高氏校閱/精鈔善本印”朱文長印、“湘潭袁氏/滄州藏書”朱文長印。

袁本的藏印中,“壺仌室珍藏記”、“剛伐邑齋藏書”、“湘潭袁氏滄州藏書”等,爲袁思亮印;“蒼茫齋”、“蒼茫齋所藏鈔本”、“高氏校閱精鈔善本印”、“高世異圖書印”、“華陽國士”等,爲高世異印。袁思亮[59](1879-1939),號𧄏庵,湖南湘潭人,藏書處爲剛伐邑齋。袁氏藏書極精,且多經校閱,“𧄏庵之書,卻非僅插架者,幾乎無書不讀”。其藏書多得自族曾祖袁芳瑛臥雪廬。袁本《舊聞記》無芳瑛臥雪廬藏印,可能爲思亮購入。袁本作爲內府抄本,可能經清末戰亂而流出,後經書賈而至思亮。思亮藏書後多焚毀,袁本《舊聞記》倖免於難[60]。思亮卒後,藏書盡歸從子帥南,後爲高世異所得。高世異[61],生卒不詳,四川華陰人。其藏書處爲蒼茫齋,有藏印極多。

袁本館閣體,繕寫極精,刪小字注,袁思亮校多據鮑本補入小字注。袁本卷末附南宋人校語。

七、清靜緣齋藍絲欄抄本

清藍絲欄抄本,國家圖書館藏。五冊,每冊一卷。半葉9行,行21字。四周雙邊,白口,藍絲欄。版心依次書“洛陽舊聞”及卷數、“靜緣齋”。每卷前附當卷目錄。繕寫尤精。首卷首葉鈐印:“析疑/義宧”朱文方印、“延古堂李氏珍藏”朱文長印。

靜緣齋裝幀精美、紙張白皙厚實,繕寫極其漂亮。靜緣齋不知爲何人之齋館,“析疑義宧”可能爲其藏印。“延古堂李氏珍藏”印當屬李世珍[62],民國時天津鹽商,生卒年不詳。其書有得自上海徐氏積學齋、四明盧氏抱經樓。歿後,“其子以其所有歸北平圖書館”。故今見於國圖。

靜緣齋本卷末附南宋人校記:“丁亥臘月十有七日,燈下校。後四日立春,詔戊子改元紹定矣。”

根據上面對各版本的簡介,我們可以按照卷末是否附有南宋人校記,將現存的幾個版本分爲兩個系統——即經過南宋人校勘的系統和未經其校勘的系統。現存各版本是否錄有南宋人校記的情況如下:

(二)點校本所謂“明洪武中張氏刊本”考論

俞鋼先生在整理本《洛陽搢紳舊聞記》[63]的點校說明中,稱其利用了“明洪武中張氏刊本”;而後丁喜霞的《<洛陽搢紳舊聞記>校注》,也稱利用了此本。趙陽陽在《<洛陽搢紳舊聞記>版本與整理瑣議》一文中稱“俞鋼先生校點《洛陽搢紳舊聞記》時,以明刊本(未交代藏地)爲參校本,使我們略可窺見明刊本的原貌”。[64]故“將俞氏點校本中有關明刊本的校語全部摘錄出來。”趙陽陽文中所引明刊本內容,轉錄自俞鋼先生,當是確鑿無疑的;而筆者還發現丁喜霞的校注中用明刊本所出的校記,與俞鋼先生也是毫無二緻的。且丁喜霞所利用的會校本多爲《說郛》、庫本、《筆記小說大觀》本、《叢書內建初編》本一類常見文獻,而明刊本顯然並非易得文獻,是以她所謂的明刊本校記,也應該是引錄自俞鋼先生的點校本。

明洪武中張氏刊本,最早著錄於《藏園訂補郘亭知見傳本書目》[65],著錄者不詳,後《增訂四庫全書簡明目錄標註》過錄之;今考《中國古籍善本書目》及各大圖書館藏書目錄,皆未有此本,其存佚情況確實可疑。而筆者曾緻電俞鋼先生,得知俞先生所用的“明洪武中張氏刊本”,很有可能是上圖所藏某本。俞先生認爲該本出自明刊本,故點校說明中便稱之爲“明洪武中張氏刊本”。而通過比對現存版本與俞先生整理本中所謂出於明刊本的校記內容,我們可以發現俞先生所利用的“明刊本”,確實是上圖藏朱錫庚跋清抄本:

由表可見,所謂明刊本的十條校記,均與上圖藏朱本一樣;且有一些目前看來僅見于朱本、可能為朱本訛字的,明刊本校記也都一樣。如卷一《陶副車求薦見忌》中,“獨恁田地籍箇甚”的說法,就僅見於朱本。而卷四《安中令大度》中“幾無愧矣”,更是如此。“幾”此處,必爲“幾”之音訛;朱本傳抄潦草可能有此訛誤,而所謂明刊本校記中也同樣有此錯誤。卷五《白中令知人》中,朱本“二二中”,當爲“一二中”之形訛,而明刊本校記對此條也有引錄。是以,俞先生所利用的“明刊本”,當爲朱本無疑。而朱本中又似未能找到證明其底本爲明刊本之證據,不知俞先生所據爲何。明洪武中張氏刊本,今或已亡佚;其與朱本的關係也不得而知。但朱本作爲非南宋校本系統,其校勘價值仍然是非常值得肯定的。

(三)穴研齋本和鄭本關係考論

鄭本和穴研齋本雖然同出南宋校本系統,且從整體上來看文字內容非常接近,但應該並無傳抄關係。原因有三:首先,鄭本未承襲穴研齋本的明顯誤字。穴研齋本雖時代較早,繕寫尤精,但也不免有脫漏錯字。如卷一《襄陽事》中“金州團練”誤爲“金州團結”,卷二《齊王張令公外傳》自注中“天成中”誤爲“天城中”,“堆積材木”誤爲“唯積材木”等。這些訛字鄭本均未繼承。

其次,鄭本與穴研齋本細微之處的不同還是頗多的,這裡僅舉幾例比較典型的:

卷一《梁太祖優待文士》中“梁祖顧敬翔等”條,穴研齋本仍依宋本避諱,作“恭翔”;而鄭本則改宋諱爲“敬翔”。

卷一《少師佯狂》中小字注“蓋譏雲辨體肥而肚大故也”,穴研齋本作“壯大”,鄭本及其餘諸本均作“肚大”。

卷二《齊王張令公外傳》中“十八屯申”條,鮑本、穴研齋本等諸本皆作“屯申”,而獨鄭本與朱本作“屯中”。

卷三《向中令徙義》中“向中令移鎮安陸”條,穴研齋本作“私鎮”,而鄭本及其餘諸本皆作“移鎮”。

卷四《水中照見王者服冕》中“眾僧童行悉來窺視”條,穴研齋本作“窺觀”,而鄭本及其餘諸本皆作“窺視”。

從這幾個例子中我們可以看到,鄭本與穴研齋本的文字出入是不能視為鄭本傳抄緻誤的,鄭本的不同之處都是別有來源的。

最後,穴研齋本中有一些脫字,鄭本作空字處理,如:

卷一《襄陽事》中,穴研齋本“侯章、趙暉俱爲國指揮使”,鄭本作“侯章、趙暉俱爲□國指揮使”[66];穴研齋本“戎將令至陝驛”,鄭本作“戎將令□至陝驛”。

卷二《李少師賢妻》中,穴研齋本“李某擅興盜用官庫物”,鄭本作“李某擅興□盜用官庫物”。

卷五《白中令知人》中,穴研齋本作“命宰臣備祖筵於闆橋餞之,遺榮之”,鄭本作“命宰臣備祖筵於闆橋餞之,遺榮之□”等。

古書中常有因避諱而空字[67],或因“語涉朝廷”而空格的情況[68],而這種情況往往能證明其所依據的版本是比較早的。越到後來,則可能因輾轉傳抄,導緻連寫脫字[69]。穴研齋本的脫字,鄭本多作空字,也可見其來源較早。

是以,再結合鄭本不避“丘”諱的情況,我們推測鄭本所依據的應該是某個比較早的版本。而這個版本應該與穴研齋本同屬南宋校本系統,卻又獨立于穴研齋本。鄭本的校勘價值是值得肯定的。

(四)鮑本小字注考論

鮑本中小字注的歸屬問題,一度造成很大困擾。因其同時保留了南宋人和清人吳長元的兩重校勘成果,是以單純依據鮑本來辨別校記的來源,確實有難度。李劍國先生便曾提出知不足齋本中“多有校語,不知出南宋無名氏還是出池北草堂”的問題。而後趙陽陽在論文《<洛陽搢紳舊聞記>版本與整理瑣議》中試圖以分析校語的“體例”和“原則”的方法,來解決這個問題,卻也未得其實。事實上這個問題的解決也有賴于對現存版本的考察:通過對勘鮑本與同屬南宋校本系統卻又早於鮑本的版本,便可以分辨出鮑本中的吳氏校記。是以,穴研齋本毫無疑問是一個絕佳的對照組。穴研齋本作爲一個明抄本,其抄錄時間必然早於吳長元校勘時間;且與鮑本同屬南宋校本系統。故鮑本中吳長元的校記可通過與穴研齋本的比照分辨出來。而因鄭本中小字注也略同於穴研齋本,與鮑本區別較大;加之其來源應該也不會太晚,是以可以將這兩個版本與鮑本對勘。結果如下表:

由表可知,僅見于鮑本的小字注爲吳氏校記,而吳氏校記多有據《說郛》及所謂“別本”者。吳氏所據“別本”爲何本,下一節將會論及。而見載於鮑本、穴研齋本與鄭本之小字注,從體例上看絕非校記。從內容上看,《張令公外傳》中的“餘少時親聞舊老所説雲……餘親見厚載、長夏等門堆積材木……即舊老之言可驗矣”,以及《焦生見亡妻》中“梨園……數十年前,尚有存者”等,則很顯然爲作者張齊賢之語氣;而其餘的如“時班行潛目之爲楊風子”、“其母實其繼母也”等,也都像是作者為便於讀者了解文意而加的注釋。是以我們推測這些小字注很有可能爲作者自注。而南宋人校記則很有可能爲作品所吸收,是以未能在文中保留;僅於書末保留校語,說明其經過南宋人校勘而已。這從非南宋校本系統的小字注中也能夠看出:以朱本爲代表的非南宋校本系統中所保留的注釋,和穴研齋本等幾乎無二。故而我們可以得出結論:諸本皆有之小字注爲張齊賢自注;而鮑本多出之小字注,則爲吳氏校記。

(五)朱本與吳氏校記關係考論

朱本多有脫漏[70]。如卷一《少師佯狂》篇中,脫自“石晉時,張相從恩自南院宣徽使官才檢校司徒”到“張公知其貧,贈遺甚厚”共172字,卷四《洛陽染工見冤鬼》篇末,脫“時相州節使焦繼勳知當府事,滕大諫中正任通理”20字,卷二《楊少師佯狂》脫“以姪女呼之”,卷二《虔州紀異》脫“頭髻如壯夫向後摺之狀,頤頷上指而髻在項上”19字,卷三《張相夫人始終否終泰》脫“形骸骨立”等。而今存南宋校本系統均未見此種情況[71]。但其卷一所脫172字、卷四中所脫20字,卻又與鮑本所載吳氏校記相合。鮑本中卷一《少師佯狂》載吳氏校記:“按石晉時至此八行,別本所無。”卷四《洛陽染工見冤鬼》篇末校記“別本至此無以下二十字”。而除此之外,通觀鮑本中吳氏校記,也大多於朱本內容相合:

由表可見,除卷四《水中照見王者服冕》朱本中作“院主曰”,而吳氏校記作“退堂謂院主曰”之外,二者基本上相同。是以我們大緻可以推斷,吳氏校勘池北草堂本時所用的“別本”,與朱本應當來源于同一祖本,也都屬於以朱本為代表的非南宋校本系統。而我們對其祖本的行款也可作一大緻推測:朱本與吳氏“別本”所脫之172字(19×9+1)可能爲脫葉;二本所脫之20字(19+1)及朱本所脫之19字,可能爲脫行,故而其祖本的行款可能爲半葉9行,行19字。

朱本和吳氏別本的相似之處,體現了非南宋校本系統所共有的特征。比較有代表性的如卷一《少師佯狂》中自“石晉時,張相從恩自南院宣徽使官才檢校司徒”到“張公知其貧,贈遺甚厚”脫,而卷四《洛陽染工見冤鬼》篇末,“時相州節使焦繼勳知當府事,滕大諫中正任通理”也脫。認識到這一點,對我們研究庫本的底本來源,至關重要。

(六)庫本底本考論

庫本來源複雜,李劍國先生稱“庫本不詳所出”。但若從四庫徵書入手,還是能略窺其一斑的。《四庫全書總目》稱其所據爲“浙江巡撫采進本”。而考《浙江采進遺書總錄》閏集:“《洛陽搢紳舊聞記》五卷,知不足齋寫本。右洛陽張齊賢輯。摭拾五代舊事,共二十一則,皆據所聞于搢紳與正史稍異者,兼存而錄之。” [71]可知浙江巡撫所采乃知不足齋寫本,故庫本的底本也當爲知不足齋寫本。而鮑廷博之是以上知不足齋寫本,是因爲當時刊本尚未刊行。據刊本卷末跋語“乾隆丙申孟春,借吳氏池北草堂校本開雕。”我們可以知道《知不足齋叢書》刊本是於乾隆四十一年雕版印刷的。而《浙江采進遺書總錄》則“於乾隆三十九年至四十年刊刻,此後未再重刻”[72]。《總錄》是在乾隆三十九到四十年之間刊刻的,而采進本呈進時間必早於《總錄》的刊刻時間。那麼采進本進呈時間當在乾隆三十九年之前,早於刊本刊行時間。故知不足齋上家藏寫本。

知不足齋寫本今已不見,其具體版本情況我們也無從得知。但從庫本不載南宋人校記來看,我們可以知道庫本及其底本知不足齋寫本都當屬於非南宋校本系統。這也可以從庫本與同屬非南宋校本系統的朱本及吳氏別本的相同之處見得。如:

卷四《洛陽染工見冤鬼》篇末,朱本、吳氏別本脫“時相州節使焦繼勳知當府事,滕大諫中正任通理。”庫本亦脫,而別本皆有。

卷三《張相夫人始否終泰》篇,“與之俱”條,朱本與吳氏別本作“俱”,庫本同之,別本作“偕”;“又數日,痢漸愈”條,朱本與吳氏別本作“痢”,庫本同之,別本作“病”;“但以敗蓆亂草,蔽形而已”條,朱本與吳氏別本作“蓆”,庫本同之,別本作“葉”;“一旦,有老嫗謂曰”條,朱本與吳氏別本作“旦”,庫本同之,別本作“日”。

卷一《陶副車求見忌》篇,“侯不得已,與之”條,朱本作“得以”,庫本同之,而別本作“獲已。”

卷二《虔州紀異》篇,“今累受國家委任”條,朱本作“受”,庫本同之,而別本作“度”。

卷三《百萬州遇劍客》篇,“一日,借一駿蹄暫出”條,朱本作“一日”,庫本同之,而別本作“忽一日”,多“忽”字。

卷五《張大監正直》篇中的宋臣姓名,如“範魯公諱質”、“李相中令諱昉”等,別本皆作大姓小名,而獨朱本和庫本記宋臣名爲大字。

但庫本中又有許多地方同於鮑本等南宋校本系統,如:

卷一《少師佯狂》中自“石晉時,張相從恩自南院宣徽使官才檢校司徒”到“張公知其貧,贈遺甚厚”,朱本與吳氏別本均脫,而庫本與南宋校本系統則有。

卷二《齊王張令公外傳》中自“與州中所存者僅百戶”條,朱本與吳氏別本作“中州”,而庫本與南宋校本系統則作“州中”。

卷二《虔州紀異》中“韓供奉景祐至”和“韓景祐知書有識”兩條,朱本與吳氏別本作“宗祐”,而庫本與南宋校本系統則作“景祐”。

卷四《水中照見王者服冕》中“忽有老人于市內問院主曰”條,朱本與吳氏別本作“見”,而庫本與南宋校本系統則作“有”。

卷五《張大監正直》中“禁牛皮,不得私貨易”條,朱本與吳氏別本作“賣”,而庫本與南宋校本系統則作“貨易”。

是以,館臣在繕寫庫本的時候,肯定又以南宋校本系統進行過對校。而據文淵閣《四庫全書》本書前提要:“乾隆四十六年三月恭校上”,知文淵閣庫本抄成于乾隆四十六年三月。是時《知不足齋叢書》本已經刊行,流傳甚廣,故館臣曾以之對校知不足齋寫本。《四庫全書考證》中的一條保留了館臣校改時情形的記載:“《洛陽搢紳舊聞記》:‘張相諱從恩,繼室訪其姓氏未獲。’刊本‘繼室’訛‘國號’,據下文改。”[73]從中可以看出,庫本確曾對校《知不足齋叢書》本,從而形成糅合了南宋校本與非校本兩種系統的面貌。

我們還可對知不足齋寫本作一推測:吳長元曾以“別本”校池北草堂本,而別本爲非南宋校本系統;鮑廷博在四庫徵書時所呈家藏寫本,亦爲非校本系統。而鮑廷博曾借吳氏池北草堂校本刊刻《知不足齋叢書》本,吳氏與鮑氏又向來有借“南鴻之便,即以錄本寄之”的互相借抄的傳統。是以吳氏校池北草堂時所用“別本”很有可能是鮑廷博所藏知不足齋寫本。這也可以了解爲什麼在鮑廷博獻上家藏寫本後,很快便以吳長元池北草堂校本雕《知不足齋叢書》本《舊聞記》,並且在刊刻叢書本時大量保留吳氏校記了。吳氏池北草堂本糅合了鮑氏、吳氏兩家所藏《舊聞記》精粹,同時也是南宋校本系統和非校本系統的結合。而這一推測與庫本的複雜面貌也是相吻合的。

雖然庫本同樣具有糅合兩個系統的特質,但是庫本不出校記,且多徑改、諱改,導緻庫本面貌非常複雜。庫本諱改之例極多,如:

卷一《襄陽事》中,庫本作“高勳陷北虜”,而庫本外諸本皆作“高勳後入遼”。

卷一《陶副車求見忌》中,庫本作“契丹犯中夏”,而庫本外諸本皆作“戎虜犯中夏”;庫本作“會有番使自北來,偕赴驛館”。而庫本外諸本皆作“虜命蕃將鎮陝,一旦有蕃使……”;庫本作“使者再三視侯”,而庫本外諸本皆作“虜人使再三視侯”;庫本作“番帥”,而庫本外諸本皆作“蕃酋”等等。

卷二《李少師賢妻》中庫本作“厚賂其王之左右,餘悉以進獻,必獲萬全。”而庫本外諸本皆作“厚賂其戎王左右,及獻馬戎王,萬全必歸”。

卷五《白中令知人》中庫本作“契丹南下”,而庫本外諸本皆作“胡寇猾夏”。

而庫本為求文從字順而徑改之例也不在少數,如卷三《田太尉候神仙夜降》條,諸本皆作“太尉武人,好事如此”。而獨庫本作“太尉武人,卻能如此好道”。考《詩話總龜》卷三八,引《洛陽搢紳舊聞記》爲“重進武人,好事如此”,可知“好事如此”無誤而館臣徑改。且同一篇中有“鉛作黃金汞作銀,爇梁姦倖轉災新”,是以句難通,故庫本改作“鈆作黃金汞作銀,無端姦倖計生新”。考《詩話總龜》,爲“或作黃金或作銀,熱人好幸搏尖新按:好,清抄本作奸”。由此可見此處多經傳抄,原貌爲何今或已不可知。朱本和《詩話總龜》還隻是字形相似,可能在傳抄中幾經輾轉而有形訛;但是庫本因不通其意而強行改變句意。此外卷三《張相夫人始否終泰》中將“國號訪其姓氏未獲”改爲“夫人某氏,訪其姓名國號未獲”,“蒙集色”改爲“蒙菜色”;《田太尉候神仙夜降》中“重進曰:‘非常時。’”改爲“重進曰:‘謹受教。’”;卷五《白中令知人》中“命宰臣備祖筵于闆橋餞之,遺榮之,上繼二疏之跡”,改爲“命宰臣備祖筵于闆橋餞之,鹹謂公上繼二疏之跡”。皆爲別本所未見,而庫本的改動也并沒有什麼文獻依據。館臣徑改之況,於此可見一斑。

庫本是以屬於南宋非校本系統的知不足齋寫本爲底本,會校南宋校本系統《知不足齋叢書》本而形成的一個新的版本。因庫本不出校記,且徑改諱改極多,是以其來源及面貌都顯得分外複雜;庫本底本今雖不見,但是與其同屬南宋非校本系統的朱本及吳氏別本都可以爲我們提供不少關於其底本的資訊,而其對校本則有鮑本、穴研齋本等不少南宋校本系統可作參考。是以,將庫本作爲一個會校本似乎並不合適。

(七)鮑本與袁本、靜緣本的關係考論

自鮑廷博刊刻《知不足齋叢書》後,《洛陽搢紳舊聞記》多以鮑本流傳。《鄭堂讀書記》《八千卷樓藏書目》《書目答問》等皆著錄鮑本;今各大圖書館收藏鮑本頗多;且《叢書內建初編》等據之排印。足以見得其流布之廣,影響之大。故而有一些抄本以鮑本爲底本,便也不足爲奇了。袁本和靜緣本便應當是以鮑本爲底本的抄本。

判斷袁本以鮑本爲底本的最主要原因,是袁本承襲了一些僅見於鮑本的文字。如卷二《李少師賢妻》中“思綰過雍”句,“過雍”二字,據鮑本中吳氏校語,乃是“據《說郛》入” 。此爲鮑本僅見,別本所無;而袁本雖無注,卻錄入“過雍”二字。此外鮑本卷五《張大監正直》“大監聽命”條,據吳氏校記,我們知道其乃“從別本作聽命”。考今存諸本,均爲“廳敕”;而袁本從鮑本作“聽命”。袁本源於鮑本,由此可見分明。袁本卷末著袁思亮己未年(1919年)“用《知不足齋叢書》本校一過”,當僅爲藏家用隨手可得之版本校過,並不意味著袁本和鮑本屬於兩個版本。而通過對校袁本和鮑本可知,袁本之底本當爲鮑本。

靜緣本也當出自鮑本,原因有二:一、靜緣本與鮑本的相似程度極高,幾乎毫無出入。不僅“過雍”、“聽命”襲自鮑本,甚至還有許多錯誤也與鮑本相同。如鮑本中“擇褐”(當爲“釋褐”)一類的版刻誤字,也都繼承。二、鮑本所獨見的吳氏校記它也作了保留。吳氏校記當僅見於鮑本,靜緣本卻也可見。但靜緣本對鮑本校記的保留也是經過取捨的。根據《說郛》補入的校記,靜緣本皆剔除;大段的“別本所無”類,靜緣本也不載;而“一作”、“別本作”一類校記,則刪去大多數,僅保留若幹,如《齊王張令公外傳》中“一作中州”等;疑有、似有類校記,如“疑有脫誤”、“句似有脫誤”類,靜緣本倒是都作了保留。書末載南宋人校語,卻未載鮑廷博跋語。由此可見,此書抄者也是意圖打造一本並非出自鮑本的抄本,奈何漏洞太多,不足爲信。靜緣本以鮑本爲底本當爲確鑿無誤的。

(八)《洛陽搢紳舊聞記》的版本源流圖

[1]. [清]永瑢等撰:《四庫全書總目》卷一四〇,中華書局,1965年,第1188頁。

[2]. 李劍國:《宋代志怪傳奇敘錄》,南開大學出版社,1997年,第42-45頁。

[3]. 趙陽陽:《<洛陽搢紳舊聞記>版本與整理瑣議》,《新國學》第11卷第1期,2015年,第238-250頁。

[4]. [宋]王堯臣:《崇文總目》,《宋元明清書目題跋叢刊》影印《粵雅堂叢書》本,中華書局,2006年,第1冊,第92頁。

[5]. [宋]陳振孫撰,徐小蠻、顧美華點校:《直齋書錄解題》卷十一,上海古籍出版社,2015年,第325頁。

[6]. [宋]尤袤:《遂初堂書目》,《宋元明清書目題跋叢刊》影印《海山仙館叢書》本,中華書局,2006年,第1冊,第491頁。

[7]. [元]脫脫等:《宋史》卷二〇三《藝文志》,中華書局,2011年,第5119頁。

[8]. [元]馬端臨:《文獻通考》卷二一六《經籍考》,中華書局,1986年,第1761頁。

[9]. [明]楊士奇等:《文淵閣書目》卷八,清文淵閣《四庫全書》本。

[10]. [明]焦竑:《國史經籍志》卷四,明萬曆三十年陳汝元函三館刻本。

[11]. 《四庫全書總目》卷八七,第744頁。

[12]. 《宋史》卷二百二《藝文志》,第5033頁。

[13]. [宋]阮閱編,周本淳點校:《詩話總龜》前集,人民文學出版社,1987年。《詩話總龜》成於北宋徽宗宣和五年(1123年)。其記楊凝式事(卷四《稱賞門》,第41頁)、楊苧蘿事(卷三八《譏誚門》,第368頁)、田重進事(卷三八《譏誚門》,第370頁),後皆明確載爲出自《洛陽舊聞》,隻有張翼投詩事(卷四《稱賞門》,第41頁)後未注明出處。按:張翼投詩事位於楊凝式事後,恐脫“同上”;且此事也首見於《舊聞記》,文字也頗爲相似,當爲出自《舊聞記》。《詩話總龜》載此事如下:張翼善詩,嘗投詩兩帙於宮按:原作京,依南圖藏明抄本繆校本改。師王相溥,王諭之以詩雲:“清河詩客本賢良,惠我清吟六十章。詞格宛同羅給事,工夫深似賈司倉。登山始覺天高廣,到海方知浪渺茫。好去蟾宮是歸路,明年應折桂枝香。”《洛陽搢紳舊聞記》載如下:張翼嘗投詩兩軸於宮師王相溥,王相以詩謝雲:“清河詩客本賢良,惠我新吟六十章。格調宛同羅給事,功夫深似賈司倉。登山始覺天高廣,到海方知浪渺茫。好去蟾宮是歸路,明年應折桂枝香。”

[14]. [宋]徐師仁:《唐秘書省正字先輩徐公釣磯文集序》,收入徐寅《釣磯文集》,作爲前序,《四部叢刊三編》影印清述古堂鈔本。清嘉慶宛委別藏本“胡奴”均作“□□”。序作於南宋高宗建炎三年三月(1129年)。

[15]. [宋]委心子撰,金心點校:《新編分門古今類事》,中華書局,1987年。《分門古今類事》成於南宋,序乾道乙醜仲夏朔日(1169年)。(《十萬卷樓叢書》本、《四庫全書》本所載出處相同。)

[16]. [宋]洪邁撰,孔凡禮點校:《容齋隨筆》,中華書局,2005年。張全義治洛事載於卷十四,第180頁;虔州紀異事載於三筆卷三,第462頁。初筆十六卷,成於南宋孝宗淳熙七年(1179);三筆十六卷,成於寧宗慶元二年(1196);終成於嘉泰二年(1202)。

[17]. 《唐秘書省正字先輩徐公釣磯文集序》序作於南宋高宗建炎三年三月(1129年)。收入徐寅《釣磯文集》,《四部叢刊三編》影印清述古堂鈔本。

[18]. 據餘嘉錫《四庫提要辨證》卷二一《徐正字詩賦二卷》,“任是秦皇漢武,不死何歸”句爲徐寅《人生幾何賦》中語,“本不爲全忠而發,殆寅行卷中有此賦,全忠讀之,憾其語意不祥,故因其病而諷之”。今考四部叢刊本《釣磯文集》卷一《人生幾何賦》,有“嘗聞蕭史王喬,長生孰見;任是三皇五帝,不死何歸”句。

[19]. 《洛陽搢紳舊聞記》卷一《梁太祖優待文士》。

[20]. 《詩話總龜》卷三,第30頁。《詩話總龜》載賦《無雲雨詩》事如下:杜荀鶴謁梁高祖,與之坐,忽無雲而雨,祖曰:“無雲而雨,謂之天泣,不知何祥?請作詩。”荀鶴曰:“同是乾坤事不同,雨絲飛灑日輪中。若教陰顯都相似,争表梁王造化工。”髙祖喜之。洞㣲志

[21]. [宋]計有功撰,王仲鏞校箋:《唐詩紀事校箋》卷六五,中華書局,2007年,第2198頁。《唐詩紀事》載賦《無雲雨詩》事如下:荀鶴初謁梁王朱全忠,雨作而天無行雲。梁曰:“此謂天泣,知何祥?”請先作無雲雨詩,乃賦曰:“同是乾坤事不同,雨絲飛灑日輪中。若教隂□都相似,争表梁王造化工”梁悅之。

[22]. [元]辛文房撰,傅璇琮主編:《唐才子傳校箋》卷九,中華書局,1987年,第四冊,第262-278頁。

[23]. 餘嘉錫:《四庫提要辨證》卷二一《徐正字詩賦二卷》,中華書局,2007年,第1323頁。

[24]. 《舊唐書·昭宗紀》、《新五代史·梁本紀》、《舊五代史·梁本紀》均載封梁王事于天復元年,《通鑒》考異辨正之:舊紀:“二月,以全忠守中書令,進封梁王。”薛居正五代史梁紀:“正月,癸巳,進封帝爲梁王,酬返正之功也。”實錄:“癸巳,沛郡王朱全忠加定謀宣力功臣,進封東平王。”新紀:“二月,辛未,封全忠爲梁王。”按編遺錄,此年二月辛未表讓梁王。三年二月制雲:“兔苑名邦,睢陽奧壤,光膺簡冊,大啓封疆;可守太尉、中書令,進封梁王。”或者今年已曾封梁王,全忠讓不受,改封東平王,至三年乃進封梁王。而三年制辭,前官爵已稱梁王,蓋誤也。今從實錄。知朱溫梁王之封當在天復三年。

[25]. 《唐才子傳校箋》卷十,第290頁。

[26]. [宋]劉克莊撰,王蓉貴等校點:《後村先生大全集》卷九六《徐先輩集序》,四川大學出版社,2008年,第2489頁。《徐先輩集序》載徐寅作《遊大梁賦》事爲:張丞相齊賢記公醉犯溫諱,憂不測,作《遊大梁賦》以獻。溫大喜,字酬一縑,使軍士皆誦之。

[27]. 《四庫提要辨證》卷二一,第1321-1322頁。吳任臣《十國春秋》卷九五《徐夤傳》載其觸諱事:“嘗遊大梁,以賦謁梁王按:夤未等第時,全忠未封梁王。全忠,誤觸其諱,梁王變色,夤狼狽出,欲逃遁去,恐不得脫,乃作《過大梁賦》以獻。”按:《十國春秋》以徐寅賦中觸諱,與《釣磯文集序》等醉中觸諱不同。《十國春秋》乃清人輯集材料而作,其史料來源較晚,似不如《釣磯文集序》等可靠。

[28]. 《東坡志林》爲蘇軾所撰,王松齡曾作點校本,1981年中華書局收錄于《唐宋史料筆記叢刊》。點校本因以涵芬樓校印明萬曆趙開美刊本(五卷本)爲底本,故無卷七此條;明萬曆商濬《稗海》本(十二卷本)載此條,卷七:徐寅,唐末號能賦。謁朱全忠,誤犯其諱,全忠色變,寅狼狽走。出未及門,全忠呼知客將,責以不先告語,斬于界石南。寅欲遁去,恐不得脫,乃作《過太原賦》以獻,其略曰:“千金漢將,感精魄以神交;一眼胡奴,望英風而膽落。”全忠大喜,遺絹五百。全忠自言夢見淮陰使受兵法。一眼胡奴,指李克用也。寅雖免一時之禍,殊不憂一眼胡奴,見此賦也可笑。

[29]. [宋]李俊甫:《莆陽比事》,清嘉慶宛委別藏本影印明刻覆宋本。

[30]. 《新編分門古今類事》卷二十,第302頁。

[31]. [宋]薛居正等撰:《舊五代史》卷二四《杜荀鶴傳》,中華書局,2015年,第374頁。

[32]. 《詩話總龜》卷五《投獻門》,第48頁。《投獻門》:杜荀鶴字彥之,遇知於朱梁高祖,送名春官,於裴贄侍郎下第八人登科,乃大順三年正月十日,荀鶴生日也。九華王希羽以詩獻曰:“金榜曉懸生世日,玉書潛記上昇時。九華山色高千尺,未必高於第八枝。”洞㣲志

[33]. [宋]錢易撰,黃壽成點校:《南部新書》辛卷,中華書局,2002年,第130頁。辛卷:杜荀鶴第十五,字彥之,池州人。大順二年正月十日,裴贄下第八人。其年放牓日,即荀鶴生日,故王希羽贈詩雲:“金榜曉懸生世日,玉書潛紀上升時。九華山色高千尺,未必高於第八枝。”後入梁爲主客員外郎翰林學士。懷恩思報,未幾暴卒。

[34]. 《唐才子傳校箋》卷九,第四冊,第268頁。卷九:大順二年裴贄侍郎下第八人登科。正月十日放榜,正荀鶴生朝也。王希羽獻詩曰:“金榜曉懸生世日,玉書潛記上昇時。九華山色高千尺,未必高於第八枝。”

[35]. [宋]趙與旹、徐度撰,傅成、尚成點校:《賓退錄》卷八,《賓退錄、卻掃編》,上海古籍出版社,2012年,第76-77頁。(宋刻本同)

[36]. [清]莫友芝撰,傅增湘訂補:《藏園訂補郘亭知見傳本書目》卷十一上,中華書局,2009年,第2冊,第825頁。

[37]. 《藏園訂補郘亭知見傳本書目》凡例,第8頁。凡例八:莫氏(莫友芝)成書後,在流傳過程中,又增入若幹他人的批注,載於傳抄本和三個排印本之書眉。此訂補本將這些眉批彙錄,分列於所批各書之後,藏園【補】條之前,冠以【附字】,各段末注【眉】字。眉批作者大都不可考,僅極少數可推知為莫棠過錄勞格批《四庫全書簡明目錄》及張芹伯批適園本者,酌為注出。

[38]. [清]邵懿辰撰,邵章續錄:《增訂四庫全書簡明目錄標註》卷十四,上海古籍出版社,1979年,第585-586頁。

[39]. [明]《永樂大典》,中華書局影印版,1986年,第3冊,第2559頁。

[40]. 《永樂大典》第5冊,第4448頁。

[41]. 《永樂大典》第9冊,第8798頁。

[42]. [明]祁承㸁撰,鄭誠整理:《澹生堂讀書記·誕生堂藏書目》,《澹生堂藏書目》子部小說家:洛陽縉紳舊聞略一卷,張齊賢。上海古籍出版社,2015年,第460頁。祁承㸁,浙江山陰人,萬曆三十二年進士,明代著名藏書家,藏書之處爲“澹生堂”。。

[43]. 《四庫全書總目》卷一四〇,第1188頁。

[44]. [清]周中孚:《鄭堂讀書記》,《清人書目題跋叢刊》影印商務印書館《國學基本叢書》本,中華書局,1993年,第317頁。按:鮑廷博《知不足齋叢書》卷末跋語:“乾隆丙申孟春,借吳氏池北草堂校本開雕。”周中孚之所謂“較宋本”,可能因其卷末跋語前錄南宋人校語,然鮑氏所據之吳氏校本,不一定是南宋人校本原本,可能為輾轉傳抄而來。

[45]. 此本未著抄者,因最早藏印為鄭振鐸西諦印,姑且稱之為“鄭本”。

[46]. 龐俊《養晴室遺集》卷十二《養晴室筆記》,巴蜀書社,2013年,第628-629頁。

[47]. 冀淑英《冀淑英文集》上編,北京圖書館出版社,2004年,第118-123頁。

[48]. 鄭振鐸藏書事主要參考鄭偉章《文獻家通考》,中華書局,1999年,第1655頁。

[49]. 北京圖書館編:《西諦書目》,文物出版社,1963年,第34頁b。

[50]. 避孔子諱,據葉名澧《橋西雜記》:“雍正三年,奉上諭,孔子聖諱,理應回避,令九卿會議。九卿議以凡係姓氏,俱加阝為邱字;凡係地名,皆更易他名;書寫常用,則從古體作㐀字。議上,上諭:“朕細思,今文出於古文,若改用㐀字,是未嘗回避也。此字本有期音,查《毛詩》古文作期音者甚多。嗣後除四書五經外,凡遇此字,並加阝為邱,地名亦不改易,但加阝旁,讀作期音,庶乎允協,足副尊崇先師至聖之意。”俞樾《茶香室續鈔》雲:“謹按:加阝旁作邱,至今遵行,至讀期音,則世無知者,宜申明之也。”按:避“丘”諱為“邱”,當始於雍正三年,而至俞樾(1821-1907)時仍避“丘”諱,可見其歷時之長。鄭本從文字內容上來看,其(至少底本)時代絕不會晚於不避“丘”諱,故而從不避“丘”諱上來看,鄭本(或其底本)時代將較早,這從後文對鄭本的考論也可看出。

[51]. [清]法式善,塗雨公點校:《陶廬雜錄》卷四,中華書局,1997年,第131頁。

[52]. [清]吳翌鳳,吳格點校:《遜志堂雜鈔》庚集,中華書局,1994年,第94頁。

[53]. 清吳長元《跋斜川集》,見載於《知不足齋叢書》卷二六《斜川集》卷尾。

[54]. 按:“弘”諱宋、清皆避。宋爲避太祖之父宣祖弘殷諱,多改“弘”爲“洪”,或缺末筆,似未見改“宏”之例。清避高宗弘曆諱,避弘爲宏。故鮑本“宏”當避清諱而改。穴研齋本、鄭本等均作省闕處理,乃避宋諱。

[55]. 朱錫庚生平經歷主要參考《文獻家通考》,第559頁。

[56]. 《椒花吟舫》第十三架:“《洛陽搢紳舊聞記》,一本,抄”。清稿本。

[57]. 清朱筠《笥河文集》稿本,第一冊卷尾,朱檉之後記,日本京都大學人文科學研究院所藏,轉錄自劉仲華《世變、士風與清代京城籍士人學術》,中國人民大學出版社,2013年第1版,第431頁。

[58]. 袁思亮藏書事主要參考《文獻家通考》,第1515頁。

[59]. 袁本《洛陽搢紳舊聞記》後有思亮校記,載於己未年(1919)校,故得此書之時間當不會太早。袁思亮之書焚毀時,居於西安門寓舍,故當爲袁世凱稱帝(1915)之前。袁氏稱帝後,思亮歸奉母,僑居上海斜橋路,終生不復出。是以袁本《舊聞記》得書時間很可能晚於思亮書焚毀之時,故能倖免。

[60]. 高世異藏書事主要參考《文獻家通考》,第1723頁。

[61]. 李世珍藏書事主要參考《文獻家通考》,第1615頁。

[62]. 收錄于《五代史書彙編》和《全宋筆記》。

[63]. 趙陽陽:《<洛陽搢紳舊聞記>版本與整理瑣議》,《新國學》第十一卷。

[64]. 《藏園訂補郘亭知見傳本書目》:宋張齊賢撰,知不足齋本。【附】明洪武中張氏刊本。明刊本(眉)【附】條爲莫友芝成書後在流傳過程中所增批註,其作者大都不可考。前已論及。

[65]. 按:“國指揮使”不通,必有脫字。《舊五代史》卷九九《漢高祖紀》:“(天福十二年)庚午,陝府屯駐奉國指揮使趙暉、侯章、都頭王晏殺契丹監軍及副使劉願,暉自稱留後。”《資治通鑒》卷二百六:“(天福十二年)契丹以其將劉願爲保義節度副使,陝人苦其暴虐。奉國都頭王晏與指揮使趙暉、都頭侯章謀曰,……”《舊五代史》趙暉傳、王晏傳等同之。知此句脫“奉”字。庫本以意度之,以爲避宋諱省字,補匡,誤甚。匡國軍乃同州,梁改曰忠武,後唐復曰匡國。奉國軍乃明州,奉化郡,唐浙東觀察使,梁置望海軍,宋朝建隆二年改奉國節度。

[66]. 避諱空字參考陳垣先生《史諱舉例》卷一《避諱空字例》。上海書店出版社,1997年,第3-4頁

[67]. 如張元濟在鐵琴銅劍樓藏元刊本《桯史》後所作跋語:“卷中語涉宋室,均空格,遇敦字有註光宗廟諱者,是必源出宋刻。”而傅增湘先生也曾根據“卷中語涉朝廷,空格。《翰苑遺事》卷末有乾道九年遵跋十行,提行款式一仍舊觀”而得出“必從宋本橅摹無疑”的結論。可以見得。

[68]. 參考《史諱舉例》卷四《因避諱空字後人連寫遂脫一字例》。

[69]. 朱本之所脫,均爲與鮑本、穴研齋本對比而言。

[70]. 庫本脫卷四《洛陽染工見冤鬼》篇末“時相州節使焦繼勳知當府事,滕大諫中正任通理”20字,庫本情況特殊,姑置之外,後文詳述。

[71]. [清]沈初等撰,杜澤遜、何燦點校:《浙江採集遺書總錄》閏集,上海古籍出版社,2010年,下冊,第771頁。

[72]. 《浙江採集遺書總錄》上冊《點校說明》,第3頁。

[73]. [清]王太嶽等集:《欽定四庫全書考證》卷五六,書目文獻出版社,1991年,第1382頁。

【本文原載《新宋學》第七輯,感謝上海古籍出版社喬穎叢老師授權發佈。】

編輯:汪宇航