原标題:【溯源甘肅】天水織錦巷與蘇蕙的《璇玑圖》

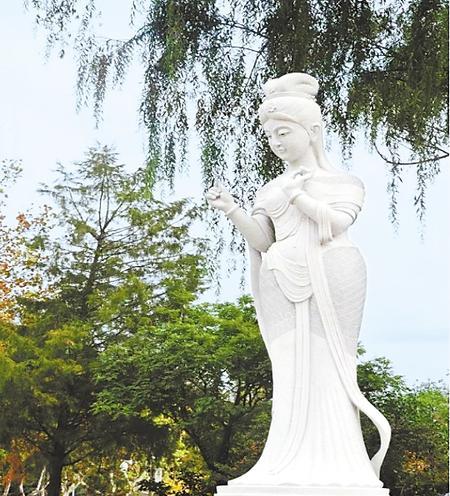

位于天水市人民公園的蘇蕙塑像

《璇玑圖》織錦文

本版圖檔均為資料圖

本報特約撰稿人 李清淩

天水市秦州區城西的二郎巷有個織錦台,是南北朝十六國前秦秦州刺史窦滔妻蘇蕙的故居所在。蘇蕙曾在這裡織出流芳百世的《織錦回文》,又名《璇玑圖》。這是一項極有價值的曆史文化和旅遊資源,有必要将這一資源的曆史内涵梳理一下,以供參考。

家庭沖突釀分離

光耀百代的《璇玑圖》,起因于一場家庭風波。作者蘇蕙(約359—?年),字若蘭,她是陳留縣令、武功縣(治所在今陝西武功縣西北)人蘇道質的第三個女兒,長得漂亮,知書達理,性情沉靜。年十六,嫁給鄰近的扶風郡美陽縣(今陝西扶風縣)人窦滔。窦滔魁偉清秀,博通經史,能文能武,社會評價很高。他倆可謂郎才女秀,均為精英。

古代婚姻允許男人納妾,可有不少女子,容不得她人涉足于自己的感情領域。蘇蕙就是這樣一個人。用唐朝女皇武則天的話說,“蘇氏性近于急,頗傷妒嫉也。”就是有時性情急躁,嫉妒心重。本來,窦滔對蘇蕙十分愛重,夫妻關系融洽。可偏偏窦滔又有一個寵妾,名叫趙陽台。趙陽台也不是一般人物。她能歌善舞,“歌舞之妙,無出其右。”即唱歌跳舞,比誰都強。窦滔将她安置在另一個地方。蘇蕙知道這件事後,找到趙陽台,痛加棰辱,窦滔深以為忿。趙陽台也挑蘇蕙的毛病,在枕邊向窦滔進讒毀謗,于是窦滔對蘇蕙更加氣憤。

窦滔的政治生涯也出現一些小的波折。原來,前秦主苻堅相當看重窦滔,委以重任,屢曆顯職。可窦滔在秦州刺史任上,因觸犯苻堅的旨意,被貶到今天的敦煌去守邊防。幸虧時勢變化快,他的境遇很快就反轉過來了。晉武帝太元四年(前秦苻堅建元十五年,公元379年),苻堅攻下東晉的襄陽郡(今湖北襄陽市),以中壘将軍梁成為荊州刺史,配兵一萬,鎮守襄陽。同時選用一些有“才望”的人“禮而用之”(《資治通鑒》卷104),其中就包括窦滔。在武則天看來,那是苻堅打下襄陽後,“慮有危逼,藉滔才略,乃拜安南将軍,留鎮襄陽焉。”窦滔是以安南将軍的頭銜,協助荊州刺史梁成鎮守襄陽。

當時官員赴任允許帶家屬。窦滔臨去襄陽時,本想帶蘇蕙與他同往,但蘇蕙負氣不去。窦滔氣憤之下,就攜趙陽台去了,将蘇蕙晾在一邊,不通音信。此前窦滔作秦州刺史時,從老家将蘇蕙帶到秦州即今天水居住,在因忤旨被貶到前秦邊疆敦煌戍守時,境遇不同,未将蘇蕙帶去,蘇蕙繼續住在今天水。苻堅打下襄陽,調窦滔前去鎮守,蘇蕙不願偕行,繼續留住秦州,且日後在那裡創作了《璇玑圖》。

《織錦回文》寄深情

窦滔從敦煌調鎮襄陽時,蘇蕙21歲,年輕氣盛,一時拂窦滔心意,失去了随依所愛的機會。等她清醒過來後,無比悔恨和傷心,于是,她運用獨具的天賦,創作出一幅《織錦回文》即《璇玑圖》,寄托自己的感傷。

社會上流傳的蘇蕙回文詩有兩種。一種是《璇玑圖》,全文841字,還有一種是112字的《織錦回文》,在甘肅天水市一帶流傳很廣。其實,這兩種版本的回文詩都是真實的。按《十六國春秋·前秦錄·窦滔妻蘇氏》記載:前秦苻堅時,“(窦)滔為秦州刺史,被徙流沙,蘇氏思之,因織錦為回文。”流沙,即敦煌。這段記載清楚地告訴我們,窦滔被貶敦煌時,蘇蕙就曾“織錦回文朝天子”,即将她的織錦回文設法轉呈給前秦主苻堅,希望他能“早赦奴夫配寡妻”;這篇回文詩同窦滔調鎮襄陽郡後蘇蕙創作、得到武則天贊揚的《璇玑圖》不同。這篇112字的“回文詩”,編排為縱14行,橫8列。起“夫”止“妻”二字,在首行正中。讀時從頂行中間“夫”字開頭,向右下斜讀,得“夫婦恩深久别離”一句;讀到“離”字再往下,從右向左以“鴛鴦”二字起頭,朝左上回讀,得“鴛鴦枕上淚雙垂”一句。接着下讀“思量”二字,頂連“當”字再往左下讀,全句是“思量當初結發好”;接着從“好”字以下的“豈”字開始,朝右下再朝右上讀,得“豈知冷淡受孤凄”一句。就這樣婉轉回環地讀,直到與“夫”字并列的“妻”字為止,便得到一首完美的七言詩:

夫婦恩深久别離,鴛鴦枕上淚雙垂。

思量當初結發好,豈知冷淡受孤凄。

去時囑咐真情語,誰料至今久不歸。

本要與夫同日去,公婆年邁身靠誰?

更想家中柴米貴,又思身上少寒衣。

野鶴尚能尋伴侶,陽雀深山叫早歸。

可憐天地同日月,我夫何不早歸回。

織錦回文朝天子,早赦奴夫配寡妻。

全詩語言純樸,結構巧妙。内容有對丈夫的思戀,挂念其“身上少寒衣”,有對奪夫的憤恨,有對公婆的難舍,有對家計的無奈,也有對天子赦夫回歸的期盼,字字句句,情真意切,是一首絕妙的特體閨怨詩。在它所傳達的曆史資訊中,還有年邁公婆需要照顧這一史實。他們或在陝西老家,或和蘇蕙一起在今天水生活,是其他記載中所沒有的。

《璇玑圖》作于窦滔調鎮襄陽郡以後。《晉書·烈女·窦滔妻蘇氏》未載窦滔從敦煌調任襄陽這一情節,給讀者造成《璇玑圖》也是窦滔“被徙流沙”時所作的誤解。還是宋人李昉等編《文苑英華》中儲存的武則天所作《蘇氏織錦回文記》記載得比較詳實:“滔将鎮襄陽,邀蘇氏之(疑衍)同往,蘇氏忿之,不與偕行。滔遂攜陽台之任,斷蘇氏音問。蘇氏悔恨自傷,因織錦回文。”說清了八百四十餘字的《璇玑圖》是這時創作。

《璇玑圖》用五彩絲織成,橫豎各29字,錦方八寸,順讀、回讀、橫讀、斜讀、互動讀、蛇行讀、退一字讀、重一字讀、間一句讀、左右旋讀,皆成詩章。結構不同,但主題不離閨怨。從中能婉轉讀出數百乃至幾千首詩,真是奇妙至極。再引用武則天的話來說,它“五采相宣,瑩心耀目”“題詩二百餘首”,共計八百餘字。縱橫反複,皆成章句。其文點畫無缺,才情之妙,超古邁今,名《璇玑圖》。圖剛織出,一般人看了,都讀不懂。蘇蕙笑對人說:“徘徊宛轉,自成文章。非我佳(家)人(指窦滔),莫之能解。”于是讓家仆将《璇玑圖》送到襄陽。窦滔看了,果然感慨其寫得無比絕妙,立即回心轉意,備上車輛厚禮,接蘇蕙到漢南任所,二人“恩好愈重”。武則天所作《蘇氏織錦回文記》還提到,蘇蕙前後著文詞五千餘字,遭隋末喪亂,文字散落,尋求不獲。“而錦字回文,盛見傳寫。”它是閨怨詩的範文,最早的傳世回文詩。(李昉等編《文苑英華》卷834)評價極高,贊不絕口。難怪後人将蘇蕙與蔡文姬、謝道韫、左棻并列,為魏晉十六國四大才女之一。

清代人李汝珍在他的著名小說《鏡花緣》第四十一回《觀奇圖喜遇佳文,述禦旨欣逢盛典》中,輯錄儲存了《璇玑圖》及武則天撰寫的《蘇氏織錦回文記》,并詳細解讀《璇玑圖》,從中析出每首三、四、五、六、七言四句的詩,“竟可盈千累萬”首,為後人的研究和欣賞提供了極大的友善。

《璇玑圖》的藝術價值

寫回文詩蘇蕙并不是曆史上第一人。在她之前,傅鹹(239—294年)、溫峤(288—329年)等都曾寫過回文詩,但其作品早已散佚。流傳于世最早的回文詩就數蘇蕙的這兩幅作品了。從藏詩形式上看,《璇玑圖》在中國文學史上絕無僅有,影響巨大。正由于此,曆代研究者、模仿寫作者接踵繼武,相續不絕。南北朝詩人江淹、吳均、梁元帝蕭繹、庾信、王融等人的詩中都詠及蘇蕙《璇玑圖》,隋唐以後吟詠蘇蕙與《璇玑圖》的詩作更多。唐代的藩孟陽、張薦,宋代的王安石、蘇轼都有詠作。明代除李汝珍的長篇小說《鏡花緣》外,湯顯祖、張芬也有相關詠歎。清代戲曲家洪昇《織錦記》以傳奇的形式專演此事。清代還有一部《合錦回文傳》介紹并收錄了《璇玑圖》。不少後人的仿作,或更有文學性,讀法也有創新,但論時代之早、藏詩之多、結構之妙、影響之大,仍以《璇玑圖》首屈一指。

一幅《璇玑圖》,包含數千首詩。它開拓、創新了古代趣味詩的領域和形式。改變了傳統詩歌語言的排列規則,将三言、四言、五言、六言、七言四句詩混合編排,從不同的角度,用不一樣的形式,将作者的怨情、才情表現得淋漓盡緻,入木三分,讓許多人不能盡通,隻待了解作者感情的人才能讀懂,可見作者在詩歌技巧上的素養之高。《璇玑圖》的文字方陣氣勢廣博,格調沉穩,寓意含蓄,感情誠摯凄婉。它不像是一位青年婦女的情感表白,那文約義豐、蒼勁有力的筆觸,倒像出自一位碩儒,其巨大的創造力比之宿學碩儒、文人騷客毫不遜色。

蘇蕙《璇玑圖》不僅是一束厚重的文學奇葩,也是一幅充滿創意的藝術巨制。她将詩歌的載體從傳統簡帛紙張轉換成為錦。錦是有彩色花紋的進階絲織品。以錦為書寫材料制作《璇玑圖》,除詩歌本身的創作外,首先需要染絲紡織。錦織好後,又要對《璇玑圖》謀篇布局,劃區設色,書詩于錦,然後一針一針地将它繡出來,變為回文錦字。那每一道工序,要求都極精細,不得有半點疏忽,不然就會留下污點和遺憾。蘇蕙集衆藝于一身,完美地将其制作出來,展現了她的綜合藝術才能。取名“璇玑(泛指北鬥)圖”,寓意它像北鬥,可以旋轉地讀。它是在華美的錦上,又以五彩缤紛的絲線繡上《璇玑圖》,不僅顔色更加豔麗,而且那841個金玉珠玑般文字,展現的令人眼花缭亂的詩歌園地,更是前不見古人,後不見來者,比錦繡的光彩更加耀眼奪目。

蘇蕙的遺迹織錦台及其創作的《璇玑圖》,是一項極具開發價值的曆史文化遺産。前人已經做了一些開發工作。有文史工作者搜集、整理《璇玑圖》等蘇蕙作品的研究成果,及蘇蕙與窦滔的愛情故事,編寫成史學、文學、戲劇等作品,廣泛流傳。在今甘肅天水市和陝西扶風縣等地,除了蘇蕙“織錦巷”“織錦台”的遺迹和傳說外,還流行着一種風俗習慣:青年男女結婚時,女方要事先準備許多三色以上的花手帕或回文詩帕,送給男方來客,寓意女兒手巧,男方不要花心。據說早先的手帕是土法織的,後來附近針織廠從中看出商機,便開發出漂亮的機織多色花手帕,作為旅遊商品。