2021年11月17日,依舊是普通的一天,我所見的資訊中,兩件事值得玩味。

其一,國美控股公布了“關于員工行為規範的處罰通報”引起熱議;其二,騰訊内容開放平台宣布,終止“黎明計劃”,向創作者們緻歉。

兩件毫不相幹的事情,看似風馬牛不相及,折射出的是一回事:兩家有過成功過往,現在依舊成功的企業,開始跟不上時代的節奏,它們都開始老了。

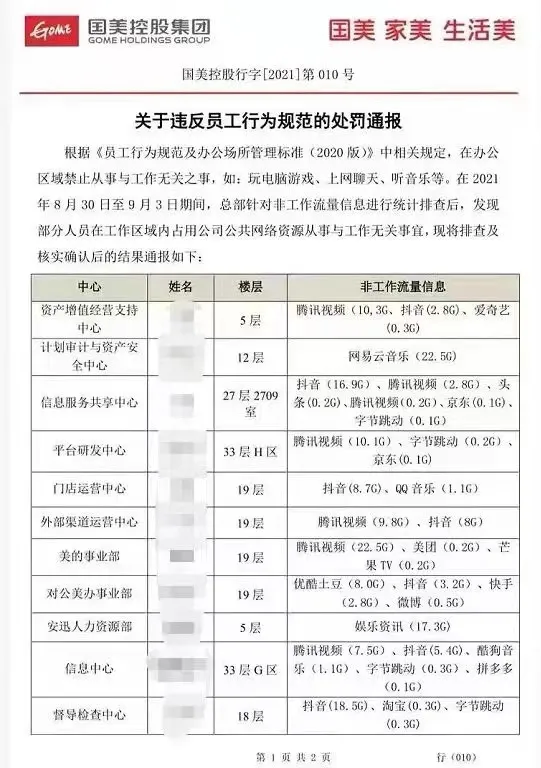

我們先說國美的通報吧。躺平和摸魚是過去一年,年輕人網際網路上群嘲熱議的詞彙,按照國美規定,辦公室區域禁止從事與工作無關之事,如:玩電腦遊戲、上網聊天、聽音樂等。國美總部對非工作流量資訊進步了統計和排查,“非工作流量資訊”最多的集中在了騰訊視訊、抖音、愛奇藝、優酷洋芋、快手、網易雲音樂、酷狗音樂、芒果TV、微網誌和“娛樂資訊”,甚至還有淘寶、拼多多和京東。

公司和雇員之間是否存在絕對意義的工作時間的“買斷”,公司是否應該明令禁止員工的一些私人的“娛樂”,國美的統計是否侵犯員工隐私?這些問題都有待讨論,但是可以明确一點是,關于國美這樣一家傳統零售向網際網路轉型的公司,不應該把淘寶、拼多多和京東這樣的“對手”列為“與工作無關之事”。且不說國美應該向淘寶學習如何做電商,至少拼多多和京東也是國美的股東和戰略合作夥伴。

我是不相信,一家不讓上淘寶的公司能夠把電商做好的。

在我看來,國美這份通報真正暴露出來的問題,可能不是國美不願意像淘寶、拼多多和京東學習,國美的真正問題可能是,這家公司員工結構的老化。看完這些所謂的“與工作無關”的流量統計,我的疑惑是,難道國美公司就沒有員工去Bilibili看視訊刷彈幕?沒有員工上Slou,沒有員工看小紅書?這些都是時下年輕人聚集的網絡當紅社群,偌大一國美集團,沒有年輕人?

我們再來看騰訊的“黎明計劃”。

騰訊在年輕人的風評不好,尤其在B站和知乎。這與大的輿論環境有關,除了公衆對網際網路巨頭的警惕之外,也有很多騰訊自身的原因。“黎明計劃”是騰訊第二次在B站和知乎被年輕人群嘲,上一次是閱文集團和創作者重新簽訂協定引發的“背水一戰”。

從國美員工“非工作流量”統計中可以看出來,抖音和騰訊視訊所消耗的流量差不多。抖音是短視訊,騰訊視訊是長視訊,抖音的短視訊内容更短,可以插播更多廣告,可以推論出,抖音在使用者規模和收入上是遠遠甩開騰訊的。騰訊發起“黎明計劃”,花錢撬動更多創作者,是可以了解的,畢竟騰訊有錢也有平台。

“黎明計劃”反映出來的,是騰訊内容戰線的滞後,管理群組織上的僵化,鑄劍為犁後的騰訊,已經失去在再次戰鬥的組織能力,甚至是意願。

“黎明計劃”讓我想起騰訊微視,All in微視時騰訊也是交給代理公司,然後也是,層層盤剝,最後成了内容創作的撈快錢,薅羊毛。我身邊不少朋友,在2018年做了幾個搬運号,半年下來,賺了幾十萬,當然,跟騰訊人均83萬的年薪相比還是有差距的。

一家以内容為核心業務靠内容賺錢的公司,在内容生态建設上熱衷于“找代理”,是公司老去的征兆,失去戰鬥力的表現。

騰訊可能會覺得委屈。這種運動式内容創作扶植計劃最終是錢都花出去了,但沒有真正沉澱出價值來,并且,還沒有一個創作者說你的好,至于中間代理的MCN來說,他們就更不會說你的好了,畢竟它們的錢是“欺上瞞下”賺來的,不光彩。

如果從創作者的身份來說,我對騰訊這種一擲千金的态度,是歡迎的,隻是,這樣會不會有人抱怨,“隻見新人笑,不見舊人哭”?騰訊是否可以考慮給予原來入駐的創作者更高的補貼去激勵已經為騰訊生态做出貢獻的人呢?又或者騰訊在決策之初就在配置設定鍊條上做足功夫,杜絕代理的MCN吃獨食,杜絕代理公司和員工的“裡應外合”與“欺上瞞下”呢?

“黎明計劃”的投入不過幾千萬,涉及的部門也不過是PCG下面很小的一個“内容開放平台”,跟騰訊幾千億營收和龐大架構相比,也是小巫見大巫。這也再次說明,内容的确不值錢。内容不值錢,是整個網際網路普通存在的現象,也可以說是“困境”。騰訊也好,位元組跳動也好,百度也好,知乎也好,幾乎所有大大小小的平台,其實都不重視内容,網際網路公司更願意相信“管道為王”。大公司們都奔着“元宇宙”虛幻未來蒙眼狂奔的時候,其實不妨考慮下,真金白銀的紮實投入,真槍實彈的細緻營運,可能真的還有機會把地基修整更堅固。其實讓生态參與者創作者們賺到錢也是符合“共同富裕”和“科技向善”精神的。

如上所述,内容不值錢。牢騷太盛防腸斷。