一、聯考曆史總複習-文化常識之古代職官

國家機關

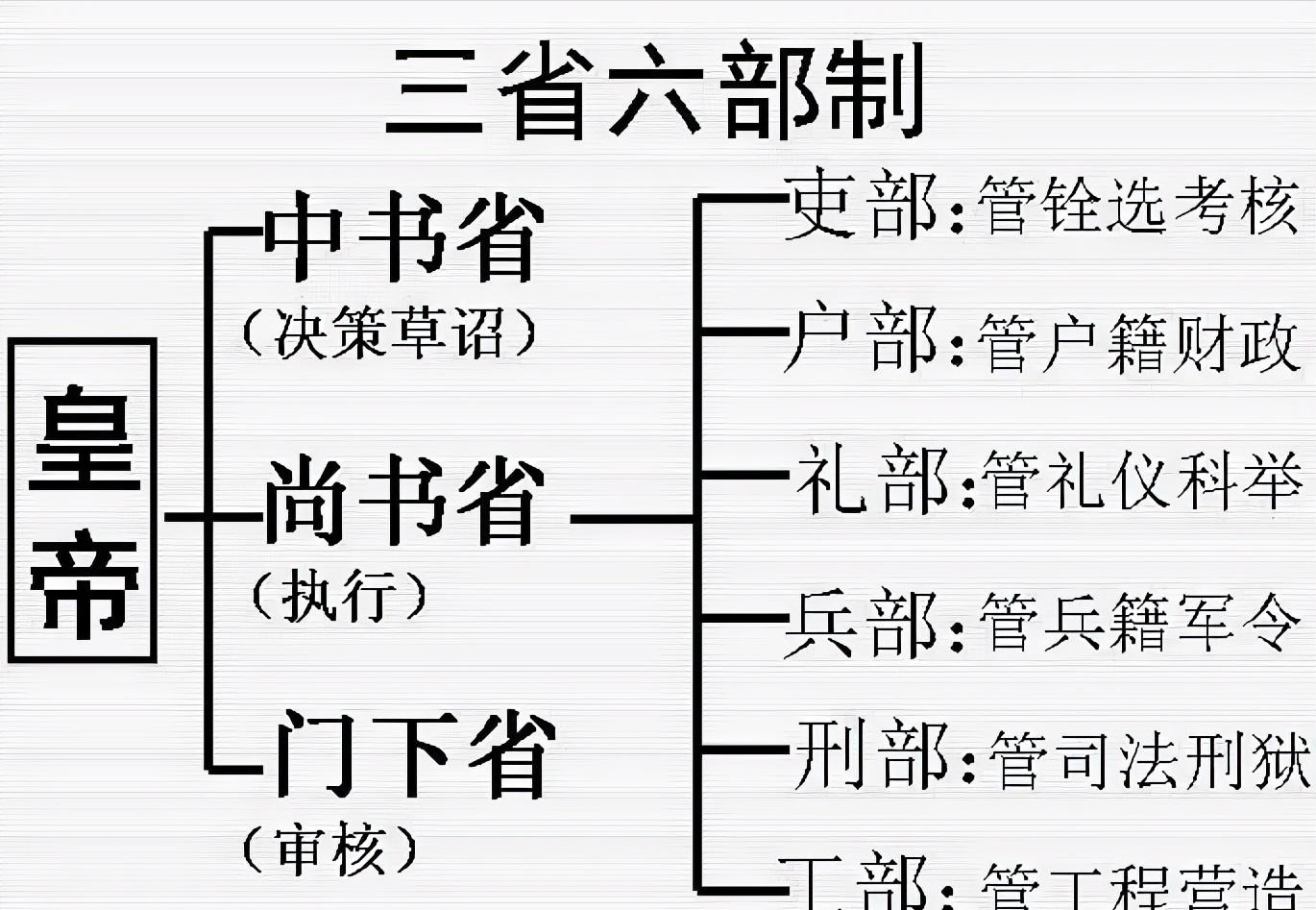

三省六部制

三公九卿制

注:三省的長官都是宰相,六部的長官是尚書,副職為侍郎。下設郎中,副職稱員外郎,下屬官員有主事等。

①“三公”

a.丞相,政府最高行政長官,有一個秘書處十三曹,下轄九卿。

b.太尉,最高軍政長官,負責管理全國軍事事務,但他平時沒有軍權,戰時也要聽從皇帝的指令,而且要有皇帝的符節才能調動軍隊,軍權實際上也是掌握在皇帝手裡。

c.禦史大夫,主要管理記事,其地位相當于副丞相,主要職責是管理圖籍、奏章,監察文武百官。禦史大夫下設禦史中丞,駐在皇宮;侍禦史,彈劾中央和皇宮一切事;監禦史,中央派到地方各郡負責監督郡守的禦史。

②九卿(九寺)。“寺”是官署

九卿是指古時中央政府的多個進階官員,指官位很高的人。秦漢時期的卿,不一定是九個人,九卿言其官職完備。

a.奉常,掌管宗廟禮儀,地位很高,屬九卿之首;

b.郎中令,掌管宮殿警衛;

c.衛尉,掌管宮門警衛;

d.太仆,掌管宮廷禦馬和國家馬政;

e.廷尉,掌管司法審判;

f.典客,掌管外交和民族事務;

g.宗正,掌管皇族、宗室事務;

h.治粟内史,掌管租稅錢谷和财政收支;

i.少府,掌管專供皇室需用的山海池澤之稅及官府手工業。

古代官職

在閱讀古代傳記和文學作品中,經常會見到一些文武百官的職位名稱,他們有一人之下萬人之上的丞相,也有小小的負責開閉城門的小門候(實際就是現在的負責看大門的門衛),古代官位門類、級别和現在相比,也是挺齊全和有趣的。

這些官職在文學著作中有的有注解,有的則沒有。那麼,這些文武官稱到底是多大的官,他們與現在的哪些官職基本一緻,不妨根據有關材料和自己掌握的情況,列舉一下最常看到的40個,便于了解和對照。

文官

政務

①尚書令。參議大政,綜管政務,百官之長。相當行政院長。

②守。戰國稱郡守,漢改太守,為一郡的行政最高長官。秦分三十六郡,比縣大。相當于現在的省轄市市長。

③尹。西漢京畿地方行政長官。相當于北京市市長。

④中書令。掌管皇帝指令釋出。相當于“兩辦”秘書長。

⑤知府。地方行政長官,總管州、縣事務。相當于省長(或省轄市長)。

⑥通判。府之副職。相當于副省長(或省轄市副市長)。

⑦知州。地方行政長官。相當于省轄市市長。

⑧州同。州之佐官。相當于副市長。

⑨知縣。地方行政長官。相當于縣長。

⑩縣丞。協助縣令治理一縣之事。相當于副縣長。

11經曆。部委所屬機構主官。相當于部委二級機構負責人。

12行人。供差遣出使。相當于外交部從業人員。

13典寶。協司寶掌玉玺。相當于兩辦負責印章的副處級幹部。

14都事。掌出納文移。國防部、監察部等部委内設機構局長。

15主薄。主簿是古代官名,是各級主官屬下掌管文書的佐吏。魏、晉以前主薄官職廣泛存在于各級官署中;隋、唐以後,主簿是部分官署與地方政府的事務官,重要性減少。

16檢校。待 理官職。秘書級。

17侍郎。宿衛侍從皇帝的官員。中央警衛局官員

侍中:原為正規官職外的加官之一。因侍從皇帝左右,地位漸高,等級超過侍郎。魏晉以後,往往成為事實上的宰相。《出師表》提到的郭攸之、費祎即是侍中。

郎中:屬員外級, 就是分掌各司事務,其職位僅次于尚書、侍郎、丞相的進階官員。郎中本是官名,即帝王侍從官的通稱。其職責原為護衛、陪從,随時建議,備顧問及差遣。戰國始有,秦漢治置。後世遂以侍郎、郎中、員外郎為各部要職。郎中作為醫生的稱呼始自宋代。尊稱醫生為郎中是南方方言,由唐末五代後官銜泛濫所緻。

18典籍官。掌官府書錄圖籍事務。圖書館館長。

19稅課大使。掌縣稅務事務。相當于稅務局長。

20從事。中央或地方長官自己任用的僚屬,又稱“從事員”。《赤壁之戰》:“晶其名位,猶不失下曹從事。”

谏官

①光祿大夫。皇帝身邊顧問之臣。相當于中央顧問委員會常委。

②給事中。皇帝禁中寄祿官。相當于元首生活或政治秘書。

③拾遺。唐代谏官名。武則天垂拱元年(685)置,置左右拾遺分屬門下、中書兩省,職掌與左右補阙相同,同掌供奉諷谏、薦舉人才,位從八品上,稍低于補阙。分左右,左拾遺屬門下省,右拾遺屬中書省。北宋改為左右正言。後随設随罷。南宋一度沿設,旋罷。明初又設左右正言,不久即罷。建文帝設拾遺,成祖即位後罷。唐代詩人陳子昂、杜甫均曾擔任拾遺,後人因稱為陳拾遺、杜拾遺。

④司谏、正言。秦漢時有谏官之設,但是沒有專門的谏官機構。漢代置光祿大夫、太中大夫、谏大夫、中散大夫、議郎等官職,都屬光祿勳,掌議論,侍從皇帝,顧問應付。東漢侍中、中常侍成為正式官稱,屬少府。

隋朝改侍中為納言,武則天時增置左、右拾遺與左右補阙。

宋改補阙為司谏,改拾遺為正言,并置谏院,作左右谏議大夫為長官,司谏、正言為其所屬。

遼以後,谏官名存實亡,或名實俱亡。

人事監察

①吏部尚書。掌管全國文武官吏考核賞罰。相當于人事部長。

②都察院禦史。古代最高監察機構。相當于監察部長。

③巡撫:是中國明清時地方軍政大員之一。又稱撫台。巡視各地的軍政、民政大臣。清代巡撫主管一省軍政、民政。

④禦史大夫:官名。秦代始置,負責監察百官,代表皇帝接受百官奏事,管理國家重要圖冊、典籍,代朝廷起草诏命文書等。西漢沿置,禦史大夫與丞相、太尉合稱三公,秩中二千石。職務類似後來的尚書令,此為漢初之情況。通常謂禦史職掌監察,然主管非禦史大夫,而是其下的禦史中丞。成帝綏和元年(前8),仿古制設三公,改大夫為大司空。東漢又改為司空。大司空(司空)不在禦史台。“侍禦史之率”的名義改屬中丞。晉以後多不置禦史大夫。唐複置,專掌監察執法。宋不除大夫,以中丞為台長。明洪武中改禦史台為都察院,禦史大夫之官遂廢。

⑤監禦史:官名。秦以禦史監郡,稱監禦史。禦史為監察之官,約自秦始。《漢書·百官公卿表》:“監禦史,秦官,掌監郡,漢省。”

司法

⑥廷尉。執掌法律、主審要案的大臣。相當于最高法院院長。

⑦推官。掌刑名,贊計典。相當于最高法院政策司處長。

⑧吏目。州之屬官,掌刑獄及官屬事務。市政府副處級幹部。

⑨巡檢。掌地方治安之官。縣警察局副局長,分管治安工作。

⑩大理寺少卿。官職名。大理寺,官署名。相當于現代的最高法庭,掌刑獄案件審理。秦漢為廷尉,北齊為大理寺,曆代 因之,清為大理院。

教育

①教授。府掌訓導考核學生。相當于省教育廳長。

②訓導。掌協助同級學官教育所屬生員。相當于教育廳局副職。

③教谕。縣掌教學。縣教育局長。

④太子太傅。官名。商、周兩代已有太子太傅及少傅,作為太子的師傅。《史記·商君列傳》:商鞅以“太子,君嗣也,不要施刑,刑其傅公子虔,黥其師公孫賈。”是秦于戰國時已有太子師、傅之官,但名稱與後世同否,三師(太子太師、太傅、太保)三少(太子少師、少傅、少保)是否悉置,則無從斷定。漢沿置,秩三千石,位次太常。東漢秩中二千石。太子對其執弟子之禮。三國因置。

⑤學官。掌握學校教育的教官。宋以後用以泛稱各級儒學的教授、教谕等。明清兩代,學官規定有不同等級的名目,府學稱教授,州學稱學正,縣學稱教谕,各設訓導的副職。負責在學生員的管理教育。亦稱“教官”,别稱“廣文”。

⑥祭酒。古代主管國子監或太學的教育行政長官。戰國時荀子曾三任稷下學宮的祭酒,相當于現在的大學校長。唐代的韓愈、明代的崔銑(《記王忠肅公翺事》的作者)都曾任過國子監祭酒。

⑦博士。古為官名,現為學位名稱。秦漢時是掌管書籍文典、通曉史事的官職,後成為學術上專通一經或精通一藝、從事教授生徒的官職。《三國志•呂蒙傳》:“孤豈欲卿治經為博士邪!”《送東陽馬生序》:“有司業、博士為之師。”

⑧司業。學官名。為國子監或太學副長官,相當于現在的副校長,協助祭酒主管教務訓導之職。

⑨學政。學官名。“提督學政”的簡稱,是由朝廷委派到各省主持院試,并督察各地學官的官員。學政一般由翰林院或進士出身的京官擔任。《促織》:“又囑學使俾入邑庠。”學使即學政的别稱。《左忠毅公逸事》:“鄉先輩左忠毅公視學京畿。”指左光鬥任京城地區的學政。

⑩助教。學官名。是國子監或太學的學官,協助國子祭酒和國子博士教授生徒,又稱國子助教。

武官

①史。漢武帝分全國為十三州,刺史掌管一州軍政大權。相當于省(市)長兼省(市)軍(分)區司令員。

②太尉。秦至漢均有設定,為全國軍政首腦。相當于國防部長。

③越騎校尉。漢武帝時設定,禁軍長官。相當于衛戍區司令員。

④車騎大将軍。地位尊崇,多加重臣。相當于元帥軍衎。

⑤行軍總管。統領軍隊出征的主将。相當于前沿總指揮。

⑥兵馬指揮。明清兵馬司主官。相當于北京市警察局局長。

⑦總鎮。鎮守地方的進階武官。相當于大軍區司令員。

⑧參将。鎮守地方的統兵官,分守各路。大軍區所屬各軍軍長。

⑨遊擊。位參将之下,掌率兵防禦。負責防禦工作的師級軍官。

⑩都司。位遊擊之下,掌防汛軍政。負責防汛工作的團職幹部。

11都督。是中國古代軍事長官的一種,興于三國,其後發展成為地方軍事長官,明以後成為中央軍事長官。民國初年各省也設有都督,兼管民政。

12參軍。“參謀軍務”的簡稱,最初是丞相的軍事參謀,如《出師表》所說的參軍蔣琬。晉以後地位漸低,成為諸王、将軍的幕僚,如陶淵明曾任鎮軍參軍,《後漢書》著者範晔曾任劉裕第四子劉義康的參軍。隋唐以後逐漸成為地方官員,如杜甫曾任右衛率府胄曹參軍、華州司功曹參軍,白居易曾任京兆府戶曹參軍。

13經略使。也簡稱“經略”。唐宋時期為邊防軍事長官,與都督并置。如範仲淹曾任陝西經略副使。明清兩代有重要軍事任務時特設經略,官位高于總督。如《梅花嶺記》“經略洪承疇與之有舊”,洪承疇降清後曾任七省經略,駐紮江甯。

14節度使。官名。唐初沿北周及隋朝舊制,重要地區置總管統兵,旋改稱都督,惟朔方仍稱總管,邊州别置經略使,有屯田州置營田使。唐代開始設立的地方軍政長官。因受職之時,朝廷賜以旌節,故稱。《資治通鑒》第二百一十卷唐紀二十六有載:唐睿宗景雲元年(公元710年),丁酉,以幽州鎮守經略節度大使薛讷為左武衛大将軍兼幽州都督,節度使之名自讷始。景雲二年,賀拔延嗣為涼州都督充河西節度使,節度使開始成為正式的官職。

15刺史。掌管一州的軍政大權。刺,檢舉不法;史,皇帝所使。

16 城門校尉。掌管京師城門的屯兵。

其它官職及機構補充

①庶吉士:是中國明、清兩朝時翰林院内的短期職位。由通過科舉考試中進士的人當中選擇有潛質者擔任,為皇帝近臣,負責起草诏書,有為皇帝講解經籍等責,是為明内閣輔臣的重要來源之一。

②軍機處:是清代輔佐皇帝的最高政務機構。初設于雍正七年(1729),當時正值清廷用兵西北,軍務緊急,因機處内閣在太和門外,官員混雜,易于洩露軍機。為此,清世宗在靠近内廷的隆宗門内特設軍機房。作為臨時性的軍事指揮機構。由于這一機構有利于君主獨裁,戰事結束後,于雍正十年正式改稱軍機處,成為處理全國軍政大事的常設機構。直到清末(1911)“責任内閣”出現時才被撤銷,前後存在約190年。軍機處設軍機大臣,一般是三四人至五六人,最多時達六七人,通稱大軍機。由皇帝在滿漢大學士,尚書、侍郎,京堂中選任,沒有定員。其中一人為首席軍機大臣,或稱“揆席”。首席軍機大臣每日入值,随時準備皇帝召見,即使皇帝外出巡幸也不例外。軍機大臣的職務是“掌書谕旨,綜軍國之要,以贊上治機務。”即秉承皇帝的旨意辦理軍政事務,實際上是為皇帝作侍從秘書工作。軍機處總攬機要,還有向皇帝推薦官吏的權力,權限淩駕于内閣和六部之上。

③鴻胪寺:中國古代官署名。漢朝改秦代典客為大行令,漢武帝時又改名大鴻胪。鴻胪,本為大聲傳贊,引導儀節之意。大鴻胪主外賓之事。至北齊,置鴻胪寺,後代沿置。南宋、金、元不設,明清複置,主官為鴻胪寺卿。主要掌朝會儀節等。

④爵:是中國古代一種用于飲酒的容器。爵在商代和的西周青銅禮器的考古發現中是非常常見的。另外也是君主國家貴族封号,爵位、爵号,是古代皇帝對貴戚功臣的封賜。舊說周代有公、侯、伯、子、男五種爵位,後代爵稱和爵位制度往往因時而異。

⑤ 參知政事:中國古官職名。原是臨時差遣名目,唐制以中書令、侍中、尚書仆射之外他官任宰相職,給以“參知政事”等名義,正式作為宰相官名。到宋代,設中書門下(習稱政事堂),此後參知政事則演變成一個常設官職,作為副宰相,簡稱“參政”。其根本目的是為了削弱相權,增大皇權。是唐宋時期最高政務長官之一,與同平章事、樞密使、樞密副使合稱“宰執”。

⑥樞密使:唐始置内樞密使,為樞密院主官,由宦官任職,掌接受表奏及向中書門下傳達帝命。唐末,權力更大,直接指揮公事,侵奪宰相權力。宋時樞密使作為樞密院長官,與宰相(同平章事)共同負責軍國要政,實則以宰相主政,樞密主兵。樞密院長官有時為知樞密院院長,簡稱知院。副職有知樞密院事、同知樞密院事、樞密副使、簽書樞密院事、中簽書樞密院事等。一般用文官。北宋時期或由宰相兼任。南宋開禧後,宰相兼樞密使為定制。清常以樞密為軍機大臣的尊稱。

二、官職調動

表授予官職的詞語

征:由皇帝征聘社會知名人士充任官職。如:公車特征拜郎中。《張衡傳》

辟:由中央官署征聘,然後向上薦舉,任以官職。如:連辟公府不就。《張衡傳》

薦、舉:由地方官向中央舉薦品行端正的人,任以官職。如:舉其偏,不為黨。《左傳"襄公三年》

知:韓琦鎮長安,薦知泾陽縣。《宋史•侯可傳》

拜:授予官職。如:……安帝雅聞衡善術學,公車征拜郎中。《張衡傳》

選:通過推薦或科舉選拔任以官職。《元史•賈魯傳》:“延、至治間……選丞相東曹掾。”

除:任命,授職。如:尋蒙國恩,除臣冼馬。《陳情表》

授:授給、給予官職。《元史•賈魯傳》:“秦定初恩授東平路儒學教授。”

賞:指皇帝特意賜給官銜或爵位。如:八月初一,上召見袁世凱,特賞侍郎。《譚嗣同》

封:指帝王将爵位或土地賜給臣子。如:勞苦而功高如此,未有封侯之賞。《鴻門宴》

起:起用人任以官職。如:魯居喪服阕,起為太醫都事。《元史•賈魯傳》

察:考察後予推薦,選舉。如:郡察孝廉,州舉茂才。《三國志•吳主傳》

仕:做官。如:學而優則仕。《論語•子張》

仕宦:做官,任官職。如:汝是大家子,仕宦于台閣。《孔雀東南飛》

仕進:進身為官。如:邁少恬靜,不慕仕進。《晉書•許邁傳》

表罷免官職的詞語

罷:免去,解除官職。如:窦太後大怒,乃罷逐趙绾、王臧等。《魏其武安侯列傳》

绌、黜:廢掉官職。如:有罪得以黜,有能得以賞。《封建論》

免:罷免。如:免官削爵。〈漢書"貢禹傳〉

奪:削除。如:使者遂逮守,脅服奪其官。《書博雞者事》

表提升官職的詞語

升:升官。如:升(魯)台都事。《元史•賈魯傳》

擢:在原官上提拔。如:擢為後将軍。《漢書"趙充國傳》

拔:提升本來沒有官職的人。如:山濤(人名)作冀州(長官),拔三十餘人。李白《與韓荊州書》

遷:一般指提升。如:孝文帝說之,超遷,一歲中至太中大夫。《賈誼傳》

陟:進用。如:陟罰臧否,不宜異同。《出師表》

晉、進:晉升官職,提高職位或級别。如:成語“加官進爵”

加:加封,即在原來的官銜上增加榮銜,一般可享受一世特權。如:平劇盜賴文政有功,加秘閣修撰。

《宋史•辛棄疾傳》

拜:按一定禮節授予(任命)官職,一般用于升任高官。如:以相如功大,拜為上卿《史記•廉頗蔺相如列傳》

表降低官職的詞語

谪:因罪被降職或流放。如:滕子京谪守巴陵郡。《嶽陽樓記》

貶:①降職。如:貶連州刺史。《劉禹錫傳》②降職并外放。如:貶邵州刺史,不半道,貶永州司馬。《新唐書•柳宗元傳》

放:一般指由京官改任地方官。如:屈原既放,三年不得複見。《蔔居》

左遷:降職貶官,特指貶官在外。如:予左遷九江郡司馬。《琵琶行》

竄:放逐,貶官。如:暫為銜使,遂竄南夷。(韓俞《進學解》)

左除、左降、左轉:降職。如:帝怒,乃罷(陸)贽宰相,左除(張)滂等官(《新唐書•裝延齡傳》)

出宰:京官外放出任地方官。如:郎官上應列宿,出宰百裡,有非其人,則民受其殃。(《後漢書•明帝紀》)

表調動官職的詞語

遷:調動官職,一般指提升。《漢書•王尊傳》:“遷東郡太守。”

徙:一般的調動官職。如:徙王信為楚王。《淮陰侯列傳》

調:變換官職。如:調為隴西都尉。《漢書"袁盎傳》

轉、調、徙:調動官職。《張衡傳》:“再轉複為太史令,衡不慕當世,所居之官辄積年不徙。”

補:補充空缺官職。如:太守察王尊廉,補遼西鹽官長。《漢書•王尊傳》

改:改任官職。如:改刑部詳覆官。《宋史•王濟傳》

出:京官外調。如:出為河間相,時國王驕奢。《張衡傳》

表兼代官職的詞語

兼:兼任。如:餘除右丞相兼樞密使。《〈指南錄〉後序》

領:兼任(較為低級的官職)。如:桓溫鎮江口,複引(喬)為司馬,領廣陵相。《晉書•袁喬傳》

行:代理官職。如:太祖行奮武将軍。《三國志•魏書•武帝紀》

署:代理、暫任。如:太守奇之,署守屬監獄。《漢書•王尊傳》

權:暫代官職。如:時韓愈吏部權京兆。《劉公嘉話》

判:高位兼低職。如:除鎮安武勝軍節度史,司徒兼侍中,判相州。《宋史"韓琦傳》

假:臨時的,代理的。如:乃相與共立為假上将軍。(《史記•項羽本記》)

攝:暫代官職。如:俄檢校侍中,攝史部尚書。(《新唐書•杜如晦傳》)

守:代理官職。如:初平中,北海孔融召為主薄,守高密令。(《三國志•王修傳》)

表辭官的詞語

告老:官員年老。如:時年已七十,遂隐上山,懸車告老。

解官:辭去官職。如:得監和州稅,父母又不欲行,拯即解官歸養》

請老:古代官吏請求退休養老。如:祁溪請老,晉侯問嗣焉。

乞身:古代認為官吏做官是委身事君,是以稱請求退職為“乞身”。如:時天下略定,通思欲避榮寵,以病上書乞身。(《後漢書•李通傳》)

乞骸骨:古代官吏請求退職,意思是使骸骨歸葬故鄉。如:龔在位五年,以老病乞骸骨。

移病:上書稱病,為居官者請求退職的委婉語。如:即日父子供移病,滿三月賜告。(《漢書•疏廣傳》。

緻仕:古代的官員因為年齡或别的原因辭官不做了,把官職交還給皇帝。即退休。宋代基本沿襲唐七十緻仕之制。如:以刑部尚書緻辭仕。(《新唐書•白居易傳》)

三、文化常識之稱謂常識

一、尊敬稱

表示尊敬客氣的态度,也叫“尊稱”。

①古代對帝王的稱呼都是敬稱:比如萬歲、聖上、聖駕、天子、陛下等。

②對皇太子、親王的敬稱是殿下。

③對将軍的敬稱是麾下。

④對有一定地位的人的敬稱:對使節稱節下;對三公、郡守等有一定社會地位的人稱閣下,現在多用于外交場合,如

大使閣下。

⑤對于對方或對方親屬的敬稱有令、尊、賢等。

令,意思是美好,用于稱呼對方的親屬,如令尊(對方父親)、令堂(對方母親)、令阃(對方妻子)、令兄(對方的哥哥)、令郎(對方的兒子)、令愛(對方的女兒)。

尊,用來稱與對方有關的人或物,如尊上(稱對方父母)、尊公、尊君、尊府(皆稱對方父親)、尊堂(對方母親)、尊親(對方親戚)、尊駕(稱對方)、尊命(對方的囑咐)、尊意(對方的意思)。

賢,用于稱平輩或晚輩,如賢家(稱對方)、賢郎(稱對方的兒子)、賢弟(稱對方的弟弟)。

仁,表示愛重,應用範圍較廣,如稱同輩友人中長于自己的人為仁兄,稱地位高的人為仁公等。

⑥稱年老的人為丈、丈人,如“子路進而後,遇丈人”(《論語》)。唐朝以後,丈、丈人專指妻父,又稱泰山,妻母稱丈母或泰水。

⑦稱謂前面加“先”,表示已死,用于敬稱地位高的人或年長的人,如: 稱已死的皇帝為先帝, 稱已經死去的父親為先考或先父, 稱已經死去的母親為先慈或先妣, 稱已死去的有才德的人為先賢。 稱謂前加“太”或“大”表示再長一輩,如稱帝王的母親為太後,稱祖父為大(太)父,稱祖母為大(太)母。

⑧對尊長者和用于朋輩之間的敬稱有君、子、公、足下、夫子、先生、大人等。

⑨君對臣的敬稱是卿或愛卿。

⑩對品格高尚、智慧超群的人用“聖”來表敬稱,如稱孔子為聖人,稱孟子為亞聖。後來,“聖”多用于帝王,如聖上、聖駕等。

二、謙稱

①表示謙遜的态度,用于自稱。

愚,謙稱自己不聰明。

鄙,謙稱自己學識淺薄。

敝,謙稱自己或自己的事物不好。

卑,謙稱自己身份低微。

竊,有私下、私自之意,使用它常有冒失、唐突的含義在内。

臣,謙稱自己不如對方的身份地位高。

仆,謙稱自己是對方的仆人,使用它含有為對方效勞之意。

②古代官吏的自謙詞有下官、末官、小吏等。

③讀書人的自謙詞有小生、晚生、晚學等,表示自己是新學後輩;如果自謙為不才、不佞、不肖,則表示自己沒有才能或才能平庸。

④古人稱自己一方的親屬朋友時,常用“家”、“舍”等謙詞。

“家”是對别人稱自己的輩份高或年紀大的親屬時用的謙詞,如家父、家母、家兄等。

“舍”用以謙稱自己的家或自己的卑幼親屬,前者如寒舍、敝舍,後者如舍弟、舍妹、舍侄等。

⑤其他自謙詞有:

“下”:因為古人坐席時尊長者在上,是以晚輩或地位低的人謙稱在下;

“小”:小可是有一定身份的人的自謙,意思是自己很平常、不足挂齒;小子是子弟晚輩對父兄尊長的自稱;

“老”:老人自謙時用老朽、老夫、老漢、老拙等;

女子自稱妾;老和尚自稱老衲;對别國稱自己的國君為寡君。

四、古代文化常識之年齡稱謂

(1)幼年

生小:幼年。《孔雀東南飛》“昔作女兒時,生小出野裡”。

總角:總,聚束;角,小髻,意為收發結之,即兒童的發髻向上分開的樣子,俗稱小丫角,是以稱童年時代為「總角」。語出《詩經》,如《詩·衛風·氓》“總角之宴”,又《齊風·甫田》“總角兮”。陶淵明《榮木》詩序:“總角聞道,白首無成。”

垂髫:髫,古時小孩下垂的頭發。古時童子未冠,頭發下垂,因而以“垂髫”代指童年。潘嶽《藉田賦》:“被褐振裾,垂髫總發。”于是以「垂髫」指童年或兒童。

始龀:龀,兒童換牙,即脫去乳牙長出恒牙。按生理正常,男孩八歲、女孩七歲時換牙,「始龀」便成了童年的代稱。

①湯餅:出生三天,邀親友吃湯餅。

②初度:周歲。《離騷》“皇覽揆餘初度兮,肇錫餘以嘉名”。後稱生日為初度。

③教數:9歲。

④外傅:10歲,出外就學。

(2)金钗之年:女子12歲;

(3)舞勺:13歲。豆蔻年華:女子13歲;

(4)束發:15歲。束,捆,結之意。古代男孩成童時束發為髻,因以「束發」為成童的代稱,通常年十五歲始稱成童,成童指青少年。一般指15歲左右,這時應該學會各種技藝。《大戴禮記·保傅》:“束發而就大學,學大藝焉,履大節焉。”

笄:指女子15歲。語出《禮記·内則》“女子……十有五年而笄”。“笄”,謂結發而用笄貫之,表示已到出嫁的年歲。及笄:女子15歲;

待年:指女子成年待嫁,又稱“待字”。語出《後漢書·曹皇後記》“小者待年于國”。以後稱女子待嫁的年歲為“待年”。《文選·宋文皇帝元皇後哀策文》:“爰自待年,金聲夙振。”

(5)二八:女子16歲;

(6)弱冠:指男子20歲。弱,弱小。語出《禮記·曲禮上》“二十曰弱冠”。古代男子20歲行冠禮,表示已經成年。左思《詠史》詩之一:“弱冠弄柔翰,卓荦觀群書。”

(7)花信年華:女子24歲。

(8)而立:指30歲。語出《論語·為政》“三十而立”。以後稱三十歲為“而立”之年。《聊齋志異·長清僧》:“友人或至其鄉,敬造之,見其人默然誠笃,年僅而立。”

(9)不惑:指40歲。語出《論語·為政》“四十而不惑”。以後用“不惑”作40歲的代稱。應璩《答韓文憲書》:“足下之年,甫在不惑。”

(10)艾:指50歲。語出《禮記·曲禮上》“五十曰艾”。老年頭發蒼白如艾。《民國通俗演義》三十七回:“……我年已及艾,還有什麼不滿意的事?”另有,“知天命”也指五十歲。

(11)老年

皓首:指老年,又稱“白首”。《後漢書·呂強傳》:“故太尉段颍,武勇冠世,習于邊事,垂發服戎,功成皓首。”

黃發:指長壽老人。語出《詩經》,如《詩·魯頌· 宮》“黃發台背”。老人頭發由白轉黃。曹植《贈白馬王彪》:“王其愛玉體,俱享黃發期。”陶淵明《桃花源記》:“黃發垂髫,并怡然自樂。”

①花甲(耳順):指60歲。以天幹地支名号錯綜參互而得名。計有功《唐詩紀事》卷六十六:“(趙牧)大中鹹通中效李長吉為短歌,對酒曰:‘手挪六十花甲子,循環落落如弄珠’。”

②古稀:指70歲。語出杜甫《曲江》詩:“酒債尋常行處有,人生七十古來稀。”亦作“古希”。

③喜壽:77歲;

④耄耋:指80歲。語出《漢·曹操·對酒歌》:“人耄耋,皆得以壽終。恩澤廣及草木昆蟲。”⑤米壽:88歲;

⑥鲐背:tái,90歲,指長壽老人。語出《詩經》,如《詩·大雅·行葦》“黃台背”,“台”與,“鲐”通用。《爾雅·釋诂》:“鲐背,壽也。”老人身上生斑如鲐魚背。

⑦白壽:99歲;

⑧期頤:[qī yí]指百歲。語出《禮記·曲禮上》“百年曰期頤”。謂百歲老人應由後代贍養。蘇轼《次韻子由三首》:“到處不妨閑蔔築,流年自可數期頤。”

⑨茶壽:108歲;

⑩上壽:120歲

⑾雙稀:140歲

五、文化常識之科舉制度

1、科舉前選拔官員

(1)薦舉:漢代選拔官吏制度的一種形式。薦舉有考察、推舉的意思,又叫察舉。由侯國、州郡的地方長官在轄區内随時考察、選取人才,推薦給上級或中央,經過試用考核,再任命官職。察舉的主要科目有孝廉、賢良、文學、茂才等。《張衡傳》:“永元中,舉孝廉不行。”《陳情表》:“前太守臣逵,察臣孝廉;後刺史臣榮,舉臣秀才。”(漢代避劉秀諱,稱秀才為茂才)

(2)征辟:也是漢代選拔官吏制度的一種形式。征,是皇帝征聘社會知名人士到朝廷充任要職。辟,是中央官署的進階官僚或地方政府的官吏任用屬吏,再向朝廷推薦。《張衡傳》:“連辟公府,不就。”“安帝雅聞衡善術學,公車特征拜郎中。”

(3)孝廉:漢代察舉制的科目之一。孝廉是孝順父母、辦事廉正的意思。實際上察舉多為世族大家壟斷,互相吹捧,弄虛作假,當時有童謠諷刺:“舉秀才,不知書;舉孝廉,父别居。”

2、科舉考試相關概念

(1)童試。也叫“童生試”;明代由提學官主持、清代由各省學政主持的地方科舉考試,包括縣試、府試和院試三個階段,院試合格後取得生員(秀才)資格,方能進入府、州、縣學學習,是以又叫入學考試。應試者不分年齡大小都稱童生。《左忠毅公逸事》“及試,吏呼名至史公”,這裡就是指童生試,在這次考試中左光鬥錄取史可法為生員(秀才),當時史可法二十歲。《促織》“邑有成名者,操童子業”,“操童子業”是說正在準備參加童生試。

(2)鄉試。明清兩代每三年在各省省城(包括京城)舉行的一次考試,因在秋八月舉行,故又稱秋闱(闱,考場)。主考官由皇帝委派。考後釋出正、副榜,正榜所取的叫舉人,第一名叫解(jiě)元。

(3)會試。明清兩代每三年在京城舉行的一次考試,因在春季舉行,故又稱春闱。考試由禮部主持,皇帝任命正、副總裁,各省的舉人及國子監監生皆可應考,錄取三百名為貢士,第一名叫會元。

(4)殿試。是科舉制最進階别的考試,皇帝在殿廷上,對會試錄取的貢士親自策問,以定甲第。實際上皇帝有時委派大臣主管殿試,并不親自策問。錄取分為三甲:一甲三名,賜“進士及第”的稱号,第一名稱狀元(鼎元),第二名稱榜眼,第三名稱探花;二甲若幹名,賜“進士出身”的稱号;三甲若幹名,賜“同進士出身”的稱号。二、三甲第一名皆稱傳胪,一、二、三甲統稱進士。

(5)及第。指科舉考試應試中選,應試未中的叫落第、下第。《祭妹文》:“逾三年,予披宮錦還家。”古時考中進士要披宮袍,這裡“披宮錦”即指中進士。《祭妹文》:“大概說長安登科,函使報信遲早雲爾。”“登科”是及第的别稱,也就是考中進士。

(6)進士。參見“殿試”條。是科舉考試的最高功名。《儒林外史》第十七回:“讀書畢竟中進士是個了局。”貢士參加殿試錄為三甲都叫進士。據統計,在我國一千三百多年的科舉制度史上,考中進士的總數至少是98749人。古代許多著名作家都是進士出身,如唐代的賀知章、王勃、宋之問、王昌齡、王維、岑參、韓愈、劉禹錫、白居易、柳宗元、杜牧等,宋代的範仲淹、歐陽修、司馬光、王安石、蘇轼等。考中進士,一甲即授官職,其餘二甲參加翰林院考試,學習三年再授官職。

(7)狀元。參見“殿試”條。科舉制度殿試第一名,又稱殿元、鼎元,為科名中最高榮譽。曆史上獲狀元稱号的有一千多人,但真正參加殿試被錄取的大約七百五十名左右。唐代著名詩人賀知章、王維,宋代文天祥都是經殿試而被賜狀元稱号的。

(8)會元。參見“會試”條。舉人參加會試,第一名稱會元,其餘考中的稱貢士。

(9)解元。參見“鄉試”條。生員(秀才)參加鄉試,第一名稱解元,其餘考中的稱舉人。

(10)連中三元。科舉考試以名列第一者為元,凡在鄉、會、殿三試中連續獲得第一名,被稱為“連中三元”。據統計,曆史上連中三元的至少有十六人。歐陽修《賣油翁》中提到的“陳康肅公堯咨”,陳堯咨與其兄陳堯叟都曾考中狀元,而陳堯叟則是連中三元。

(11)鼎甲。指殿試一甲三名:狀元、榜眼、探花,如一鼎之三足,故稱鼎甲。狀元居鼎甲之首,因而别稱鼎元。

(12)貢士。參見“會試”條。參加會試而被錄取的稱貢士。

(13)舉人。參見“鄉試”條。參加鄉試而被錄取的稱舉人。舉人可授知縣官職。《儒林外史》第三回寫範進中舉後,張鄉紳立即送賀儀銀和房屋,範的丈人胡屠戶也立時變了嘴臉吹捧女婿“是天上的星宿”,而範得了消息,高興得發了瘋。說明古代中舉後便可升官發财。

(14)生員。即秀才,參見“童生試”條。通過院試(童試)的可稱為生員或秀才。如王安石《傷仲永》“傳一鄉秀才觀之”。東漢時避光武帝劉秀諱,而稱秀才為茂才,《阿Q正傳》中稱趙少爺“茂才公”,表示諷刺。

(15)八股文。明清科舉考試制度所規定的一種文體,也叫時文、制義、制藝、時藝、四書文、八比文。這種文體有一套固定的格式,規定由破題、承題、起講、入手、起股、中股、後股、束股八個部分組成,每一部分的句數、句型也都有嚴格的限定。“破題”規定兩句,說破題目意義;“承題”三句或四句,承接“破題”加以說明;“起講”概括全文,是議論的開始;“入手”引入文章主體;從“起股”到“束股”是八股文的主要部分,尤以“中股”為重心。在正式議論的這四個段落中,每段都有兩股互相排比對偶的文字,共為八股,八股文由此得名。八股文的題目,出自《四書》、《五經》,八股文的内容,不許超出《四書》、《五經》範圍,要模拟聖賢的口氣,傳達聖賢的思想,考生不得自由發揮。無論是内容還是形式,八股文起到了束縛思想、摧殘人才的作用。

(16)金榜。古代科舉制度殿試後錄取進士,揭曉名次的布告,因用黃紙書寫,故而稱黃甲、金榜。多由皇帝點定,俗稱皇榜。考中進士就稱金榜題名。

(17)同年。科舉時代同榜錄取的人互稱同年。《訓儉示康》:“同年曰:‘君賜不可違也。’”

六、稱謂常識

1 、廟号

一般認為,廟号起源于商朝,成湯有可能是太祖。廟号最初非常嚴格,按照“祖有功而宗有德”的标準,開國君主一般是祖、継嗣君主有治國才能者為宗。周朝确立谥号制度,對君主和大臣的一生作為給予蓋棺定論的評價。廟号制度被廢止。秦朝連谥号制度也廢止了。

漢朝以後承襲了廟号這一制度。漢朝對于追加廟号一事極為慎重,不少皇帝是以都沒有廟号。劉邦是開國君主,廟号為太祖(但自司馬遷時就稱其為高祖,後世多習用之),谥号為高皇帝(谥法無“高”,以為功最高而為漢之太祖,故特起名焉)。漢朝強調以孝治天下,是以繼嗣皇帝谥号都有“孝”字。兩漢皇帝人人都有谥号,但有廟号者極少。西漢劉邦為太祖高皇帝(孝惠帝劉盈上廟号)、劉恒為太宗孝文皇帝(孝景帝劉啟上廟号)、劉徹為世宗孝武皇帝(孝宣帝劉詢上廟号)。另外西漢還有幾個皇帝有廟号:劉奭為高宗孝元皇帝(王莽上廟号)、劉骜為統宗孝成皇帝(王莽上廟号)、劉衎為元宗孝平皇帝(王莽上廟号),在東漢光武帝時被取消;東漢劉秀為世祖光武皇帝(孝明帝劉莊上廟号)、劉莊為顯宗孝明皇帝(孝章帝劉炟上廟号)。另外東漢還有幾個皇帝有廟号:劉肇為穆宗孝和皇帝、劉祐為恭宗孝安皇帝,不過這一些廟号在孝獻帝時被取消。

到了唐朝,除了某些亡國之君以及短命皇帝之外,一般都有廟号。

廟号常用“祖”字或“宗”字。開國皇帝一般被稱為“太祖”或“高祖”,如漢高祖、唐高祖、宋太祖;後面的皇帝一般稱為“宗”,如唐太宗、宋太宗等。但是也有例外。“祖”之泛濫,始于曹魏。到十六國時期,後趙、前燕、後秦、西秦等等小國,其帝王廟号幾乎無不稱祖。

在稱呼時,廟号常常放在谥号之前,同谥号一道構成已死帝王的全号。習慣上,唐朝以前對殁世的皇帝一般簡稱谥号,如漢武帝、隋炀帝,而不稱廟号。唐朝以後,由于谥号的文字加長,則改稱廟号,如唐太宗、宋太祖等。

一般來說,廟号的選字并不參照谥法,但是也有褒貶之意。太祖、高祖開國立業,世祖、太宗發揚光大,世宗、高宗等都守成令主的美号,仁宗、宣宗、聖宗、孝宗、成宗、睿宗等皆乃明君賢主,中宗、憲宗都是中興之主。另外,哲宗、興宗等都是有所作為的好皇帝。神宗、英宗功業不足,德宗、甯宗過于懦弱,玄宗、真宗、理宗、道宗等好玄虛,文宗、武宗名褒實貶,穆宗、敬宗功過相當,光宗、熹宗昏庸腐朽,哀宗、思宗隻能亡國。

2、谥号

谥号,為東亞古代君主、諸侯(包括中國、北韓、越南、日本)、大臣、後妃等具有一定地位的人死去之後,根據他們的生平事迹與品德修養,評定褒貶,而給予一個寓含善意評價、帶有評判性質的稱号。根據對西周時期青銅器銘文的研究表明,遲至周穆王前後,給地位較高或較有身份的死者加以谥号的做法已比較多。古代除對帝王可以稱呼其“谥号”外,稱呼大臣、學者名流的“谥号”也是一種尊重的稱呼;有些人的谥号由于經常被後人稱呼,幾乎成為他們的别名,如曾文正(曾國藩)、嶽武穆(嶽飛)、陶靖節(陶淵明)等。

後期,賜谥權高度集中于皇帝手中,要取決于“聖裁”。據統計,西漢到清朝末期,曆代宗室、百官得谥者共10473人,而明清代兩代就有5935人,占總數的57%左右。帝王的谥号一般是由禮官議定經繼位的帝王認可後予以宣布,臣下的谥号則由朝廷賜予。

谥法初起時,隻有“美谥”、“平谥”,沒有“惡谥”。善、惡“谥号”則源自西周共和行政以後,另外還有“私谥”。谥号的標明根據谥法,谥法規定了一些具有固定涵義的字,供确定谥号時選擇。這些字大緻分為下列幾類:

上谥,即表揚類的谥号,如:“文”,表示具有“經緯天地”的才能或“道德博厚”、“勤學好問”的品德;

“康”表示“安樂撫民”;“平”表示“布綱治紀”。

下谥,即批評類的谥号,如:“炀”表示“好内遠禮”,“靈”表示“亂而不損”等。

“下谥”之“惡谥”:周厲王是一個貪婪的君。“厲”便是對他予以斥責的“惡谥”。

中谥,多為同情類的谥号,如:“懷”表示“慈仁短折”。

私谥,這是有名望的學者、士大夫死後由其親戚、門生、故吏為之議定的谥号;“私谥”始于周末,到漢代才盛行。

先秦時的谥号以用一個字為常,也有用兩三個字的。用一個字的如:秦穆公、晉文公;用兩三個字的如魏安厘王、趙孝成王、衛睿聖武公等。

秦始皇統一中國後,議定以“皇帝”作為最高統治者的稱号,同時因“谥号”的定奪将形成“子議父、臣議君”的局面,嬴政自稱為始皇帝,後世則以數計,如二世、三世等等。

漢代時期恢複谥法,而且這一時期谥法制度也日趨嚴密,朝廷中正式設立“大鴻胪”一職,管理王公列侯的谥法。漢代以後,谥号大多為兩個漢字:漢文帝劉恒“谥号”全名為孝文帝,蕭何谥為文終侯。

唐宋時期為谥法發展時期。谥法一方面成為封建帝王尊大谥以滿足其虛榮心的工具,同時也成為駕馭群臣的褒貶手段。從女皇帝武則天開始,打破了皇帝一、二、三字谥号的舊例,她作為皇太後臨朝稱制時追谥丈夫唐高宗李治為“天皇大帝”,達四字。武則天稱帝後,又開皇帝追尊四代祖宗的先例,更開創了皇帝生前疊加谀詞上尊号谥美的先例,有的帝王活着的時候可以被奉上好幾次尊号。如唐玄宗開元二十七年(公元739年)受尊号為“開元聖文神武皇帝”。尊号的累加也影響了谥号的累加,自唐高宗以後,大多數皇帝的谥号都在四個字以上。

皇後之“尊号”即“徽号”。如清代同治皇帝尊自己的生母那拉氏為“聖母皇太後”,上徽号為“慈禧”。徽号也可每逢慶典累加,那拉氏的徽号最後積有“慈禧端佑康頤昭豫莊誠壽恭欽獻崇熙”多達16個字,而她的谥号為“孝欽慈禧端佑康頤昭豫莊誠壽恭欽獻崇熙配天興聖顯皇後”23字谥(見慈禧條)。宋代皇帝谥号比唐時更加谥美,而且也開後代予大臣谥二字的定例。值得一提的是,宋太祖趙匡胤實行重文抑武,是以宋代大臣谥号多以“文”字為榮,終宋之世,谥号為“文”者達一百四十多人,為“武”者僅二十人。

明清時期,谥法内容基本固定下來。首先是各層級人員的谥号字數固定下來。

明代皇帝谥字為17字,親王1字,大臣2字,例如

明成祖的谥号為:後天弘道高明肇運聖武神功純仁至孝文皇帝

清代皇帝谥字為21字(光緒帝)或23字或25字(努爾哈赤),碩親王1字,大臣2字,例如

康熙帝的谥号為:合天弘運文武睿哲恭儉寬裕孝敬誠信中和功德大成仁皇帝

恭親王奕訢的谥号為:忠

清代大臣的谥号規定:一品大臣過世,按例請皇帝決定是否授谥。一品以下官員除非特旨,例不授谥。得谥号者隻有曾入翰林,或獲授大學士者才用“文”字。而“文”字的谥号中,又以“文正”最為難得;隻能出自特旨,不能由群臣擅議;清朝二百多年隻得八人獲谥“文正”(如曾國藩)。文正以下的谥号則有:文忠(如李鴻章),清朝隻有約十人得此谥号;再之下者有“文襄”(隻限武功成者,如左宗棠)、文恭、文成等等。

3、尊号

乃為尊崇帝後為之所上之稱号。始于秦代,嗣位皇帝尊前皇帝為太上皇,尊前皇後為皇太後、太皇太後,亦稱上尊号。

時至唐代,為皇帝上尊号之風大盛,有生前奉上者,亦有死後追加者。而生前加尊号又有兩種情況:一是加于在位之時。如武後稱“聖母神皇,高宗稱天皇,中宗稱應天神龍皇帝等便是;到玄宗時,已成為制度。由最初四字加至十四字。此外,皇帝遜位之後,為太上皇,由繼位皇帝為之加尊号,

死後加号者,如玄宗死後,肅宗于上元二年上尊号為“至道大聖大明孝皇帝。”此乃玄宗又被稱為明皇之緣故。唐代皇帝死後,尊号多有數次追加。如高祖李淵于貞觀九年(635年),先由群臣上尊号為“大武皇帝”;高宗上元元年(674年)又改上尊号為“神堯皇帝”;玄宗天寶十三年(754年)三上尊号為“神堯大聖大光孝皇帝”。

唐代以後,帝後尊号字數有增無減。宣宗時,其尊号已是十八字,清乾隆皇帝被尊為“法天隆運至誠先覺體元立極敷文奮武欽明孝慈神聖純”皇帝,竟多達二十三字。實際上不難看出,後邊一長串亦可以視為谥号。皇後、太後亦可得尊号。如清末慈禧太後,生前得尊号為“慈禧端佑康頤昭豫莊誠壽恭欽獻崇熙”聖母皇太後,死後又谥“孝欽顯皇後”。是以,谥号與尊号雖各有涵義,但又多糾纏一處,難以差別。依筆者之見,尊号乃帝後禁脔,他人不得染指;而谥号不為帝後所獨享,其餘人等亦可得之;而就帝後而言,于在世時所加者屬于尊号,而崩後所加者,則可以谥号視之也。

4、年号

是中國曆代帝王用以紀年的名号,年号發起于中國古代新皇登基,為了差別上一任皇帝,新皇帝根據自己的思想,起一個新的年号。

在中國曆史上,第一個年号出現在西漢漢武帝時期,年号為建元(前140年—前135年)。此前的帝王隻有年數,沒有年号。史書以帝王的年次紀年,記時則與帝号合稱。如周宣王元年、二年、三年,一直延至帝位更疊為止。嗣王即位或改朝換代新帝登極,則改用嗣王或新帝年次紀年,稱元年、二年、三年等。這種“帝号紀年”或“王位紀年”之法一直沿用至漢代,帝王在位期間從無“改元”現象。至漢代文帝、景帝時,情況有所變化。文帝在位二十三年,前十六年沿用年序紀年之法,稱元年、二年,關于最早出現的年号,大緻有二說。一是據《漢書·武帝紀》,十九年十月,武帝率衆狩獵,獲稀有獨腳獸白麟一隻,衆臣一緻認為這是吉祥之物,值得紀念,便向武帝建議用來紀年,于是便立年号為“元狩”,稱此年(西元前122年)為元狩元年。“狩”乃打獵之意。以後則有元狩二年、三年……。而到元狩六年時,在山西獲三足寶鼎一尊,衆臣認為是吉祥寶物,建議用來紀年,于是武帝便改年号為“元鼎”。“建元”就是“建為元年”之意,表示年号紀元開始使用。于是就有了第二說,即顔師古認為的“自古帝王,未有年号,始起于此。”後代的史學家大都将建元元年作為年号紀年之始。其後,每遇軍國大事、重大祥瑞、災異,帝王常常改變年号。而新皇登基,更需确定新年号,以示君威。一般改元從下诏的第二年算起,其間亦有從當年某月即算起之情況。

回溯曆史不難發現,明代以前,一位皇帝在位時,往往多次改元。例如,漢武帝在位44年,用過11個年号。也有皇帝在即位時使用前一代皇帝的年号,至明代,除明英宗(年号正統)因被蒙古瓦剌部俘獲,後被送回并複辟,并改元天順而一帝二号之外,都是一帝一号,是以也常用年号來稱呼皇帝,例如永樂帝、康熙帝等。

年号被認為是帝王正統的标志,稱為“奉正朔”。一個政權使用另一政權的年号,被認為是藩屬、臣服的重要的标志之一。中國年号的使用情況非常複雜。同一時期并存的政權,往往各有年号。還有的政權一年之中數次改元,幾個年号重疊使用。也有政權自己不建年号,而沿用前朝或其他政權的年号。

帝王年号于選詞擇字十分考究,須經重臣集議、反複篩選,要求字意吉瑞、詞意隽永,多用“天、大、太、應、元、中、永”等字開頭。尤其是以“天”字開始之年号,達66個之多。其次是“建”字打頭者,有30個。由于擇字範圍狹窄,曆代年号重複使用現屢見不鮮。究其原因,有的是皇帝大臣缺乏曆史知識,有的是有意追慕摹仿前朝,因而導緻年号重複。

就寓意而論,帝王年号一向考究,并冀望在位期間能四海承平,民安國泰。如唐高祖年号武德,表示以武佐德,平定天下;宋太祖年号建隆,希望國運興隆。在擇字方面,尤偏重《易經》。以《易經·乾卦》之《彖辭》為例,

年号選擇亦曾改變讀書人命運。宋太祖趙匡胤稱帝,因出身行伍,隻粗識文墨,對年号未甚考究,隻要求選一古來未曾用過者即可。因衆臣大多孤陋寡聞,集議改元“乾德”。而乾德三年,他無意中發現宮人所用銅鏡背面刻有“乾德四年鑄”字樣,大惑不解,于是問詢宰相趙普。此公标榜“半部《論語》治天下”,被問得張口結舌。後召翰林學士窦儀詢問,方知“乾德”原是前蜀王衍用過的年号,而此鏡子定是蜀中所出。趙匡胤歎曰:“宰相須用讀書人”,自此定下重用儒臣之策。

據筆者統計,中國曆史上使用過的年号共有720個左右。其中,使用年号最多的皇帝是唐高宗李治與武則天夫婦二人。李治自公元650年庚戌至683年癸未,在位共34年,先後使用了14個年号。其妻武則天則從公元684年甲申到704年甲辰共在位21年,先後使用17個年号,

使用時間最長的年号,是清聖祖玄烨的年号“康熙”,自1662年壬寅到1722年壬寅,經曆了整整一個甲子,長達61年;其次,是玄烨的孫子清高宗弘曆的年号“乾隆”,從1736年丙寅到1795年乙卯,共60年。一般而言,同一時間段内年号多而短暫,則折射出神州闆蕩,國運衰微,而年号少而長久,則顯示出國力隆盛,天下承平。

辛亥鼎革,民國肇基,定以國号即中華民國紀年。後袁世凱自稱“中華帝國”皇帝,改元“洪憲”,但未幾便被廢止。1932年,清廢帝溥儀充任僞“滿洲國”執政,改元“大同”;二年後又更名“滿洲帝國”,改元“康德”。但通常不為中國正統史書所承認,而以清末所用“宣統”為最後年号。新中國成立後,采用公元紀年,年号成為曆史。

年号發源于中國,後傳至鄰國,日本、越南、北韓皆曾各自使用過自己的年号。由于日本至今仍實行君主制度,故成為世界上唯一使用年号紀年的國家。

補充:

王公即位年次紀年法】以王公在位年數來紀年。

【年号紀年法】漢武帝起開始有年号。此後每個皇帝即位都要改元,并以年号紀年。

【幹支紀年法】天幹:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;地支:子、醜、寅、卯、辰、巳、

午、未、申、酉、戌、亥。十幹和十二支依次相配,組成六十個基本機關,古人依次作為年、月、日、時的序号,叫“幹支紀法”。“六十甲子”依次是:

甲子 乙醜 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁醜 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己醜 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌己亥 庚子 辛醜 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸醜 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 【年号幹支兼用法】紀年時皇帝年号置前,幹支列後。

紀月法

【地支紀月法】古人常以十二地支配稱十二個月,每個地支前要加上特定的“建”字。【時節紀月法】

紀日法

【序數紀日法】 【幹支紀日法】

【月相紀日法】指用“朔、朏(kū)、望、既望、晦”等表示月相的特稱來紀日。每月第一天叫朔,

每月初三叫朏,月中叫望(小月十五日,大月十六日),望後這一天叫既望,每月最後一天叫晦。【幹支月相兼用法】幹支置前,月相列後。

紀時法

【天色紀時法】古人最初是根據天色的變化将一晝夜劃分為十二個時辰,它們的名稱是:夜半、雞鳴、

平旦、日出、食時、隅(yú)中、日中、日昳(yì)、晡(bū)時、日入、黃昏、人定。【地支紀時法】 以十二地支來表示一晝夜十二時辰的變化。

天色 夜半 雞鳴 平旦 日出 食時 隅中 日中 日昳 晡時 日入黃昏 人定

地支 子 醜 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥

現代 23-1點1-3點 3-5點 5-7點 7-9點 9-11點 11-13點 13-15點 15-17點 17-19點 19-21點 21-23點

古代計時機關

【更】我國古代把夜晚分成五個時段,用鼓打更報時,是以叫作五更、五鼓,或稱五夜。夜間時辰 五更 五鼓 五夜現代時間

黃昏 一更 一鼓 甲夜 19-21點 人定 二更 二鼓乙夜 21-23點 夜半 三更 三鼓 丙夜 23-1點 雞鳴 四更四鼓 丁夜 1-3點

平旦 五更 五鼓 戊夜 3-5點

【鼓】 古時常夜間擊鼓報更,是以古人常以鼓代更。【漏】 古時用滴漏計時,夜間憑漏刻傳更。【時】 時是時辰,介紹見前古代紀時法。

【點】 古人将一夜分為五更,每更分為五點。每點約等于現代的24分鐘。

【刻】 古人把一晝夜分為100刻,實算96刻,每刻15分鐘。漏刻指很短的時間。