幾年前搬家的時候,打包扔掉了整整三年年一期不落的《讀者》雜志,隻留了幾本特刊在家裡,後來就再也沒買過,現在,西安報亭都快找不到了,這兩天心血來潮網上買了兩本,莫名有種儀式感。

恰好今天看的日本高分電影《搬家》也是這個題材:與父母一起生活的蓮一直是一個幸福快樂的女孩,但這種幸福的日子在爸媽不斷的争吵,互相傷害,最終決定要離婚的時候,蓮的心理出現了嚴重的裂痕,絞盡腦汁讓父母和好以挽回曾經的幸福,要他們歸還她原來的生活,結果必然是徒勞的。

如果我們所受的苦難就毫無價值,我們的任何轟轟烈烈的分離就隻不過是“古今多少事,都付笑談中”的如煙往事,事實如此?

父親搬到新的住處,女兒蓮和媽媽一起生活,那時候蓮也還沒有意識到爸爸搬出去住,給她帶來的傷痛,甚至在搬家的當天,蓮還跑到爸爸那個“新家”玩耍,好奇心和新鮮感占據了一切,畢竟她還是個孩子,傷痛需要慢慢襲來。

一次蓮在班上和一個女孩吵起來,兩個人就互扇耳光,最後她們成了很好的朋友,作為成年人我們很容易看到這是因為的關系契合是因為她們“同病相憐”,因為她們的父母都離婚了,但是蓮不願相信,強顔歡笑地強調自己的父母隻是分居,雖然撒了謊,但朋友說這其實沒什麼差別,兩個女孩的“互訴衷腸”,來表現彼此家庭的真實作狀。

得知真相的蓮怒火中燒,把自己鎖在衛生間,與門外的母親冷戰,爸爸和他們的朋友趕到家,與蓮的媽媽發生口角,兩個人動起手來,這才聽到沉默許久的蓮重複喊了兩句“為什麼要生我?

當那個破破爛爛的玩具從樓梯跌落的場景,我心都要碎了。

幸好,在電影後40分鐘,也是最精彩的部分,女孩為這種迷失開始了一場“心靈之旅”,她穿過熱鬧的人群,走進靜谧的森林,誤入老人家、袛園祭場景、迷失樹林、夢中湖裡的快樂回憶,任自己的情緒放逐在無人知曉的天地中,夢境與現實的交織,現實和超現實的強烈對比,突然有種說不出的感覺,蓮說:“媽媽,你放心吧,我會盡快變成大人!”。

蓮看到了自己曾經和父母歡笑的場面,同時看着這個自己和漸漸消失的父母告别。

對于你們的傷害,我一點都不介意了:“祝賀你們!”到底這樣的成長對于蓮來說是不是好事呢?這也是我一直在尋找的答案。

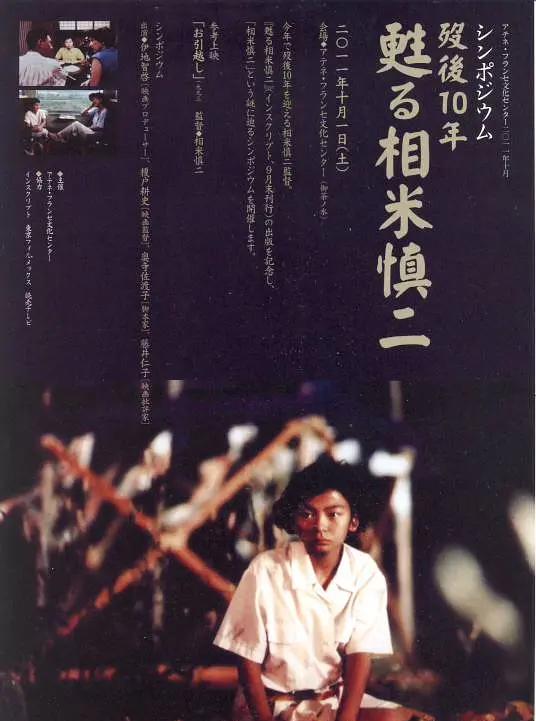

《搬家》導演相米慎二,1980年以處女作《飛翔的卡普爾》一舉成名,尤其以長鏡頭聞名于80年代的日本影壇,代表作《海軍服與機關槍》《台風俱樂部》《情人旅館》,相米長鏡頭也成為約定俗成的專用名詞,在80年代日本電影史上留下了不可磨滅的足迹,評論界稱他的電影是節日的電影,在他的每一部作品中都有少男少女們青春的慶典,都有他們沸騰生活的寫照。

90年代第一部作品《搬家》完全一改80年代的風格,雖然同樣是以少女為主人公,但沒有節日的喧鬧與沸騰,而是充滿着柔和的溫情,日常的場景卻賦予了某種非同尋常的寓意,不再是文藝小衆的孤芳自賞,無論是袛園祭,還是“五山送火”儀式,都充滿了京都的煙火氣,一桢桢的都是普通人和他們平凡之下翻湧的現實困境。

尤其令人驚訝的是,當它被用第一人稱的孩子蓮的口吻叙述出來,氣氛有些怪異的晚餐後便是一種持續的心理失衡,并時時與父母離婚而導緻的撕裂交織在一起時,彌漫在片中的辛酸、親切很容易讓人共情,感染力決不亞于《賣火柴的小女孩》,盡管它的結局并沒有寫成悲劇,反而以少女心思的細膩描寫,以一種超現實的方式去讓孩子愉快的“接納”。

當然,童星的田畑智子的演技也非常到位,這的确令人高興并寄予希望。

當然,日本電影對于“搬家”故事的探索從未停歇,日本的電影也習慣了用一種超現實的方式告訴我們,在一次次的分離中,學會去接受,去成長,宮崎駿的電影世界便是其中的代表,搬家也是治愈的,到處充滿愛,也帶有着善良。

《千與千尋》也講述了一個類似搬家冒險的故事:10歲的少女千尋與父母一起從都市搬家到了鄉下,沒想到在搬家的途中,一家人發生了意外,他們進入了湯屋老闆魔女控制的奇特世界——在那裡不勞動的人将會被變成動物,進而踏上了她的冒險之旅。

《借東西的小人阿莉埃蒂》講述了生活在地闆下身長10厘米的14歲少女阿莉埃蒂,與搬家到此的小男孩相識、相惜的故事:當我遇見你,就想用我的力量保護你,借走的糖,還回的心,你的世界是我最勇敢的一次冒險。

美好的電影中用一次次的搬家教會我們放下,用美好的心态跟過去的撕裂告别,而我們現實中的搬家或被寄予了更多的意義,那也許也是我們都會經曆的傷痛。

在沒有買房子之前,一直習慣性将自己住過的地方親切的稱為“房子”。

“你到房子沒?”

“已經回房子了,晚安!”

小心翼翼維護的家,不僅僅是一個名詞,更是一種儀式,就像是我們的生命裡總是會有一些特殊的時刻,适合用儀式感去“保護”,比如新年、生日、發薪、結婚、買房、紀念日等等,在這些特别的時刻,我們可能會感覺到幸福或者是決定要上進、要掙錢、要周遊世界。

搬家也是這樣一個時刻,從古至今,從國内到國外,都是人生的大事。我國各地有很多搬遷風俗,一定要慎重標明一個黃道吉日,比如搬家時攜帶一隻裝滿了米的米缸或米桶,桶中擺放一張寫有“常滿”的紅紙,或是擺放有168元的信封,寓意“一路發”,搬家買新枕頭,按照家人的數量,将新枕頭擺放在每個人的床位上。

香港、新加坡等地華人,還在枕頭内裝有信封,内藏138元,取其“一生發”之意,搬家當天千萬不能生氣,一定要說吉祥話、做吉祥事,不要與人争吵,尤其是不要打罵小孩,如果遠行搬家,恐怕水土不服,可以在行李中放入一些家鄉的米和泥土。

年輕人搬家并不計較這些,但是也和過年,過生日了一樣,賦予了搬家新的内涵,就是“重新整理生活”,往往也寓意着出發,也意味着會和過去的一些東西告别,這可能是出自我們的潛意識,但不要小看潛意識的力量,一個人百分之七八十的行為都是受它的影響。

對我來說,有太長的時間,一直消耗在漫遊的路途上,小時候被寄養,成年之後四處漂泊,始終在搬家,前幾年各個城市的無數次遷徙,搬家是辛苦事,對于剛剛開始一個人住的新人來說,并沒有什麼實質的概念,反正所有的行李就是一個手提箱和幾件換洗衣服罷了,走到哪兒都輕裝簡從,說走就走,可是,對于某些已經一個人住了一段時間的人來說,每一次搬家都不亞于一場小型戰役。

除非是真的是拎包入住,不然任誰都會蓄積一些棄之可惜留之無用的東西,到了搬家的時候才最感覺到累贅,小時候師長就諄諄告誡不可暴殄天物,是以長大了之後很難改除收藏廢物的習慣,日積月累,滿坑滿谷全是東西,大大小小,從帶着一隻行李包開始,到用搬家公司馱滿整整兩車的物品,有大床,沙發,影碟,以及一直都讓勞工頭痛不已的大箱大箱奇重無比的書。

從一座城市搬到另一座城市,從南邊搬到北邊,或者從一個人合租的家裡搬到另一個人合租的家裡,試圖獲得一個穩定居所,最終成為内心情結。

安西街是租過的最後一處房子,陳舊老式樓房,窗外有高大法國梧桐,早上醒來,大簇樹葉在風中翻動,總以為在下雨,後來這樓房被拆掉了,又一次搬家。

如果你曾經獨自一人,在城市裡打拼過,相信你也會有相同的感受:每天下班,獨自拖着疲憊的身軀回家,迎接自己是房間裡的漆黑,回到家裡迎接你的,是房間裡的漆黑,自己一個人煮飯不友善也不實惠,隻好默默點起了外賣,遇到不好的房東或者鄰居,又或者工作的變動,時常需要搬家,一個人,拖着沉重的行李箱,剛到新家的前兩夜,也總是睡不着。

表姐比我大八個月十七歲就上社會大學了,經常一個人吃飯,逛街,搬家,看電影,提着兩個大箱子找工作找房子,就覺得比起來我的算不了什麼,慢慢接受孤獨,接受一個人待着并慢慢享受這種感覺就是在一步一步成長變得強大吧!

朋友譏笑我,說我大概是吃了耗子藥,否則怎麼會五年之内搬了三次家,我笑着怼道:天才作家張愛玲一生也一直在搬家啊。

十九歲的時候,她說生命是一襲華美的袍,上面爬滿了虱子。

誰曾想到這警句成了她晚年生活的谶語。在丢掉伯克利的工作後,她的精神狀态與身體狀态都變得越來越差,三天兩頭與疾病相伴,孤獨和病痛成為她忠實的夥伴,因為常年熬夜寫稿,眼睛動不動就流血;吃飯總是湊合,腸胃和牙齒跟着都壞了,她無時無刻不感到被跳蚤追趕着,心裡的厭惡和煩惱可想而知,她唯有不斷地搬家,“三搬當一燒”,好多舊年的東西能扔就扔了。

記錄顯示她一輩子不喜歡置辦家産,連她最愛的書也不買,唯一讓她甘心情願掏錢買的書是《醒世姻緣》,她說因為買了東西就感覺像生了根一樣,東西長了腳會将她牽絆住,幾年裡她搬家的次數多到令人咂舌,常常在一個地方住不上一周就要轉走,總覺得跳蚤如影随形,皮膚潰瘍。

夏志清寫給她多封信也不見回音,後來終于來了一封信,卻是訴說“人蟲戰争”——搬家之頻繁令人咂舌,用她自己給夏志清信中的話說,“我這幾年是上午忙着搬家,下午忙着看病,晚上回來常常誤了公車”。

那時候她已經六十八歲了,因為常常搬家的緣故,她丢了許多身外之物,一個人的行李變得少之又少,基本都丢光了,連各種重要證件也都沒有保住,後來僅存的一些照片被她寫進了《對照記》裡。

當然在接二連三的搬家中,最為寶貴的丢失還是手稿。1986年12月29日,她在給宋淇夫婦的信中這樣說:“檢點東西的時候,發現《海上花》譯稿隻剩初稿,許多重複,四十回後全無,定稿全部丢失,除了回目與英文短序。一下子震得我魂飛魄散,腳都軟了……”

我不知道朋友聽完這個故事感覺如何,而我總是在必須搬家之時,才發現最搬不動的行李就是自己。

因為搬房子,喜歡的沙發一直沒舍得買,最終我決定給自己買一個房子,在家裡,放下一張軟軟的大沙發茶幾,在這個空蕩蕩的房間,逐漸塞滿物品。

後來,終于因為遇見一個男子,為了與他在一起,再一次離開自己的房子,拿了簡單的書和衣服,搬進他的家裡,白天他去工作,我留在他的房子裡寫作,照顧陽台上的花草,在廚房裡做烹饪,清洗他的白色襯衣。

有時候他很晚才能結束工作,我在客廳裡看書,在覺得難過或者孤單的時候,想回去的,依舊隻是自己的家,一屋子老式家具還是沉靜美麗舊日模樣,也許是因為無法對任何一個人說出心裡的周折,那是無法消解無法說明的,就跟羞恥一樣,如果有一個房子,可以讓人喝醉,埋起頭來哭泣,放下所有的羞恥和秘密,它就是真正的家吧。

我們結婚了,依然不時需要面對分離。

當分别的時候我才想起最要緊的話:“住下來了告訴我,你聽見了嗎?”

他說:“肯定,我肯定會提前把我的新位址告訴你們。孩子現在年紀還小,反正,明年就要上新的學校。”

“我呢?我們就這樣離開她?”

一提起孩子,我腦子裡的喧鬧聲就更響了,如果說現在孩子很小,什麼都知道,可是當他們長大了呢?這種疏離的陣痛和綿綿無絕期的間歇性像扔皮球一樣的複發,是否将不幸的種子帶入了下一個循環?

可是現實是我上班根本沒有辦法帶着她,把孩子寄養父母家,才驚覺又一場輪回,這不僅僅是一場離開和一場到達那麼簡單,如影片中蓮三次喊話,從喊着“為什麼生我?”到“我想盡快變成大人”,直到最後向遠方的“自己”告别時喊出的“祝賀你”,艱難的蛻變終于完成。

搬家給孩子造成的心理裂痕,與其說是一場生活的遷徙,不如說是一場偉大而深情的告别,而我們的一生都必須适應這種離别。

小時候的蓮、千尋,長大的我們,不管是虛構還是現實,我們都将将在一次次搬家的途中遇見妖魔鬼怪,也會遇見愛與驚喜,比如可愛溫暖的無臉男和白龍,而每一次搬家,都是一往前走,都在撕裂中感受來自世界的愛,感覺自己的勇敢和成長。

相反,如果隻把它當成一次次苦難去挨熬,那這辛苦的生活就更加灰暗悲傷了,就好像越是貧窮的人越是需要歡樂和熱情一樣,是以,越是艱難的勞動,越是得熱烈地慶祝:搬家不僅僅是一場離開和一場到達,也是一場重要的儀式,即使代表着一種分離,因為我們也總是在這種搬來搬去的時候,慢慢才能找到家,在尋找的每一天裡,都要精彩和有趣才行。

秦南姑娘原創,誠請關注~

#搬家心得#