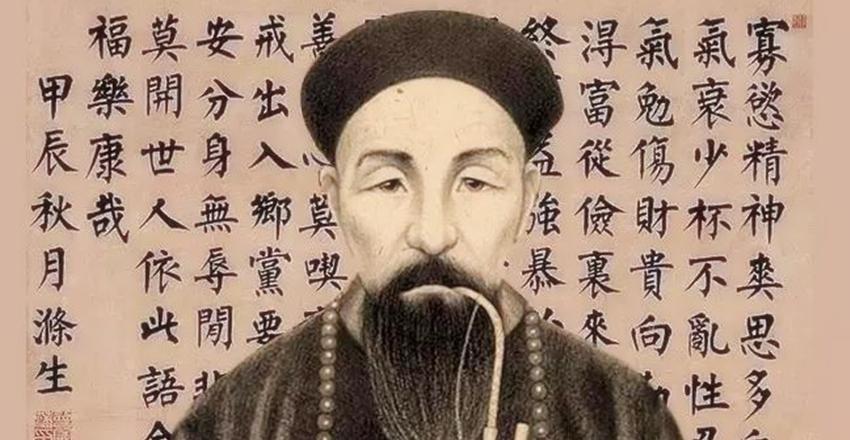

曾國藩給後世留下的印象有兩個:

一是晚清的棟梁之臣;

二是殺人如麻的“曾剃頭”。

根據文獻的記載,曾國藩的湘軍殺入天京後,曾國藩便下達了屠城的指令,逢人便殺,雞犬不留。“金陵之役,伏屍百萬,秦淮盡赤;号哭之聲,震動四野。”

這裡的“伏屍百萬”雖然是虛數,但曾國藩起碼屠殺了五十萬“長毛”及南京百姓,這是毋庸置疑的。在太平天國最強盛的時期,南京城的總人口超過一百萬。然而,在光緒登基那一年的“人口普查”期間,在籍的南京人口卻僅剩下四十萬人。

《曾國藩奏折》中更有:

“生擒老賊二百二十一名。每生擒一賊,辄剖腸,剝皮挂樹,磔石,見者無不凜凜。” “各營生擒逆匪一百三十四名,僅予枭首不足恨,概令剜目淩遲。” “殺之以祭壕頭堡陣亡将士,諸勇猶痛憾切齒,争啖其肉。” “克城奕以多殺為妥,不可假仁慈而誤大事。” “既謀誅滅,斷無以多殺為悔之理!” ......

據說,在曾國藩火燒天京城後,整個南京連一棵完整的樹都找不到了,而李鴻章在接管兩江之後,更是給出了南京需要百年時間休養才可恢複如初的預言。

以至于,曾國藩這個名字,一度成為南京城百姓的夢魇。據說,在太平天國運動過後,南京城的小孩但凡在晚上夜啼,父母總會用“曾剃頭來了”之類的話吓唬孩子,小孩一聽曾國藩的惡名,便會立即止住啼哭,百試百靈。

然而,令人詫異的是,在西洋“蠻夷”的眼裡,曾國藩非但不是令人聞風喪膽的惡魔,反倒是和藹可親的“溫良東亞人”。在“天津教案”這起曆史事件中,曾國藩所展現出的“窩裡橫”嘴臉,着實耐人尋味。

1870年,因為法國天主教堂涉嫌拐賣人口殘害嬰兒,是以有許多天津群衆進攻教堂,向洋人讨個說法。在當時,包括神父、秀女、僑民、信徒在内的五十餘人遭到殺害,法國領事館被憤怒的群衆付之一炬。

這起事件過後,英國、美國、法國在國際上提出聯合抗議,并再次使用海軍脅迫清廷。清廷委派處理這起事件的大臣,正是曾國藩。天津城的老百姓本以為,曾大人會像是平定太平天國時一樣展現出鐵腕,揚中國人的風頭。

沒想到,曾國藩剛剛來到天津,便在第一場交涉中決定賠償給洋人四十六萬兩白銀,并派出使團向法國道歉。更令人寒心的是,曾國藩下達了“但冀和局之速成,不問情罪之一當否”的指令,不論情節是否嚴重,參與這場暴亂的天津“刁民”一律被官兵逮捕并處以極刑。

通過這起事件,天津衛的老百姓徹底看透了曾國藩的嘴臉,對其大失所望。在許多後世學者眼中,這起曆史事件僅是曾國藩的一次外交失誤。然而,在筆者看來,這就是曾國藩“窩裡橫”的必然表現。

不過,為什麼曾國藩能夠在後世飽受贊譽呢?這便是曾國藩所施展的孔孟王道與法家霸道的功效了。

曾國藩所施展的一切手段,從本質上來說還是荀子的理論,也就是将儒家、法家有機結合。對于内部,尤其是“羊群”揭竿而起時,曾國藩所展現的手段就是大開殺戒,甚至不惜“伏屍百萬”。之是以曾國藩如此行事,就是參考了法家“亂世用重典”的思維。

然而,在對外關系中,曾國藩反倒開始施展“仁義”的一面,處處以“孔孟之道”為基準。“夷務本難措置,然其根本則不外乎孔子忠信笃敬四字”,這便是曾國藩對外的核心思想。當然,這種狹隘的觀念,并不是曾國藩的首創,而是“懷柔遠人”的老套路。

實際上,曾國藩就是一名徹頭徹尾的守舊派,包括他在内的許多晚清大臣都無法跳脫儒法并行的圈子,是以他們根本不可能為舊中國帶來質變。就像恩格斯對晚清的預言一樣,有許多有識之士已經看出晚清已然行将就木,無可救藥。

《世界國盡》這部日本文獻中,對中國“仁義五常”無法“再造輝煌”的原因進行了深入剖析,其觀點相當犀利:

清國的曆史自陶虞時期開始,持續到今日已有四十個世紀。曾經的中國之是以聲名遠播,是因為中國人重視仁義與五常。然而,由于清國無法及時接受現代文明,是以德智漸頹。即便如此,清國人仍像是井底之蛙一樣,做着“天朝上國”的春秋大夢,認為清國的一切都比外國強大,這是清國最悲哀的一點。

顯而易見的是,日本學者以“旁觀者清”的角度,将清國無法複興的内因分析得淋漓盡緻。當滿清無法将儒法兩學結合現實,必将“仁道不人,王道不王”,唯有覆滅一途。

那麼,為什麼今人卻認為曾國藩有近代聖人之稱,推崇他的人比比皆是?

先下結論,曾國藩不是聖人,連聖人的邊兒都沾不上,甚至,也算不得英雄。曾國藩之是以被稱為“聖人”,是因為古代有所謂“三不朽”,也就是所謂的“立功立德立言”。站在清政府的立場上看,曾國藩這三點都做到了罷了。

金庸先生在《射雕英雄傳》的結尾,一個叫郭靖的傻小子說過這樣的話:“自來英雄而為當世欽仰、後人追慕,必是為民造福、愛護百姓之人。以我之見,殺得人多卻未必算是英雄。”

參考資料:

【《曾國藩奏折》、《世界國盡》】