夏至已至,當蒼天把濃濃的綠又一次潑灑到窗外的每一個角落的時候,眼前的風景經曆一個春天和半個夏天的梳理撫慰,出落得越來越賞心悅目了:一輪漸盈的月亮升起在東山,白茫茫的銀河躺在蔚藍色的太空,星星在銀河裡閃動。老龍眼水庫的廣場上,一束束LED燈光在夜巿裡搖曳,招徕顧客的攤位一個接着一個,誘人的香氣四溢,各色各樣的話語不絕于耳,摩肩擦踵的人穿梭在其間,充斥滿滿的人間煙火味道,鑲嵌在黑黢黢的林子裡的酒店,周邊黑白相間的徽派建築風格的亭台、樓閣、水榭,九曲玲珑的小橋、池中呱呱的蛙叫、樹上聒噪的蟬鳴、飛舞的流螢……所有空間與視覺的色彩都與鋪天蓋地的綠色交集、碰撞。所有令人歎為觀止的美的元素都在此處凝結、綻放。眼前的一切,構成了一幅缱绻迷人的夏至圖。

夏至。二十四節氣的第十個節氣。也是夏季的第四個節氣。因為太陽引力場以及自轉的作用,地球圍繞着太陽公轉巳經抵達了一年中能夠被太陽直射的最北端—即北回歸線。從今天起又重新開機了向南回歸線的輪回。北回歸線是熱帶和北溫帶的分界線,人稱“夏至線”。

南北朝時期的太常博士崔靈恩說:夏至有三層含義:陽氣在這一天達到最大值;陰氣才剛剛顯發。此時北半球的白晝最長,而南半球的白晝最短。北半球的天氣愈來愈熱,但這一天并不是一年中最熱的時候,因為地球表面的熱量此時還在繼續積蓄,并沒有達到最熱的時候。而此時的南半球卻正值冬至。

在古代,“夏至”之後,皇家的内務府便開啟了朝廷的避暑模式,拿出“冬藏夏用”的冰用以消夏。而如今,人們早已抛棄了這種原始的方式,空調是這個傳統在如今最為普遍的表現形式。

倘若把二十四節氣比作是穿梭于天地之間一幅幅充滿了中國古老的鮮活原素的畫的話,“夏至”這一天,天地不偏不倚地運作在春分和秋分的中間,站在年輪的角度去看,此時正好走到了全年的一半。假如把二十四節氣所展示的那種波瀾壯闊跌宕起伏,濃縮為一個人的人生的話,此時已走過夏至,無論是周文王演繹的《易經》還是老子著述的《道德經》都會告訴我們,生命在這個時候差不多走完了一半。人生所有的火熱和激情此時已經達到了頂點。無論從哪個角度來說,夏至寓意着一個拐點的出現。氣溫按照”夏至三庚數頭伏”的說法,很快就會入伏。而人生的精彩從這個時候開始起,出現了幾乎察覺不到的下滑,開始從極盛的狀态中緩緩地走向了平寂,就像舞台上的話劇表演,此時的狀态已經達到高潮、極緻,開始緩慢地走向掌聲響起來的謝幕。

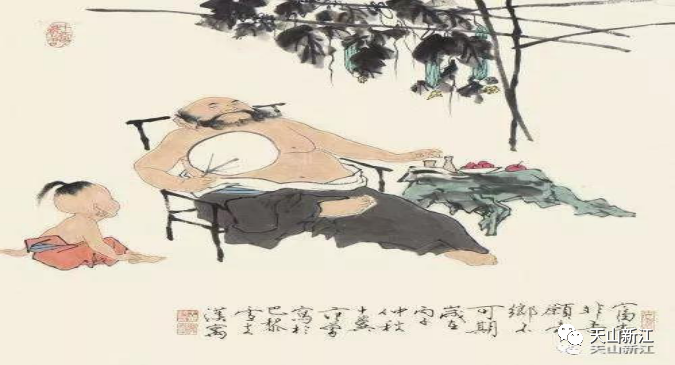

晚清落魄的詞人項鴻祚,一生雖郁郁寡歡,但他的詞卻堪比清朝第一詞人納蘭性德,其意境之深,最具清真哀豔、婉轉幽雅的特色。他在《清平樂.池上納涼》一詞中寫道:“水天清話,院靜人銷夏。蠟炬風搖簾不下,竹影半牆如畫。醉來扶上桃笙,熟羅扇子涼輕。一霎荷塘過雨,明朝便是秋聲”。雖然說筆墨不多,但傳遞出了一種夏日裡閑适、安逸、祥和的氣息。勾勒出了一幅清雅脫俗的夏夜圖。

如今居家的地方,倒也緊鄰着一座被蒼翠欲滴的綠覆寫的山和一池風吹蓮動的綠水。傍晚的涼風,很容易讓人勾起對于童年的回憶,雖說如今的人們可以輕松的享受着空調的涼氣撫慰,但仍忘不了許多年以前那些沒有電風扇的夜晚,母親手搖着蒲扇,坐在離家門口不遠的槐樹下。一邊憐愛的防止依偎在身邊的孩子被飛舞的蚊叮咬,一邊仰望着美麗的星空,扇着并不涼爽的熱風,說着遙遠的“夾灘”故事的畫面。

一九九五年,恰是夏至時節,我正在屯溪新安江旁的一個項目擔任現場指揮。白天專心緻志地将圖紙上的設計意圖,通過各種方式組織付諸實踐。晚上常常一個人散步在新安江邊。将一天的疲憊和煩惱都丢給了身旁滾滾東逝的江水。那一段的經曆雖然孤獨,但很充實,不僅潛移默化地提高了工作節奏也悄然地拔高了人生的視野。還記得有一天的傍晚,面對清澈見底的新安江和對岸萬家燈火的屯溪,一時興起,居然不自量力地吟出了“神清氣定舞雲手,閑庭信步指江山……”的詩句,那一年我剛好40歲出頭。平素不會寫詩,為何出口成章,我尋不到理由。如今再也寫不出如此有格調的的詩了,我想,詩,大約也是循着人的豪氣和當時的心境走的吧。

夏至”又至,忘不了那一年的仲夏夜,鳳台縣花家湖渡口,因為當天的輪渡出了故障,回家的人都在等待,黑壓壓的人越來越多,這裡面有我和一群從施工現場歸來的建設者。等待的過程中,不知誰帶頭唱了一支歌,随後唱的人越來越多,身後正在建設的張集礦萬盞燈火彷佛是舞台的追光燈,照在黑壓壓的建設者們身上。也照在了熱鬧紅火的渡口這個碩大的“舞台”。時隔多年,每毎想起那個已經從版圖上消失的渡口和那天晚上如此恢弘的場面,心中依然還有曾經參與了淮南礦區第二輪大發展而驕傲的感覺,在那個沸騰的歲月,我們可能太過于追求速度和結果,忘記了過程才最值得懷念和擁有這樣一個淺顯的道理。如今我們離開了礦山,卻依然有着曆史傳承感很強的美國西點軍校一首軍歌中所唱的,“老兵不死,他們隻是悄然地隐去”那樣的感覺。

人到了晚年,心智上自然少了少年時的輕狂,感情裡也沒有了故作深沉的惆怅。一個人的時候,常常扪心自問,那些年,時間都去了哪兒?想一想,大概是上天的眷顧亦惑是血液中依然流淌的是煤礦勞工基因的因素。國家這麼大,我們卻偏偏選擇了守候着這塊狹長的礦山土地,虔誠地為煤炭事業的發展做着規範性的動作。沒有時間,也沒有精力去想點别的。若幹年後我才明白,人生經曆的不斷豐富和人體機能的悄然衰退是緊緊的交織在一起的。當我們後來察覺到的那種衰退,就是從那年、那月,那個叫“夏至”的時候開始的。

“頹廢”這個詞的詞根含義通常是負面的,但按照中國文人郁達夫的觀點,頹廢中卻隐含着輝煌,頹廢是流行前沿追求的另類美。在我的眼裡,“夏至”不是頹廢,卻是頹廢的開始。當然,這種頹廢僅指人體内精氣神的減弱。夏至不是最熱,但卻是熱天的開始。夏至也不是伏天,但和入伏有關,按照傳統的說法,2021年的頭伏應該從7月11日開始,到7月20日結束。

在二十四節氣中,夏至是最富有哲理的節氣之一,它不僅蘊含了周文王所倡導的“天地人”的“三才”之道,而且完美的诠釋了二千五百多年前老子所說的“人法地,地法天,天法道,道法自然”所包含的哲學道理。何謂三才之道?如果用明快簡練的語言去表述,以“陰陽”的轉化概括了天上萬象的變化及其規律。以“剛柔”概括了地上萬象的變化及其規律。以“仁義”的思想脈絡則概括了人間萬象的變化及其規律。而“人法地,地法天,天法道,道法自然”則表述了人依據于大地而生活勞作,繁衍生息;大地依據于上天而寒暑交替,化育萬物;上天依據于大“道”而運作變化的深刻的含義。一言以蔽之,人要想活得好,活得通透明白,跟誰學都沒用,最根本的就是跟天地學,跟大自然學,摒棄一切妄念,要順應自然,寵辱不驚,這樣才會獲得成功,才會活得滋潤、安逸。

夏至節氣,一個源自于黃河流域經驗的積累和智慧的結晶,一個浸透了中國古老文明智慧的符号。夜晚天地之間的美景給仲夏夜蒙上了一層迷幻的色彩,給人們帶來了雲蒸霞蔚的想象。每一個人或多或少都有着對夏天的那份獨特的情感,它就像能夠滿足你意念中的道具和意境的舞台。難怪歐洲文藝複興時期的英國文學史和戲劇史上最傑出的詩人莎士比亞,把他的一部有情人終成眷屬和追求完美愛情的喜劇,命名為《仲夏夜之夢》。

夏至已至,又聽到了林子裡傳來了熟悉的了蟬鳴的呱噪聲音,習慣地去尋覓蟬的蹤迹的時候,不覺,意識中又出現了少年時“抓住那隻蟬,就以為能夠抓住整個夏天”的幻覺,才突然意識到,童年時候的那個夏至距今已有恍若隔世的感覺……

夏至已至,它不僅僅寓意着火熱的希望,還蘊含着冷冷的警惕。夏至雖已至,人生未央。人生的許多的美好,除了仰仗于大自然引領和呼喚之外,更重要的還要有自己的那一份對生命的執著和渴望。

劉新江2021年6月20日,修改于“夏至”前夜。