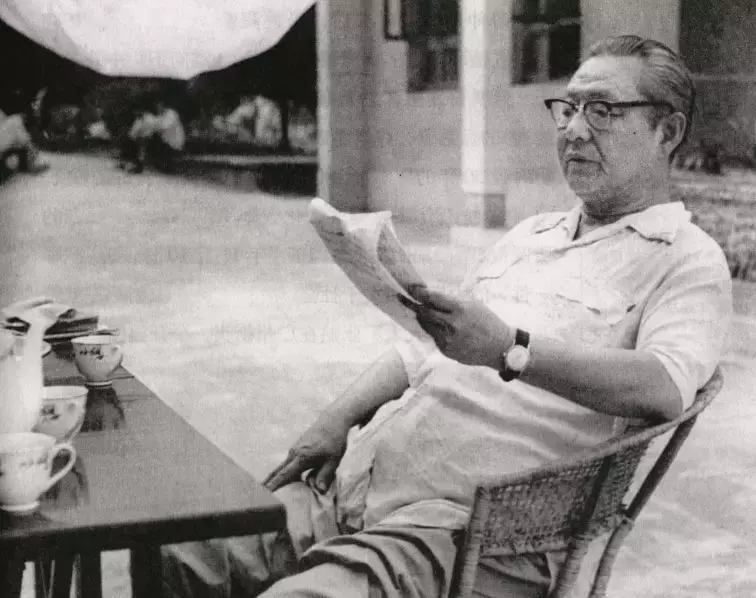

習仲勳主政廣東期間,閱讀群衆來信。

習仲勳在1978

《中國新聞周刊》記者/宋春丹

本文首發于總第881期《中國新聞周刊》

1978年春節,洛陽花燈正豔,年味正濃。市中心鬧花燈的人流熙熙攘攘,習仲勳也擠在人群中,心情愉快地觀燈賞月。

這位65歲的老人,是建國初期“五馬進京”中最年輕的一位,曾擔任國務院副總理兼秘書長的進階上司幹部,已經遠離政壇16年了。這些年,他一直偏居洛陽。打倒“四人幫”後,他緻信黨中央提出申訴,夫人齊心和幾個子女也為他獲得平反多方奔走。

申訴一年多,終于要看到轉機了。

但可能習仲勳自己也沒想到的是,這一年,将是如此特殊的一年。他16年的人生低谷,将在這裡轉折。

出山

1978年2月中旬,中共中央辦公廳電話通知河南省委,責成由一位省委上司負責,迅速将習仲勳接回省委,護送進京。

習仲勳被召回京,是為了讓他參加當月舉行的全國政協五屆一次會議。在這次會上,他當選為全國政協常委。

會議期間,葉劍英接見了習仲勳。他驚訝地說:“仲勳同志,你備受磨難,身體竟還這麼好!”

對于習仲勳的工作安排,原本有幾種方案,包括到七機部、農業部、陝西省等。分管廣東工作的葉劍英向華國鋒和剛擔任中共中央組織部部長的胡耀邦提議,讓習仲勳到廣東工作。

葉劍英考慮,廣東省委第一書記、省革委會主任韋國清身兼數職,既是中央政治局委員、全國人大常委會副委員長,又被任命為解放軍總政治部主任,廣東的工作實際上難以兼顧。廣東是中國的南大門,戰略地位十分重要,那裡的問題又比較複雜。是以,葉劍英想到了資格老、級别高、從政經驗豐富的習仲勳。

習仲勳的秘書張志功曾說:“從曆史上看,葉帥和習書記共事不多,他們也不屬于一個‘山頭’,但他們在重大政治問題上的觀點往往一緻,而且在黨内鬥争中程度不同地都挨過整,對‘左’的東西深惡痛絕,是以在感情上很親近。”

葉劍英與華國鋒、鄧小平等上司人交換意見後,中共中央正式決定派習仲勳主政廣東。習仲勳主動表态,希望保留韋國清中共廣東省委第一書記的職務,自請擔任第二書記。

那段時間,時任廣東省惠陽地委常委、農村工作部部長肖耀堂正在中央黨校學習。一天早飯後,習仲勳來到中央黨校看望20多位廣東學員。肖耀堂告訴《中國新聞周刊》,他和其他學員事前沒有接到任何通知,都覺得很突然。

習仲勳要各位學員簡單作一下自我介紹,不要太長時間。大家介紹完後,習仲勳說:“中央決定讓我到廣東任職,去把守南大門,建設南大門,但是我已經多年沒有工作了,很多情況不是很了解。但是一定會依靠你們,依靠大家,把南大門建設好。”

肖耀堂覺得,習仲勳胸懷很大。“我們知道他落難多年,靠邊站很久了,但是他沒有畏懼困難,讓我們很受觸動。”同時,他們也感到興奮。中央派大員來,廣東将會有大動作,發生大變化了。

入粵

4月5日,北京大風,沙塵暴肆虐。

習仲勳帶着長女習橋橋和秘書範民新,在時任廣東省委辦公廳副主任陳仲旋等人的陪同下,登上飛往廣州的航班。

習仲勳一到廣州,當天下午就趕到廣州友誼劇院,出席了正在召開的中共廣東省第四次代表大會。第二天上午,他在全體會議上發表了熱情洋溢的講話。

“我由北方水土養育了大半輩子,現在到了廣東,要靠南方水土養育下半輩子。”他說。

這是時任惠陽地委副書記兼寶安縣委書記方苞第一次見到習仲勳。他告訴《中國新聞周刊》,習仲勳第一次來廣東,第一次跟全體委員見面,竟然不用稿,而且說的都是大白話,很樸實。習仲勳還說,自己剛到廣東,對情況還不熟,可能會犯錯,希望大家指正。“這讓我們覺得到他和我們很交心。”

會後不久,韋國清傳回北京,廣東的工作由習仲勳主持。他把主要精力放在省委的工作上,政府的日常工作放手由省委書記、省革委會副主任劉田夫負責。

初到廣東,習仲勳很不适應南方潮濕悶熱的氣候。當時省委隻有常委會議室有空調,他的辦公室和住處隻有風扇,整天大汗淋漓。澳門中華總商會會長馬萬祺見後,主動給廣東省委送來了三台空調,指名給習仲勳一台。但習仲勳堅決不接受,讓秘書把空調機送回了省委接待處。

習仲勳是急性子,一次開民主生活會,省委書記王全國向他提意見:“仲勳同志,你性格太急躁,要求太嚴,以後要改正。”會後,習仲勳跟秘書琚立銘散步時說,自己哪有周總理急啊,周總理上班交代的事情,下班前就來問落實的情況。

16年沒有工作的習仲勳,工作起來總帶着一種緊迫感。他早上五六點起床,中午不休息,晚上經常淩晨兩三點才睡。除了周六去珠島飯店11号樓看一場電影,其他時間基本都在工作。他早上坐在馬桶上看檔案,晚上泡澡也在看檔案,有時候還讓秘書張志功在旁邊讀檔案。他經常看中央的檔案和報紙,常和胡耀邦、馮文彬(時任中辦第一副主任)等在中央工作的上司聯系,以及時掌握中央的意圖和動向。

習仲勳住在珠島飯店4号樓,經常在位于珠島5号餐廳的會議室主持召開常委會。

雷力行是新華社廣東分社政文組記者,在省委蹲點,經常列席省委常委會。他告訴《中國新聞周刊》,在他的感覺中,習仲勳來廣東之後,省委開會的氛圍更民主了,大家表達觀點更放得開。

一次,雷力行寫的内參被總社送到中央後,照例傳回省委常委會上。一位省委上司指着雷力行說:“老雷,你這篇内參寫得不對!你說省委一緻通過,我就有意見。”習仲勳聽到後說:“老雷有什麼不對啊,他就是寫得對!會議上是不是絕大多數通過了?你最後也沒有說保留意見,總不能打個括弧說你除外吧。”那位省委上司笑一笑,沒再吭聲。

一次開廣東省人民代表大會,時任廣東省委辦公廳秘書處副處長陳開枝安排代表座位時,依舊按照老規矩,把黨内上司安排在第一排,民主黨派安排在二三排。習仲勳看到後很生氣,一手拿着座位表,一邊大聲說:“懂不懂嘛?誰安排的,怎麼回事?”陳開枝趕忙重新調整。

陳開枝告訴《中國新聞周刊》,那時,許多民主黨派人士仍處于被打壓狀态,習仲勳能那麼做是很不容易的。

習仲勳習慣什麼工作都要向中央寫報告,來廣東後每隔一段時間就要向中央彙報一次。除了自己一有機會就彙報,有時還請和中央各方面都很熟悉的老紅軍、省委書記李堅真去講:“大姐,你去講一下吧!”有些問題省委做了決定,他還不放心,要向中央彙報。

中央上司來時,他有時會抽時間親自了解接待方案。一次,葉劍英要來廣東,用車、住宿,他都一一過問,還打電話給楊尚昆征求意見。

習仲勳上任僅一個星期,4月11日,81歲高齡的葉劍英就乘專機到廣東視察和休息,住在南湖飯店。

期間,習仲勳向葉劍英彙報了對廣東工作的初步設想,葉劍英以六句話相贈:深入調查研究,穩妥制訂計劃,及時報告中央,按步執行實施,厘清輕重緩急,注意保密安全。習仲勳一直把這六句話作為座右銘。

“大家心有餘悸,我也心有餘悸”

習仲勳到廣東才一個月,就面臨着一場重大的政治考驗:關于真理标準的大讨論。

5月11日,《光明日報》發表文章《實踐是檢驗真理的唯一标準》,引起了席卷全國的大讨論。當時,北京的政治局勢還“不太明朗”,《紅旗》雜志遲遲沒有表态。鄧小平尖銳地指出:“看來不卷入本身,可能就是一種卷入。”

習仲勳以政治家的敏銳眼光,認識到這場讨論的重要性。廣東媒體于第二天就全文轉載《光明日報》文章,并在全省開始真理标準大讨論。習仲勳還是見諸報端的公開表态支援“實踐是檢驗真理的标準”的第三位省級上司人。

習仲勳曾在1979年3月開學的廣東省委黨校第一期縣委書記以上上司幹部讀書班上說:“那一段大家心有餘悸,我也心有餘悸。人家早給你透過風,那些漏風也是從北京方面來的,你現在又來一個實踐是檢驗真理的唯一标準⋯⋯北京有同志見到了我,說我對真理标準問題表态早了,你不表态人家不知道你是啥态度,你表了态大家就知道了這個底。”

習仲勳心有餘悸不是沒有原因的。當時,加諸他身上的冤案還沒有正式結論。直到1979年8月,中共中央批轉了中組部《關于為小說〈劉志丹〉平反的報告》,于1980年2月發出《關于為所謂“習仲勳反黨集團”平反的通知》,他才算正式獲得平反。

1978年8月,習仲勳在廣東惠陽農村調研。左一為習近平,大學暑假期間來廣東參加社會實踐活動。

整風

習仲勳到廣東,中央交給他的兩個首要任務,一是刹住偷渡風,二是解決糧食問題。

陳開枝說,廣東作為南方大省,當時的困難程度超乎習仲勳的想象。1978年,廣東全省工農業增長速度已連續14年低于全國平均水準。

廣東剛解放就是國防前線,但第一個五年計劃的156個項目中,廣東一個都沒有。“文革”之後,廣東原有的工業又都往内地轉移,沒有工業基礎,财政很困難。農業上,廣東人口多,土地少,糧食生産不過關,廣東用糧要從湖南和江西調。所有物資都要憑票供應,光票證就有46種。

“我當時兼任首長秘書,首長抽煙的火柴也要憑票,陪首長下鄉,要先研究他的煙瘾,會抽多少煙,火柴都要數着帶去。”陳開枝說。

6月初,習仲勳和廣東省委研究決定,開展省委常委的整風。整風的一個重要目的,是動員全省力量解決糧食問題。

根據習遠平的回憶,習仲勳到任不久,了解到廣東将近有1000萬人缺糧,心急如焚,馬上找到湖南省委書記毛緻用調糧,解一時之急。後來他不止一次地說:“緻用書記幫了廣東老百姓的大忙!”聽說安徽正在推廣農村家庭聯産承包責任制,習仲勳馬上安排妻子齊心和本來要同赴廣東上任的黃靜波一起去安徽學習取經。他說,老百姓的吃飯問題是最大的問題,隻要能增産就是好辦法。

習仲勳高度重視廣州市委的整風。他指出,廣州市是廣東省的心髒,工作的好壞,對全省乃至國内外都有很大影響,一定要把廣州市的工作搞好。

7月,習仲勳聽了統戰工作的彙報。對于為民族工商業者落實政策的問題,他說,要按黨的政策辦事,該退賠的就要退賠。聽說有人以極低的價格買走了當年的查抄物,他很生氣,說這是變相勒索。得知有些縣認為摘掉右派帽子不利于刹住逃港風,他立刻說,要全部摘掉右派帽子。

在整風中,也出現了一些不同的聲音。一些人的發言還沒有擺脫“文革”的影響,習慣于上綱上線,這樣就産生了一些不同的意見,甚至有人把狀告到了中央。

中央經過研究後,8月,葉劍英委托胡耀邦寫信給習仲勳并省委,轉告他們說:“仲勳同志去廣東後,大刀闊斧,打破了死氣沉沉的局面,工作是有成績的。我們完全支援仲勳同志的工作。如果有同志感到有什麼問題,希望直接找仲勳同志談。”

葉劍英轉告的這幾句話,對剛恢複工作沒多久的習仲勳來說,無疑是巨大的支援。

寶安調研

省委整風會議一結束,7月上旬,習仲勳就在省委書記王全國、南方日報副總編輯張漢青等陪同下,乘坐一輛七座的白色面包車,前往寶安縣調研。這是習仲勳來廣東後首次外出考察。

寶安與香港一橋(羅湖橋)相通,一街(中英街)相連,偷渡外逃人數居廣東首位,從1952年至1977年,這裡有偷渡外逃行為的達62305人次,逃出了40598人,占全縣總人口的18.7%。

當時的廣東處于一個新的偷渡高發期。1978年夏,外逃愈演愈烈。全國上下一派經濟複蘇,而廣東卻發生了如此嚴重的事件,引起了中央的高度關注。

習仲勳下了車,不聽彙報,飯後稍作休息就到處看。時任寶安縣委書記方苞首先帶習仲勳去了羅芳過境耕作口。

方苞介紹說,由于曆史原因,一些寶安居民的田地在1898年被劃入香港新界,是以香港有4000多畝土地屬于寶安縣。農民可以通過7個過境耕作口到對面種田,早上去,晚上回。位于羅湖區的羅芳耕作口是最大的耕作口,也是當時邊境問題最嚴重的地區。

習仲勳下了車,踩着砂石和泥土路走到鐵絲網邊,透過鐵絲網看境外的土地。他問方苞,為什麼丢荒了那麼多土地?

方苞介紹說,現在偷渡形勢嚴峻,怕過境耕作的農民不回來,都經過嚴格挑選,一個生産隊挑來挑去就那麼十幾二十個人符合條件。由于糧食征購任務重、完不成,就将境外的一些地也用來種糧食。本來那邊種蔬菜是最賺錢的,比種糧食的收入高十倍以上,改種糧食後,農民沒有積極性。而且中國邊防規定,早上7點半才可以出境,晚上5點多就要入境,但挑水澆菜要在太陽當頭之前和日落之後,這樣就種不好菜。方苞說,其實要讓邊境群衆富起來并不難,主要是現在政策搞得太死了。

習仲勳馬上說:“這個應該改,馬上辦!”

汽車繼續開往沙頭角,習仲勳看到有兩個人被铐在路邊。方苞解釋說,這是邊防部隊抓住的偷渡者,先铐在這裡,還要繼續去抓其他偷渡者,晚上再安置到蓮塘的臨時收容站,第二天送走。習仲勳想下車問情況,方苞建議他,等回去時到臨時收容點上再問。習仲勳同意了。

在沙頭角,習仲勳看到,豎在街中間的石墩把一條窄窄的中英街一分為二,兩邊貧富懸殊,對比鮮明。香港一側車水馬龍,人頭攢動;寶安一側雜草叢生,商品很少,幾乎看不到購物的顧客。

中英街盡頭,有一個來料加工的塑膠花廠。沙頭鎮鎮委書記張潤添向習仲勳彙報,這個加工廠辦了一季度,收入加工費11萬港元。此外,鎮還引進了幾個“三來一補”項目,其中一個是手套廠,兩個月收入加工費6萬港元,勞工月均收入900元人民币。他還說,近期嘗試上述改革開放措施以後,鎮内居民不再非法遷居英界,甚至過去遷居的還有回流之勢。

回程時天已經黑了,習仲勳堅持要到蓮塘臨時收容點看看。他問被收容的偷渡者,為什麼要偷渡?幾個操着潮汕口音的人說:“吃不飽飯。”習仲勳又問:“給夠糧食,還走不走?”回答:“還走,那邊找工作容易,每個月就有一千幾百元收入,兩三年就可以寄錢回家建新房。”

臨走前,習仲勳向方苞強調:“外貿基地建設主要看香港市場需要什麼,什麼價高、賺錢多,你們就種什麼、養什麼。隻要能夠把生産搞上去,農民能增加收入,國家法律沒有規定不能搞的,就大膽幹。不要先反他的什麼主義,資本主義有些好的方法我們也要學習。過去‘文革’搞錯的,現在都要改正過來。”

這次寶安之行,深深震撼着習仲勳。他耳聞目睹了内地和香港的差距,感觸很深,也産生了很多新的想法。

在省委常委會上,他旗幟鮮明地表态:所謂偷渡外逃,不是什麼階級鬥争,屬于人民内部沖突。香港也是中國的土地,群衆生活過不下去,往香港跑,應該叫“外流”,不能叫“外逃”!

這番話讓時任省委副秘書長兼辦公廳主任秦文俊至今印象深刻。他對《中國新聞周刊》感慨:“直接找偷渡外逃人員談話的,就一個習仲勳。”

雷力行告訴《中國新聞周刊》:“那時,偷渡被看成是叛國。像習仲勳這些話是誰都不敢說的,會被認為是同情階級敵人。”

“習仲勳敏銳地感到,我們必須要進行體制和政策方面的改革。他是最早察覺到改革勢在必行的上司人之一。”曾主持過多個習仲勳研究項目的廣東省委黨史研究室巡視員陳弘君告訴《中國新聞周刊》。

東三區之行

七八月間,生性怕熱的習仲勳冒着南方的濕熱,一連跑了粵東的梅縣、汕頭、惠陽三個地區的21個縣。習近平來廣東參加暑期社會實踐,也随父親同行。

途經惠陽地區的龍川縣、河源縣時,當地的縣委書記、縣長一班人到縣境迎接,再遠送出縣境,大家習以為常,但習仲勳很反感,認為這是勞民傷财,脫離群衆,影響很壞,要求制止。

習仲勳此行的第一站是梅縣。當時在雁上大隊駐隊蹲點的梅縣地委辦公室副主任胡其達向《中國新聞周刊》回憶,19日下午兩點多,烈日正炙,兩輛北京吉普車停在葉劍英故居門前,廣東省委常委杜瑞芝和梅縣地委書記原魯陪習仲勳下了車。

習仲勳參觀完葉劍英故居後,胡其達向他彙報了雁上大隊的情況。

胡其達說,雁上大隊有12個生産隊,開展“一隊一山頭”的開山造田活動,每個生産隊都劃定山頭開墾,種樹種果種糧,還開展了多種經營,特别是養豬,增加了社員收入。養豬推廣了“公私合養”的辦法,生産隊給養豬戶一定數量的稻谷,養豬戶把豬養大了再上交一定數量的豬肉,這種辦法集體個人都獲利,很受歡迎。

習仲勳聽了,表揚胡其達工作抓得對頭,抓得實在,要求把“全國人民愛戴的葉帥的故鄉”認真建設好。

梅縣地處山區,習仲勳戴着草帽,拿着一把蒲扇,腳蹬黑布鞋,绾着褲腿,翻山越嶺。他和群衆打招呼,有人見是大上司,雙手和他握手,他也還以雙手。他訓示當地幹部說:“現在的當務之急,就是要讓群衆吃飽飯又有零花錢。”

陳開枝認為,這些基層調研,使習仲勳形成了廣東發展的新思路:希望中央給廣東更大的支援,允許廣東吸收港澳、華僑資金,從香港引進先進技術和裝置。

到當年年底,已從香港引進幾十個項目,資金近4000萬美元。其中,同一位港商合作生産電子表項目,40天内就建成投産。

10月1日,習仲勳又到了順德縣的沙滘公社考察。

後來擔任廣東省特區辦主任、廣州市市長的黎子流當時是順德縣委書記。那時順德縣委正在沙滘公社搞“大辦沼氣”試點,習仲勳敏銳地注意到了這件事,特地來考察。

黎子流告訴《中國新聞周刊》,在他看來,習仲勳有戰略眼光,為人意志堅定,敢說敢做,認準的事情就大刀闊斧,雷厲風行,可以說是改革開放中解放思想的代表人物之一。

1979年6月,廣東省委召開三級幹部會議,習仲勳傳達了中央同意廣東在改革開放中先走一步的請求。習仲勳、葉劍英、許世友和楊尚昆(從左至右)手挽手來到與會者中間。

麥子燦的批評信

東三區之行後不久,習仲勳收到了一封批評信。信是惠陽地區檢察分院幹部麥子燦于9月25日所寫。

信的開頭說:“我同你不熟悉,也未見過面,隻聽過你講話的傳達,隻見過你的訓示發表在報紙上。但從上述的接觸中,我感覺到你還是一個愛聽彙報,愛聽漂亮話,喜歡誇誇其談的人。”

他說,習仲勳多次表揚惠陽整治潼湖工程不錯,但實際上,這個工程把附近幾個公社的生産隊搞得傾家蕩産,實際上是刮了“共産風”。“目前是救民要緊,不要搞那些遠水救不了近火的大工程。”

“你講話中不是常說愛聽刺耳話,說什麼‘良藥苦口利于病’嗎?現在給你提兩個刺耳的意見,看你是否‘葉公好龍’!”信尾寫道。

麥子燦自己也沒想到信會順利寄到習仲勳手中。10月18日,習仲勳親自複信麥子燦:“麥子燦同志:你九月二十五日的來信很好,對我們各級上司班子特别是負責幹部目前的精神狀态和工作作風中存在的問題,提出了十分中肯的意見,我表示誠懇接受,并決定将你的來信轉發各地,以便進一步把黨内民主空氣發揚起來。”

不久,習仲勳給全省縣以上黨委和省直局以上負責人寫了一封公開信,要求将麥子燦來信和他的回信一并轉發、讨論。

他說:“麥子燦同志對我的批評,是對我們黨内至今還嚴重存在的不實事求是、脫離群衆等壞作風的有力針砭,應該使我們出一身冷汗,清醒過來⋯⋯辦事不從實際出發,不走群衆路線,靠‘長官意志’,靠行政指令,群衆有不同意見就實行壓制,一意孤行。這種壞作風,這些年來有了嚴重的發展。而我們一些同志卻沒有認識到這一問題的嚴重性,身有餘毒而不知毒。”

抓冤假錯案平反

習仲勳初到廣東,平反冤假錯案成為省委工作重點之一。他的秘書賈延岩回憶:“根據習書記的明确要求,在那個時期我去過最多的省委部門是信訪辦,外出最多的工作是抄寫(要求平反的)大字報。”

習仲勳親自抓的“反彭湃事件”“李一哲事件”等大案,雷力行因報道任務從頭到尾都參與了,平均下來幾乎每個案子都要蹲點三個月。他告訴《中國新聞周刊》,當時受“兩個凡是”思想影響,廣東平反冤假錯案存在很大阻力,而且越到基層,反對意見越強烈。習仲勳要打開局面,就要從大案突破。

7月的一天早上,時任華南農業大學幹部陳平接到通知,去一下珠島飯店,有人要找她談話。她覺得很突然,不知道是不是好事。到珠島飯店後,她被安排在一間屋子裡等候。沒過多久,習仲勳走了進來。

這是陳平第一次見到習仲勳。那時,她還不了解習仲勳,隻在習仲勳剛來廣東主政時聽身邊消息靈通人士說過:“這個老同志來了就好了,他對老幹部的家屬感受是不同的,彭家的冤案有希望了。”

陳平是烈士彭湃的三子彭洪的妻子。她告訴《中國新聞周刊》:“‘文革’時,我們一家受難,冤案等了十年,直到習仲勳來了廣東主政。他對老同志有同情心,因為都是千辛萬苦才有了今天。”

1968年8月中下旬,彭洪被押到海豐去批鬥。十幾天後,傳來了他“畏罪自殺”“自絕于黨和人民”的消息。陳平一家始終不相信彭洪是自殺的。彭伊娜告訴《中國新聞周刊》,父親曾對她和哥哥彭丹說:“如果有人說爸爸自殺了,你們一定不要信。爸爸是絕對不會那樣做的。”

案發後不久,陳平就開始給中央和廣東省委寫申訴信,隻有7歲的彭伊娜從小就看到媽媽在寫信,長大一點,她就幫着媽媽一起刻鋼闆,印申訴信。但信一直石沉大海。

習仲勳手上的申訴信是陳平幾個月前再次寄出的。他告訴陳平:“彭家的案件是全國有名的。您的信我收到了,您放心,中央和廣東省一定會徹查。”

習仲勳手上還拿着周恩來親批的字條。1973年,周恩來親自批示葉劍英,要求徹查彭案。1974年,葉劍英派人去廣東調查處理,遭到多方抵制。習仲勳到廣東赴任之前,葉劍英把周恩來的批條當面給了他。

在習仲勳的督促下,廣東省委、省革委會同廣州軍區黨委派出了聯合工作組,協助汕頭地委徹底清查海豐反彭湃烈士事件。

雖然有廣東省委的支援,但調查組的工作并不順利。雷力行說,調查組進駐後,當時的地委和縣委制造了很大阻力,讨論時會找各種理由搪塞,如把彭洪之死說成“自殺”。

陳平聽當年和彭洪一起關在海豐監獄的老幹部們說起,彭洪當時在監獄單獨關押。1968年9月1日晚,他被押走。旁邊的警察局大樓内,呵斥聲、毒打聲、慘叫聲一直持續到深夜。一個老幹部從視窗窺見,幾個人用床闆擡着不能動的彭洪,把他扔回牢房。第二天深夜,兩個農民擡走了他的屍體。

11月初,為了查明彭洪的死因,工作組決定開棺驗屍。

那是一個天氣陰蒙蒙的上午,陳平和彭伊娜看着棺材被起開。彭洪的屍體已經全部腐爛,頭骨偏向一側仰着天,大張着嘴。彭伊娜覺得,那是父親在喊冤。她記得,開棺後法醫驗屍,發現斷了三根肋骨,這成為調查組最後将彭洪之死定為“被迫害緻死”的直接證據之一。

有人稱“彭案”不能平反昭雪,否則就要上告黨中央。習仲勳拍了桌子:“你要是不上告,你就是王八蛋!”

11月10日,海豐縣委為彭洪舉行了追悼大會,為彭家平反昭雪。

案件平反後,在習仲勳的安排下,作為最後一批知青下鄉的彭伊娜調到暨南大學圖書館工作。習仲勳派廣東省委辦公廳主任楊應彬到陳平在華南農業大學的家中看望,發現一家三口擠在一處很小的房子裡,就派人幫他們搭起了一個小閣樓。彭伊娜在這棟閣樓裡複習了三個月,考上了暨南大學新聞系。

“李一哲”案是習仲勳主持平反的另一個大案。

1978年八九月間開始,廣東省委曾數次研究“李一哲”案件問題,并數次報告中央,最後一緻認為,“李一哲”不是反革命集團,他們的大字報《關于社會主義民主與法制》不是反動大字報,應予平反。

從1979年1月24日開始,一個月時間裡,習仲勳和李正天、陳一陽、王希哲、郭鴻志(“李一哲”是他們的集體筆名)等人談話十次,有時甚至談到淩晨3點,光是整理出來的談話内容就有30多萬字。

陳一陽告訴《中國新聞周刊》:“習仲勳人很好,說話很實在,解決問題照顧到方方面面,很不容易,他自己又經曆過那麼多的磨難,我很敬佩他。我個人也很感激他,除了平反的事,他後來又問起我們個人有什麼要求,我說我很喜歡圖書館,他就吩咐有關人員,安排我到了社科院的圖書館。”

對廣東“地方主義”的平反,習仲勳也投入了極大的精力。

陳開枝說:“複查反地方主義與習仲勳的眼光和魄力是分不開的。”

一次,古大存的夫人曾史文見到習仲勳時,問他:“有人說你為地方主義翻案,你知不知道?”習仲勳回答:“知道,有兩種可能,一種可能是我被擠出廣東,另一種可能是把為地方主義平反搞成。”

在幾次省委常委會議上,這一問題始終未能達成共識。

一天清晨,習仲勳在珠江邊散步時碰到了廣州軍區副司令員莊田。莊田問習仲勳,為地方主義平反進展情況如何,習仲勳說,阻力很大。他希望莊田能開展“遊擊戰”,配合省委工作。

莊田組織人員撰寫了一系列文章,在當地媒體和《人民日報》上發表,引起了較大的反響,推動了平反“馮古反黨聯盟”案。

習仲勳後來調到中央後,仍然關注着案件的進展。1983年,在他和陳雲、黃克誠等的關心過問下,曆時近30年的廣東反地方主義,終于徹底平反。

1978年8月,習仲勳在廣東惠陽地委常委會上講話。他一方面堅決制止偷渡外逃,一方面調整政策,更加注重發展經濟、标本兼治。

突破計劃經濟的阻礙

習仲勳赴任廣東不久,就收到市民來信,裡面裝着無法兌付的五毛錢魚票。

省委交通科門口有個賣魚賣肉的小檔口,要起早排隊,憑票購買。有些老人淩晨三四點就去排隊,還有人用磚頭、凳子等占位。為了搞市場調查,習仲勳曾早上5點多去排隊。

他意識到,統購統銷政策的實行導緻了市場商品奇缺,決定從副食品、蔬菜開始放開價格,以價格改革和搞活流通作為經濟體制改革的突破口。

他在省委會議上說:“廣東四季常春,是魚米之鄉,魚米之鄉沒魚吃,買來的‘剝皮魚’(即橡皮魚)過去都是當肥料撒在地裡的,現在都是香饽饽。一定要解放思想,搞社會主義不是貧窮,要盡快提高生活水準。”

從秋天開始,廣東逐漸縮小了統購統銷範圍,在一定範圍内實行浮動價。

12月25日,廣州以水産品市場為突破口,成立了全國同行中第一間國營河鮮貨棧,實行産銷見面、随行就市,緊接着又辦了鹹魚海味、塘魚、海鮮品的自由市場。水産品價格放開後,群衆意見不一,議論紛紛,但省委沒有是以終止。

這年下半年開始,廣東農村基層有的社隊偷偷實行“産量承包責任制”,但誰也不敢公開說。

一天晚上,習仲勳去從化回來,找了分管農業的副省長薛光軍以及楊應彬,說他在從化看了兩個大隊正在試驗“産量承包責任制”,效果很好,問是否可以推廣。楊應彬和薛光軍就把“洲心經驗”的曆史遭遇說了一遍。

1962年至1965年,清遠縣洲心公社推行田間管理責任制,實作糧食增産。但“文化大革命”期間,“洲心經驗”被作為“修正主義黑貨”反複受到批判。

習仲勳聽後說:“隻要能增産就是好辦法,怕什麼?這兩個大隊我已經準許他們繼續試驗,錯了我負責。”

他說,基層幹部有“恐富病”,怕“右”,怕犯錯誤,我們就是要給幹部撐腰:“你們幹得對!”

陳開枝告訴《中國新聞周刊》:“習仲勳交代問題很具體,因為他是秘書長出身,跟着周總理幹出來的。他有脾氣,有些事情急起來會冒出幾句‘胡鬧’,但有些事情也很耐心。韶關地委書記馬一品不同意搞包産到戶,說這樣革命就白鬧了。習仲勳沒有下令馬上實施,而是給他時間想通,等想通了再搞。是以韶關是最後開展包産到戶的。”

廣東省委黨史研究室巡視員陳弘君告訴《中國新聞周刊》,當時幹部群衆的思想仍然受到禁锢,而且當時社會主義和資本主義勢不兩立,水火不容,習仲勳是在這樣的環境下帶頭創新的。他有老一輩無産階級革命家對信仰的堅定,有對馬克思主義基本觀點的掌握,還有陝北人的豪爽直率,不信邪,不計較個人得失。

參加中央工作會議

10月,廣東省委接到中央辦公廳關于召開中央工作會議的通知,要求主持省委工作的習仲勳以及分管工業和農業的負責人參加會議。

對這次中央工作會議,習仲勳十分重視,他已多年沒有參加過這樣的會議了。最近調研中形成的關于廣東發展的新思路,也要借這個機會向中央彙報,尋求支援。

1978年四五月間,中共中央、國務院派出三個代表團分别到西歐、日本和港澳考察,廣東主管經濟的省委書記王全國參加了以國務院副總理谷牧為團長的中國政府代表團,通路了西歐五國。回到廣東後,大開眼界的王全國向習仲勳等作了彙報,廣東省委很受啟發。港澳考察組途經廣州,也向習仲勳等廣東省黨政上司人介紹了考察情況,建議把珠海、寶安建成兩個出口商品基地,這和廣東省委的想法一拍即合。

習仲勳主持召開了四次省委常委會議,研究起草向中央工作會議的彙報材料,直到11月8日,彙報提綱才最終定稿。

11月9日,習仲勳、主管經濟的省委書記王全國、分管農業的省委常委薛光軍去北京參加了曆時36天的中央工作會議。

中南組開會地點在京西飯店第14會議室。這是比較活躍的一個組,而習仲勳、薛光軍、王全國都是組裡的活躍分子。

王全國在會上宣讀了給華國鋒和中央政治局的一封信,要求在這次會議上解決真理标準“這個事關大局的問題”。中南組參加會議的29人,有24人在信上簽了字。這無疑對會議程序産生了很大影響。

12月9日,王全國代表習仲勳和薛光軍發表系統意見。這個發言,可以說是習仲勳改革新思路的一個系統總結。

發言提出:“‘文化大革命’中出現的那種動亂局面,并非社會主義制度下的必然規律。”這實際上是比較早的對毛澤東提出的發動“文化大革命”的理論——無産階級專政下的繼續革命理論的質疑。

對目前的經濟發展,發言建議采取三大措施:一是多進口幾百噸糧食,與民休養生息;二是更多地利用外資,對農業、燃料、電力和交通多投點資;三是繼續提高農副産品和原材料價格,等等。

發言還提出:“希望在改革時,從戰略上講,思想再解放一些,膽子再大一點,沖破小農經濟和原來學習蘇聯的那一套。”而現在讨論的檔案,“還不夠放手,不敢多分些職權給地方,擴大企業的權益也比較抽象”。

最後,他們殷切希望,中央能發揮廣東優勢,使廣東能作出更大的貢獻。“目前我們感到被捆得死死的,不能有所作為,希望這個問題能解決。”

習仲勳還在會上提出了設立中央秘書長的建議。

12月10日晚,會議通知各組醞釀讨論增補陳雲、鄧穎超、王震、胡耀邦為中央政治局委員以及習仲勳等9人補選為中央委員等人事問題。有人認為進政治局的幾人除胡耀邦外年齡都有些偏大,力不從心,是以提出設立中央書記處的建議。

習仲勳在12月11日的發言中表示,完全同意設立中央書記處的建議。如果一下子搞不起來,可以先考慮成立一個處理日常事務的工作班子,由胡耀邦任秘書長,并希望這次中央全會能解決這個問題。

對于習仲勳的這一建議,許多人鼓掌表示同意。中央采納了這一建議,12月25日任命胡耀邦出任中共中央秘書長(兼中宣部長),負責進行中央日常工作。

就在12月11日這天,中央對廣東省委的人事作出進一步調整,決定習仲勳擔任中共廣東省委第一書記、省革委會主任,楊尚昆擔任中共廣東省委第二書記、省革委會副主任。

兩人可以說是老相識了。習仲勳任國務院秘書長的近十年間,楊尚昆一直是中央辦公廳主任,他們在工作中聯系和互相配合很多,且同樣在“文革”開始前就靠邊站了,有許多共同語言。兩人搭班子,無疑為廣東改革開放這盤大棋,布下了更有利的棋局。

葉劍英在12月15日中央工作會議閉幕時的講話中,談到發揚民主時,特别提到了習仲勳,稱這種不怕聽刺耳意見、鼓勵别人講話、勇于自我批評的精神是難能可貴的,值得每一個人學習。

12月18日,意義深遠的中共十一屆三中全會開幕。根據中央工作會議上有關人事安排的意見,全會對中央政治局和中央委員會進行了增選和補選。習仲勳被增補為中央委員。

是以,這是習仲勳的關鍵之年,更是中國的關鍵之年。改革開放的大幕,正徐徐拉開。而習仲勳本人,也将成為“殺出一條血路”的改革先鋒。