(原創文章,歡迎閱讀,如敢洗稿,勢必全網追究到底)

文|諸神的恩寵

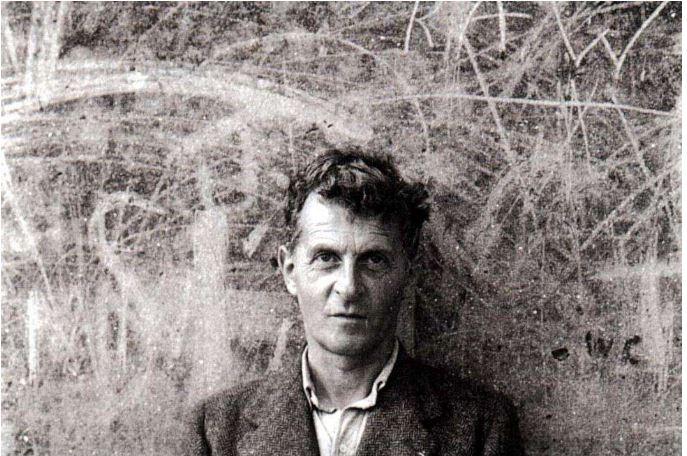

哲學家一向被視為最智慧的人。古今中外的許多大哲學家,無論是蘇格拉底、盧梭,還是尼采、羅素等,每個人身上都有說不盡的傳奇故事。在衆多的哲學家裡,有一位分外耀眼。他,就是奧地利哲學家維特根斯坦。

維特根斯坦被譽為20世紀最偉大的哲學家之一,他出身豪門,卻一生清貧。為實作人生理想,幾度轉變職業,他做學者、當兵,做花匠,甚至還做過打雜的,讓許多人覺得不可思議。可以說,和他的深邃的哲學思想相比,他的人生更具傳奇色彩。

《維特根斯坦說邏輯與語言》深入介紹了維特根斯坦的生平、哲學思想和哲學貢獻。本書的作者,是加拿大華裔學者孔欣偉。書中,孔欣偉将維特根斯坦的核心思想用自己的語言進行了诠釋,深入淺出,使原本晦澀難懂的理論,變得通俗易懂。

維特根斯坦全名路德維希·維特根斯坦。1889年4月26日,維特根斯坦生于維也納鋼鐵大王之家。維特根斯坦家族在歐洲享有盛譽,當時的大音樂家勃拉姆斯、馬勒等,都是維特根斯坦家的座上賓。從小在藝術氛圍中長大,讓維特根斯坦生性敏感,很有藝術細胞。

維特根斯坦的父親年輕時酷愛工程技術,結婚生子後,他把這個愛好強加給了兒子們,維特根斯也繼承了父親的基因,天生愛好機械,十歲時就制造出一台簡單的縫紉機。但他的兩個哥哥不堪父親的重壓,相繼自殺。哥哥們去世後,父親害怕了,不敢給維特根斯坦太大壓力,于是把他送到普通學校,接受平民教育。

有意思的是,那所平民學校裡,後來出了兩個世界級大人物,一個是維特根斯坦,另一個是希特勒。他倆雖不同班,卻出現在了同一張照片上。

青年時代,維特根斯坦離開奧地利,前往英國留學。當時,羅素是英國最著名的哲學家和數學家。一次,維特根斯坦無意中讀到了羅素的《數學原理》。他興奮地發現,這才是他的興趣所在,于是他鼓起勇氣,去劍橋大學拜訪羅素。經過深入的交談,羅素發現維特根斯坦是個很有思想的年輕人,他很欣賞維特根斯坦的才華,越來越器重他,甚至還把他視為自己事業的接班人。在羅素眼中,維特根斯坦是 “天才人物的最完美範例”。

維特根斯坦如果按照這個人生規劃走下去,他的人生之路會比後來順遂很多。然而一戰的爆發後,讓他選了另一條道路。1914年,他果斷地回到維也納,參軍入伍,投入到戰争的炮火中去了。服役期間,他寫了一些哲學筆記,後來收錄進《戰時筆記》裡。

戰場上,眼見着身邊的戰友一個個喪生,維特根斯坦對戰争充滿恐懼。為了安定心神,他随身帶着托爾斯泰編輯的《福音書》。

炮火連天的歲月裡,《福音書》和哲學,成了維特根斯坦的精神支柱。一戰結束後,奧匈帝國灰飛煙滅,維德根斯坦被關進意大利戰俘營。在那裡,他以驚人的毅力完成了《邏輯哲學論》。他的好友

維特根斯坦出獄後,《邏輯哲學論》得以順利出版。這本書後來被譽為20世紀最偉大的哲學著作之一。後來,維特根斯坦突然冒出一個念頭——去當鄉村老師。他的這個想法,把所有人都吓了一跳。但他并不在意别人看法,他把所有财産都分給了同樣富有的兄弟姐妹,一個人甘願過着深居簡出的日子。

不久,維特根斯坦便如願以償當了國小老師。然而一到鄉村他就傻眼了,這裡和他想象的完全不同,他根本無法适應鄉村生活。農村人的野蠻無禮,讓他大為吃驚。

維特根斯坦出身大富之家,從小家教嚴格,他對自己要求很嚴,對别人要求更嚴。一次上課時,他體罰了幾個學生,結果家長不幹了,紛紛把他告上法庭。他被判無罪,卻丢了飯碗。

現實世界裡有太多無奈,這讓維特根斯坦屢屢受挫。然而,他内心的完美主義傾向從未改變,他的一生,都在追随自己内心的聲音,從不屈服于現實的殘酷!

不久,他找了一份新工作——修道院的園丁!他非常喜歡這份工作,花花草草給他内心帶來了久違的甯靜。再後來,他離開修道院,回到維也納,轉行成了建築師,幫姐姐設計了一棟房屋。

幾經輾轉,在經濟學家凱恩斯的幫助下,維特根斯坦又回到了劍橋大學。回劍橋後,維特根斯坦急需一篇論文擷取博士資格,唯有如此,才能拿到研究經費,才能過上體面的生活。

當時,他的博士論文是《邏輯哲學論》,考官是一群劍橋教授,其中也有羅素。當着衆人的面,羅素向他問了一個問題,維特根斯坦說完答案後,又一臉傲慢地說:“别在意,我知道你們永遠不會懂的。”别人都以為維特根斯坦傲慢,殊不知他當時已經40歲了,為了獲得博士學位,不得不當衆盤問,他内心的苦悶又有誰知道呢。

拿到了研究經費後,維特根斯坦在劍橋安頓下來了,但他對這裡的生活并不滿意。二戰爆發後,他離開劍橋,再次轉行。這次更離譜,竟是去醫院當醫學助理技術員。

是金子總會發光。二戰結束後,維特根斯坦被劍橋聘為教授。晚年時,他在愛爾蘭完成了最後一本書——《哲學研究》。62歲時,他被查出前列腺癌,不久病逝。去世前,他說:“告訴他們,我度過了美好的人生。”

縱觀維特根斯坦一生,真實而率性,生于富貴之家,卻甘于清貧生活。他當過兵、做過鄉村教師,當過花匠,去醫院打過雜,最終成了哲學大師。這樣的人生,堪稱傳奇!

維特根斯坦的書,以晦澀難懂著稱。他的哲學思想的核心是:不可言說的美好。對在現實中屢屢受挫的人而言,他的思想猶如久旱逢甘霖。他擅長段落式寫作,作品短小精悍,和哲學家尼采的文風很像。

那麼,維特根斯坦的哲學思想包括哪些主題呢?

第一個主題是,苦難與虛無。

在《文化與價值》這本書裡,維特根斯坦認為,世界上随處可見各種各樣的苦難,而人最大的苦難,是失去自我。空虛的生活會讓人産生虛無感,而虛無感又造就了苦難。如果我們确信生活本身是有意義的,那我們就能忍受一切苦難。

第二個主題是,世界的意義不可言說,雖不可言說,卻能在生活中顯現。這個主題是維特根斯坦思想的精華。

維特根斯坦認為,世界是一切的集合,就連世界之外這個概念,也是世界的一部分。世界存在于思考中,人不思考,就無法解決問題。

維特根斯坦的這個思想,和中國禅宗主張的“教外别傳,不立文字”非常像,都主張凡是文字或語言等能表述出的東西,在一定程度上,都會在削弱或歪曲内心的本意。他們都主張不可說,一說就錯。比如,當我們給一個人起名字時,就已經擴充了現有語言來包含他,他能被語言表達後,已經喪失了部分真實的自己了。

維特根斯坦認為,盡管世界的意義不能用語言表述,卻會在生活中會顯現出來。當你把所知道的資訊排列在一起時,意義就會自己顯現,東西本來是怎樣的,它就是怎樣的。一旦用語言說出,就會被扭曲。人們想在語言中尋找出路,卻發現,到頭來隻能找到更多困惑。是以維特根斯坦主張,在無法言說之處,人必須保持沉默。

第三個主題是,死亡、永恒與時空。

在《邏輯哲學論》裡,維特根斯坦認為,以永恒視角來觀察世界,把它看作一個整體,這時世界是神秘的。如果永恒不代表時間的無限延續,而僅指無時間性,那麼活在當下,就意味着活在永恒裡。維特根斯坦認為,人活在時空中,而人生之謎的答案,必定在于時空之外。

人生對每個人都是難解的謎題,有些人認為,如果靈魂不滅,就能解答人生一切難題。維特根斯坦卻認為,這是把手段當成了目标。人隻有活在當下,當下才能成為永恒。這時候,我們的生活才是腳踏實地的,我們才真正能做到不受時間的束縛,安心生活。

維特根斯坦對哲學的最大貢獻,在于梳理了邏輯與語言的關系。他認為,哲學是基于語言的思辨,而語言有自己的邊界。同時,他還清晰指出了邊界的存在,并斷言人生意義在語言邊界之外。

1953年,維特根斯坦去世兩年後,《研究哲學》正式出版。這本書裡,維特根斯坦說自己把哲學問題當作案件來調查,而不是做學術研究。他還說,也許隻有那些曾有過書中相似思想的人,才能讀懂這本書。

維特根斯坦認為,人不能思考任何非邏輯的事,否則,人就必須非邏輯地思考。這句話聽上去有些繞,舉個例子你就明白了。上司給你交代工作任務,他一會兒說東,一會兒說西,說話毫無邏輯,你肯定聽得一頭霧水,但如果他很清楚地告訴你:今天你要完成三件事,第一件事是做什麼,第二件是做什麼,最後一件事是做什麼。這時候,你能很快領會他的意思,也就能很順利地去開展工作。

在維特根斯坦眼中,哲學不是理論,而是活動,哲學的目的在于澄清事實,消除語言帶來的混亂,使那些本來模糊的思想變得更清晰,為思想确立界限。他說:凡能被思考的東西,都能被清楚思考,凡能被言說的東西,都能被清楚言說。一個人語言的界限,意味着他的世界的界限。

維特根斯坦認為,你可以描述我,但那并不是作為主體的我,而是作為客體的我。也就是說,你描述的我,是你眼中的我,而并非真實的我。在我的世界中,一切都是我的體驗,是以說我是世界的界限。

在維特根斯坦看來,語言是思想的載體。和所描述的東西本身相比,人類語言的描述是很不準确的。每個解釋,都是一個假設。來看個例子。紅色物品能被摧毀,但紅色本身卻不能被摧毀。這就是為什麼“紅色”這個詞,是獨立于紅色物品之外的存在。一旦你知道這個詞代表什麼,你就能知道它的全部用途。

在維特根斯坦後期的代表作《哲學研究》裡,他的關注點從邏輯轉向了語言。與邏輯相比,日常語言具有更多模糊性,離哲學核心問題更遙遠。是以。當很多人閱讀完《哲學研究》後,都會産生疑問:書中那些日常而瑣碎的讨論,雖然很深入,但和哲學有什麼關系呢?但維特根斯坦認為,在哲學中,語言和邏輯具有同等重要地位。

在他來看,語言是遊戲,崇高詞彙和普通詞彙之間是平等的,兩者沒有高下之分。語言是所有命題總和,口語是人類有機體的一部分,但語言有時能掩蓋想法。說到這,維特根斯坦打了個比方:衣服外形由一種東西制成,這種東西的目的,并不是為了顯身材。我們從衣服的外觀中,根本無法推斷在這件衣服下,藏着一個怎樣的靈魂。

在《哲學研究》序言裡,維特根斯坦說,他寫作的目的是希望通過自己的書,能引發更多人進行思考,進而産生自己的想法。他認為,思考能給人帶來巨大的精神回報。維特根斯坦一生熱愛思考,他曾說,世界上沒有任何事,比思考哲學問題更美妙。是以他一直主張,人的思考應超越時間,不要被時間所局限。

在《戰時筆記》這本書裡,維特根斯坦寫道:真正的幸福,并非指事業有成或家庭美滿那種世俗意義上的幸福。真正的幸福,指的是不生活在時間洪流中,而是隻生活在當下。隻有活在當下的人,才是最幸福的。

維特根斯坦的這番話,正是他哲學思想的精華。他的一生充滿傳奇,直到臨去世,他都從未後悔自己當初的每一次選擇。他一生知行合一,用62年的時間,完美地诠釋自己的哲學主張。世界上最幸福的事情,就是為理想奮鬥終生。維特根斯坦甘願抛棄世俗的幸福,皆因他心中有着更高的精神追求。如果這都不是幸福人生,那這世界上恐怕也沒有幸福人生了。

(完)

作者介紹:諸神的恩寵,資深網際網路人,多平台簽約作者,簡書人文優秀作者。熱愛讀書、思考、寫作,被朋友稱為“行走的百科全書”。本文為原創文章,歡迎點贊、留言、轉發。抄襲或洗稿必究。