本节书摘来自异步社区《端到端qos网络设计(第2版)》一书中的第2章,第2.3节,作者【美】tim szigeti , 【加】robert barton , 【美】christina hattingh , 【美】kenneth briley,更多章节内容可以访问云栖社区“异步社区”公众号查看

端到端qos网络设计(第2版)

mqc这种结构化的命令行旨在为操作人员提供一种统一的、独立于设备平台的、灵活的配置方式,以简化在cisco ios平台上配置qos特性的工作。为此,mqc对qos行为的模式进行了简化和概括,让管理员无需了解设备平台的具体信息,就可以操作设备来完成qos的配置工作。

mqc为实施下一列每一步qos的配置定义了一个语法框架。

1.定义流量类型,并定义不同流量分别属于什么类型。

2.定义各个流量应该应用的动作或策略(例如,应用标记,或者为流量分配带宽)。

3.将策略关联到某个特定的逻辑或物理接口。

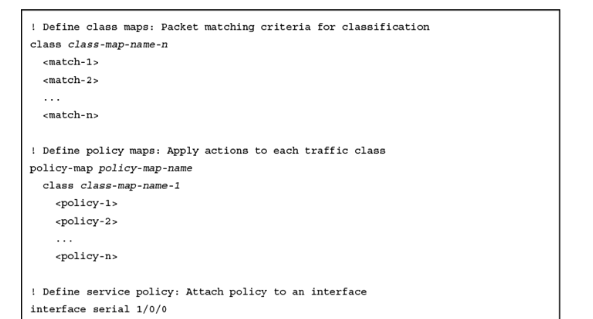

上述三个配置步骤可以通过三个基本的命令集来实现,它们是class map、policy map和service policy。

class map:这个命令集的作用是指定各类数据包的匹配标准。

policy map:这个命令集的作用是为各个流量类型定义动作。其中每种类型的流量都可以指定一条或多条策略。策略的内容包括为流量限制一个最大的带宽,或者为队列中的某一类流量指定一个更高的优先级别等。

service policy:这条命令的作用是将policy map(以及相应的策略和管理员定义的流量类型)绑定到一个逻辑或物理接口,并指定在哪个方向(入站还是出站)上应用这条策略。

例2-1所示为mqc语法的通用结构。

例2-1 通用的mqc语法结构

例2-2为使用mqc结构配置qos的一个案例。在这个案例中,管理员定义了4种类型的流量,并对其中的三种进行了命名(realtime、control、critical-data),还有一种“默认”的理性。在这个案例中,设备会根据此前在数据包上应用的标记对其进行分类(match语句)。而在此前的图2-2中,qos特性先对数据包进行了分类(方块8),然后才根据分类结果对其进行了标记(方块9)。在实际应用中,这两种顺序都很常见;边缘节点往往会根据对流量所进行的分析来分类流量,然后再对数据包进行打标(如图2-2所示),而其后的节点则会使用数据包上现有的标记对数据包进行分类,然后再对其应用策略(如例2-2所示)。

要注意,class map和policy map的名称都是区分大小写的。因此,class map type1、class-map type1和class-map type1定义的是三个不同的class map。在policy map中调用class map时,名称和大小写一定要和相应的class map完全一致。

例2-2 mqc语法结构示例

注释:

本书中对class map、policy map和访问列表采用全大写的命名方式,以便于将mqc命令与传统的ios命令集区分开。

未分类流量会被归入隐式默认类别中,根据相应的方式进行处理。默认类会自动成为mqc配置中的一部分。

如例2-2所示,默认类不能在class map那一部分中进行配置。因为根据定义,默认类包含所有在class map的配置中无法归类的流量。但管理员可以通过例2-2所示的cli命令,为class-default指定policy map,以此来为默认类型的流量指定qos特性(列队、整形、分配带宽等)。这是可选的,如果没有为默认类分配policy map,那么也就相当于管理员没有为默认类型的流量分配qos特性,因此设备会对这类流量提供尽力而为的传输,也就是使用所有没有通过配置明确指定给任何类别的带宽。

在没有为未分类流量配置qos特性时,处理这类流量的默认做法是先进先出(fifo)尾部丢弃的策略,这种策略会按照平等的方式处理所有流量,在输出队列满载时,设备就会开始丢弃数据包。

下面是三种最为常见的流量分类方式。

标记:检查第2层(服务类型[cos])或第3层(ip优先级[ipp]或差分服务代码点[dscp])的设置。

地址:检查接口的源/目的,或第2层目的地址,或者第3层源/目的地址,或者第4层源/目的端口。使用ip地址可以分类由不同设备发送过来的流量,而使用端口号的方式则往往适用于将流量按照类型进行分类的场合。

应用签名:检查数据包负载中的应用内容,也称为深度数据数据包监控。

使用标记和地址进行分类的方法,会使用到数据包头部/数据帧头部/标记头部的信息,而使用应用进行分类的方法,则需要检查数据包应用层(l7)的负载。

class map是一种cli框架,它适用于全部上述三种机制(基于标记/地址/应用的分类)。在一个class map中,可以包含一条或多条match语句,以定义属于某一种分类的流量;一个class map可以采用上述三种机制之一(或者将这三种机制结合起来)来分类流量,而match语句后面的关键字决定了这个class map使用的是哪(几)种机制。可以匹配的内容包括cos或dscp标记、源或目的地址、协议或应用协议等,如例2-3所示。

例2-3 class map示例

管理员可以通过class map这条cli命令指定如何组合各个匹配标准,来定义一个流量。有三种方式可以定义一种流量分类。

匹配所有的标准(match-all)。

不匹配任何一种标准(match not)。

至少匹配其中的某一项标准(match-any)。

(在没有指定的情况下)默认的逻辑操作方式为match-all。

管理员可以在policy map中为通过class map指定的各个流量类型,定义一个或多个动作(或qos处理方式)。在例2-2中,包含了一个名为wan-edge-4-class的policy map,它为4种类型的流量指定了相关的qos策略。在该示例中显示的处理方式包含了分配带宽(关键字为priority和bandwidth)、队列算法(关键字为priority和fair-queue)、弃门限值(关键字为random-detect)。

在定义策略时可以包含以下几种类型的处理方式:

分配带宽;

队列检测(优先级队列、公平队列、队列长度限制);

流量整形(通过队列的方式限速或延迟发送数据包);

数据包丢弃(通过丢弃数据包进行限速,如随机丢弃、尾部丢弃或无条件丢弃);

标记数据包(将头部字段设置为某个数值);

对数据包计数;

压缩数据包头部;

准入控制。

尽管在配置中定义class map的顺序并不重要,但在policy map中类的次序却很关键。与acl(访问控制列表)的处理方式相同,policy map也会采用“优先匹配”的规则,也就是说,数据包会按照policy map中各个类的顺序进行校验,直到找到匹配条目为止。一旦找到匹配条目,检查的过程就会中止,设备不会再尝试匹配后面的类。如果没有找到匹配条目,数据包就会被归入默认的类别。

为了说清楚policy map中各个类别排序的重要性,不妨参考例2-4。在这个示例中,包含了两个流量类,其中voice归类语音流量,而fax-relay归类传真流量。这两个类在全局配置中的顺序无关紧要。但我们的目的是按照不同的方式处理语音流量和传真流量(为了严格控制各类流量可以使用的最大带宽),虽然这两类流量是以同样的方式进行标记的——所有数据包都在各自的源标记了dscp ef。

例2-4 policy map排序示例

在例2-4中,管理员对于policy map voice-and-fax中各个类别的顺序进行了精心的规划。其中类voice的次序在前,执行nbar(基于网络的应用识别)分类来区分某种流量是否为实时传输协议(rtp)的音频流量(也就是语音流量)。只有不符合这一类别的流量才会由policy map中第2个类别(fax-relay)进行校验。

类fax-relay会检验数据包的dscp值是否为ef。因为只有两类流量的dscp值为ef(语音流量和传真中继流量),而语音已经被过滤掉了,因此其他满足这一标准的流量只能是传真中继流量。接下来,管理员为传真中继流量分配了相同的队列策略,但为它们分配了不同的带宽。如果policy map中的两条class语句调换顺序,这个策略的工作方式就会全然不同:不会有策略属于voice这个类别,因为语音和传真中继流量都匹配dscp ef的条件,因此语音流量也会被归入fax-relay这个类别中。图2-3显示了policy map voice-and-fax校验各个数据包时的逻辑。

policy map需要与一个逻辑接口或物理接口进行关联,这些接口包括:

主接口;

子接口;

多链路点到点协议(mlppp)束;

虚拟模板;

虚拟局域网(vlan);

异步传输模式(atm)或帧中继(fr)虚链路(vc)。

命令service policy同时也会指定相关策略应该应用到这个接口的哪个方向(入站方向还是出站方向)上,如例2-5所示。在不同平台上,这条命令的作用可能会略有区别,因为该命令也会应用于无线空间ssid(服务集标记)的设置当中。

例2-5 入站策略与出站策略

长期以来,mqc框架和语法结构始终支持层级式的结构,这可以让管理员以子接口为单位来部署一部分策略(例如,让穿越该子接口的某一类流量不高于某个速率),同时还能够以接口为单位对所有流量应用全部策略(比如让整形后的总速率符合服务提供商合同中的规定)。

图2-4所示为管理员在主接口(gigabit ethernet 1)下的两个子接口1.1和1.2上部署的分层策略。在这个示例中,这两个子接口一共可以放行22kbit/s的流量进入主接口,通过整形,这个吞吐量被限制在20kbit/s以内。因此,如果这两个子接口同时占用了全部分配给它们的带宽,主接口就会额外实施流量整形策略,以保障穿越接口的流量之和不会超过20kbit/s。

在实施层级式的策略时,需要在policy map中(而不是接口配置模式下)应用service policy,如例2-6所示。这个案例显示了在接口下,总流量都会整形为20kbit/s(policy-map aggregate),但在这个速率范围内,语音流量可以获得最小3kbit/s带宽的保障。

在2006年,为了增强层级式的策略,以支持层级式队列,出现了qos hqf(层级式队列框架)的理念。这意味着队列可以以子接口为单位进行应用(或者应用在逻辑接口的层面),同时接口队列也能够与这些逻辑级别的队列共存。接口级的队列算法可以反向作用于更高级别的队列,以确保各个层级的数据包都能够正常地调度和发送。

mqc cli存在于cisco ios系统中的时间已经超过了10年,但有些qos配置命令比mqc的历史还要悠久。这些传统的cli命令长期以来一直和mqc语法共存,因此导致很多人在使用mqc配置的qos特性,与不使用mqc配置的qos特性之间如何互动这一方面,产生了很多误解。因此,从2011年7月开始,一些比mqc古老的传统qos cli命令就开始陆续从系统中删除;15.2m和15.2t版的系统发布了警告,指出这些命令有可能会被取消。如果读者有一些较老的平台正在使用这些命令,读者应该尽早将它们转换成对应的mqc命令。

总之,读者务必将使用非mqc的cli命令行配置的qos特性转换为表2-1中所示的相应mqc命令。如需进一步了解mqc命令的具体信息,可以查看cisco产品公告(pb)之legacy qos cli commands deprecation,pb580832,april 2012。

表2-1 将传统qos cli修改为mqc cli的汇总信息