秦人族源问题的学术史探讨

刘思源

(北京大学 考古文博学院)

摘 要:早期秦文化研究中,秦人的族源问题一直是学者们关注的焦点。“西来说”与“东来说”之至今仍未消退。梳理双方学者的研究思路和方法,对目前的研究现状提出看法及问题。

关键词:早期秦文化;秦人;族源 2016年11月收文

中图分类号:k232 文献标识码:a 文章编号:1671-1351(2017)01-0052-03

在探索秦人早期历史的过程中,秦人族源始终是不可忽视的问题之一。秦人在陇右一带兴起,于渭河平原壮大,现在已经成为了学界共识。然而这一支秦人究竟是生活在西北地区的土著,还是由东方迁徙而来?对这一问题的讨论,自上世纪二三十年代以来便没有停止。我们多称其前者观点为“西来说”,后者为“东来说”。

最初的争论是集中于文献之上的。司马迁对秦人的记载中既有与东夷相关之处,也不乏将秦人与西戎归为一类的言语。加上学者之间对文献认可程度不一,使这场辩论一度十分胶著。后来,随着考古资料愈来愈多,不少考古学家使用出土材料为所支持的一方增添了更多论据。支持“西来说”的学者以蒙文通、俞伟超、能铁基等为代表,“东来说”阵营则有傅斯年、卫聚贤、黄文弼、林剑鸣、韩伟等人。近年来,从论证逻辑与考古材料这两方面来看,多数学者倾向于“东来说”

一、西来说。

王国维《秦都邑考》开篇的“秦之祖先,起自戎狄”常被作为“西来说”出现的标志,然王氏并未再详细论述。梁云认为“起于戎狄”表达的含义或为“兴起于戎狄”,不能简单看作“起源于戎狄”,此可备一说。明确主张秦人起源于西北地区的,当为蒙文通,从文献的角度将秦人与戎人相联系。俞伟超等后从考古材料入手,为“西来说”寻找到更多的证据。总体来看,“西来说”阵营主要是论证秦人与文献中的戎或考古学中甘青地区辛店等羌戎文化遗址之间的关系,归结下来有以下两点:

一是《史记·秦本纪》中提到申侯对周孝王说:“昔我先骊山之女,为戎胥轩妻,生中潏,以亲故归周,保西垂,西垂以其故和睦。今我复与大骆妻,生适子成。申骆重婚,西戎皆服,所以为王。”这段话显然是将秦之先祖中潏的父母与戎人相联。

二是秦人在习俗和称呼上与戎关系密切,反应在文献和考古资料两个方面。文献中记载秦人的习俗是“父子无别,同室而居“,又”今秦杂戎狄之俗,先暴戾,后仁义“,蒙文通先生已一一列举,这里不再赘言。1除此之外,东方六国将秦称为戎狄的字样也较为常见。在考古资料方面,学者则是将“屈肢葬”、“洞室墓”和“铲形袋足鬲”视作秦人的主要考古学特征,并将其来源定为甘青地区的辛店文化。12]

二、东来说

“东来说”的产生可以追溯到傅斯年,他在《夷夏东西说》中明确指出秦本为东方民族。

“秦赵以西方立国,而用东方之姓者,盖商代西向拓土,赢姓东夷在商人旗帜下入于西戎。《秦本纪》说此事本甚明白。少皞在月令系统中为西方之帝者,当由于秦赵先祖移其传说于西土,久而成土著,后世作系统论者,遂忘其非本土所生”。

之后多位学者将这一观点发展补充,王学理、梁云先生在《秦文化》一书中已经有过总结:[3]

一为秦人始祖“玄鸟降生”的传说与殷人、东夷如出一辙,反映他们有共同的鸟图腾崇拜。

二为秦为赢姓,而赢姓族多居于东方。

三为《史记·秦本纪》中提到“秦颛顼之苗裔”,秦襄公亦自以为主少昊之神

四为秦人祖先多人都为殷臣。

除了文献方面,考古材料中也有不少证据,比如墓葬的腰坑、殉狗、殉人习俗,与周人不同的车马殉葬特点。秦人的统治阶级使用腰坑、殉人、殉狗,这与东夷民族类似,周人几乎不见这些特征且秦人东周秦墓墓室内一般不随葬车马器,车马器大多出在车马坑内;车与马在坑内放置成驾乘状多辆车马则呈横向或纵向排列,秦人在车马殉葬方面显然承袭了殷商文化的特点,与殷遗民一致。[14]

三、“西来说”与“东来说”之争

两种学说在争论之时,不仅一直为自己的观点添加有力材料,亦对对方的论点多有驳斥。在这场辩论中,“东来说”逐渐取得上风。梳理下来主要有以下两点:

第一,《史记》中关于早期秦人祖先的描述是否可信。

“西来说”学者主张早期的神话故事是不可轻易相信的,或许是后加上的。以此否认了“东来说”的主要所依据的史料,比如“帝颛顼之苗裔”,以及女恪吞玄鸟卵生子大业等。15]

而东来说学者对待早期传说的态度可以以林剑鸣先生为代表,即不可尽信也不可不信。林先生认为“对于这种传说没有必要进行繁琐考证。然后也绝不能把它们视为荒诞无稽,于历史研究毫无作用”。谈到秦人族源问题时,林先生有这样的表述:“在远古各氏族关于其始祖产生的各式各样神话中,唯有秦与殷的传说如此相近,这绝不是偶然的,也不可能是哪一个人任意编造出来的”。[6]

第二,秦与戎之间的关系问题。

前文已述,“西来说”的主要论证方法是将秦人与戎人相联系,以此证明秦人发源于西方。而“东来说”学者则极力将秦人和戎人区分开

“东来说”阵营认为,东方六国将“秦与“戎”、“戎狄”等字眼放在一起是事实,但“戎’等并不一定表示西戎,也有“鄙视”的含义。而秦与戎虽在一些风俗上相似,但并不知是不是文化传播作用的结果,且在后来的很长一段时间里,秦与戎之间战事频繁,甚至秦仲战死在与戎的作战之中,同族之间怎会如此?17]至于屈肢葬、铲形袋足鬲和洞室墓这三大特征,并不是秦人本身的文化特征。因为屈肢葬很少适用于秦人贵族阶级,即非秦人公族所使用的习俗,洞室墓和铲形袋足鬲均是出现于战国早中期,时代太晚,所以不可作为证据。[18]

在这两个问题的讨论中,可以看到双方在论据中均有不足之处。用鸟图腾崇拜与东夷相联系是东来说最关键的论点之一。“西来说”学者全盘否认早期神话故事真实性,但卻未能提出合理的理由而较为久远且带有神话色彩的描述,到底可信度为几何,是一个大问题,并且现在仍难以解决。

试图将秦人与戎人区分开来,是“东来说”中热度极高的研究工作之一,甚至超过“如何说明秦人与东方的关系”。但必须注意的是,即使暂且不论反驳的理由是否正确,证明秦人与西戎无关和秦人东来这两件事也是不能划等号的。[9]

四、新材料的面世

近年来,一大批出十文献出现,为秦人族源的讨论带来更多可能性。其中最为重要的材料当属李崖遗址的发掘与清华简《系年》资料的公布。

李崖遗址面积超过100万平方米,主要是西周中期遗存。其中出土的方唇分裆的商式鬲、仰身直肢葬、西首,腰坑殉狗等与商人相似特征特别引人注目,[10]梁云先生认为李崖遗址或许与非子所封的秦邑有关。[11]

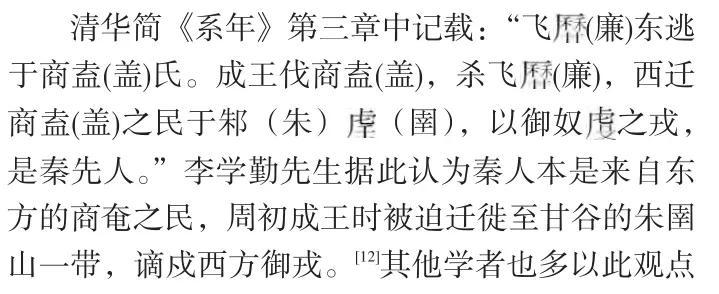

清华简《系年》第三章中记载:“飞……是秦先人。”李学勤先生据此认为秦人本是来自东方的商奋之民,周初成王时被迫迁徙至甘谷的朱库山一带,谪戍西方御戎。[12]其他学者也多以此观点为是。

这两项材料是东来说强有力的证据,但有几个问题依然可以再讨论:

首先,李崖遗址中商式器物的出现原因较为多样,可能是受到商文化影响所致,亦也可以因为二者为同族。但由于目前我们所知最早的秦人王室慕,时代在春秋早期,这时已经看不到商器的痕跡。而更早的秦人王室慕还未见于世,具体情况不得而知。

第二,目前几处早期秦人的遗址特征并不一致。梁云曾将早期秦文化分为“西山型”与“李崖型”,1131对这两者之间差异的解释亦难下定论。究竟是同一族的两个发展阶段?还是同一族的两支人群,还是不同族群?都是值得思考的问题

第三,清华简的大致年代为战国时期,时代较早,所以一经问世便被作为标杆,用以增、补、改以往的文献资料。不过任何文献都难以真实地反应当时的情况,清华简也不能例外。在简中内容与其他文献相出入时,我们还需谨慎辨别。举一例以证:

《系年》第三章中有这样一段记载“周室即……”这里提到的“秦仲”,整理著认为是秦襄公,因为历史时间可以对应。但是按照历史情况,吻合的并不是秦襄公,而是《史记·秦本纪》中秦襄公的祖父秦仲。学界对此多有讨论,主要观点如下:[13]

第一,认为《系年》的秦仲即为《史记·秦本纪》中的秦仲,至于时间问题,是由于《系年》叙事或不按照时间顺序。这一段记载说的是周厉王、周宣王时期的事情,并不是平王东迁之后。

第二,认为竹简记录者记载错误。因为按照《史记·秦本纪》的说法,秦襄公是有一位兄长叫做世父,但并未继位,而是让给了弟弟秦襄公,自己专心讨伐西戎。如果秦襄公还有弟弟,也可能称之为秦仲,但是这样一来就和其祖父重名,古代人伦并不妥当。但是如果只有他们兄弟两个,那么秦襄公只能叫做秦季,因而应当是记载错误。

第三,整理者的观点。认为秦仲,即秦襄公,《秦本纪》载秦庄公生子三人,长子世父报大父之仇击戎,“让其弟襄公,襄公为太子。”

这三种观点中,笔者倾向记载错误。若按照第一种观点,《系年》中其他按照时间顺序记载的内容又当如何解释?总体来看,《系年》多数的历史还是按照时间顺序书写的,颠倒时间顺序情况并不多见。而要将这里的秦仲认作是秦襄公,那无法解释与父辈同名这一问题,再者,《系年》中其他章节的秦王从未用过这样的称呼,均是使用谥号或是简称秦王,这一孤例似乎有些奇怪。

总之,清华简内关于飞廉等人前往东方寻找救援的记载,以往并不见于其他文献。新出信息可以作为东来说的论据之一,但是若说秦人东来已毫无异议,仍有一段距离。而“西来说”在考古资料中所能得到的支持确实很少,在逻辑上也有许多难以说通之处,似难以成立。下一阶段的秦人的族源探索中,还需要更多的资料使“东来说”更具有说服力。

参考文献:

[1]蒙文通.秦之社会[j].史学季刊,1936,(7).

[2]俞伟超.古代“西戎”和“羌”、“胡”考古学文化归属问题的

探讨[c]//先秦两汉考古学论文集.北京:文物出版社1985.

[3]王学理,梁云.秦文化[m].北京:文物出版社,2001[4]梁云.赢秦西迁三说平议[j1.古代文明通讯,总68

[5]熊铁基.秦人早期历史的两个问题[j.社会科学战线,1980(2)

[6]林剑鸣.秦史稿[m].上海:上海人民出版社,1981

[7]尚志儒.早期赢秦西迁史迹的考察[j1.中国史研究,1990

[8]韩伟.关于秦人族属及文化渊源管见[j1.文物,1986,(4)

[9]陈平.关陇文化与赢秦文明[m].南京:江苏教育出版社

2005

[10]梁云.论早期秦文化的两类遗存[j1.西部考古,(7)

[11]梁云.非子封邑的考古学探索[j1.中国历史文物,2010,(3)

[12]李学勤.清华简关于秦人始源的重要发现[j1.光明日报2011-09-08

[131李松儒.清华简《系年》集释[m].上海:中西书局,2015