打破第四面墙,大概是被奉为法国新浪潮的最突出的标志性技巧之一。有意思的是,打破第四面墙的手法在后来被广泛运用,无论是笑点、反讽、亲密性乃至惊悚,只要运用得当,就能得到出人意表的结果。本文将全面剖析各种案例,还你一个轻松、机智而实用的破墙技巧。

在电影制作的处理手法中,绝大多数电影拍摄技巧都是带领我们进入故事,并让我们忘记自己正在观看电影,但打破第四面墙正好相反,它让我们记得我们确实是观众,正在观看屏幕上发生的一切。

这一技巧可以有助于电影的视觉呈现,它有各种各样的表现方式,取决于如何正确运用。

“你们都是大傻瓜,尤其是你!”(《辛普森一家》)

要真正理解打破第四面墙的作用,首先得了解它最初用在戏剧表演上的含义。

打破第四面墙的标准定义应该是一种虚构作品中的戏剧技巧,角色们在虚拟故事里意识到自己在这样的作品里。

这一技巧的出现可以追溯到古希腊时代,延续到莎士比亚时代,然后进入后现代戏剧,尤其是音乐剧。

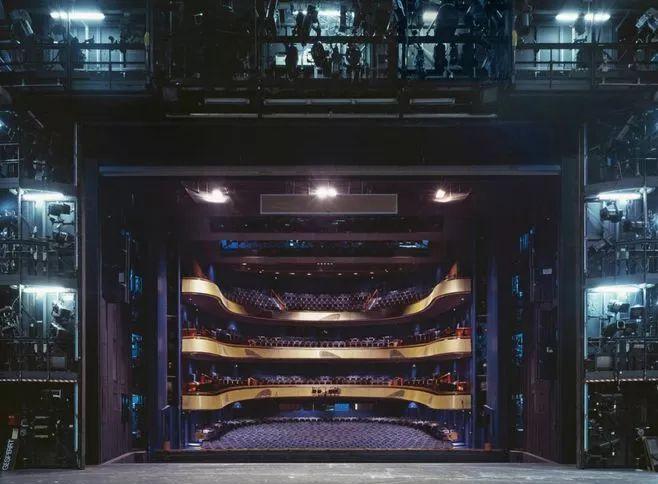

这一术语最初出现在“镜框式舞台”流行的 19 世纪,那时的舞台由三面“墙 ”构成,而第四面墙就是一道“想象出来的墙”横在话剧观众和演员之间,所以每当舞台角色意识观众的存在,第四面墙就打破了。

“镜框式舞台”平面图

“打破第四面墙”在默片时代就已经被用到了,查理·卓别林尤其出色地在他的电影里运用到了打破第四面墙。

在有声电影的出现到后来音乐类型片的流行,打破第四面墙应用得越来越普遍,增强了电影可看性,在接下来 70 年里,第四面墙的打破被其他更多的电影类型片采用,产生了各式有意义的效果。

体现内心变化的“打破第四面墙”(布拉德·皮特)

“打破第四面墙”最常见应用于喜剧片中,喜剧电影通常通过制造令人印象深刻的笑点而影史留名。该手法制造出一种令人惊奇又好笑的喜剧效果,它不断提醒观众们:你们正在看电影!

不管多少次看到电影里多少次这样打破第四面墙,我依然会忍俊不禁。这种笑点需要站在电影之外,才得以呈现其笑点,所以它完全不同于其他类型的笑料。

其他类型的笑料都紧密联系着艺术作品所虚构的世界,如何高明的走出电影,正是将“打破第四面墙”这种笑点处理得令人满意和极具创造力的关键。

“妈的,神经病”

必须要提醒的是,应用打破第四面墙这一技巧,并不立马意味着你就是喜剧天才。

“第四面墙打破”的设置和呈现,至少必须得处理得令人诧异,否则这样的“抖包袱”会显得懒散无力。

上图是个令人尴尬的“打破第四面墙”案例

提及打破第四面墙,必须提到梅尔·布鲁克斯,他打破第四面墙的方式总是那么的出其不意。他的电影甚至出现了,主角自己在电影里看自己表演的场景。

而正因为这些滑稽的元素让布鲁克斯的电影非常好笑,达到他电影的那种疯狂一定自有他独到的方法。

梅尔·布鲁克斯在好莱坞大道留名时恶搞戴假指

我很喜欢《灼热的马鞍》(1974)打破第四面墙的桥段,将整个西部类型片当作戏谑对象,它一针见血的指出好莱坞影片对西部世界的描绘是多么不真实:事实上,好莱坞西部片乏善可陈到除了演员在摄影棚中假的小镇里表演,最后进到车里驶离场景道具外,什么都没有。

《灼热的马鞍》尖锐的指出,电影作为一种艺术形式在对现实的呈现上很有局限性,梅尔·布鲁克斯通过指出西部片缺乏的现实性,表达了他的观点,40、50以及 60 年代的西部片几乎完全回避了西部世界里种族主义、排外主义以及其他丑陋面。

《灼热的马鞍》

而《灼热的马鞍》打破了第四面墙,确是以一种不合常理的方式,提醒我们这只是一部戏剧化的电影,这不是现实。

也许打破第四面墙,最有趣的地方在于高明的结合文本,意识到观众存在的这一举动,事实上将我们带入了电影里,而不是将观众抽离出去,这种角色与观众之间的亲密感,通过角色跟观众对话被构建起来。

在《摩洛哥之路》中平·克劳斯贝和鲍勃·霍普直视镜头对观众开着轻松的玩笑,似乎是暗示观众他们将在这场冒险中相安无事。

《摩洛哥之路》中平·克劳斯贝和鲍勃·霍普

我们会觉得运用到打破第四面墙这一技巧的电影一般不是那么严肃,而且电影塑造的氛围也相对轻松和稳定。

第四面墙的打破可以是一种邀请观众进入故事的方式,运用这种叙事变化的技巧,基本可以暗示该电影是一部相对轻松的影片。

第四面墙的打破可以让观众更接近角色以及故事本身,没有比第四面墙更有力的表现方式能如此深刻展现角色的别有用心,它让角色直视镜头然后直接跟观众对话,这是展示角色真实想法的绝妙方式。

《纸牌屋》

让角色直视镜头区别于角色侧脸看向影院一边,下木总统直接向我们表达政见,是《纸牌屋》这部剧极具活力的重要原因。类似的场景让我乐此不彼,当他表面上对剧中人说一件事情,然后他面对我们强调出他的真实目的。

打破第四面墙最后一个重要作用,是震慑观众的内心,没有什么比这个更令人惊悚:你正安然端坐着看着大屏幕,却忽然发现电影里的恶人正直勾勾的盯着你。

笑点、反讽、亲密性以及惊悚效果均可以仅仅通过直视镜头便得以呈现,所以大家别忘了打破第四面墙的巨大潜力。