前天刚从新疆旅游归来,在领略和饱餐了西北大自然的美景,和亲密接触到维吾尔族、哈萨克族、的风俗人情。以及证实了,不走新疆,不知天下之大之后。忽然记起,今天又是农历的“六月六”了。

因近年客住武陵源,离家相隔千里,家乡只可遥望。往年的节日情怀,只能是昨日烟云,在脑海里成为历史。而今日的节日场景,也只能是驰骋在思维中的天马行空,独来独往了。

“六月六”不只在我地区是一个较大的民俗节日,就是全国很多少数民族地区,也有热热闹闹过此节的习惯。如是,自古以来,中华民族关于“六月六”节日的传说由来,说纷纭,而又无一定律。

古时候,“六月六,请姑姑”。每到“六月六”这一天,各家各户,都要请回已经出嫁的老少姑娘,大鱼大肉,好好款待一番。

据有关资料记载, 传说“六月六”过节此风俗,是由春秋战国时期,“狐偃改过”的故事而来。晋国宰相狐偃,因功高而骄横,不休恤百姓疾苦,任意妄为。其儿女亲家,晋国功臣赵衰。直言数落他的骄横妄为,不查民情,使人民生活在水深火热之中后,而被他活活气死。狐偃女婿赵衰子,为父报仇心切,欲于六月六日在狐偃生日这天,暗除之,并与其妻狐偃之女商议。狐偃女不忍,终返娘家密告于母,暗杀终未得成。后经狐偃在民间放粮之时,亲见百姓疾苦,顿悟己错,更闻女婿此谋,愈加悔痛。

然而,番然悔悟,方知亲家良苦用心,于六月六日登门向女婿认错,翁婿和好如初,倍加亲善。为了记住这个教训,狐偃每年六月六日都要请女儿、女婿回来,征求意见,了解民情。这一做法后来传到民间,百姓个个模仿,也都在六月六请回闺女,应个消仇解怨,免灾去难的风俗。

在众多传说中, 还有一种广为流传的说法是,在远古的洪荒年代,汉族的先人“盘古”,在劳动中集累了载培水稻的经验,年年丰收,后来他与龙王的女儿结婚,生了一个儿子,取名新横。一次儿子冒犯母亲,龙女一气之下,返回龙宫,再不回来。

“盘古”没有办法,只好再娶,一年的六月六日盘古死去,新横从此遭到继母虐待,几乎被害。他忍无可忍,便上天告继母,并发誓要毁掉她栽培的水稻秧苗,继母知道后,万分后悔,终于与新横和好,并于每年六月六日,盘古逝世这天,杀猪宰鹅,做粑粑,供祭盘古。以示子孙延续,五谷丰收,年复一年,就形成了这个民族节日。

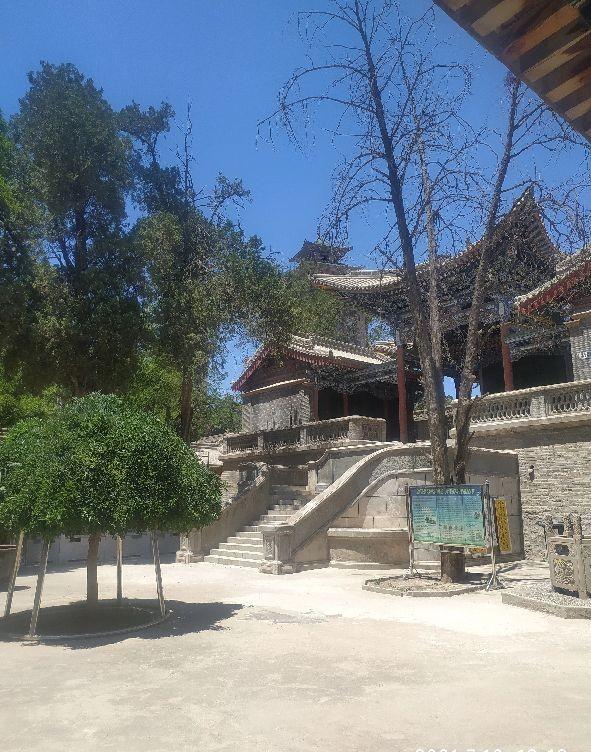

我地也轰轰烈烈地过“六月六”这个节日,因为是纪念渠渡庙的老嗲生日。老人们说:“六月六”是个大节,黄土矿的刘、陈、彭、黄姓,也就是上排院和下排院好多院子都过。

据老辈子人讲:“解放前,每到六月初一或初二,从祁阳请来的祁剧班子,就已经到位了,专门在渠渡庙开始为庆贺渠渡老嗲的生日唱戏,一天唱二本戏[1]。上午唱《空城计》等坐戏,下午唱《定军山》等武打戏。上午看戏的都是大人居多,下午武打戏就是放学后的小孩居多了。”

虽然唱戏的价钱早巳讲定,但戏班主也会见缝插针地聚财。他们在看戏的人群中有本地坐探,看到那位绅士好佬,或者有头有脸的人物进来看戏了。就有线人通知戏班主,也就有人带着一小条幅上写“欢迎XXX光临”!然后,把你引到某处最佳,特设的坐位上就坐看戏。而当你受到这番在众目暌暌之下的尊重和优待时,每个人都会变得非常豪爽,拿出银元往戏台上甩,多的一、二块银元,少的随你,只要你丢得下面子。这在当时,就叫作“打家官”。

戏最迟要唱半个月,如那些有钱人家来了兴趣,或生日,或做寿,也会点两本戏唱一天。这样相互攀比,往往要唱到六月底才能结束,那时看戏的人就不仅仅局限于黄土坑凼凼里和桃坪了,周围邻近的都会来看,所以,渠渡庙周围的树林子里,打牌的,堆三麻子的,打扑克的和卖各种各样小吃的,人山人海,就非常热闹了。

然而,在我们对“六月六”的记忆里,虽然是解放了,不管是读小学还是高小,都觉得过六月六都非常热闹。因为从上午九、十时起,到下午三、四时止,家门前的小道上,都会行走着来过节或回去的无数客人。

我们每到要过“六月六”的节前,一定要去摘好桐籽叶,用来包桐籽叶糍粑。桐籽叶糍粑在制作时,先把桐籽叶洗净掠干,在制作的过程中,把糍粑握在手掌中,捏成圆圆的。为了使糍粑不粘叶子,还需要在手掌心里抹点香油,然后才用叶子包裹起来,放入蒸制的灶锅或蒸笼里。桐子叶的清香味,经过蒸煮,渗透到糯米粉里面去了,等吃起来时,糍粑的桐籽叶子清香味特别重,闻起来,吃起来都特别舒服。再加上糍粑表面被桐籽叶包裹后,留下那表面细腻,树叶纹理清晰的美感,更使你不忍下口咬下去,去破坏那种天然的美感。如果多下点功夫,在糍粑里面包点豆包心[2],那就更好了。 “六月六”这一天,大多数家庭都喜欢制作两种糍粑,除了桐籽叶糍粑外,还有一种豆粉[3]糍粑,它又叫马打滚。那时候的经济和物资条件都有限,有条件的就在豆粉里放点红沙糖,没条件的就干脆在豆粉里放点盐。不管怎样,在逝去的味蕾里,对各种味道的豆粉糍粑,都有不错的印象。豆粉糍粑是客人来时,用碗夹几个出来,给客人当时吃的,桐籽叶糍粑是给客人回家时拿的。以免在路上,碰到没地方过节的熟人,或者是左邻右舍,撒上一、二个糍粑,给别人送点欢喜,无形中也在炫耀自己到过节。

在过节时,更有那三姑四乸(na),表姐表弟齐聚家中,热闹非凡。虽然喝的是牛尾巴酒,桌上摆的也一荤二素,更谈不有多少美酒佳肴,可童谣里那“行一拉,坐一凳,舅母炒菜要一锅,外婆煮饭要一甑”的欢快场景,甚是留恋。那时生活虽然清淡,甚至可以说是简单,但亲戚之间很少有心计,一切都表现在纯朴,开心与愉悦之间,更使人难以忘怀的是。每到饭后,门前路上人来人往,送离别过,互道珍重,毫无掩饰、尽情地渲染亲情的快乐。

时过境迁,通过改革开放,物资日益丰富,餐桌上天天如过节过年,平常几菜几汤早已习以为常,司空见惯。过去化过几角钱就能拿得出手的过节礼物,现在要几十甚至上百才能解决问题了。可惜,过去是礼轻情谊重,现在却是礼重情谊轻了。大家怕走动,也不想走动,不到万不得已就不走动。如此一往,中华民族亲情的关系的失落,就会波及到民族凝聚力之间的失落,凝聚力渐离渐远,也就指日可待了。然而,这种民族凝聚力如若真的消失,也定会是民族的悲哀了。望民众从小习俗做起,重聚民族凝聚力,再迎接中华盛世的到来。

2021.古.6.6.写于武陵源

注释

[1]二本戏:旧时指一个故事为一本戏,二本戏指二个故事的戏。[2]豆包心:方言。就是指在糍粑里面包点煮熟捣烂的红豆子作馅。[3]豆粉:方言,用黄豆炒熟磨成的粉)。