临摹是学习传统篆刻艺术的主要途径。对秦汉优秀古印汇集成谱,始于北宋杨克一的《集古印格》,但此谱早佚。有人统计从此至元末明初的250年间,只有十六家汇集印谱,而且存印不多,又系翻摹,不免形神隔膜,难以真实地反映出古印的风貌。

请点击输入图片描述

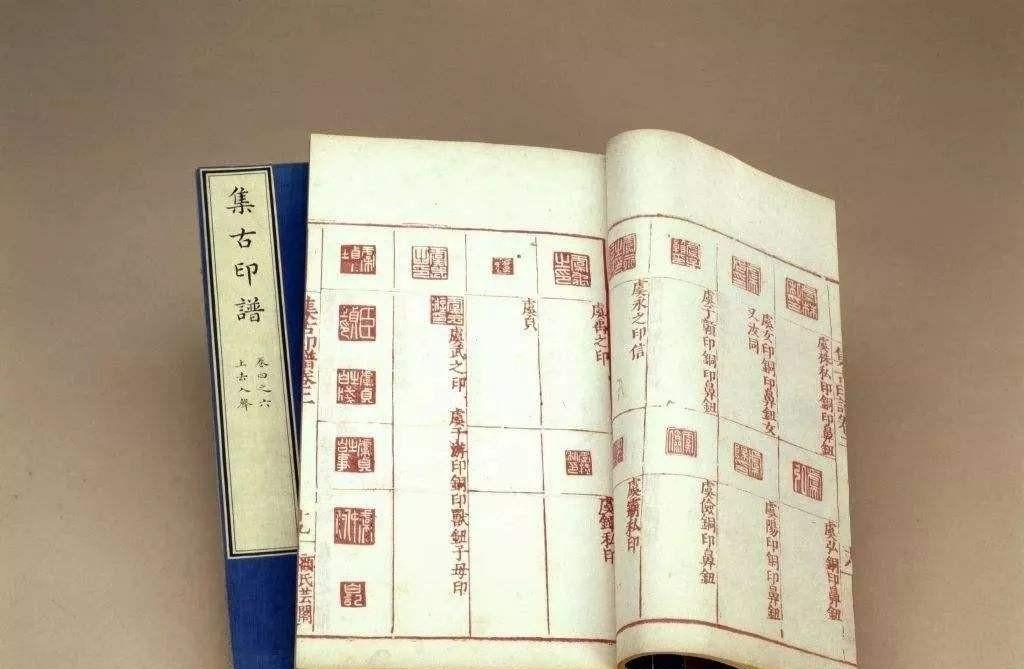

明清以来汇辑印谱,雨后春笋般地发展起来。从隆庆辛未(1571)年至明末60年间,以秦汉原印铃拓的大型印谱,影响较大的,如:顾汝修以家中三世所蓄古铜印、玉印,近一千八百多方辑成《集古印谱》。首开以秦汉古印钤拓成谱之风,“印学之荒,自此破矣"(明甘暘语)。明万历二十五年(1597年)范汝桐将其父范大澈所藏古印三千六百余方,亦编成《集古印谱》。万历四十三年(1615年)郭宗昌也用古印九百三十余方,钤拓成《松谈阁印史》。

当时这类印谱钤拓的份数虽不多(如顾氏《集古印谱》仅铃制了二十余部),却使印人大开眼界,尤其是当时能见到原印的人数不多,它们对提高人们欣赏秦汉篆刻艺术的水平大有裨益,启发印人更加自觉地继承优良传统,以至“家摹人范,以汉为师"(祝禄《梁千秋印集.序》),“一时翕然向风,名流辈出”(朱简《印品》自序)。对印坛和社会产生了深远的影响。

至清代汇集古印谱者就更多了。有的版本之巨,集印之多,简直惊人。陈介祺所编《十钟山房印举》,1852年着手编订,1872 年辑成五册本:后又不断增补重订,于1883年辑191册本、194册本。集古印一万零二百八十四方, 这不仅在当时是空前的,即使现在也很罕见。

这些以古印直接钤拓的印谱,准确、美 观地再现了秦汉古印的原貌。对后学者继承篆刻艺术的优良传统,纠正流传中的陋习,推动篆刻艺术的发展,提供了可靠的资料。

明清以来用木板翻刻的古印谱就更多了,这类印谱虽难以传真,有失古印之真髓,但它生产快,流传广,有利于普及。同时,翻刻本身也是临摹古印的一种方式,故而亦有助于学习篆刻优良传统

古鉨、汉印的艺术性虽然较高,但在当时被视为是持信的工具,并不把它当作艺术品,故不会有印学产生并流传下来。石材的广泛应用,使一些有艺术修养的文人参加了篆刻的全过程。实践使他们认识到如不开展对印学的研究,篆刻就有重新回到纯制作的老路上去的危险。自第一部印学论著《学古篇》在元代产生以后,明清的印学得到了长足发展。如从1569年徐官的《古今印史》算 起,至明末这70年间,就有20多部有分量的印学论著问世。对篆法、章法、刀法、情趣、意境,及对古印 的临摹、继承与创新,乃至 艺术批评等方面,都有较深刻的论述。印学论著的发展,对明、清流派篆刻艺术的崛起,有一定的推动和指导作用。