孤独是一种自我的贫乏,但是好的独处是自我的丰富。

在城市之中,我们为了生计奔波,却也向往乡村山野的宁静悠然。独居冥想,隐居于山野之中,寻找最诚挚的内心,也是一种不错的选择。

七本关于隐居、独居和山水的书籍,在书中遨游也是一种别样的隐居。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="5">1、空谷幽兰</h1>

第一次知道这本书其实是在《欢乐颂》里赵医生手中看到的,是美国汉学家比尔·波特写的一部关于中国的“寻隐之旅”。

“我能够理解为什么有的人什么都不想要,而只想过一种简单的生活:在云中,在松下,在尘埃外,靠着月光、芋头和大麻过活。除了山之外,他们所需不多:一些泥土,几把茅草,一块瓜田,数株茶树,一篱菊花,风雨晦暝之时的片刻小憩。”

这本书隐去所有的沉重,伤感和苦难,看到的只有隐士的飘逸和幽雅。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="11">2、山居七年</h1>

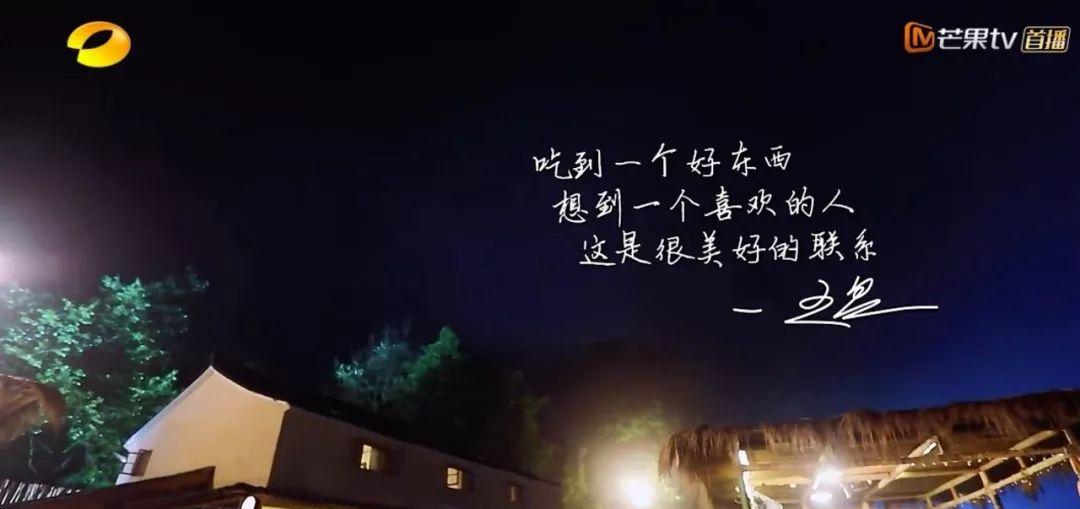

这本书的作者二冬是一个诗人也是画家。居住在西安终南山,一个有着理想情结的悲观主义者。

真正的隐士应该不是与世隔绝,而是要回归内心把自己放进有质感的生活里。

一日三餐,四季轮回;有柴米油盐酱醋茶,也有诗书酒茶云雨雪。

时间从我的身体里流走,就像忘了关的自来水,太具体了,以至于我常常能够站在未来回望现在,这应该是我做很多选择时一个特别有效的习惯:在时间面前,什么都不绝对,唯有现在。所以这个三月,花开七天,我每天醒来都会闻一下,我想记住它。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="20">3、借山而居(珍藏版)</h1>

作者二冬的另一本隐居书,讲述的是他在终南山8年的山居生活。看这样的生活很羡慕,但是关上书去思考我应该做不到,哪怕有这样的条件。

我期望逃离都市生活,达到一种全身心的放松,但这只限于周末偶尔。城市的繁华依旧眷念,甚至连居住都希望在热闹的地方。

我没有天生的慈悲心,只是后来在山上的日子久了,巨大的的闲适与安静,让我把更多的注意力给了那些细微的生命,开始去感受它们的存在。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="30">4、独居日记</h1>

《独居日记》是美国作家梅·萨藤的经典之作。梅·萨藤于写作半生,在哈佛等高校任教。但是在她最红的时候隐居避世,日常思考以独居疗愈。

在隐居的时光里她她每日侍弄花草、写诗、阅读、思考,透过日常去思考感悟。

“去学会很好地爱一个人需要经过漫长的时间,甚至要用一生的时间才能办到一一保持足够的距离,拥有适宜的谦卑。”

独居并非孤独的代名词,而在于你在独居的时间里具体干什么。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="36">5、夏日走过山间</h1>

这本书与其说是独居,不如说是自然的一种观察考察。作者缪尔在1869年的夏天,在内华达山间进行了为期四个月的考察。

他考察的对象有山脉、矿石、冰川痕迹、气候、植物、动物……最重要的是他的文字很传神,字里行间有丰富的想象力和观察的能力。

你要让阳光洒在心上而非身上,溪流穿躯而过,而非从旁流过。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="45">6、没有神也没有佛</h1>

日本著名绘本作家佐野洋子的散文随笔集,很短小的一本书。

“一边想着活着真是残酷的事,一边继续大笑。”

作者在古稀之年,面对着亲朋好友的离别,对活着产生了质疑。佐野以轻快、自嘲的笔调记录下生离死别之后的种种感受。但最终,她坚持发现生活中的点滴美好。虽苍老,但时常深深感到幸福。

即使老了,当下也是最幸福的!

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="52">7、瓦尔登湖</h1>

这应该是真正的隐居独处的鼻祖书籍。物质极简、灵魂丰盈。

说实话这本书我看了很多次,直到今年倡导就地过年一个人在上海的时候才看完了。我想也许是我始终没有那么恬淡的心态和对自然的联想,才会导致一直无法读完这本书。

无论你的生活有多么低劣平庸,都要面对它好好地过;不要躲避它咒骂它。它不像你那么糟。

一个人能够放下的东西越多,他就越是富有。