一

全形拓以及全形拓入画,是清代著名金石僧六舟的两项值得骄傲的艺术成就。

清道光十六年(1836 年),当程木庵看到六舟所制的全形拓时,简直佩服得五体投地,他居然用“饥渴”一词来形容急切想结识六舟的心情。从程木庵的溢美之辞看,在此前他应是未曾见到过全形拓这种墨拓形式的。与此同时,程木庵立刻作出了一个决定,即聘请六舟前往家乡新安椎拓家藏的金石彝器。至此,仰慕之情确实不只是套语而已了。六舟是如此记载此事的:

吴康甫二尹过访,谓余曰:“有新安程木庵孔目(洪溥),见师手拓鼎彝全图,谓创从来未有之事,开金石家一奇格。仰望慈云,莫慰饥渴。因木庵家收藏三代彝器不下千种,欲延师至彼,亲承品鉴。”云云。[1]

尽管程木庵在新安的“铜鼓斋”收藏了至少上千种金石文物,但他也没有见到过全形拓。这说明,到18世纪30年代,全形拓在金石学参与者中仍然是一种十分罕见和神秘的技艺。

即使到了程木庵初识六舟全形拓的十年以后,金石学家许瀚说:

陆友仁《研北杂志》云:“京师人家有《绍兴稽古录》二十册,盖当时所藏三代古器,各图其物,以五采饰之。又摸(摹)其款识而考订之,如《博古图》而加详。”余每□其文辄神往,恨不与同时手披而目览之也。丙午之夏,六舟上人过浦,示余手拓彝器全形、款识种种,精巧出人意表,如人意中,皆就原器拓出,不爽豪(毫)发,觉采(彩)色摸(摹)饰之图,又不足系余怀矣。[2]

许瀚的意思是说,他原本向往能见到《绍兴稽古录》中色摹绘的器物形象和所附的铭文拓片,但看到六舟的全形拓后就释怀了。宋代的许多金石学著作,都是以摹绘的方式描画青铜器,有的甚至还上色,如宋徽宗朝的《宣和博古图》最初的形式应该是彩色摹绘而成[3]。

马子云认为,自秦汉以来虽然对青铜器铭文、纹饰早已关注和传拓,但直到宋代还没有人去传拓器形,至明代也未见传拓铜器之记载[4]。不过,许雅惠认为全形拓可上溯到南宋,其时已开始“将拓片技术的使用从记录文字,扩大到器物的整体影像,包括器形与花纹”,不但应用于青铜器上,而且“以拓片来存物之形的概念也被应用在石碑的著录与研究之上”,如《钟鼎款识》、《隶续》[5]。其论相当精彩。

然而,宋代的这种全形拓概念毕竟与全形拓的真正出现相距太远。一种技法的流行必有其观念成熟的土壤,在经历了元、明两代漫长的沉寂,再经过从清乾嘉到道咸的长时间酝酿之后,金石学以及与之相关的艺术形式才发展到顶峰,并为全社会所接受。因此,宋代全形拓的观念与实践雏形,同清代全形拓之间或许并不存在逻辑上的必然联系。

图一 《金石经眼录》中的焦山鼎(民国苏广明抄本),哈佛燕京图书馆藏

乾隆初年刊行的《金石经眼录》中收录了褚峻所摹的焦山鼎[6],已试图追求立体的效果,以求反映金石的全貌。这个图像虽然呈三维透视状态,但它仅仅是勾勒摹绘的反相而已,原本应该黑色的轮廓线条在此处理为白色,原本应该白色的部分在此呈黑色(图一)。虽貌似全形拓,却与真正的全形拓尚有一定距离。而且,此案例毕竟属于摹绘刊刻之像,又仅为个案,不足以作为讨论全形拓的证据。

《金石经眼录》随后增补为《金石图》,两种书都试图用图像全面记录与反映金石的全貌,石阙之各部构件、石碑之额与座、梵钟之蒲牢,甚至残损情况均予以表现,然皆属摹绘。《金石图》乾隆十年(1745 年)刊本,碑版图像更是采用了摹绘、翻刻制成拓片再粘贴于书的方法[7]。

晚清以来的观点,都将全形拓的创始归功于马起凤(傅岩),而且一致认为六舟是马起凤的学生。徐康记载:

吴门椎拓金石,向不解作全形,迨道光初年浙禾马傅岩能之,六舟得其传授……阳湖李锦鸿亦善是技,乃得之六舟者,曾为吴子苾、刘燕庭、吴荷屋、吴平斋诸老辈所赏识。[8]

容庚则说:

彝器全角拓始于嘉庆年间马起凤所拓得汉洗……今马氏拓本,除《金石屑》所载外未见他器。[9]

马子云也根据《金石屑》的记载,暗示“清道光年间的嘉兴马起凤”是文献记载中最早传拓铜器器形的人,还根据《前尘梦影录》的内容说,“继其后,僧六舟(名达受)学马起凤技法”,“曾为阮元等人传拓铜器”,“后来又有李锦鸿得六舟所授,为吴式芬、刘燕庭传拓器形甚多”,并进一步认为六舟“所拓墨色多偏于淡”[10]。

图二 (清)六舟旧藏“嬲”字铭砖砚拓片,海宁图书馆藏

奇怪的是,六舟并没有提及他与马氏的关系。在海宁图书馆所藏六舟旧藏“嬲”字铭砖砚拓片上,钤印两枚,一为“原名宗默,改曰起风”,另一为“海昌释达受六舟金石文字”(图二),此为仅见两人有关联之实物证据。

马起凤的全形拓,可靠的图像仅见于《金石屑》著录的“汉洗”一例,而且还是编者鲍昌熙翻刻刊印的,根本不是马起凤的原件[11]。正如桑椹等所说的,此例还不是严格意义上的全形拓证据[12]。马起凤自题:“汉洗。旧拓本。戊午六月十八日。傅岩马起凤并记。”这说明,原件应是拓片,全形拓所要表达的概念已基本具备。戊午,当为清嘉庆三年(1798 年),那么,可以说最晚在18世纪末,全形拓已露端倪。

相对于马起凤而言,六舟留下了一定数量的全形拓原件以及关于他亲自制作全形拓的记载。在自编《年谱》中,六舟将他到各地手拓全形拓的事情,作为一项很重要的内容不断地予以记载。其例甚多,有“全形”、“全图”不同的称法。如清道光十年(1830年):

拓周无专鼎全形。[13]

又清道光十四年(1834年):

乃回焦山,重拓无专、陶陵二鼎全图,一存寺中,一携归行笈。[14]

无论是六舟本人,还是当时的金石学界,都认为六舟的全形拓技术是一种创举。桑椹认为全形拓发展可以分为三个时期,即滥觞期、发展期和鼎盛期,而马起凤、六舟则处于滥觞期,都属于全形拓开始时期的代表人物[15]。此说恰当。

图三 (清)六舟《西汉定陶鼎》全形拓,浙江省博物馆藏

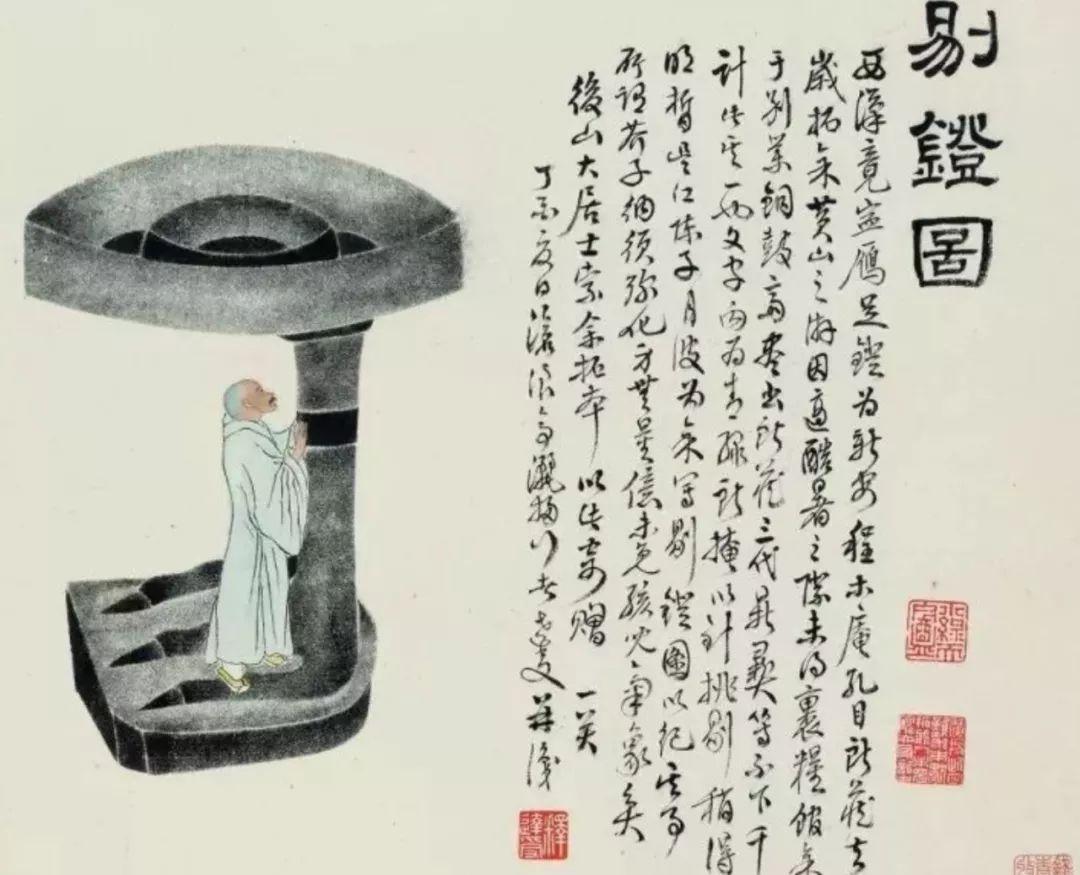

笔者所见,有确切年款的最早具有全形拓意义的六舟作品,为现藏于浙江省博物馆的萧山崇化寺后周显德间夏承厚所造的铜阿育王塔拓本,当制作于道光六年(1826 年)[16]。《古砖花供》则是所见最早的一件典型全形拓作品,现藏于浙江省博物馆,作于清道光十五年(1835 年)。三维视觉效果较为强烈的石质文物全形拓,所见最早的一件当属《六舟礼佛图》,现亦藏于浙江省博物馆,作于清道光十六年(1836年)。典型的青铜器全形拓,所见较早的几件均藏于浙江省博物馆,如作于清道光十七年(1837年)的《剔灯图》和作于清道光十九年(1839年)的《西汉定陶鼎》(图三)。

二

郭玉海对传拓(椎拓)、响拓、颖拓以及全形拓的概念及技术,有着清晰的认识,总结如下[17]:金石传拓,也称“ 椎拓”。又有响拓,实为“向搨”,与摹搨意思相近,即向光用笔勾摹墨迹,并非真正“椎拓”之“拓”,唐代以前已出现。晚清、民国以前,金石学家常常将“拓”与“搨”二字相杂并用,未作严格区别。另有颖拓,又称“影拓”,一类是以毛笔“白描双钩,填墨廓外”而画出“拓片”的“画拓”;一类是用墨扑取代毛笔而绘画成形的“拓画”,也非真正之“拓”,实为“画”。均始自清末、民国之初,分别以姚华(1876年生)和李月溪(1881 年生)为代表。

关于全形拓,有“绘图刻版,器外施拓”、“绘图分拓,剪纸装裱”和“取法素描,整纸移拓”三类制作方法,是一种介乎摹画与椎拓之间的艺术形式,常常会使用到“画拓”、“拓画”和椎拓等基本技术,而“绘图刻版,器外施拓”则更接近于雕版印刷。

图四 (清)六舟《芸窗清供》,浙江省博物馆藏

那么,六舟是如何制作全形拓的呢?

浙江省博物馆藏六舟《芸窗清供》(图四)所拓之凤鸟纹青铜簋,形制上,上下两部分兼有西周早、中期器的特点。纹饰上,分别有西周中期器、西周晚期至春秋早期器的风格。铭文也不规范,“中侯乍尊宝簋”(图五)短短六字中,错字、别字占了一半,如“中”、“尊”、“宝”[18]。

图五 《芸窗清供》局部(器盖铭文)

《芸窗清供》款署:

芸窗清供。道光丁未孟夏即奉庐仙先生正赏,六舟达受并画。

说明此图作于道光丁未,即清道光二十七年(1847 年)孟夏四月。据《年谱》记载[19] :此年六舟自北京回浙江,三月十八日“抵袁江,车尘马迹,劳顿不可言状,憩谭桐舫寓中⋯⋯凡旬日乃行,抵海昌已四月杪矣”;三月十八日抵达袁江,住了十日才重新出发,说明从袁江出发,时在三月底;到达海昌已“四月杪”,即农历四月底,则此图应作于袁江至海昌途中这一个月的时间里。又据“六舟达受并画”款和钤印的“六舟手拓彝器”,可知“画”与“拓”是分明的,即画花卉而拓彝器。关键在于“拓”究竟指什么技法?

图六 《芸窗清供》局部(器身)

仔细观察《芸窗清供》的原件画面,可以发现,簋的器形应是使用朴子颖拓而成,尚有椎拓的肌理与质感。上下两条纹饰带乃用毛笔绘制,略带晕染的特征,了无椎拓的感觉。口沿与颈部交界之处,可以很轻易地分辨出用毛笔将口部下沿勾勒而弥补整齐的痕迹(图六)。铭文所处的圆形平面,它所呈现的直径、尺寸都与上面器物的口径和底径不符,也当用朴子颖拓而成。由此,也可知用朴子颖拓的技法应该并非始于清末、民国初,六舟至少在19世纪中期已开始应用于全形拓的制作上。

在这样的旅途中,对青铜器形制、纹饰的把握,需要为六舟做一点开脱,这便涉及《芸窗清供》的制作动机。簋的全形拓在此仅仅是作为社交应酬清供图的一部分意象,并未存在金石学的学术目的,故无需深究制作者的学术水平。关于这种全形拓补绘花卉的作品,将在稍后作更为详细的讨论。

1998 年朵云轩秋季拍卖了一件《焦山周鼎款识》[20]。右上六舟自题:

焦山周鼎款识。道光甲午小春行归南屏,重至海西庵拓片。六舟并题。

甲午,即清道光十四年(1834 年)。如“小春”不指八月或十月,而是指小春作物播种季节,那么,这与《年谱》记载相符:“六舟二月在杭州南屏净慈寺为其师松光上人祝寿,即返海昌,又至杭州,到五月至吴门,再至润州,访借庵老人,寓焦山海西庵⋯⋯仍回焦山,重拓无专、陶陵二鼎全图,一存寺中,一携归行笈”[21]。焦山周鼎即无专鼎。右下阮元跋:

焦山周鼎,余三见之矣。此图所摩(摹)丝毫不差,细审之,盖六舟僧画图木而印成鼎形,又以此纸折小之,以拓其有铭处乎,再细审之,并铭亦是木刻。所拓篆迹浑成,几于无别,真佳刻也。阮元识。此鼎图大小不爽,余曾手掇之,力不能胜也。[22]

可见,此图为木版翻刻本,而六舟在款识中明确为“拓片”而成。

图七 (清)六舟《焦山周鼎款识》木刻翻拓,朵云轩1998年秋季拍卖

《焦山周鼎款识》,六舟使用了“绘图刻版,器外施拓”的方法制作全形拓。从画面看,焦山鼎墨色肌理几乎没有浓淡变化而略显呆板,纹饰边缘过于整齐,全然没有了那种在青铜器实物上椎拓的平面质感以及线条因浓淡、断续而产生变化的美感(图七)。

前引许瀚所说:

丙午之夏,六舟上人过浦,示余手拓彝器全形、款识种种,精巧出人意表,如人意中,皆就原器拓出,不爽豪(毫)发,觉采(彩)色模(摹)饰之图,又不足系余怀矣。[23]

许瀚亲眼所见六舟演示全形拓是“皆就原器拓出”的。丙午,道光二十六年(1846年),当是六舟与素月等人一起去北京的途中,五月二日至三十日在袁浦(今属淮安)停留期间的事情,《年谱》中曾记“谭桐舫太守邀往厅廨”[24]。值得注意的是,紧贴“原器”的制作,这里使用的仍是“拓”字,从中可以了解到,六舟的全形拓制作技法里,一定包含了直接椎拓的手段。

郭玉海最先注意奕的一段涉及全形拓的题跋,在制作技法上有“摹全形”与“拓款识”的区别,并认为“‘摹’是摹画,是对器物临摹其形”[25]。奕在《汉建昭雁足镫全形拓本》上题曰:

是器向藏王兰泉司寇,嗣归孙渊如观察,今在徐素珊茂才处,详载阮氏《积古斋钟鼎彝器款识》。丁未春日,浙僧六舟携以过余,因借摹全形并拓款识数十张。今奉是本以为定邸贤王金石眉寿。奕并书。[26]

以灯取形是响拓步骤之一。相传六舟曾以灯取形制作全形拓[27],但似无直接的文献依据,且从现存的六舟作品中也无法求证,姑且不论。

图八 (清)六舟《秦量反面》全形拓,浙江省博物馆藏

至此,可以较为完整地理解六舟的全形拓制作技法。至少有三种方式。第一种是颖拓补绘,如《芸窗清供》。第二种是木版翻刻,再器外施拓,如《焦山周鼎款识》。第三种如许瀚所见,直接从青铜器上椎拓全形,但这无论如何也无法解决透视问题,补救的办法既可“取法素描,整纸移拓”,也可局部直接椎拓,其他需要体现透视的部分,则对照器物以摹画补全器形。如浙江省博物馆藏六舟《秦量》及《秦量反面》全形拓(图八),根据题款可知此器乃六舟友人吴式芬得于杭州,布满铭文的腹部显然为直接就青铜器椎拓而得。

从以上列举的视觉证据与文献证据来看,六舟对“拓”的概念的理解,并不仅仅局限于直接在金石上椎拓,而是将需要使用朴子的颖拓、在木刻翻版上施技—郭玉海所谓“绘图刻版,器外施拓”等技法,也都认知为“拓”。

作为金石学家, 六舟对“搨”与“拓”有着清晰的认识。六舟在亲笔手稿《小绿天庵吟草》中,有9首诗词之题涉及,惟一首用“搨”字,而其余8首皆用“拓”。这惟一的一首[28] :

余旧藏宋搨太清楼孙虔度《书谱》,元虞伯生释文,今归南徐吴氏,作长歌以纪其事。

诗中有用“搨”字之句云:

廷珪墨黑搨如漆,澄心堂纸光朦朦(闻宋搨本以澄心堂纸、李廷珪墨为之)。

诗中又有用“拓”字之句:

尗丁宝林钟有二,字同行异青绿塞(叶东翁拓赠周钟二具,文字差异而行款有上下之别,青绿掩处,吻合同此,有真伪耳)。

诗末尚用“响拓”一词。宋搨太清楼孙虔度《书谱》,为摹勒、翻刻之类,即所谓法帖,确实当用“搨”字。叶东翁则是在周钟的原器上直接椎拓,当用“拓”字。因此,拓与搨是要有意作区别的。六舟在其他8 首中使用“拓”字,也全部是为表达直接椎拓意思之需要。

不过,在1920 年的铅印本里,排版却拓、搨不分,多将“拓”改作“搨”,也有直接用“拓”者,或将“宋搨本”排成“宋拓本”,或“响拓”、“响搨”混用,混乱不堪。其时,“拓”和“搨”不分,或大量使用“搨”字来描述宋搨本和椎拓行为的情况十分普遍。与六舟有关联的,如吴式芬《攈古录》刊本,甚至连六舟自编的《年谱》刊本里都是这种情况。

图九 《彝器花供》吴廷康题跋,海盐博物馆藏

就六舟而言,出现这样的差异,恐怕是亲笔与刊印的区别。在六舟的交往圈中,对摹搨与椎拓的认识是清楚的,如海盐博物馆收藏的两幅全形拓里,六舟的好友吴廷康在题跋中说得很清楚,一幅是“摹”(图九):

彝器花供。青龙同治甲戌仲冬上浣摹《吉金图》于吴山忠清庙之放眼楼,奉砚翁尊兄大人雅玩。元生吴廷康。

图一○ 《彝器花供》上的全形拓(局部),海盐博物馆藏

此幅呆板的线条显示当为木版翻刻后施拓而成(图一〇)。另一幅是“绘”:

大富贵积福延寿百事吉祥万年如意晋爵联喜图。同治十年仲春课棣仙孙女制《吉金图》,碧芸孙女绘呈少庭司马亲台大人清鉴,敬以致颂。元生弟吴廷康。

三

马子云认为:“陈氏铜器的拓本,主要是同乡人陈佩纲拓的,而陈介祺也参与设计等事”;“他将一个器的各部分分纸拓出,再粘到一大张纸上凑成全形。拓本皆乌金拓,所拓器形结构合理,浓淡适当,在技法上有很大进步;对拓本精益求精”[29]。

按全形拓的分期,六舟属于早期代表人物,而陈介祺则属中期代表人物。马子云的观点,实际上就是暗示陈介祺、陈佩纲等人的全形拓技法要比六舟成熟。具体而言,马子云认为陈氏的技法,其进步在于分纸拓、乌金拓和器形结构更为合理。

表面上,分纸拓似乎是技术进步的结果,但实际上,如果改变比较的角度则会得出不同的意见。就技法而言,六舟以一纸拓成,确实存在需补绘局部的缺陷,否则会造成变形失真。陈佩纲、陈介祺的分纸拓也不是完美的,正如马子云所说“由于分纸所拓,容易散失”[30]。

事实上,为了达到透视效果,分纸拓也不可能完全忠实于原物,必然会牺牲一部分真实的信息。郭玉海暗示分纸拓较整纸拓更难[31],恰恰是将技法基于以透视焦点的角度进行衡量的结果。换一个角度来看,也可以说,以整纸移拓,要求制作者具有更高的总体把握能力,而分纸拓实则降低了这一难度。

制作难度和视觉效果,两者并不是一回事。鉴于全形拓的技法多种多样,在观察现象的时候不能简单取舍和混淆使用。

关于乌金拓,马子云认为六舟“所拓墨色多偏于淡”,而陈佩纲的乌金拓则“浓淡适当”,这或许只是个人之见,不同人的不同感受而已。《金石图说》刘世珩按语说:

余旧得僧六舟手拓本,钩廊亦不甚类褚图。岁癸巳(1893年)游焦严逭暑数日,纵观书藏及碑刻古器,此鼎与铜鼓并列于海云堂,挼娑赞咏,具见表里,而后信六舟摹拓之精,能肖古物之真面目。[32]

刘氏已暗示了六舟全形拓的目的与价值。

至于分纸拓的器形结构更为合理一点,也是事实,就技法而言毋庸置疑。不过,桑椹认为全形拓经过陈介祺等人的发展,到“民国以后,周希丁、马子云等人在吸纳西方绘画技法的基础上,将这门技术推至登峰造极,贡献尤大”[33],这个观点可能也更多地考虑了技术因素。就技术而言,随着时间的推移,后来加入了西方绘画因素的全形拓技法确实越来越成熟,或者说更符合“科学”,也是不争的事实,但就艺术性来说,自陈介祺以来的作品已经逐渐失去古拙韵味。

不过,全形拓首先并不是一种艺术。有证据显示,全形拓是为了忠实记录金石学的研究对象,不仅包括青铜器及其铭文,而且还开始关注起了器形与纹饰。

当有人对六舟的全形拓提出疑问,认为不过是“粉黛饰壮士,笙匏佐鼓声”之物时,许瀚很激动地反驳道:

否!否!不然是特其闲斋之供,行箧之玩耳。天下鸿宝重器必不能尽归吾有,即有之亦不能动与身俱骋我。巧思肖彼形,一室之中,千里之外,届时展对,不啻诸器物错杂罗列于前,遇二三同志,相与赏奇文,析疑义。使其著书传后,如《博古》、《考古》之所为。肃穆谨严,当更有义例在,岂六舟之好古如命而或不喻此。[34]

许瀚将六舟的全形拓与《博古图》、《考古图》相提并论,而这两书都是北宋金石学的最主要成果。同时也说得很清楚,六舟的全形拓乃为方便金石学研究而作。看来,六舟的全形拓于金石学的一部分。在六舟的时代,访碑、拓碑、记录、鉴赏、互赠、刊印等一系列的金石活动是一种意识和风尚,其例甚多,不胜枚举。在摄影术传入之前,金石参与者中许多都在尝试着忠实、精确而与众不同地记录金石,如冯云鹏的《金石索》[35]、刘喜海的《金石苑》[36]。

同样,陈介祺也是为了忠实而与众不同地记录金石,但实际结果是他仍然无法完全做到。无论技术如何进步,全形拓都无法完全忠实地“拓出”原器。

陈介祺(1813 -1884)与六舟(1791-1858)相识[37],少后者二十余岁。陈介祺聘用陈佩纲等人在六舟的基础上,对全形拓的设计与技法进行了改变。马子云所认为并强调的陈介祺全形拓“精益求精”的观点——马子云本身是全形拓拓工,会更加注重技法——实际上并无太多的学术与艺术价值。

在摄影术出现之前,六舟的全形拓技术已经达到了为金石学服务的学术目的,任何微观意义上的技法改进都已无补于大局。在摄影术传入中国并逐渐普及开来之后,类似的技法改进则显得更无实际意义,而愈发像是一场新奇视觉与艺术品味的较量。

与陈介祺不同,六舟的全形拓除了金石学的目的以外,还与绘画补景结合起来。换句话说,六舟将全形拓入画的创意,还与绘画艺术扯上了关系。

四

如果说全形拓的本意非为艺术,那么全形拓入画则无疑是一种全新的艺术形式。浙江省博物馆藏六舟《周伯山豆拓本并补花》便是典型的全形拓入画之作(图一一):

周伯山豆。是器藏新安程氏。款字倒制,其文曰“伯山父作尊豆万年宝用”十字,乃器中之仅见者。道光丁未清明节,客都门龙榭寺。海昌僧六舟达受并画。

古愚先生清赏。六舟又识于袁江山安厅廨。

图一一 (清)六舟《周伯山豆拓本并补花》,浙江省博物馆藏

画面为一青铜尊之全形拓,以彩绘插花形式补景。中国古代将描绘钟鼎等古代物件的美术作品称作“博古”或“博古画”。水墨、彩绘摹描青铜器、瓷器等,并补以花卉、杂件或书籍的博古画早已有之,但此类画面中以全形拓来呈现青铜器的,则最早见于六舟的作品中。

自宋代以来,传承下来记录青铜器图像的刊本,都呈现为白描线刻的形式。白玲安列举了一幅乾隆时期的木刻版画,画面中,描绘而成的青铜器里插有物件,右上又绘有纸张叠压的图案,所以她认为这可以作为八破画源自博古画的一个证据[38]。六舟将全形拓入画,显然改变了博古画这类绘画的固有表现形式。

除了以青铜器全形拓补景外,六舟还选择以古砖全形拓补以花卉作清供之图。

《年谱》道光十一年(1831 年)记载:

向游临安,于钱氏故宫址得一砖,文曰“宝正四年七月钱氏作”十字阴文……时斋居多暇,手制为砚。[39]

十字当为九字之误。六舟后来以全形拓的方式将其作为内容之一,制成《古砖花供》(图一二),现藏浙江省博物馆。宝正,乃五代吴越国时期年号。在六舟收藏过的《大历本怀素大字千字文》后附的跋文中,也有“元和韩崇试宝正砖砚书”一款,时在“道光戊戌腊月廿四日”,即清道光十八年(1838 年)[40]。韩崇乃吴大澂外祖父。

图一二 (清)六舟《古砖花供》,浙江省博物馆藏

由于需要刊印,所以要将拓片摹画刻版。《金石屑》的作者鲍昌熙直接署“嘉兴鲍昌熙摹”。六舟收藏的“宝正四年七月钱氏作”铭文砖,也收录其中,书中同时收录此砖菱格填万字纹砖面拓片的描摹版[41],可窥得此砖原貌。更为幸运的是,以此砖制成的砚台保存至今(图一三),现藏于天津博物馆[42]。

图一三 六舟制“宝正四年七月钱氏作”铭文砖砚,天津博物馆藏

浙江省博物馆藏六舟《古砖花供》, 整个画面,自右向左,有砖12 块, 第7 块砖处于画面的中央。有意思的是, 从欣赏者的角度看,这12 块砖的视角并不是静止的,而是有三处站位。欣赏者第一处站位, 处于第6 块、第7 块砖的正前方,所以这两块砖呈正视视角。前5块砖,所呈现的透视状态, 是在此位置上再将视线向右。第8 块砖即“宝正四年七月钱氏作”铭文砖(图一四),位于整幅画面的中央偏左,所呈现的透视角度,需欣赏者移动到第8 块与第1块砖的中间向右看,而第9 块、第10 块和第11 块砖则是呈现向左看的样子。第12块砖所呈现的视角,又需要欣赏者移动脚步,到画面的最后站定,然后向右看。

图一四 《古砖花供》局部(“宝正四年七月钱氏作”铭文砖)

这幅《古砖花供》,属于典型的全形拓。画面中12 块砖皆有铭文。除了有铭文的一侧应是椎拓而成的以外,每块砖的其他各面都是绘制而不是拓成的,而且透视的效果较为合理。最后一块砖的补景者松溪——六舟白马庙之师——落款为“道光乙未”,即此画作于清道光十五年(1835 年)。而钱氏铭文砖早在清道光十一年(1831 年)已制作成砖砚,清道光十八年(1838 年)韩崇还用此砚写过大历本怀素千字文的题跋。因此,1835 年《古砖花供》成图时,钱氏铭文砖已不可能是画面中呈现的那般花盆模样了,这也可以证明此幅全形拓是椎拓与摹画相结合而成的。

六舟不止制作过一幅《古砖花供》。《年谱》记载,道光十八年(1838 年):

是冬,余以所藏之砖头瓦角有字迹年号者,拓成瓶罍盆盎等件为长卷,凡友人中能写生者,各随意补以杂花,即名曰《古砖花供》。后汤雨生将军见之,为隶书“磨砖非作镜,着手尽成春”十字弁其端。[43]

管庭芬记载清道光二十四年(1844年)正月十六:

是日六舟见示所拓周秦彝器凡二十四种,属诸名流补画杂花于器,名曰《二十四气百花卷》,装成长卷,乞诗题后,因拈一绝曰:“吉金宝石几摩挲,千载英光总不磨。博得诸天齐一笑,散花端仗老头陀。”[44]

咸丰丁巳(1857 年),在接近生命的最后时刻,他还制作过一幅古砖全形拓补景的立轴[45]。在六舟亲笔手稿《小绿天庵吟草》中,仅诗名就有多首涉及这类作品,如《为吴康甫画砖盆供石扇》、《为木翁画砖盆供石扇即次前韵》、《为吴康甫画砖盆扇铭》、《泰和花插铭》、《为吴君康父拓古砖花供图并成长歌》[46]。

浙江省博物馆所藏《古砖花供》乃六舟赠送陈銮(芝楣)之作,陈銮“时开藩江苏”[47]:

芝楣大人命拓古砖花供图,因补秋色两种并成一绝呈政:瓬人遗制历千年,拓上溪藤待画禅,他日散花天女至,二分秋色许争先。六舟达受。

这段款识明显带有吉祥的寓意。

在古砖花供一类作品上,六舟所欲表达的意思至少有两种。

其一,感慨金石永年,如《泰和砖花插铭》:

道光之丙申,惟时值暮春。欲发黟山道,借榻西湖滨。得此一晋墼,切磋成花甄。泰和初纪元,龙集在丙寅。泰太古所通,雅矣此陶人。下有六年字,知简文即真。千六百余载,呵护有鬼神。古香伴墨香,与砚结芳邻。奇葩作清供,永为席上珍。[48]

其二,对古代铭文砖石至深的感情,使得六舟试图赋予古砖花供类作品崭新的生命,如那幅作于咸丰丁巳(1857 年)的古砖全形拓补景立轴[49],款曰:

两汉三吴与晋砖,浙中日出成经千,偶然游戏成罂盎,插供时花四季鲜。蓉圃先生政之。南屏退隐僧六舟达受并题。

在《瑞郡王命拓古彝器并补时卉》中,六舟也用到了“罂盎”一词(图一五),罂盎即盛酒器,这里则泛指以全形拓而成的花器。在这首诗中,六舟还明确表达了一个信息,即除了古砖以外,如同《周伯山豆拓本并补花》里的青铜尊一样,青铜钫也是清供图的重要题材:

为订神交金石坚(因未谋面,故云),一砖一钫六千年。偶然游戏成罂盎,梅菊同参龙幻禅(王又称龙幻再禅)。[50]

图一五 六舟亲笔手稿《小绿天庵吟草》第二册书影,浙江省博物馆藏

在六舟眼里, 不但古砖、青铜器可以传承千秋,而且,凡是有文字的古物件,如塔志、石碑、印章等也都可垂万岁,以值得不停地讴歌。《宋僧塔志歌》说:

补录金石阅久长,千秋万岁垂无疆。[51]

摹拓全形,补以花卉,游戏清供,六舟赋予了“死去”的断砖残瓦等金石以崭新的生命,并反复予以歌颂。而晚于六舟的一批又一批画家,显然也受到了这类艺术作品的感染并效仿之。现藏于天津博物馆,任颐作于1885 年的《吉金清供图》[52],画面布置鼎、壶、盘三件青铜器全形拓及铭文拓片,再以没骨法补绘花卉,属于效仿六舟全形拓入画这一类型的典型作品。

根据“摹于海上且住室之南牖”的题款,说明此幅中的全形拓乃任颐在上海的家中摹绘而成。吴昌硕也曾于1902 年作《鼎盛图》(图一六),现藏于浙江省博物馆,画面以两件青铜鼎全形拓为中心,其一便是六舟曾手拓过多次的焦山鼎,以此为“罂盎”再绘没骨花卉为插花。

图一六 吴昌硕《鼎盛图》,浙江省博物馆藏

总之,19世纪晚期至20世纪上半叶,全形拓入画已成为一种非常流行的绘画方式,文人、画师不限,其吉祥的寓意也为社会各阶层所普遍接受,而六舟对于金石书画艺术之贡献亦昭然俱在。

注释:

[1] (清)六舟:《宝素室金石书画编年录》下册,《北京图书馆珍本年谱丛刊》第144 册,北京图书馆出版社,1999 年,第411 页。下简称《年谱》。

[2][23][34]( 清)许瀚:《攀古小庐杂著》卷十二“六舟手拓彝族器全图”条,《续修四库全书》第1160 册,上海古籍出版社,1996 年,第805 页。

[3] 韩巍:《宋代仿古制作的“样本”问题》,《宋韵——四川窖藏文物辑粹》,中国社会科学出版社,2006 年。

[4][10] 马子云:《金石传拓技法》,人民美术出版社,1988 年,第3 页。

[5] 许雅惠:《南宋金石收藏与中兴情结》,《美术史研究集刊》第31辑,台湾大学艺术史研究所,2011 年,第25-28 页。

[6] (清)褚峻摹图、牛运震补说《金石经眼录》叶二十一,民国苏广明抄本,哈佛燕京图书馆藏。

[7] (清)褚峻摹、牛运震说《金石图》,乾隆十年(1745 年)刊本,哈佛大学汉和图书馆藏。

[8] (清)徐康:《前尘梦影录》卷下,《续修四库全书》第1186册,上海古籍出版社,1996年,第750 页。徐珂编撰的《清稗类钞》第九册“鉴赏类”之“谢梅石论拓碑法”(中华书局,1986 年,第4422 页)中也有相似的记载,惟文字略有差异而已。

[9] 容庚:《殷周青铜器通论》,科学出版社,1958 年,第131 页。

[11] (清)鲍昌熙:《金石屑》第一册,《石刻史料新编》第2 辑第6 册,新文丰出版公司,1979 年,第4612页。

[12][15][20][27][33]桑椹:《青铜器全形拓技术发展的分期研究》,《东方博物》第12 辑,浙江大学出版社,2004 年。

[13] 同[1],第376 页。

[14] 同[1],第400 页。

[16] 同[1],第345 页。

[17][25] 郭玉海:《响拓、颖拓、全形拓与金石传拓之异同》,《故宫博物院院刊》2014 年第1 期。

[18] 俞珊瑛:《六舟与〈芸窗清供图〉》,《典藏·古美术》总第264 期,2014 年9 月。

[19] 同[1],第486 页。

[21] 同[1],第398 - 400 页。

[22] 桑椹、郭玉海两文均非常精彩,但阮元的题跋,桑椹的释文和郭玉海的转引均有小误,在此予以更正。

[24] 同[1],第477 - 478 页。

[26] 北京图书馆:《北京图书馆藏青铜器全形拓片集》第4 册,北京图书馆出版社,1997 年,第102 页。

[28][46][50][51]六舟:《小绿天庵吟草》第二册,亲笔手稿,浙江省博物馆藏。

[29] 同[4],第3 - 4 页。

[30] 同[4],第4 页。

[31] 同[17],第151 页,注释4。

[32] (清)牛运震集说、褚峻摹图、刘世珩编补《金石图说》卷二“焦山无专鼎”条,光绪二十二年(1896 年)刊本,《石刻史料新编》第2 辑第2 册,新文丰出版公司,1979 年,第885-888页。

[35][36]《 续修四库全书》第894册,上海古籍出版社,1996 年。

[37] 同[1],第480 页。

[38] NancyBerliner 撰、王屹峰译《八破——中国的视觉错觉画》,《东方博物》第10 辑,浙江大学出版社,2003 年。彩色图像可参阅黄永川《中国插花史研究》,西泠印社出版社,2012 年,第251 页,图171。

[39] 同[1],第384 页。

[40] 《书苑》第一卷第七号,(日本)三省堂发行,

1937 年,珂罗版“怀素(三九)”。

[41] (清)鲍昌熙:《金石屑》第三册,《石刻史料新编》第2 辑第6 册,新文丰出版公司,1979 年,第4726页。

[42] 蔡鸿茹:《中国古砚100 讲》,百花文艺出版社,2007 年,第268 - 271 页。

[43] 同[1],第434 页。

[44] (清)管庭芬:《管庭芬日记》,中华书局,2013 年,第1148 页。

[45][49] 葛金根:《奇僧六舟》,《东方博物》第27辑,浙江大学出版社,2008 年。

[47] 同[1],第399 页。

[48] 六舟:《小绿天庵吟草》第三册,亲笔手稿,浙江省博物馆藏。

[52] 万青力:《并非衰落的百年》,雄狮图书股份有限公司,2005年,第224 页。

原载:《中国国家博物馆馆刊》2015年第3期