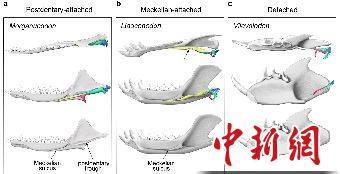

一个。中耳通过下颌后面的骨头连接到下颌;b.中耳通过乳状软骨连接到下颌;和c.中耳与下颌分离。(毕顺东为图片)为照片

北京1月28日电(记者孙子发)听证会是如何形成的?中耳进化对听觉有什么意义?对包括人类在内的哺乳动物听觉的形成和进化机制的研究一直是人们关注的焦点。

基于1.6亿年前盐辽生物群中双齿动物化石标本的进一步研究,并结合生物体发育的证据,内蒙古自然博物馆和云南大学的研究人员基于哺乳动物中耳听觉骨之间联系的新发现, 提出重叠骨锤骨关节是中耳听觉骨与下颌分离的关键步骤,解决了哺乳动物中耳和听觉进化研究中长期存在的问题。

哺乳动物骨锤关节进化图。(毕顺东为图片)为照片

这篇重要的哺乳动物进化结果论文,北京时间28日由国际知名学术期刊《自然》用"鸭嘴兽型中耳揭示哺乳动物听觉和中耳进化机制"在线发表。

哺乳动物"三骨站立"的听觉结构是如何形成的

该论文的作者,云南大学的毕顺东教授在接受互联网采访时表示,中耳包含三个小的听骨 - 胫骨,胫骨和锤骨,是包括人类在内的现存哺乳动物骨骼系统中最小的骨骼,形成一条听觉链,将声波传输并增强声波从鼓膜到内耳的频率。相比之下,爬行动物的中耳只有一个胫骨,而下颌和头骨中的尖牙形成连接下颌和头骨的下颌关节,具有咀嚼和听觉功能。随着爬行动物进化成哺乳动物,方骨和关节骨进化成胫骨和锤骨,形成了哺乳动物现在"三骨"的敏锐听觉结构。但是,爬行动物的方骨和关节骨如何从下颌分离出来,进化成精致而复杂的哺乳动物听觉骨,在过去两百年里一直被认为是生物进化研究的核心问题。

湘齿兽的头骨和中耳。(毕顺东为图片)为照片

传统的中耳进化模型表明,哺乳动物祖先的下颚通过猕猴软骨和关节骨连接到头骨,哺乳动物进化过程中大脑的扩大导致中耳位置的向后移动,最终脱离下颌。最近的研究提出了"运动功能驱动理论",认为咀嚼时下颌向后移动的行为是导致中耳逐渐脱离下颌并最终进入颅骨的主要原因。然而,通过猕猴和关节骨连接到头骨的下颚不会向后移动,而鸭嘴兽等基础哺乳动物在咀嚼时不会向后移动,这与理论相矛盾是由运动功能驱动的。

骨锤骨叠加关系解决了颌骨运动机制问题

毕顺东指出,该团队的最新研究发现了骨锤骨堆叠关系的理论,从而解决了下颌运动机制的问题。标本来自河北省青龙县,大约1.6亿年前,侏罗纪中后期的燕寮生物群,属于双象齿兽,具有滑翔的翅膜,是一种盗贼兽。标本的两侧在原位非常罕见,以保持完整的听骨和关节结构,其中龙骨只有约1毫米长。通过对听觉骨的精细形态和关节结构的研究,发现兽的听骨明显与下颌分离,没有连接猕猴软骨,属于典型哺乳动物的中耳。两个听骨,颧骨,锤骨和活的鸭嘴兽,相同,为上下重叠关系。正是这种重叠的连接允许颧骨和锤骨之间的小运动,从而为下颌相对于颅骨的运动提供空间,最终导致听觉骨与下颌完全分离。

湘齿兽复骅的地图。(毕顺东为图片)为照片

研究小组认为,这种连接听觉的方式小骨上上下,最早出现在早期成员的中观世代哺乳动物的各个分支中,在新兴的鸭嘴兽(单孔)、胎盘和袋状个体发育的早期阶段,是中耳听觉小骨骼从咀嚼和听觉的双重功能到单一听觉功能的关键环节。这种重叠类型的连接,在白垩纪真正的三尖齿兽中,多牙兽和齿兽在一组内进一步,骨骼相对于锤骨的位置形成部分重叠。在随后的漫长岁月里,两块小骨头与下颚完全分离,它们继续缩进中耳和全日制听觉,成为真正的哺乳动物,听着小骨头听。因此,决定中耳进化的是自然选择,而不是咀嚼下颌。

Bi Said最新的研究结合了个体发育的化石和活体证据,使学术界对哺乳动物独特听觉器官的进化有了更清晰的认识。"哺乳动物中耳的进化包含复杂的详细过程,是现有结构(骨骼,锤骨)膨胀适应和再作用的最佳例子。(完整)

来源:中国新闻网