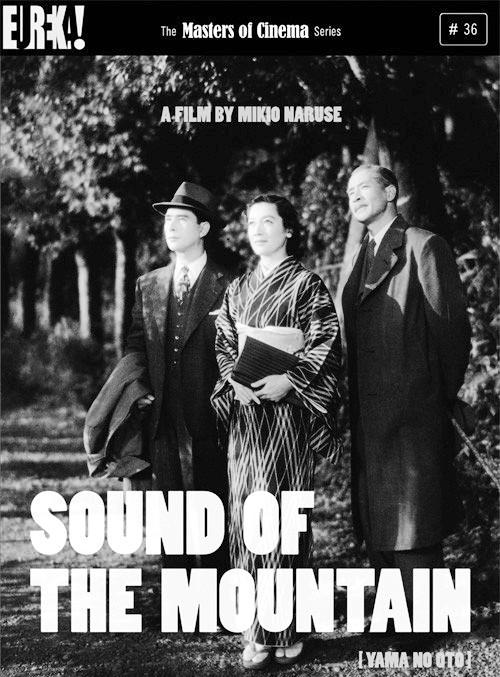

電影《山之聲/山之聲》(1954)尤里卡·歐尤雷卡DVD封面

改编自郑先生(1905-1969)的小说的第三部电影,来自川瑞康成先生(1899-1972)的小说,是他个人的最爱之一。《山之声/山之声》(Voice of the Mountain,1954)是导演自己向东宝推荐的电影,它代表了他最震撼人心的电影之一。他不仅重复了婚姻电影的微妙之处,在电影中,他扮演了一对无子女的夫妇,由原作(1920-2015)和乌哈拉钱(1909-1991)扮演,而且婚姻的故事也采用了存在主义的维度来处理川瑞康成的叙事。

失败的婚姻的戏剧性强度交织在电影主角山村信吾(1910-2000)的欲望和焦虑之间,他也是Theohara的父亲。新武和他的儿媳朱子(原节)的关系,是一种深厚的爱与慈悲的关系,我越接近我的婚姻,我就越接近菊花。

电影《山之声/山之声》(1954)宣传照,原节日之子和乌哈拉钱

在一部夫妻眼神从不相遇的电影中,岳父与儿媳之间的眼神交流象征着一定程度的理解和满足,这是影片最感人的特色。按照真实的剧情数字,这是一段注定的关系,但老男和年轻女子之间的温柔和感情,在程逸喜的所有作品中,都是最激情的关系。

电影《山之声》聚焦情感的刻画,凸显了龚公新与妻子菊花的微妙关系。《山之声》使用去戏剧化的写作和反情节叙事。不像传统的强调冲突和过渡的戏剧叙事,这部作品没有强烈的冲突,故事情节薄弱,情节沿着人物的情感流动。然而,在平淡无奇的叙事中,充满了发人深省的细节,这些细节似乎粗心大意,但设计精良。在这样的叙事中,呈现出龚公新和妻子菊花之间的微妙关系,就像内向、黑暗漂浮的凝结一样芬芳。

在电影《山声/山之声》(1954)现场拍摄地点,从左起,随后是原有的节日儿子程玉玺男和山村聪

考虑到菊花在家庭中的地位(她称我为爸爸),山的声音与有着危险的联系,其次是兄弟姐妹 / 姐妹( 1953 年)的主题,但在这里它变成了一个存在主义的困境。这部电影在镰仓的家庭和东京的外部之间来回穿梭,勾勒出战后背景下的混乱关系。空间、自由和女性主体性使一部关于深重苦难的戏剧成为战后日本社会的现代主义方法。

影片中的家庭属于上层中产阶级,他们的家是一座美丽的传统风格建筑,周围环绕着精心打理的庭院。新武或多或少是一个唯美主义者,他在镰仓的家其实离外界很远。秀义和新武每天上班,坐火车回家,但菊花却留在谷仓里,就像温室里的一朵花。

电影《山宇音/山之声》(1954)宣传照,从左到右:千世原、原祭之子山村丛

新武在家庭中并不雄心勃勃,他不是传统威严的父母形象,家庭成员除了朱子也没那么尊重他。他的妻子宝子指责他宁愿儿子忽视女儿,也没说儿子有外遇;她不接受女儿的离家离异,回家了,以为自己的两个孩子都是拖瓶,以为这种态度是从我这里学来的;她甚至会相信我运气不好,很早就喜欢她的妹妹,因为她在嫁给自己之前就已经英年早逝了。孙秀银在参加侵略战争时受到惊吓,成为智障。

他从不隐瞒他的情妇,并在他父亲的监视下与他的秘书有染。女儿家不情愿,她责怪自己脾气不好,因为我早早偏爱儿子,他们的父母不该娇生惯养。孙子的孩子孤独而残忍,难以接近,完全没有孩子般的纯洁和纯真。这样的家庭环境灰蒙蒙的,畸形的,让他感到窒息。

电影"山的声音/山的声音"(1954年)。

同时,已经处于人生的暮年,我常常为死亡的境遇而烦恼。比如一个月晚上,宝子打着鼾,以为我晚上睡不着觉,他听到山的声音,像是魔鬼的歌山,所以陷入了对死亡即将到来的恐惧中。

在这种不正常的家庭关系和生命暮年的死亡情节的双重压制下,只有妻子的菊花才是信仰的安慰。菊花看起來像是我信仰的愛人,這個源頭讓菊花經常讓我回想起過去,成為信仰精神世界中一道明亮的彩虹。Juzi对新武有着孩子般的信任,对新武倾注了温暖和爱,用向日葵般的笑容温暖了他。她儿子外遇的借口非常宏大 - 她还是个孩子。

电影"山之声/山下"(1954)的日本视频版。

这种带有性暗示的双关语,成了我爱上菊花的最关键原因。因为儿子对菊花不好,相信我为儿子感到羞愧,这引发了对菊花的温暖之爱,甚至扭曲了暗恋。这种畸形的暗恋有很多具体的表现形式,比如修鱼店买鱼一条,新武只买了三条,而会修一条却不然。这个细节向我们表明,信武潜意识的欲望是,在他的家庭关系中,舒依缺席,菊花是他的专属。

就像儿子秀仪的秘书戴上了一副类似媳妇菊花的面具时,信中目不转睛地盯着我,画面中流淌着一种奇怪的气氛。再举个例子,一天早上,新武看到菊花鼻子的血流得比她多,用毛巾盖住她的脸,冲上前去扶她,上下略带紧张的眼神显露出来,除了长辈的爱,还有朦胧的异性恋爱情。

在战后颓废的社会世界,在灰色畸形的家庭环境中,新武感受到了人与人之间的隔阂,缺乏温暖和爱。他也意识到自己的衰老,常常被困在孤独和死亡的恐惧中,只有年轻的菊花才能用她的轻盈和温暖来稀释他的恐惧。所以我们可以把它想象成"神武对菊花的热爱,也是对衰老、孤独和死亡的抵抗和救赎。"

在菊花最无助的时候,新武对她的爱填满了她的心,弥补了夫妻之间爱情的缺失,但从另一个角度看,也成为了这种畸形的夫妻关系乃至家庭关系中束缚菊花的无形枷锁。Juzi知道丈夫出轨的事实,为了不敢伤我的心,她甚至不敢表现出自己的悲伤和悲伤。她继续扮演着贤妻媳妇甚至长期嫂子的角色,笑容灿烂,做家务,服侍丈夫和婆婆,把自己困在这种畸形的家庭关系中。

菊花虽然依靠新武,但毕竟她有自己独立的意志。在决定离开家庭后,她悄悄地殴打了孩子,回到了母亲的家里,表达了她决心以如此果断的方式与修复作斗争,脱离家庭。终于在冬日的午后,新武接到一个电话,叫回母亲静静的菊花,两人相遇了。新武对菊子说,你是自由的,桔子终于露出了离婚的决心。

新屋最后的悬崖勒玛,很大程度上是出于纯洁、真挚的爱菊花,更是出于对家族秩序的维护。Juzi也终于摆脱了与新武的微妙关系,继续自己的生活。尽管如此,在以两人并排行走结束的镜头中,擦去眼泪的菊花和背部在她跟上的字母之间充满了悲伤。

在很多方面,虽然编剧关洋子(Yoko Seki,1910-2003)忠于川瑞康成的小说,但她和程玉曦再次将焦点从男性视角转移到了女性电影。这部电影的海报最引人注目的是最初的电影节,其次是内原,以及内村先生沦为一个较小的角色,这表明工作室希望充分利用两年前拍摄的"Rice/Meal"(1951)的成功。

剧本也不可避免地删掉了辛恩的许多内心独白,包括他对生活中遇到的各种女人的身体特征的评论。川瑞康成小说中的主角是一个旧世界的男人,他的男性至上主义观点可以算是一个人物,但小说对其他人物的内心却知之甚少。

电影《山之声/山之声》(1954)是一部剧情片,尚元

Shinwu对他生命中的女人有一系列模糊相关的情欲梦,他梦见了他的一些死去的朋友,在小说中,他们因各种原因而死亡。在小说中,老人的必死强调了小说的所有关系和整个概念。程的版本或许可以去掉川瑞康文本中的情欲倾向,但能更充分地将女性人物,尤其是菊花,描述为欲望的主体。

《山之声》的最后一幕被许多评论家讨论为对电影空间的非凡评论。Juzi在办公室打电话给新武,请他在新宿的皇家花园与她见面。她离开家几天去看望自己的家人。当他们在皇家花园演出时,她说她决定和舒分手。

日本版电影《山之声/山下之声》(1954)的海报。

新武告诉她,秀仪的情人嫂子怀了一个孩子。他还告诉她,她应该有追求幸福的自由,然后他们同意分开。Juzi勉强接受了给予她的自由,看着那片广阔的草地说道:"这些风景吸引了人们的注意力......你走得越深,你感觉就越深。"新武问'风景'是什么,"她回答说,"那是了望线。"

程玉玺男和洋子水木改了川瑞康城的原著小说,将新武对风景的看法改成了菊花。重要的是,这是她第一次说些什么,不是对别人的回应,也不是对情感的表达。从这个意义上说,它表明她终于摆脱了令人窒息的儿媳妇的角色,她对公众的复杂感情将表现为对新生活的憧憬。

电影"山的声音/山的声音"(1954),最初是电影节

而且,这不是小说的最后一章,而只是四分之三的时间,在小说的结尾,一家人都真诚地回来了,修离开了情妇,全家人计划一起去忻州的家乡。成文的版本以新宿皇家花园的一个场景结束了电影,更像是菊花和她所嫁的家庭之间的明显区别,作为故事的结尾,它变得具有象征意义和暗示性,因为它明显参考了电影空间。

在原版的表演中,一瞥姿势、面部表情和眼神比她的台词更有说服力,她的表演有一种面具般的氛围。原版的面具构成了一种二元性,仿佛她的"比例平衡美"只有一个层次,大众层面,越复杂的个性隐藏在表面之下。

1945年,原节日儿子出演了一系列战争电影,随后是黑泽明(1910-1998)的"民主"电影"我对青春没有遗憾/青春后悔"(194 6)以及小津博志(1903-1963)的一系列家庭剧,包括"晚春"(1949年),"马丘/玉秋"(1951年)和"东京故事/东京"(1953年),赢得了日本"永恒处女"力量的标志性力量。

因此,她的明星地位与国家的想象力密切相关,其中童贞的意识形态隐藏在文化纯洁的理想背后。原版的画面画面画面是一个严密控制的形象,在画面之下,你可以看到与陶的激情暗流。她备受喜爱的魅力部分在于她性格中的某种诚实和正直,并通过她在超简单服装中表演的家庭戏剧类型而得到加强。

电影《山之声/山之声》(1954)是一部剧情片,原来是电影节之子和钱德哈拉

然而,她同样善于表达高度矛盾和矛盾的情绪。她可以对自己的求爱行为充满希望和怀疑;当她伤心时,她会笑,当她最快乐时,她会哭泣。原来节日明星的矛盾和紧张与本土主义者的敏感性密切相关,对过去的渴望与对这种回归的不可能认识混合在一起。关于她的一个秘密是,她被认为有四分之一的德国血统,这使她看起来有点白种人。

几位理论家探讨了传统日本缺乏外部和内部- 身体和灵魂 - 两点,这是西方情节风格和方法表演的关键组成部分。因此,将现实主义的表演风格引入日本戏剧和电影,包含了主观性概念的巨大变化。

电影"山的声音/山下"(1954)的日本DVD版本。

在日语中,同一个词omote既指面具又指脸,演员表情的含义在脸上似乎很明显。法国文学评论家罗兰·巴特(Roland Barthes,1915-1980)甚至认为日本古典戏剧中没有"内在本质"。

一种叫做netsuen(热播)或强烈表达情感的东西来自歌舞伎,它指的是空中表演,通常属于演员。然而,在公众眼中,个人感情隐私的传统并不存在,就像女性一样。比如,原来电影节在《我不后悔青春》和《白痴》(1951)中几次"表演",影评人感到非常反感和不高兴。

电影"山的声音/山的声音"(1954),原始节日儿子和山村聪

主观表达的内在本质无疑与现代表演技巧有关。然而,在电影叙事的语境下,对内在本质的保留也意味着民族文化的道德准则,阻碍了对身体的某种解释。

原作的是她最大的秘密 ;她在拍摄了最后一部电影《小静安》后退休,根据唐纳德·里奇(Donald Ritchie,1924-2013)的说法,她在43岁时的退却是引起强烈反对的原因,特别是从那时起,她一直躲藏起来,小心翼翼地保护自己的隐私。她拒绝以老人的身份出现在公共场合。

这种女性身体的奇迹很可能是日本现代性的重要组成部分,但日本的现代性也倾向于抑制女性主体性的出现。20世纪50年代,女性气质的建构在主体性与传统性别角色的维护之间保持着不稳定的平衡,而原版可以说在这种平衡的展示中起到了关键作用。

在电影《山之声》中,程玉玺男性采用生命流叙事,用丰富的细节细腻地描绘了龚公新与儿媳菊之间微妙的情感关系。两者是相互依存的,对于信中我相信的不正常家庭关系和生命暮年的死亡情节的双重压抑,只有儿媳菊是他的安慰,他对菊花的热爱也是衰老、孤独和死亡的抵抗和救赎。

电影《山之声/山之声》(1954),山村聪

对于菊花来说,新武对她的爱弥补了夫妻之间爱情的缺失,却不经意间也成为了将她束缚在这种畸形的夫妻关系甚至家庭关系上的无形桎梏。最终,两人退出了这段微妙的关系,继续自己的生活。

在《山之声》中,新武是传统文化形态的捍卫者,他对菊花的热爱与她的优雅和传统女性气质息息相关。他对面具的痴迷可以被解释为一种现代主义的姿态(在Kawarui Kangcheng和Cheng Yuxi的情况下),承认老年人会给年轻女性或多或少一种理想主义和不负责任的性格形式。他想用一个美丽的形象来隐藏它,让她更美丽。

电影《山之声/山之声》(1954),原版部分

最初的音乐节观众自己也做了一个特别令人难忘的表演,但尽管喜欢菊花,她似乎知道事情的进展如何。除了这部,她还与程玉玺合作过电影(除了这部),还曾参与过《饭/雨》(1951年)和《雨/雨》(1956年)的配角,以及《母与母》(1960年)中的配角,其中原版远比其他导演作品更具表现力,但她的表演总是充满深深的模糊性。

通过她的表演,以及对角隅康成小说的改动,《山之声》对日本现代性中女性解放的困境和女性主体性的矛盾进行了富有表现力和细致的描述。对于菊花来说,自由的代价是失去宣传和自然的美学,美学的简单性,以及与他相关的旧世界。