从20世纪来看,对"选择"的研究,由于五四运动的影响,"选择"的研究造成了"选择"的平静局面,而在本世纪下半叶,特别是自1980年代中期以来,对"选择"的研究呈现出繁荣的景象。尽管如此,黄琦和高二步的研究仍然是一个高峰。在20世纪初发现的许多著作和笔记并没有引起当代中国"选择性"研究人员的足够关注,但在海外,例如在日本,有很多深入的研究。海外"选择"研究的兴起是20世纪的一项伟大成就,标志着"选择"研究的世界化,不是传统"选择"的内容,是中国学术研究的目标和方向之一。就论文研究的理论内容而言,海外《新选》和当代中国学者对文选的编辑、形式、编辑目的、文体分类、文编背景、论文与相关书籍的关系等方面进行了较深入的研究。 并取得了令人瞩目的成就。然而,在对"选择"版本的研究中,它是"新选择"研究中的一个弱点。

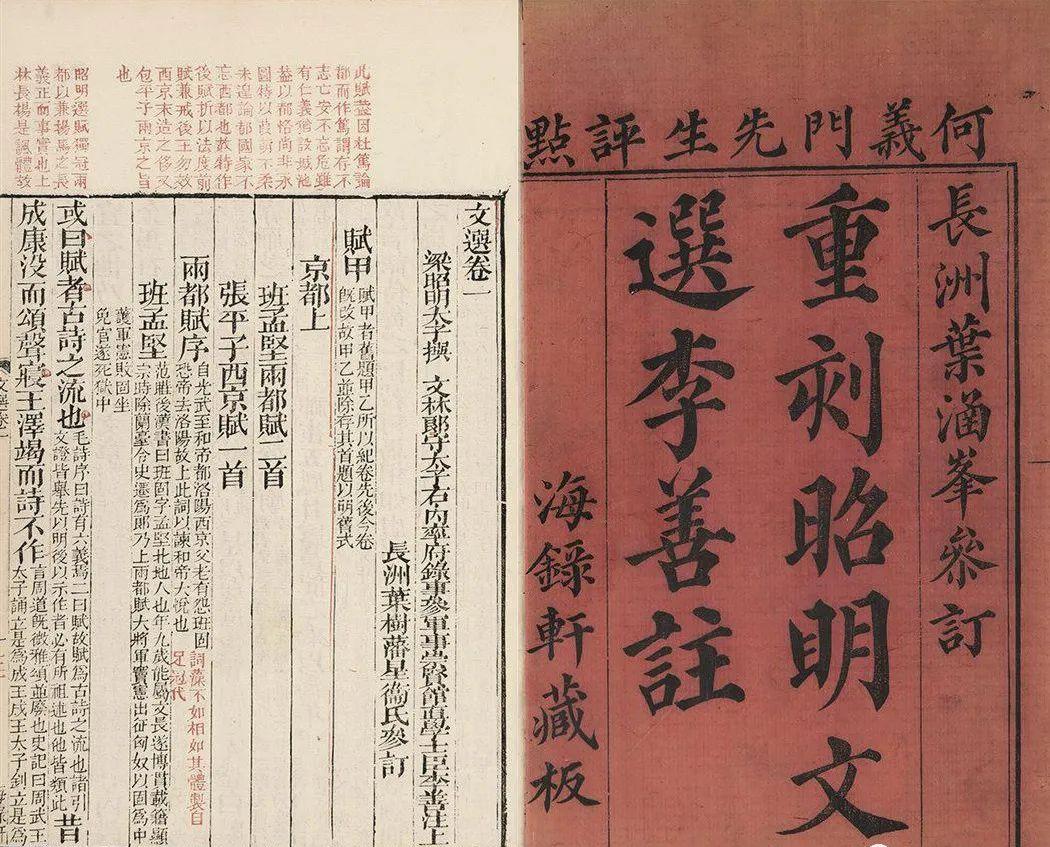

自唐代以来,《论语》成为中国古代学术的主要内容之一,研究作品可谓是汗牛。事实上,"选择"的影响不仅体现在学术研究上,也体现在中国古代文学的创作上。古代作家的学习和大师方法"文学选择",在李白、杜甫、韩瑜等唐代伟大作家的创作中,已经非常清楚,唐代以后,这种学习文化越来越浓厚,以"文学选择"为标本,学习了八代文学。张的《书评》说,"民族汉代、小学、沂文,都深邃'选择'研究",这指的是清代,其实自唐代以来,作家和评论家经常以学习"文学选择"为口号,所以到了"五四"时期,新的文学运动就会以"文学选择"和城市学校为对象伐木。1917年7月,《新青年》杂志第3卷第5期《通讯》栏目刊登钱宣通写给陈独秀的信,信中说:"只有"选朝"的六朝受魔尊敬,城中谬误尊崇唐宋,真的没有必要选择阅读。"这就是未来生活曾经所说的'选妖、城的谬误',后来成为'五四'新文学运动向封建旧文学宣战的口号。应该说,这样的口号在当时的背景下具有重大的革命意义。陈独秀1917年2月在《新青年》上发表《文学革命论》,明确指出:"打倒敖刻的贵族文学,建设一部容易抒情的民族文学;只有推倒旧的,才能建立新的,历史的发展就证明了这一点。辛亥革命在政治上结束了封建时代,而"五四"文学革命在文化上结束了封建时代。陈独秀和钱玄的文学革命前辈们敏锐的意识认识到了这一点,他们的文学革命表现不朽。关于钱宣通的口号,其实有一个现实的背景,这与当时北京大学新旧阵营的对峙有关。我们知道,北京大学,前身为北京大师大学礼堂,自1860年北京大师文学馆开放以来一直在酝酿。它于1898年正式成立,但在1902年被八国入侵摧毁。1902年,北京大学庙恢复,张白曦(长沙人子夜秋,早年担任光绪皇帝的服务员)担任管理部长。张聘请了吴维伦(字诚福,盐城人)作为大学的一般教学。吴某因病在原籍地去世后不久,张还推荐了副师长张伟夫担任总教,闫甫为北京大学翻译局总局局长,林舒为副局长。张艺夫性格鹤龄,"阳湖派"古文家;1912年,姚勇被任命为北京大学文理部主任,姚明本人也是鹿城教授,同时又有马启轩、王凤嘎等人,因此盐城学派在北京大学文科中占据优势。这种情况直到1914年才改变,当时夏锡义大尧主持北京大学文科系。夏某介绍了张太炎一批学者,如黄琦、马玉加、沈和士、钱玄等相当于北京大学文科教学。这所学校注重考试,根据培训,以学科闻名。1916年,蔡元培成为北京大学校长。1917年1月13日,他聘请陈独秀为文科主任。11月,李大钊因为张世轩的推荐来到北京大学担任图书馆馆长。1920年8月,鲁迅被正式聘为北京大学兼职讲师。1917年底,胡石来到北京大学教授《中国哲学史》。到目前为止,北京大学已经形成了新旧学校。从上述北京大学教授成员的组成来看,北京大学的盐城派确实产生了很大的影响,而张太妍派虽然不像盐城学派那样保守,但这个派别坚持的古老传统还是很明显的,其中黄琦以其精细的"文学选择"研究著称。钱宣通是张太岩的弟子,也是老营,但他冲出了老营、盐城学派和"文学选集"的学术口。新文学运动对旧文学传统产生了深远的影响,以至于从5月4日开始,《文本选编》成为颓废文学的象征,学者们很少去研究它。这也是20世纪中国文学选编研究没有取得更多成果的主要原因。然而,我们看到,以黄琦(纪刚)为代表的"文学选集"研究,在艰苦的环境中延续了古老的传统,取得了优异的成绩。黄继刚被誉为张太岩现代"知识与选拔学者",他对"文学选集"有深入研究,手拍圈点数突出。黄死后,他的侄子黄伟,按照他的一批《选文》,重新编排、编辑成书,1985年由上海古籍出版社出版,署名《选文平点》。黄琦对历史、文字、韵律、纪律的深刻研究,对圈评笔记都有深刻的见解。如书卷四篇评论淹没了《混合诗《燕特金》《游华过莹颖》一句话说:"'旅游'和'跟随'通行证,'跟随'读'跟着省''跟着''跟着',俞说是省内荣华相遇。六朝的语言不一定符合这种训练,当愿望。......在这种情况下,这个"巡逻中国"也是它的一方。何维云:"中国之行不详","巡游中国"等案上对"成荣"对,也是一只耳朵,开头什么都没有。"解释'旅行中国'这个词是很了不起的。同样如第五卷推断李玲《解苏武书》的虚假时间所说:"这是建立在别人的行为之后,尤其是陈孔玄阶级,以其健康而略伤的富人。刘志几个以为齐亮人有,但也不是。《太平帝景》489引用了这篇文章,简称《李陵别传记》。本体详述的传记,在汉朝末期兴盛,并不是全是西汉人也(西汉人有其他继承人,但东方朔和凌,都是后来的),《班级聚会》三十八部有苏武《李灵书》,都是文字,怕苏,李回书, 还没有一定是瞬间的虚假信任。"理由是,虽然可能不是陈林说的,但从其他机构形成的时代推断出来,更为现实。此外,黄琦特别重视古籍的阅读,所谓"口对",根据黄琦的《后记》所说:"回想40年前,首先从父亲那里尝到了反言语朗诵的'选择',音节的抗落反落趋势,以为可以得到古代人文的声音, 它比扬声器更美妙。Gai今天录制了圆圈点的文字,第一个来自父亲过去的欢乐和讽刺的朗诵者,虽然背诵的音节无法传递,但其古老的人文意图,可以就在这里。"这是过去学者的力量,但现在很多学者都输了。黄继刚的圆圈点,供后来的学者细读。根据黄琦的《随笔》,黄继刚的《随笔》是在1922年的夏天,距离钱玄通喊1918年"选恶"只有四年了。

在黄继刚为"文学选集"做出杰出贡献后,高智晟的书《李一书》试图仔细清理李山的笔记。在书中,"当谈到古老的邮票制度时,他可以标记公众,选择好,选择。对于一些不同的陈述,而局限于历史数据很难判断是非的问题,他也要来源,去区分。特别是李某笔记所引用的许多古籍,往往只引用书名,而《义疏浚》则是对现有书籍的评论,表明看一本书或一卷。凡是写过古书的地方,也要从书本或其他书籍的介绍中确认或检验出处委员会。李的笔记引用与本书或此类书籍中引用的文字之间存在差异的地方,也进行了修订和破坏。(1)高某作品《义疏浚》的原因,根据他的《叙事》说,是鉴于李山的笔记在后世一再搞砸、改动,"精神面貌被扭曲,而学生的装饰,虽然力气是去疏浚的,但最终找不出自己的钱,S也可以太过计利。这表明他的目的是恢复李山的外表。应该说,高智晟在他那个时代凭借其深厚的学术能力,还充分利用了能用的材料,理清了情况,辨别了身份,尽了最大的努力,让长期被打扰的李山音符逐渐淡出原来的面貌。这些成就是学术界共同的事实。不幸的是,高智晟病去世,原定的60卷中只有8卷完成,这是文学选集研究的一大损失。②

黄和高的"选择"研究仍然继承自清代钱家的学习风格,但在选材上可以注意使用新发现的文字、纸币,呈现出新的研究倾向。除了黄、高,还有一些学者对"选文"进行研究,如刘磐遂的《选文校笔记》《选题错误》、徐颖的《选题类缺失》、朱文柏的《选文六个题目笔记》等等,对原标题的"选文"、编辑正文示例和六个题材的注释错误进行了批评。就一般研究趋势而言,这些科目属于传统"选择"研究的内容。当然,所谓的传统云,是就其方法而言的,但毕竟是新世纪的学术研究,研究人员以专题论文的形式,关注问题的态度,已经和旧的"选择"的研究有区别。1936年,中国图书局出版了罗红开的著作《选文本》,标志着《选编》研究有了新的开端。学术界对该书的评价是"第一次对论文选集整体进行系统、全面的综述,作者不仅对文集、意义、源流和文体有独到的见解,还指出了如何研究文学选集的大门",所以他认为这是"新选集"的开启。(3)编纂、正则、源流、体型、作者、作者传记、论文考试、征用、评价、选编导言阅读、后论等十个专题,以及《选文部分研究范例》、《选文选题专家研究范例》等附录;罗红凯是黄琦的学生,精通古文、声韵、纪律和《楚语》、《文学选》的学习,早年学习特殊家法,在《文学选》中崇肇明的目的和尊重李山对笔记的解释,(4)这种态度在书中清晰可见;

与罗红凯差不多同期,周振良也是《文学选集》的作者。据王立群介绍,周的书是一本讲义,由武汉大学铅印,当时在1931年之前,比罗的更早。但洛克的一些文章发表于1931年,两人写《选集》的时间差不多,甚至在洛克写之前。(5)如果是这样的话,过去曾有人认为罗的《文学选集》是《新选》的开山之作,是要修改的。

周振良老师来自谭贤,张的洞,谭贤本来打算为李山做一个正气的音符,所以周振良继承了谭贤的"选择"传统,而这个"文学选择"就是他邀请教授"文学选择"的讲义。周振良擅长"选书",不仅从这个"文学选集"中可以看出,笔者在武汉大学图书馆看到的周永康为研究《文学选选》所做的准备有其前辈注释的"选文"种类繁多,如《燕解宝诗评选四卷选集》卷,清学川都是"古字选书"。六卷疏浚证据(用"四六行字"订阅一卷),近人李详细"捡拾"两卷(用"摘最后一卷"订购一卷),青竹明"捡八卷遗骸",清福就编纂《珍珠船选》两卷(用《古教会日记》订购一卷), 《清湖选书卡》三十二卷八卷,清祗轩行《选文笔记》六卷(据徐兴可藏原稿校抄本两卷),清禹骁客座《选文史》三十卷四卷。

周振良、罗红凯进行的新研究并非孤立,前后"文字选择"的正文、编辑等内容都属于后来被称为"新选择"的内容也进行了。更有影响力的,如1946年朱子清在《国家科学季刊》第6卷第4期《物因禅意向汉藻作息》中说,分析了"神思"和"汉藻"的含义和当时使用情况,指出将其作为"文本选择"纳入了标准的实际内容。另一篇值得注意的文章是贺荣的《论文与编辑考试的时期》,发表于1949年出版的《民族语言月刊》。在这篇文章中,作者暗示了《论语》不是萧统编的,而是在东宫学士的帮助下完成的,其次,作者还对《论语》的编纂期做了一个一般性的推定,被认为是在普通三年(522年)和普通七年(526年)之间。这些观点都非常有价值,它直接开辟了研究课题的"新选择"。

20世纪上半叶,"文学选择"的研究还有一个重要内容,那就是由于"选择"版的发现带来的对笔记书的"选择"的研究突破。所谓写钞书,主要是指20世纪初发现的敦煌手稿和日本发现的早期钞票书。敦煌的文字更多来自唐代,有的可能来自六朝时期,当然,从近期的"文学选集"的原貌来看,在某些方面具有宋代镌刻后无法比拟的价值,这对于研究小调《文学选集》和李山的原貌非常重要, 五位朝臣注意到原来的样子,都很重要。敦煌出土的"选集"的文字,主要集中在法国,是柏尔希和敦煌的抢劫案。此外,匈牙利斯坦还偷走了其中的一部分,现在藏在英国伦敦的大英博物馆。俄罗斯人阿尔登堡(Aldenburg)在1914年至1915年期间还组织了一次"俄罗斯新疆考察队",以窃取其中的一部分,现在藏在俄罗斯圣彼得堡的亚洲研究中心。1917年,罗振宇的《明沙师室古籍遗物》影印了罗振宇、刘思培、蒋斧等四种《选集》手稿并作了总结,对手稿的文学价值进行了初步研究。这部分手稿的出版,极大地促进了文学选集的研究,为许多学者提供了便利。如后来的高阶作品《李一一选》,敦煌的运用,以及日本的《诗煲博士》、《选书研究》等,也被用作唐代的主要素材。在这些著作中,笔记较多,也是最珍贵的是唐代永隆年间弘济寺僧人写的《西景府》,也就是李山的便条书。永龙是高宗年数,当时是公元680-681年,本卷末尾有"永龙2月19日"的字样,当时是永龙两年(681年),因为永龙是在八月,都叫二月,当永隆两年无疑。永隆两年距李山的《选集表》的三年(658年)只有23年,而第二年从李山的一年开始,高宗永昌新年(689年)依然是8年,说明弘济寺僧人写《西景府》的时候还在,所以可以看到这本书的珍贵。应该说,这本抄本最接近《李山笔记原作》,也正是从这个角度出发,研究当今的人们,以李山笔记原貌来修改镌刻的《李山笔记》。高步如此,斯波希罗也是一样,现在人们饶宗玄和日本唐传记写了一本选集笔记,"四部系列"电影《松本》、胡克家族版画等进行了详细的调查,进一步探讨了唐代李山注"原貌的选集"和独特的文学价值。20世纪初,《论语》手稿的使用仅限于条件,主要是罗振宇的几本,此外,如1938年日本学者真田弘的《敦煌秘籍》(6)和1947年陆志宏的《敦煌秘籍》(7)也不同程度地被学术界使用。至于俄藏敦煌文学,直到1993年,中俄学者才共同编辑出版;(8)珍贵的手稿,新版号为242号,从《光威诗集》到曹子健的《诗表》,是六位朝臣的一种笔记,为研究唐代《诗集》笔记提供了样本。

除了敦煌的手稿外,在邻国日本还发现了许多笔记写作书籍。这部手稿,如唐代出品的《选集笔记》,是该国任何史料中都未见的抄本,最初藏在日本金泽寺,东康最早是在清朝末期被发现的,后来报告日本政府,被列为国宝。(9)《编纂笔记》原著为120卷,收藏了李山、五辰、陆善景、《健全的决定》、《注》等书籍,其中后三本现已遗失,而李山和五辰的笔记也与后世的书籍存在不少不同。毫无疑问,《集记》的发现,对于研究唐代《文学选集》,对探索李山和五辰的初貌,具有重要价值。这本书于1918年由罗振宇首次影印,共16卷,名为《唐氏选集笔记》。罗氏复印件不完整,打印的卷有泄漏。1935年,日本京都大学文学系以《旧笔记书》的名义印刷了24卷,完成于1942年,是一本比较完整的印刷品,但仍有遗漏,如现存的中国有几本没有影印成(现北京图书馆的曹子鉴"自检表"22行, 天津图书馆馆藏第48卷)等。至于这份手稿的出处,因为在中国的历史记录中没有发现,而且在日本也有发现,所以日本学者经常认为它是日本人编纂的。这种说法有不同中日学者的看法,最近留任的日本学者陈伟利用日本平安时期新发现的材料提出了日本平安时期中期大学时,代表人物玉大江家族学科考察团,大江宇恒写道,(10)这是近年来《选集笔记》作者研究的最新成果, 能否确定,恐怕调查还有很多方面。

除了《选集笔记》,日本天利图书馆还收录了一本纯笔记本,还出了李山和五辰,剩下的藏品有司马祥如《玉巴玉》、陈林《为袁少玉舟》、钟威尔《余文》、司马祥如《难父老头》等。这位日本学者冈村曾做过研究,(11)中国台湾学者于志成在《敦煌古钞》一文中选了五张钞票》中也做过专项研究。(12)然而,余文生的结论是,它来自五位朝臣的笔记,可能需要进一步的论证。

日本收藏最丰富的也是钞票书,据日本学者阿部龙一《现存汉古籍中此级的一本小编》介绍,有27种一样多。其中许多是私人收藏,在外面很难看到。不过,其中最有价值的也已经出版,如古钞票白文字残存21卷、藏文5字3卷20卷、藏白文残存9卷22卷等。这些笔记的价值非常高,对研究《随笔》和《李山》早期笔记和五位朝代笔记的原始面貌具有很大的参考价值。在这些钞票中,21卷的古钞票比较有名,最早记载在森立的《古志书探访》中,只有一卷;1880年,中国学者杨守静跟随何汝轩和李玉昌出国造日本,除了寻找这本笔记的书外,又发现了20卷。杨将这本21卷的纸币带回了西藏故宫博物院,即现有的台北故宫博物院。这本书带回来后,引起了学者们的高度重视,黄琦曾经借用过学校,这体现在他的"选文平点"上。同样如高瑜贤的《李一书的选择》也采纳了这所学校。这本书应该已经被当时的很多人录下来了,比如宗禄、许兴科等。给宗禄这本书后为曲守远录制;徐的藏书是黄伟借书,现在不知道该去哪里。除了这些,傅增祥还录制了一本书,现在在北京图书馆。(13)

笔记书的发现为进一步深化对书的研究提供了新的物质基础,事实上,除了写钱书之外,一些以前难以看到的珍贵版本的发现,也是研究20世纪"选文"的重要组成部分。对《文学选》版本的研究是研究《文本选择》的基础,在宋代以后尤为突出。由于版本问题,往往导致研究者得出错误的结论,《四库书摘要》就是基于古代橱柜书对李山笔记书做出错误结论的明显例子。为什么以前的研究依赖于不可信的版本?当然,这与看好书的难度有关。例如,研究李山笔记,一般使用古代橱柜雕刻,清嘉庆年代钩家族不容易得到南宋俞浩瀚雕刻,立即组织了著名版科学家顾光轩、彭肇轩以元茶陵和明元玉宋书进行对比调查, 为"选题考试"十卷。可惜的是,由于玉鹏不是唐宋自传以来的李山笔记书,所以他们得出的结论是没有李山单一的笔记书,传闻中的李山笔记是从六个主体的观点中摘取的,只能是错误的结论。要研究李山笔记的雕刻,当然要依靠北宋的儿子来雕刻李山的笔记书,但是这本雕刻的书非常罕见,四位图书馆朝臣没有看到,其他人也比较难看,所以影响了关于李山笔记的研究结论。到了20世纪30年代,日本学者Sposhiro做了《选书研究》,虽然他声称已经收集了30多个版本,但他甚至没有见过对北宋最有批判的汤二本、宋本和明州本,所以他和胡克家族得出了错误的结论。当然,北宋也是一本反复出现的书,即《圣明道的日子》,只是在1920年代和1930年代才从内阁图书馆流出,最后为周书轩收到了后半部分的书,现在存放在北京图书馆。至于前半部分的遗骸,它们隐藏在台北故宫博物院。这本书出来后,傅增祥已经办好了学校的记录,别人似乎很少用。

北宋的发现对刻有李山笔记的研究非常重要,通过它的研究,可以推翻《四文库总结》、胡克家族的《文学选书考试》、《朗选书的研究》等结论,所以这是20世纪《文学选集》版本最重要的发现之一。同样重要,甚至比这个版本更重要的,可能是韩国的奎章阁本的发现。

韩国的《葵章阁》是原文六部《选书》,该书是北宋泿宗元九年(1094年)二月修州(今浙江嘉兴)国学丛书。根据秀洲国立学校的《迷航》,秀洲国学将监理书和五考书合二为一的国子书,这是第一本六考书合二为一。《跋涉》称北宋国子年,国子国子李山记,修州本用这本监狱书比现在北京图书馆的天神明道书更好,因为天神明道是一本反复出现的书,而不是原来国子督。秀洲本用的五位朝代的笔调是平昌孟的版画,这幅版画是在传播的两幅四川两幅浙江版画的基础上的原作。秀洲本用的这两个底底原本清晰,但早已失传,因此具有很高的文献价值。尤其是今天,北宋三明道本也更加不完整,散布在台湾海峡两岸,而五位朝臣的便条书上只有一幅雕刻的陈八郎本和杭州钟家雕刻的两个片段,其文学价值更是难以言表。陈八郎这本书江琦的《旅行》说,监狱书与古代学派相互认证,由此可见,这本书不是纯粹的五音符,很多方面都来自李善本。今天,陈八郎本和这所学校的六位朝臣,确实,正如江琦所说。这意味着陈八郎本不能完全作为五朝。杭州本-目前两卷残卷,与秀洲本的基地平昌孟的学派基本吻合,这意味着孟的书可以作为杭州本。从以上来看,奎章阁拥有的两张纸币可以作为李山和五辰的底座。事实上,笔者做了"选文"版的博士后课题研究,用隋章格本解决了很多历史问题。如前六个组合音符、六卷与六本书的关系、李山笔记与五个音符的关系、杭州本和陈八郎本等,可以依靠曲章本得到更满意的解释。(14)

应该说,奎章阁这被引入中国很早,陈乃谦、张乃雄、杨守景、高俊鼎等中国收藏家都有收藏。(15)根据朴槿惠的《台湾公共收藏韩国古籍联合书目》(16),张乃雄的藏品有《宣传书》(朱芳,朝鲜内部的礼品印刷)和《博文》、(鞠文)《山人》等版画,似乎表明这本书是明朝时期朝鲜赠送的。"伯温","山人"或刘琦印刷。(17)遗憾的是,这本珍贵的《文学选集》并没有引起中国学者的注意,也没有人对它进行过学校调研,这是《散文》版本研究工作的不足。

以上是20世纪上半叶"选择"研究的主要情况,我们可以看到,研究的方法、目的和注意力不仅与传统的"选择"有关,而且导致了后来的新研究。这项新研究,在20世纪60年代,日本学者神户博在《新作文》中提出了"新文学选择"的概念,后来,由于静井凯夫的自觉研究,该概念形成了一种风格、有条不紊的研究派别,并逐渐在当代的"文学选择"研究中获得了越来越多的认可。《清水科甫》的研究成果和《新作文》的主要内容,中国学者徐益民总结为六个方面:即《论语》的编辑;(18)然而,在这种概括中,石水克福并不完全同意,他重申他的"新文学选集"有四大题材:第一个题目,无论如何,是传统的"选集"完全缺乏"实评选"的真理。这个只澄清个别问题的重大问题,终究是解决不了的。只有对以下主题分别澄清,才能通过综合分析和调查的方式有机地获得结果。第二个主题是澄清以下第一理论对论文的影响,这自然应该与第一个主题联系起来。第三个主要课题是找出各个时代论文的接受和评价的变化。换句话说,扩展和丰富传统上被称为"文学选择史"的东西。第四个课题是要使传统的"选拔"已经进行得更加充实,即要彻底探索版本、学科的历史,弥补部分的不足。从清水克夫本人阐述的"新选择"内容来看,徐益民的总结已经扩展了很多。这种差异很大程度上是由于徐某所做的工作,而清水凯夫的重新鉴定包括许多未来的计划。从清水可夫第四门学科的鉴定开始,他就将传统的"选拔"版本、培训等内容引入到"新选拔"中。

静井可夫四个主体的鉴定,与森田弘最初提出的"新选择"有着明显的区别。在神户,"新论文"不包括各种翻译,也不包括对Spocchiro版本的研究。如果根据克利尔沃特的说法,那么日本的"新文学选择"实际上并不是从1960年代开始的,而应该从spocchiro的研究开始(Spo-Sixro的研究发表于1950年代,但其研究早在1930年代初就开始了)。但这样就提出了新的问题,如果斯波奇罗的研究也是"新选择"内容的一部分,那么传统的"选择"版本的研究(比如胡克家族等人的作品)又该如何看待呢?事实上,"新选择"刚提出时,其基本内容,正如徐一敏所总结的那样,用清水克府的原位研究证明了这一点。只有随着清水克夫自身思想的成熟,以及中日学者的批评而逐渐加入如清水后来说的第三、四、二题。

从"新选择"的倡导者中指出,虽然这种提法发生在日本,但实际上20世纪的中国学者,如前面提到的罗红凯、何荣等人,已经开始研究。自20世纪50年代以来,关于论文编辑,选择标准和其他问题的讨论得到了加强。更有影响力的如尹孟伦的《如何理解选文的标准》、(19)王云曦的《小屯的文学思想与散文选编》、(20)郭少玉的选作标准及其与文中龙的关系(21)等。从总体上看,20世纪80年代以前,我国的"文学选集"研究还处于零星、不系统的状态。由北京大学、长春师范学院等院校联合举办的《论文翻译》似乎是一个标志,1988年在长春召开的第一届赵明选国际研讨会,表明汉语"文本选择"研究进入了一个新时代。此后,分别在长春和郑州举办了两次国际研讨会,成立了中国论文研究会,表明中国论文研究已国际化,进入了规范化、系统化的研究状态。就已经完成的工作而言,如郑州大学古籍整理研究所、《中外学者文集》和《论文索引》、(22)四川师范大学曲守元《文学选集》(23)南京大学周训树整理了影印版《选文集》, (24)北京大学傅刚,"赵清选书研究"(25)"选集版研究",(26)四川大学罗国伟,"敦煌本赵清选研究"(27)"敦煌本文选集笔记卡",(28)广西师范大学胡大磊,"诗选研究"(29)等,此外,还有几个国际学术会议,如"赵明选集研究论文集"(30)"选集"(31)"文学选集新理论"(32)"赵明选集"(32) "清晰选择和中国传统文化",(33)都代表了当代中国学者的研究成果。

中国大陆学者、港台学者在文学选育研究方面也取得了令人瞩目的成绩。香港著名学者饶宗轩的《敦煌本选书》(34)《日本古代钞票选选五个主题钞票残卷》(35)是根据《选择》的写法,该便条书对《选择》版的研究力。本文得出的一些结论非常有启发性。不过,或许是因为制约因素,饶宗煌未能采纳敦煌书(永龙本)和古五朝五朝书证直接关系到北宋儿子的监督书和陈八郎本等对调查,因此得到的结论必然存在瑕疵。台湾学者非常重视《文本选择》的研究,先后出版了多部研究专著,如林书豪的《赵清选研究考察》(36)、《赵清选研究初稿》、(37)陈新雄、于大成的《赵清文集》、(38)邱秋《选集笔记研究》、(39)李景轩、>>"此外,台湾多所大学都开设了"文学选择"研究课程,博士、硕士论文,许多以"文学选择"研究为题材。硕士论文如丁的《写作选选李山笔记介绍诗考试》、李伟的《赵选通过假考》、周谦的《赵选李山的介绍左考》、黄志祥的《北宋本文选题残差修正》等,从这些论文的主题出发,重点研究了李山笔记, 这仍然是传统的"选择"内容。

海外"选拔"研究的重点仍然是日本,以凯夫清水为代表的"新选拔学派"划分,传统的"选拔"研究成果仍集中在版本上。由于日本拥有丰富的早期手稿和钞票,其研究已成为日本"选择性"研究人员的特色。此外,版本研究仍以Spo-Six Lang为代表,之后冈村-萨努对Spo-Six-Lang的结论进行了大修,结论与中国学者程一中和白化病的结论相同。(43)日本学者以外的欧美"选拔"研究主要集中在翻译上,英国、法国、德国和美国许多非常成功的学者都取得了非常好的成绩。其中,尤其是近几年来,美国学者康达维对《选集》的全文翻译令人钦佩。这部作品的难度,任何知道《文学选集》的人都可以想象。我们怀着极大的敬意祝愿孔达维在工作中取得圆满成功。(44)

从上述20世纪"来看,对《选择》的研究表明,上半叶的研究,由于五四运动的影响,造成了相对平静的"选择"局面,而在本世纪下半叶,特别是1980年代中期以来,"选择"的研究呈现出繁荣的景象。这是一般情况。不过,我们也看到,虽然上半个世纪是静谧的,比如研究黄琦、高二步还是一个高峰。如高智晟的《选择李笔记》至今仍没有继任者,除了在20世纪初发现许多著作外,笔记还未引起当代中国"选择"研究者的足够关注,但海外如日本的研究却非常深入。应该说,海外"选拔"研究的兴起是20世纪的一项重大成就,它标志着"选拔"研究的世界化,不是传统的"选拔"内容,也是中国学术研究的目标和方向之一。这是当代学者关注的特殊场所。就论文研究的理论内容而言,海外《新选》和当代中国学者对文选的编辑、形式、编辑目的、文体分类、文编背景、论文与相关书籍的关系等方面进行了较深入的研究。 并取得了令人瞩目的成就。然而,在对"选择"版本的研究中,它是"新选择"研究中的一个弱点。这是因为"新选择"研究人员最初想用传统的"选择"来划分领土,并刻意回避;在20世纪,版本版的《文学选集》研究,从系统规范的角度出发,当日本学者Sposhiro的《选书研究》时,这项研究基于Huk家族的"文学选集"结论,最后重新论证了胡克家族的结论。不管这个结论是否正确,我们看到他们对《文学选集》版本的研究一向仅限于李山的笔记本,事实是《文学选》版的研究除了研究之外,至少包括小调《文学选》30卷的原貌研究, 李山注、五音符版的源流变化、六个音符的出现与演变、现存书籍与雕刻的比较研究等等。这些是以前没有注意到但很重要的问题。(傅刚)

注释:

(1)见曹道恒、沈玉成《论文学院序言》,1985年版《中国图书局》,第2页。

(2)高智晟的书解放前由北平文化协会出版,1985年由曹道恒和沈玉城点学校再版。

(3)见徐一民的《重述选择研究中的新课题》、《文学选集》,1992年版《泰晤士报文学出版社》。

(4)见马继皋为《选择性艺术》写的《后记》,1989年版中国图书局。

(5)见王立群2001年第三期《周振良文学选集》和罗红凯《文学选集》。

(6)京都影印件和日本昭和13岁村阳影印本的铅印件。

(7)台湾大学照片版,1947年。

(8)《俄藏敦煌文学》,俄罗斯科学院东方研究所圣彼得分院,俄罗斯科学出版社东方文学系,上海古籍出版社,1993年至1997年由上海古籍出版社出版。

(9)董康的《书谈》第8卷:"小林探究社团大西介绍了上海某君收购《选集笔记》的结果。选集笔记》,我国写了五代,除了六位朝臣,还接受曹贤等笔记,也就是说,六位朝臣笔记也比普通书长。在子卷中,当有一百个卷时。森立的《古智探访》中说,金泽称这座寺庙没有书,多于光明,有宣传的场合,岛上去寻找,得到两卷。白人政府内藤博士被列为国宝。"

(10)见陈伟《选集笔记编辑及其年龄测试》,《域外汉语研究集》第六辑,中国图书局,2010年5月。

(11)见《敦煌永清图书馆》《选集笔记》、《库留米大学文学系纪要》,《国际文化学科第3号》(1993年)。

(12)论文,1995年敦煌研讨会,台湾。

(13)本手稿具有较高的文学价值,详细介绍了傅刚的《古代钞票选编二十一卷》和1997年第6号《文学遗产》。

(14)见《傅刚选集版研究》,北京大学出版社,2000年9月。

(15)见张元基的《汉芬屋余烬书》(商报1951年版)、张乃雄的《芹菜园好书》(台湾广电局1969年版)、燕宝山的《书中之书》(浙江古籍出版社1994年版)。

(16) 1991年版《文学与哲学史》出版社。

(17) 这一说法尚待核实。张的藏书现在在台湾,不知道有没有玄德三年后的书,吉良自称的演员阵容是"跋涉"一词,如果有的话,那么这个"博文"可能不是刘琦,因为刘琦死于1375年,而玄德三年就是1468年。但如果书中没有吉良的《迷航》,那么看《魁章阁》这一期比玄德早了三年,那很可能是刘琦隐瞒的。据《韩国雍歌书目》(首尔大学图书馆,宝晶文化学会1994年修订版)介绍,韩国古代"六典"藏书多达12本(含遗骸),其雕刻时代,有些书本不详,有些手稿是记录在宗、当时、广海君、印刷字体都有训练二人组, 校书木字、阿奕字等,因为韩国刻有不同年龄的"六篇作文",我们今天看到的是由韩国正文复印的《选文》,书中还附有褒良的《迷航》,或许不是最早刻的书。上述所有情况仍有待进一步核实。

(18)见《重谈选编研究的新课题》,《文学选集》,泰晤士报文学出版社1992年版。

(19)《文学史与哲学》1963年第1期。

(20)《光明日报》,1961年8月27日。

(21)《光明日报》,1961年11月5日。

(22)中国图书局1998年版。

(23)1993年版的Barwon读书俱乐部。

(24) 即

(25) 中国社会科学出版社2000年版.

(26) 北京大学出版社2000年版

(27)黑龙江教育出版社,1999年版。

(28) 2000年版的Barwon读书俱乐部。

(29) 广西师范大学出版社2000年版。

(30)吉林历史出版社,1988年版。

(31) 时代文学出版社,1992年。

(32)中州古籍出版社1997年版。

(33)吉林文石出版社2001年版。

(34) 第3卷,第1-2期,新亚洲期刊。

(35) 《东方文化》,第3卷,1956年。

(36)文石社1974年版。

(37) 1986年版的《文学与哲学史》出版社。

(38) 伍迪出版社,1980年。

(39) 1978年版文学选择研究学会。

(40) 济南出版社1990年版。

(41) 学生图书局1996年版。

(42) 骆驼新闻版。

(43)见牧子义彦的《日本研究的历史与现状》,《赵明文选集》,时代文学出版社1992年版。

(44)欧美《选择》见康达维的《欧美论文集》、《赵明选研究论文集》1992年版《泰晤士报文学出版社》。

来源:上海师范大学学报:哲学与社会科学,第20145期