重庆城口县位于重庆、四川、陕西省(市)交界处,动植物资源丰富。向南行驶近90公里即可到达赤明乡。这是一个陡峭的山坡,最低海拔为660米,最高海拔为2,042米。当地著名的宗教旅游胜地——奇明寺就建在其中。

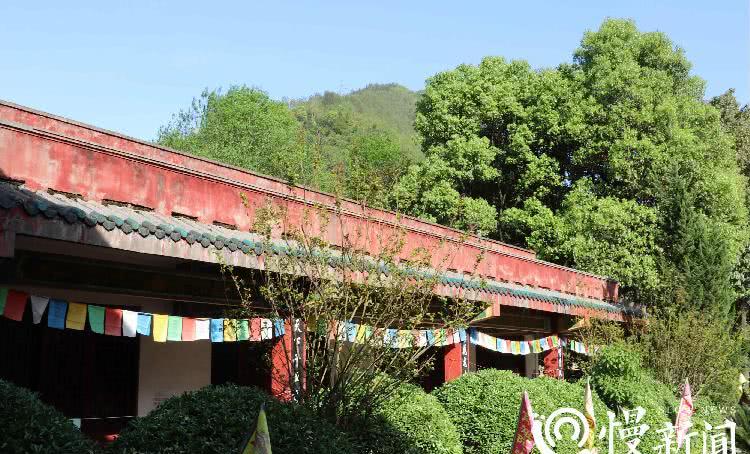

群山环绕的奇明寺

最近,我们去县里的时候,偶然发现了一个藏在奇明寺很久的秘密。今天,我们邀请权威专家来解决难题。

一条"蠕虫"从寺庙的石碑中钻出来。

据当地记载,鸣庙始建于东汉时期,据说汉光武帝刘秀璐正在寺院修建,公鸡哭闹时,故得名。

孝明寺始建于东汉时期

15日下午,我们面前的寺院一如既往的干净,每次有客人走进寺院,僧人拿出一个干净的瓷碗,热情地递给井水。

那口古井位于医院里,名叫白鹤井,还活着,井水不常干涸。据当地史料记载,这座寺庙在山上喝茶后,曾作为乾隆皇帝的贡品,茶叶和白鹤涠炯炯,香气四溢。为此,乾隆皇帝曾写过一首诗《白鹤井里的水,鸡舍里的茶》来形容。

报明寺白鹤井从那以后就没有干过

寺院四合重,亭底相连,庙前后分为两段,前殿是藏庙,后殿是观音寺。在前厅前门前,一块石头引起了我们的注意,这块石头被怀疑含有古代遗骸,白色,好像有骨头和痕迹。

一位僧人神秘地说,看到我们真是一个惊喜,"寺院的石花桌、石柱、石墙里可能藏着很多这样的遗物,但人们用肉眼看不到。"

另一位僧人带我们进入佛像崇拜的寺庙,也神秘地指向一座石碑,让我们亲身体验。果然,正如之前在前厅前门看到的那样,这块石头的表面也是疑似古生物学生命的遗物。与以前不同,它的形状更清晰,像蠕虫一样,它看起来不是白色而是棕色。

寺庙石碑上不明的化石

"近年来,许多来寺庙参观佛陀的游客也都知道了这个秘密。反应几乎是一致的,每个人都说"蠕虫"是如何从石头里钻出来的。"一位僧人挠了挠头,说僧人对这是否是蠕虫化石感到困惑。

像羽毛,还是植物?

在短期内,这个类似于蠕虫化石的物体似乎有一个像植物茎一样的手柄,手柄的两端都有触手;

岩石上也有未知的化石

它是植物化石吗?对此,澄口县林业厅官员认为,石碑上的物件确实是古代生命的化石,但据他们判断,这块化石还是一种在寒武纪早期发现的针鼹——海百合。

据报道,海百合是一种古老的无脊椎动物。数亿年前,它在海洋中随处可见。由于其多重的手腕和脚,它的花香,羽毛状的身体,表面石灰状的外壳,以及它作为植物的外观,人们将其命名为海百合。该县林业部门的官员推测,石碑上的海百合化石,或者海百合碎片化石。

我们从有关资料中了解到,古生代木炭时期,海百合的数量巨大,种类繁多,它们与苔藓昆虫和腕足动物在海底形成大面积的草原状覆盖,然后由于"双重的,三叠纪灭绝事件",90%的海洋物种灭绝,海百合也迅速退出了历史阶段。海百合死后,这些钙茎、茎很容易保存为化石,由于海洋的扰动,使这些茎秆总是散落保存下来,失去百合花般的美丽姿态。由于生活在古代的海百合花种类繁多,以至于后来的考古发现显示,海百合花有5000多种,一些石灰岩地层是由海百合组成的。

"在一些村庄和城镇,人行道和台阶都是用当地采购的岩石铺成的,随着时间的推移,这些石头的表面被打磨得非常光滑,仔细观察就会发现一些美丽的图案。县林业厅告诉我们,如果石材表面出现花形、羽毛状、五尖星形、圆状物体,很可能是海百合化石。

首席专家解决了两大难题

谜团一:它属于角石化石

它们是动物化石还是植物化石?为什么化石会出现在城口县的森林寺庙里?带着这些问题,我们找到了重庆首席文物专家、重庆市文化历史研究会副会长林必忠。

根据奇明寺的相关历史文化记录和图片中所示的化石形态,林必忠得出结论,古化石属于角石化石。

"角蛋白是一种古老的无脊椎动物,是奥陶时期海洋中分布最广泛的头足类动物,直到侏罗纪时期才广泛分布在海洋中。它有一个坚硬的外壳,是头足类动物。这种动物最早出现在4.4亿年前。顾名思义,角石壳的形状就像牛或羊的角,一般是直的,也可以弯曲或卷曲。林必忠提到,角蛋白死后,尸体通常很难保存下来,只有硬壳才能作为化石保存下来。

重庆首席古物专家林必忠在秀山县川河街地区发现了角石化石化石材

林必忠还提到,角石壳的外观不一定光滑,其壳表面发育的类型有不同的装饰,如结节、肿瘤、各种水平线、垂直图案等,隔壁的身体、管子等结构也有很大不同。我国角石化石材资源十分丰富,北奥陶时期形成鄂尔多斯海角石、阿门点石、灰色基石;

林必忠分析,寺庙的角石化石是圆锥形的,壳有一个清晰的螺旋,这样的化石很常见,分布在世界各地的海洋地层中,尤其是石灰岩。现存的鹦鹉螺是角蛋白动物的后代之一。

谜团二:形成于"湖"时期

"四川盆地经历了流域、湖盆、陆地流域的沧桑。林必忠提到,流域时期曾是台湾扬子地一部分的四川盆地,被称为台湾四川地,经历了两次大规模的海浸。最早始于5亿多年前的寒武纪,并继续持续了3.7亿多年,不断沉入海洋盆地,日立东运动发生在日留时期,除了西边的龙门山槽继续下沉,其余地区上升到陆地。在2.7亿年前的木炭期末期,发生了更大的第二次洪水,盆地再次被海洋占领。二叠期,陆海交替,在重庆附近形成了南峪、松藻、天府等煤矿。二朝末期,岩浆在盆地西部喷涌而出,此时在峨眉山小金顶和清阴亭区域生成玄武岩。

"从1.9亿年前的三叠纪时期开始,'印中运动'逐渐将盆地的边缘抬高成山,淹没区逐渐上升到陆地,从盆地上升到湖泊盆地。当时,该湖几乎占据了现在四川盆地的整个领土,被称为"湖",从那时起结束了海洋沉浸的历史。林必忠说,寺庙中存在的角石石就是在这个阶段形成的。他还提到,在中古热那亚王朝长达1亿多年的时期内,四川盆地气候温暖湿润,蕨类植物、苏铁和裸茎植物随处生长,爬行动物恐龙在一段时间内占主导地位。

林必忠认为,寺庙中呈现的古代生物化石遗骸,为研究当地地质、人文、考古等历史方面提供了良好的科学价值。于是,藏在奇明寺的石碑之谜终于被解开了。

——完——

上游新闻 重庆晚报 慢记者 李伟文 记者 杨霞林 图